ハンディを感じない環境づくりによる障害者の意欲向上と雇用の継続

- 事業所名

- 株式会社三国屋

- 所在地

- 福井県坂井市

- 事業内容

- お茶の製造・販売

- 従業員数

- 240名

- うち障害者数

- 6名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 1 目視検査作業(異物除去作業) 肢体不自由 3 目視検査作業(異物除去作業) 内部障害 知的障害 2 目視検査作業(異物除去作業) 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

| ① | 事業概要 |

当社は、昭和35年に三国町にて日本茶の製造、また福井県内を中心に卸し、小売業として設立。日本茶、中国茶、ハーブティー、健康茶を扱い、季節ごとの旬の香りが感じられる季節限定商品にも力を入れており、楽しいティーライフを提供する世界の茶葉専門店として、全国に26の店舗を展開している。

守り続けている言葉は『品質』である。食品の安全管理が問われる現在、お茶の安心安全をテーマに品質管理部門においては、特に力を入れ成分分析等、年間を通して安定した品質の維持、向上を図る品質検査に力を入れ信頼性の高い商品作りにつなげ、緑茶以外の紅茶や中国茶を扱っている現在においても品質へのこだわりは不変であり、また、そのこだわりは新しい商品開発にも展開され役立てている。

| ② | 経営理念 |

私たちは常に品質とサービスの向上に努力し、健康と憩いとふれあいの文化を創造する事により社会に貢献します。

| 経営姿勢 |

| 一. | 感謝の商いに徹する。 |

| 一. | 信用を何よりも大切にする |

| 一. | 柔軟で創造的に考える。 |

| 一. | 燃える心でチャレンジする |

| 一. | チームワークで困難突破。 従業員各々が理解し実行に努めています。 |

(2)障害者雇用の経緯

「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた障害者雇用納付金制度の一部改正が平成23年4月からスタートすることに伴い、障害者の働く場の提供と社会貢献の場として障害者雇用について真剣に取組む観点から、前向きに検討を実施することとした。今まで障害者雇用に関しては、まったく考えは浅く、障害者雇用に関する知識もほとんどない不安を抱えたままのスタートであった。開始するに当たり、どのような作業が障害者にとって可能なのか社内で話し合いの場を持ち、最初は生産工程の中で出来るだけ単純作業で、作業の際事故の起きないことを重点に部門を考えていた。しかし、ハローワークとの相談等の中で、障害者の特性を活かせる職域を検討するのも一つの手段として持ち上がり、その結果、工場内でのお茶の製造ラインで、原料の茶葉から異物除去など目視を行う作業があり、障害者の仕事場として提供することになった。この作業に適する障害者の紹介、雇用形態、勤務時間、給与額などの労働条件、トライアル雇用などの相談等をハローワークとの連携を蜜にとることで踏み込んで進めて行くことができた。その結果、平成21年12月よりトライアルによる雇用の開始に至り、当初は、品質に直結する工程でありフォローも兼ねて、障害のない従業員とのペアで配置することにしてスタートした。その後作業の経過を見て仕事が適合している事を実感し、障害者雇用を増やした。現在は障害者6名を雇用し、障害者同士2人ごとのペアによる交代勤務での作業を行っている。その勤務態度はとても真面目で、欠勤もほとんどなく、他の障害のない従業員に対しても良い影響を与えている。今後も店舗拡大に伴い、従業員が増加していくことが考えられるが、法定雇用率1.8%以上を遵守し、新たな職域の拡大も検討しながら積極的に障害者雇用を進めていく考えである。

2. 障害者の従事業務・職場配置、取組の内容

(1)障害者の従事業務・職場配置

工場での茶葉の製造工程は大きく分けると、茶葉の乾燥・焙煎・配合等の精製工程、茶葉の目視検査工程、パック・包装・第一加工工程、第二加工・梱包出荷工程から構成されている。現在、聴覚障害者1名、肢体不自由者3名、知的障害者2名の6名の障害者は全員、目視検査工程に配置され、直あたり2名による3交代制の短時間(4時間)勤務で、茶葉の異物除去作業に従事している。茶葉の種類によって、条件が異なる中で、それぞれの種類に応じた対応を実施しながら

- 聴覚障害者と知的障害者

- 肢体不自由者と知的障害者

といった組み合わせで障害特性をお互いサポート出来る様に人員配置をしている。

(2)取組の内容

障害者を雇用していく際に、当初は従業員と障害者のペアでの作業を想定していた。しかし、トライアルでスタートした障害者の自身に与えられた仕事への真摯な姿勢と集中力が、目視検査による異物の除去に非常に適合しているように感じられた。そこで、障害者の雇用を増やし障害者同士のペアでの作業という勤務形態に変更し、また、障害者同士で不安を持たないように、仕事のアドバイスや障害者が気楽に意見を話せるように従業員2名をサポート窓口として配置した。

いざ障害者の仕事として目視検査を行うにあたり、当初はさまざまな問題点が見られた。

| ① | 障害部位による、作業困難な場合の想定について |

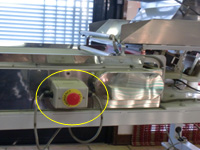

目視検査の作業はペアでの仕事となることから、障害部位によって、作業困難な場合が想定された。そこで、知的障害者には上肢障害者との組み合わせにし、原料の投入・移動は知的障害者が行い、作業の指示は上肢障害者が行うなど、お互いの障害部位の不自由なところを補い合い、スムーズに作業が進むように考えた。その結果、お互いがまかされた仕事に対して分担するなど協力して作業を行い、現在では他の従業員と変わらない作業性を維持できている。万が一の場合を考え、障害者の手元には目視コンベアーの停止ボタンを用意するなどの配慮も行った。

(左右2箇所)を設置

| ② | 目視検査は視力を酷使するため、集中力が継続できるかの不安解消について |

以前、従業員で目視作業を行っていた際は8時間労働体制の場合もあった。しかし長期間になると肉体的にも精神的にも非常に厳しい環境になり、作業可能な従業員が限定されるようになった。目視検査は視力を酷使するため、実際作業が始まって、障害者が異物を取り除く作業に対して集中力を持続できるか双方に不安があった。長期雇用を考えた場合、適切な時間での作業を行うことが必要不可欠であり、作業時間を短時間(4時間)に設定した。このことが障害者にとっては負担の軽減につながり、集中して作業を出来る要因になった。その効果もあり、最初に雇用を開始した障害者は、現在でも大きな負担を感じることなく仕事に従事している。

| ③ | 作業の個人差低減化の改善について |

障害者のトライアル雇用を開始した際に、障害者により目視のスピードが異なり、作業効率に差が見られた。店舗拡大により原料が増加傾向にある中で、目視が円滑に進んでいかなければ、その後の工程でもどんどん遅れてしまうという最悪の結果が想像できた。また、障害者によって差が出ることは非常に問題で、2人での共同作業の場合、互いにストレスを抱えてしまう不安があった。

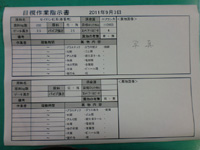

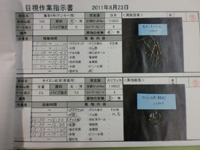

そこで、誰が作業しても同じになる事を目的として作業指示書を作成した。マニュアル化を進めることで作業効率を安定化し、障害者が安心して作業できることが狙いであった。あくまで作業者が負担を感じない様に考慮した上で、作業指示書に目視作業中の原料の流す量、原料の流れるベルトコンベアーの速さなどわかりやすく数値化し、指示書どおり設定すれば、誰が作業しても同じで見やすくかつ集中できる環境を作れるようにした。結果、基準値を遵守することで、個人差がなくなり作業効率も安定した。

また、作業指示書の記入例を用意することで障害者が戸惑うことなく記入できるようになり、次第に障害者自身が仕事中に気付いたことや、注意点、改善点なども記入するようになった。

その他、作業指示書には除去された異物を画像で保存し、どのような異物が取れるのかもわかるようになっており、目で見る管理の定着で、全体を通して障害者が自信を持って作業に向かえるように配慮した。

3. 取組の効果と今後の課題

(1)取組の効果

障害者の雇用を開始するにあたり、障害のない者と同様に仕事を行えるよう、ハンディを感じないように環境作りをすることを常に心がけて取り組んできた。現在では、障害者に限らず他の従業員に対してもより良い職場環境を考える上で、非常に良い経験になっている。

また、お客様相談係より、「以前はクレームの大きな割合を占めていた異物混入の問い合わせが、ほとんどなくなり非常に良い効果として表れている。障害者の作業がいかに責任を持って忍耐強く行われているかが想像できます。」と障害者に対して、他の従業員と変わらない、またはそれ以上の高い評価を頂くようになった。

実際の障害者の仕事ぶりは、毎日、開始15~30分前には出社し、ほとんど休むこともない。また、当社の守り続けている『品質』に自分たちが大きく関わり顧客と繋がっている事を感じながら仕事を出来る喜びを感じており、責任感も強く、とてもポジティブな考えを持って職務に取り組んでいる。このことは他の従業員も同じように感じており、自分たちの仕事に対しての取り組む姿勢を改めて見つめなおす良いきっかけとなった。仕事上、まだまだ他の従業員と接する機会が少ない状況だが、お互いコミュニケーションを上手く図る姿を見て、障害者雇用を開始したことは、会社にとって、また従業員にとって、とても好影響を与えていると実感する事ができた。

これからも障害者とのコミュニケーションを重視し、より良い職場環境作りを進めていくことで、さらなる相乗効果も期待できる。

(2)今後の課題

現場の環境づくりの課題として、コンベアーの原料投入口が高く、障害者の負担となってきているので、原料の投入昇降機の設置、目視による視力の疲労緩和のための拡大鏡の設置、粉茶等茶葉のにおい・粉塵に対しての換気扇設備の強化を検討している。また、障害者の増員に伴う目視コンベアーの増設など、設備、補助機器面での改善の検討や対策について、今後のラインの移設、増設に合わせて作業施設設置助成金等も活用しながら実施して行く所存である。

今後、さらなる障害者の受け入れを考えると、今まで制度について知らなかったために活用していなかった特別支援学校などからの職場適応訓練制度やジョブコーチ制度などへの理解を深めること、また、より障害者の特性や仕事への適性を理解する努力をし、就労機会の拡大を図っていくことも重要課題と考えている。現在は障害者6名全員が工場での目視作業を行っているが、商品の流通、出荷部門での作業や、加工部門での加工作業、事務作業等、障害者でも就業可能な作業を各部門で精査し、引き続きハローワーク等の関係機関との連絡を密に取りながら、今後は積極的な障害者の職域拡大が必要と考える。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。