地域との共生を具現化する障害者雇用

- 事業所名

- 株式会社カヨウコーポレーション

- 所在地

- 静岡県藤枝市

- 事業内容

- 冷蔵庫・エアコン・給湯器のパイプ加工、溶接、部品組み立てなど

空調機等部品の製造 - 従業員数

- 118名

- うち障害者数

- 7名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 1 パイプ加工 内部障害 知的障害 6 部品の検品、洗浄、パイプ加工 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

株式会社カヨウコーポレーションは、昭和21年に名古屋で鹿養計器店として個人創業し、昭和32年法人組織に改編、昭和39年に静岡県藤枝市に工場を新設し、平成11年にはインドネシア・バンドン市にも進出した、冷媒配管の製造業を営む会社である。主に冷凍冷蔵庫やエアコン、エコ給湯器のパイプ加工や溶接、部品組み立てなど、部品の製造を行っている。あるいは専門メーカーとして、従業員一同英知を絞り、常に高品質、低コストを心がけ、新技術にチャレンジする企業である。

その技術力の確かさから大手の家電機器メーカー数社を取引先として持ち、年間約36億円の売上げを上げ業績も堅調に推移している。

めまぐるしく進展する21世紀の技術革新の中、常に新しい技術を習得、導入すると同時に、長年培ってきたノウハウを駆使し、お客様のニーズに応えるべく、安定した品質を確保し、より良い製品の創造に日々情熱を注いできた。また、社是として「明朗快活」「誠心誠意」「不撓不屈」を掲げ、118名の従業員ひとりひとりに浸透させてきたことが、設立以来躍進をとげてきた一つの要因と考えている。社内には人材派遣従業員やアルバイトを合わせると、150名近くの人が働いている。そのほとんどが近隣から通って来ている。

また、従業員の年齢層も幅広く障害者にとって心地よい環境を作り出している。

障害者については現在7名を雇用し、うち2名が重度判定を受けており、雇用率は7.6%を数える。

(2)障害者雇用の経緯

障害者雇用は、平成元年、取引先の事業所から依頼されたことがきっかけで始まった。現在、身体障害者手帳3級をもつ50歳代のベテラン(すでに管理者として後進の指導もしている)を除いて、他の障害者6名はすべて療育手帳をもつ知的障害者である。このうちの2名が重度知的障害者である。また、この他にも更新せずに療育手帳を持たなくなった知的障害者が3名いる。

これまでに雇用した障害者の中で、途中で出社しなくなり雇用を断念した1名を除き、他の障害者は休むことなくまじめに継続就労をしている。これは当社の誇りでもある。

会社のすぐ近くにある藤枝特別支援学校とのお付き合いは、平成3年に校内実習教材を提供したことに始まり、平成5年には職場見学の受け入れ、そして平成7年には卒業生を雇用した。また、近隣にある社会福祉法人「ハルモニア」との連携も、障害者雇用をすすめる上では欠かせないものであった。「ハルモニア」は就業・生活支援センターの他に、障害者就労移行支援事業や生活介護・自立支援事業、地域支援センターなど、多くの機能を有する障害者支援事業所である。ここから、指導員がついて多い時には6~7名が施設外就労という形で、当社の工場の中に入り仕事をしていた。現在は対象となる障害者がいないということで施設外就労の形はなくなったが、この経験者の中からは3名が就職をはたした。

当社で働く障害者は全員、近隣にある自宅から自家用車や自転車で通っている。

彼らはほぼ1年で職場内自立をし、それぞれの現場で仕事を任されている。

2. 取り組みの内容

Aさんは冶具(写真2:パイプの先端部分を拡管するためのものであり、10本ほどを並べて、大きさの違い、変型のもの等を除外するためのもの)を使って、部品の検品作業を行い、検品が終わった部品の洗浄作業も行っている。Aさんは重度判定を受けているが、正社員として働き、最低賃金が保証されている。Aさんの検品作業はこうした冶具を使うことにより、職場で自立した仕事ができている。

写真3は部品の入っているダンボール箱を開き部品を仕分ける作業(開梱作業)を行っているBさんである。BさんもAさん同様、重度判定を受けており、雇用障害者のうちBさんはパート採用である。

写真4はCさんが働く工場の全景である。写真5でわかるように、Cさんは大きな機械の操作を任され、高熱処理をする溶接作業を行っている。Cさんの溶接業務はエコキュート(給湯器)の中にある配管をハンダ付けをする仕事であり、熟練度を要するものである。職場の中に自然に溶け込み、なくてはならない存在になっていることが伺えた。Cさんの手元(写真6)は、ぶれることもなく、その横顔は仕事に対する確かな自信を感じさせる。

同様にDさんの仕事ぶりにも圧倒される。ベンダー機械(冷蔵庫の冷媒配管・パイプの曲げ機)の操作(写真7)でパイプの曲げ作業を行った後、手作業で複雑な曲げの作業を行っている様子が写真の8である。これによりパイプは3次元に曲げられていく。

写真9のEさんは、さらに長いパイプの曲げ作業を行っていた。

Eさんと背中合わせの位置にいたFさんは採用当初、気分にムラがあり、大きな声を出したり落書きをしたりすることもあった。しかし、今では落ち着いた姿勢で真剣に作業に取り組んでいる。一緒に仕事をする周りのスタッフのコミュニケーションをとろうとする積極的な声かけや、同僚との会話の中に加わるよう、背中を後押しするようなきめ細かいフォローがあったことや、与えられた仕事自体が本人に適したものであったからであろう。

3. 取り組みの効果

当社のすぐ近くにある静岡県立藤枝特別支援学校は、当社が障害者雇用をすすめる上で欠かせない存在となってきた。学校からは実習を経て2名が就職をしたが、実習の依頼があれば毎年快く実習生を受け入れている。また年に3回ほど、在校生が先輩の仕事ぶりを見学に訪れる。学校から見学にくる生徒たちは、先輩の仕事ぶりを見て、勇気をもらい、就労への意欲をもらって帰っていくことだろう。

こうした近くにある藤枝特別支援学校や社会福祉法人「ハルモニア」とのお付き合いを通して、会社が地域とつながりをもち、地域社会への貢献を果たしてきた。また、地域にとっては、これらの学校や支援機関の支援は非常にありがたく、欠かすことのできない存在になっているといっても過言ではない。

その中で、社会福祉法人ハルモニアとの付き合いの歴史は長く、パイプに3か所のゴムを取りつける作業を外注に出していた。10名ほどが携わるほどの作業であり、材料の運搬等の手間暇を考え、経験者6~7名で、工場内での就労に変更した。その後、2名を社員として雇用する。現在は自社の従業員も増え、2年の期限を終え、工場内就労は終了した。

ところで、障害者雇用がもたらす職場へのプラス効果はどうだろう。「まわりの人間がよく面倒をみてくれる。」「みんな優しくなったし、会社全体の雰囲気も明るくなった」と亀山課長は話す。

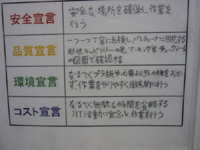

第2製造部入口に掲示されている「わたしの誓い」(写真11)が目にとまる。従業員一人ひとりが仕事に対する意気込みを、安全・品質・環境・コストの4つの項目に関して宣言している。写真12はDさんの宣言文である。

前述のFさんの誓いもここに掲示されていた。企業独自のこうした取り組みを通し、彼らのやる気を引き出すこと、所属するチーム全員との同じ目線での目標の設置は、周りの従業員の見守りのもと、より安定した就労継続が図られてきたことの重要な要素であろう。

4. 今後の展望と課題

障害者雇用をすすめて来た中で、これまでには様々なトラブルも経験し、その度に対処をしてきた。男性の障害者から関心をもたれた女性職員の相談を受けたこともある。「それは大変でしたよ。」と担当の亀山課長はさらりと語る。その表情は温厚で、様々な問題が表面化しても大きくなったりすることなく、上手に収めてきたのではないかと察することができた。

前述したが、ただひとつ、亀山課長には悔やまれることがあったそうだ。障害者のほとんどが、周囲の暖かいまなざしもあり、長く勤務しているのだが、ただひとりの障害者が、ある時から、出社しなくなってしまった。その際も、亀山課長は何度となく家庭訪問をし、家族も含め職場へ戻って来るよう誠心誠意説得を続けた。残念ながら、障害者の心を開くことが出来ず、退職してしまったことが一番の心残りだとのこと。このように、障害者を取り巻く柔らかい、そして暖かい社風こそがカヨウコーポレーションの目指すものであろうか。

また、カヨウコーポレーションには労働組合があるが、その労働組合とも話し合いを行ってきた。職場でトラブルが生じることもある。「自分の仕事が手一杯な状態で障害者の指導までできない。」等。こうした訴えに対し企業経営者側の取締役工場長はいわゆるトップダウンの手法で「とにかく障害者の方たちは皆、休まない。だからあてにできる。」と障害者雇用は企業の責務であり、いつ自分たちが同じような立場になるかわからないと、言って組合員の訴えにきちんと応え、諭してきたという。この考え方が会社内に浸透してきたことが、ここまで障害者雇用を継続的にすすめることができた背景にあるのではないか。

現在、雇用している障害者はほとんど20歳代である。若い人たちをこれだけ多数雇用しているので、これからも職場環境の調整や障害者一人ひとりが抱える問題への対処が必要になってくることは容易に想像できる。亀山課長は、「両親が元気な時は良いが、将来孤立してしまわないよう家庭面でも自立を目指していってもらいたい。」また、仕事の上では「溶接の資格取得のための教育とスキルアップを図っていきたい。」と、彼らの将来のことを考えている。当然、家族との連携もいままで以上に重要なことになるだろう。

一方で、支援機関やハローワーク、特別支援学校等々は、障害者が職場に落ち着くと、時間の経過とともに支援が遠のいていくこともある。仕事柄、職員の異動は当然生じるし、そのため引継ぎが上手くいかずにフォローアップがとぎれてしまうといったことが考えられる。前述したように、若い障害者の雇用とその継続にあたっては、彼らの将来も考えた取り組みも必要となってくる。今後、こうした状況も踏まえ、公的機関や、外部の支援機関も巻き込んだ取り組みも視野に入れ、さらに地域とつながりを深めていくことが重要な課題としてあげられる。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。