就業・生活支援センターとの連携により知的障害者の雇用を行った事例

- 事業所名

- 学校法人大阪青山学園 大阪青山大学

- 所在地

- 大阪府箕面市

- 事業内容

- 大学

- 従業員数

- 130名

- うち障害者数

- 2名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 1 教員 内部障害 知的障害 1 清掃・保守管理 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯・背景

(1)事業所の概要

大阪青山大学・大阪青山短期大学(以下、大阪青山大学とする)は、大阪府北部の緑の豊かな高台に立地している。学生数は大学、短期大学あわせて約720名、キャンパス面25,021㎡であり、キャンパス内には季節によってはサルが出没するなど、自然が豊かな環境の中にキャンパスがある。1972年に大阪青山女子短期大学として発足して以降、共学化や4年制大学の発足などを経ながら、「高い知性と学識と豊かな情操を兼ね備えた品位ある人材の育成」という建学の精神のもと、一貫して栄養と幼児教育に関わるプロを輩出し続けている。

(2)障害者雇用の経緯・背景

| ① | 障害者雇用の経緯 |

障害者の雇用は、人権に関する研修に大学の担当者が参加して、障害者雇用について知ったことをきっかけに取り組みを開始した。教職員数は約130名で、身体障害者の教員を雇用していたが、知的障害者や精神障害者については雇用の経験がなかった。そこで、市役所に相談を行ったところ、大阪青山大学所在地エリアにある豊能北障害者就業・生活支援センターを紹介され、以後は就業・生活支援センターと相談しながら障害者の雇用についてすすめていった。大阪青山大学には、キャンパス内の清掃と保守管理を行う1名の管理者と6名の作業者からなる環境整備チームがあり、そのチームの一員として清掃を行うスタッフ1名を採用することを目標として取り組みを開始した。業務の選定にあたっては、大学内で話し合いを行ったうえで清掃とし、具体的な作業内容については、就業・生活支援センターと相談しながら詰めていった。

| ② | 環境整備チームの概要 |

環境整備チームの仕事内容は、①5棟の校舎内清掃(トイレ、廊下、教室等)、②屋外の清掃(草引き、落ち葉)、③オープンキャンパスなどのイベント準備である。清掃については、1~2名で担当箇所を清掃する時間帯と、チーム全体で教室の清掃をする時間帯に分かれている。取り組み開始時のスタッフは7名で、全てのスタッフが中・高齢者であった。

2. 障害者の従事業務、職場配置

| ① | 雇用されている障害者Aさんについて |

Aさんは、重度の知的障害のある20代前半(雇用の取り組み開始時)の男性である。2011年9月より環境整備チームの従業員として雇用されている。

Aさんは作業所での作業経験はあったが、一般就労の経験はなかった。大阪青山大学就労前には、就労移行支援事業を利用しており、衣料品へのラベル貼りと値札付け、ペットボトルキャップを色と材質ごとに分別する作業、公共の野外活動施設の清掃のトレーニング等を行っていた。また、調理場での皿洗いの実習の経験があった。

箕面市障害者支援センターへは毎日30分程かけて歩いて通所しており、大学という広い場所での移動にもすぐに対応できた。また、作業を覚えることは速くないが、一度身に付けた作業は確実に行えるという長所があった。

| ② | 勤務日時 |

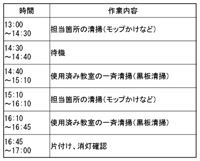

勤務日は、毎週月曜日から金曜日まで(祝日は休日)、時間は13時から17時までの4時間である。

| ③ | 担当箇所の清掃 |

主に1名の障害のない従業員とともに、ひとつの建物の清掃を担当している。基本的に障害のない従業員と一緒に移動し、障害のない従業員がトイレの清掃をしている間に廊下のモップかけや階段の掃き掃除を行っている。それ以外の時間帯には、教室内の掃き掃除や落書き消しなどを、障害のない従業員の指示のもとに行っている。教室に入る際には、各曜日の授業日程や、臨時に開催されるセミナーなどを把握しておく必要がある。また、授業の行われていない教室でも、生徒が自習をしていることもあり、その際には教室を出てもらうように依頼を行う必要がある。

| ④ | 一斉の教室清掃 |

障害のない従業員とともに、当日の授業の終了した教室を清掃していく。Aさんは黒板の清掃(黒板の文字を消し、粉受けの粉を刷毛で集める、黒板付近をモップで清掃する)を担当している。各人ごとに作業内容が異なるため、他のスタッフより遅れる場合があるが、その際には「次は○○の部屋に行きます」と指示を受け、教室の番号を見て移動している。

| ⑤ | 片付けと戸締り |

清掃作業終了後、各教室と廊下の消灯と戸締りの確認を行う作業である。戸締り後は、移動しながら各所にあるゴミ箱の中身を確認し、ゴミが入っていればゴミを回収する。

| ⑥ | 公開講座、オープンキャンパス等のイベント準備 |

公開講座やオープンキャンパス前には、会場の設営のための机や椅子の移動、備品の配置等の仕事を行う。作業内容は、イベントにより異なるため、その都度現場の従業員の指示を受けて作業を行うことになる。

3. 取り組みの内容

| ① | 就職までの取り組み |

| ・ | 仕事内容の確認(就業・生活支援センタースタッフの作業体験) |

大阪青山大学と豊能北障害者就業・生活支援センター間で仕事の内容を共有するために、就業・生活支援センターのスタッフが、大学の障害のない従業員とともに2時間程度の作業を行った。大学の従業員が各作業についての説明を行い、就業・生活支援センター職員からは、障害者にも遂行可能な作業であるかについて助言が行われた。

| ・ | 障害者の実習(1) |

雇用に先立ち、Aさんを含む知的障害者2名、精神障害者1名が、各3日間、一日4時間の実習を行った。実習生は、豊能北障害者就業・生活支援センターの登録者のうち、清掃を希望している方であった。実習前には、就業・生活支援センターより、各実習生の作業スキルや配慮の必要な点について現場スタッフに対して説明が行われた。3日間の実習期間中は、就業・生活支援センターの職員が付き添って支援をおこなった。作業指導に関しては、基本的に現場の従業員が行い、就業・生活支援センタースタッフは作業指導の補助や、現場の従業員とのコミュニケーションの補助、各障害者の得意なこと、不得意なことの説明を行った。

なお、実習に当たっては、箕面市在住のAさんについては箕面市独自の障害者の実習支援制度を利用し、職場実習奨励金がAさんに、実習協力金が大阪青山大学に箕面市より支払われた。

| ・ | 障害者の実習(2) |

実習(1)の終了後、大学・本人の双方が再実習を希望したAさんについて再び5日間、一日4時間の実習を行った。2回目の実習では、前回の実習を踏まえ、作業内容や作業の指示体系について大学が検討を行い、より現場の実情に沿った形で行われた。特に、1度目の実習では、Aさんは毎回同じ従業員と作業を行っていたが、2度目の実習では他の環境整備チーム従業員と一緒に作業を行った。1度目の実習からは、2週間ほどの期間が開いていたが、Aさんは前回の実習で行った作業をよく覚えており、前回の実習より作業の質、速さともに向上していた。

休憩時間には、Aさん、障害のないスタッフ、就業・生活支援センター職員がともに時間を過ごした。会話のなかで、Aさんがうまく理解できない場合には就業・生活支援センターのスタッフが分かりやすく言い直したり、Aさんの参加しやすい話題を提供したりすることにより、Aさんと障害のないスタッフがスムーズにコミュニケーションをとることができた。また、Aさんの好きなこと(中華料理店)や嫌いなこと(虫)などを現場のスタッフが知る機会にもなった。雇用後には、Aさんと障害のないスタッフが直接会話を行い、休憩時間の過ごし方として定着している。

就業・生活支援センタースタッフの支援については、Aさんの作業の慣れと障害のない従業員とのコミュニケーションの改善に伴い、3日目からは時間を短縮した。また、この実習についても、箕面市独自の制度である障害者の職場実習への支援制度を活用した。

これら2度の実習を経た上で、Aさんの環境整備チームにおける雇用が決まった。

| ② | 雇用に当たっての取り組み |

| ・ | 勤務体制の決定 |

Aさんの雇用に当たっては、担当箇所の環境整備チームでの清掃ともに、障害のない従業員と同じフロアの清掃を行うことを基本とした。これは、清掃場所(たとえば教室)に学生がいた場合等に、コミュニケーションがあまり得意でないAさんが、障害のない従業員にすぐに相談をすることができる体制とするためである。担当箇所の清掃についてはペアになるスタッフが決まることで、報告、連絡、相談をする相手がはっきりすることにつながった。実習時や雇用開始当初は、使用する道具がない場合や、指示を受けた作業を終えた時点でその場で止まったり、終わっている作業を繰り返したりするような場面が見られたが、現在ではみられなくなった。

このような勤務体制についての配慮は、実習を通してAさんの仕事ぶりとコミュニケーションの様子を確認したうえで、大阪青山大学によって決められた。

| ・ | 第1号職場適応援助者制度(ジョブコーチ)の利用 |

雇用に当たっては、第1号職場適応援助者制度(ジョブコーチ制度)を活用した。大阪青山大学ではこれまで知的障害者の雇用経験がなかったため、さまざまな疑問や対応に迷う場面が出てくることが予想された。そのため、ジョブコーチ制度を利用し、定期的に職場の訪問を行うことで、現場での疑問に素早く対応できる体制をとった。Aさんの従事する予定の作業については、すでにある程度できることが確認されており、作業の指示も一緒に作業を行うスタッフから受けられる体制ができていたため、ジョブコーチの支援頻度は雇用開始当初から週に1回から2回とした。ジョブコーチが定期的に訪問することで、現場の従業員が複数の指示を一度に行った場合に指示に従うことができなくなっている場面があることを発見し、その場で現場の従業員に対して指示は一つずつ行うように依頼し、改善することができた。また、現場従業員がそばにいない時間の作業の様子を確認し、作業の手順が変わっている場合などに適宜指示を行っている。

4. 取り組みの効果、障害者雇用のメリット

| ① | Aさんの仕事ぶりと本人のコメント |

元々、職場には中高齢のスタッフが多かったために、若さと体力にあふれたAさんには期待がされていた。Aさんは、指示を受けたことは確実にこなしていく仕事ぶりにより、現場の従業員からの信頼を得ている。Aさんの実習後に、環境整備チームに若干のスタッフの入れ替わりがあり、新しいスタッフより複数の指示が出され、指示に従えない部分もあった。しかし、ジョブコーチによる現場従業員に対する関わりにより、現在は一つずつ指示を受けて混乱なく仕事をおこなえている。当初は、戸締りや消灯の確認についてはAさんの仕事ではなかったが、今では「ここついてる」と消灯のできていないところを障害のない従業員に伝えることができるようになっている。公開講座やオープンキャンパス時の準備では、体力があり、指示を受けた仕事を着実にこなすAさんは、他の従業員から頼られる存在にもなってきている。

休憩時間には、障害のないスタッフとAさんが楽しく会話している。会話は、休憩時間の過ごし方となっているとともに、障害のないスタッフがAさんについて知る機会ともなっている。全員がそろっての休憩時間の会話は自然な情報共有の場となっている。

本人に仕事のことを聞いたところ、「お仕事楽しいです。大学きれいにします。頑張ります。」と答えてくれた。

| ② | Aさんの雇用による職場への影響 |

Aさんの実習の段階から、学生から環境整備チームスタッフに対して「あの人(Aさん)は何をしているの?」との質問があり、そのたびにスタッフより実習中には「就職を目指して実習している人」、雇用後には「就職して清掃を仕事として行っている人」であると繰り返し説明がされた。また、教職員からは、Aさんに対して「がんばってるね」「きれいにしてくれてありがとう」などの声かけがされている。Aさんの真面目に仕事に取り組む姿勢は、学生にとってのみならず、職員にとっても仕事に対して真剣に取り組むことの機会となっている。また、Aさんを雇用することで障害のある人を社会に受け入れなければならないということを、生徒や職員が身近に考えるための機会になっている。

| ③ | 実習を実施したことによる効果 |

就労前に実習を実施したことにより、大阪青山大学は実際に行う業務の調整と障害のないスタッフとの作業体制の整備などを具体的に考えることができた。また、初めて就職するAさんにとっては、通勤の方法、具体的にどのような業務を行うかなどについて、体験を通して理解するための良い機会となった。このように、Aさんにとっても、大阪青山大学にとっても、無理なく長く継続して働いていけるように、お互いのことを理解するためのよい機会となった。

5. まとめ

大学での清掃は、教室などの建物清掃という知的障害者にも参加しやすい作業である反面、各曜日の授業日程やセミナー等の日程を把握しておくことや、生徒が教室にいる場合には教室を出るように依頼するなどコミュニケーションが必要である。このような難しさがあるために、大阪青山大学に限らず教育機関における知的障害者の雇用が進まなかったことが考えられる。大阪青山大学では、これまで知的障害者の雇用経験がなかったが、障害者就業・生活支援センターと協力しながら実習を行う中で、Aさんの遂行可能な作業や必要な体制を把握し、障害者単独で難しい部分を補える体制を整えることができた。

今回の事例を通して大阪青山大学が就業・生活支援センターや就労支援に関わる制度を活用することで、大阪青山大学のような高等教育機関にとってもAさんのような知的障害者にとっても無理のない雇用とできることが示された。他の教育機関にて障害者雇用に取り組む際にも、今回の事例は参考にしていただけると考える。

就労支援員 武内 将仁

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。