リサイクル工場における障害者雇用への取り組み

- 事業所名

- 三宅生コン有限会社

リプラ工場 - 所在地

三宅生コン有限会社 徳島県美馬市 リプラ工場 徳島県美馬市 - 事業内容

1、生コンクリート製造・販売 2、プラスチック製容器包装材の再商品化事業 3、廃プラスチックのリサイクル製品の製造・販売 - 従業員数

- 30名(リプラ工場 10名)

- うち障害者数

- 5名(リプラ工場 5名)

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 5 プラスチック製容器包装材のリサイクル 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要・沿革

(1)概要

資本金 : 1,000万円

代表取締役 : 三宅 英樹

企業理念:会社を通じて人間としての進化を目指す。

| 業務内容: | 1.生コンクリート製造・販売 |

| 2.プラスチック製容器包装材の再商品化事業 | |

| 3.廃プラスチックのリサイクル製品の製造・販売 |

(2)沿革

| 昭和50年01月: | 三宅生コンとして徳島県美馬郡脇町大字脇町813番地の1において生コン工場を操業開始。 (北川鉄工所(株)製0.5m³ 傾胴式1基) |

| 昭和53年08月: | 北川鉄工所(株)製1.0m³ 傾胴式1基を同敷地内に新設し、同時にその他付帯設備の新設を行い、同年12月より新プラントとして稼働開始。 |

| 昭和54年10月: | 三宅生コン有限会社設立。(資本金400万円) |

| 昭和54年12月: | 日本工業規格表示許可を受ける。 |

| 昭和62年10月: | 北川鉄工所(株)製1.5m³ 傾胴式2基の新プラントの新設を行い、その他付帯設備全て一新し稼働開始。 |

| 平成15年01月: | 環境事業室を設置する。 |

| 平成16年05月: | プラスチック製容器包装材の再商品化プラントを新設する。 |

| 平成16年05月: | 廃プラスチックのリサイクル製品製造販売開始する。 |

| 平成16年10月: | (財)日本容器包装リサイクル協会に登録される。 |

| 平成17年04月: | (財)日本容器包装リサイクル協会プラスチック製容器包装材の再商品化を受託する。ウェステックリプラ徳島工場として稼動する。 |

| 平成20年11月 | ウェステックリプラ徳島工場からリプラ工場に工場名を変更する。 |

| 平成21年02月 | 資本金 1,000万円に増資する。 |

2. 障害者の従事業務、職場配置等

回収・受け入れ

一時ストック

砕袋・手選別

主に、この手作業を障害者が3、4名で担当して作業している。鉄製品は探知機が反応して機械が止まるのでプラスチックゴミの中から鉄製品を探し出して除ける。その他の異物(木製品、紙製品、再利用できないプラスチック等)は目で確認しなければならない。ベルトコンベアの上を流れてくるので一箇所だけを見ていては見逃してしまう。ベルトコンベア全体を見て確認していかなければならないので集中力が必要な作業である。

粉砕・洗浄

比重分別・脱水乾燥

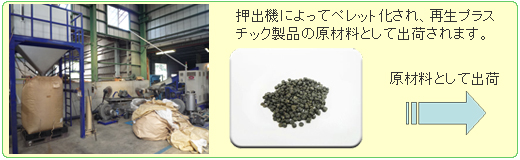

押出機によりペレット化

3. 障害者雇用の経緯

リサイクル業の人員募集のためハローワーク(公共職業安定所)へ求人公募に行ったときに対応したのが偶然障害者雇用担当者だったこともあり、知的障害者にも出来るのではないかと勧められる。そのときは本当に出来るのか?大きな機械もあり危険ではないか?他の従業員と上手くやっていけるのか?と不安もあったが障害者就業・生活支援センターの支援ワーカーやハローワークの担当者と相談し、まずは実習から始めることになった。

知的障害者を雇用することを決意するきっかけがあった。一つ目は本当に仕事が出来るのか不安だったが、そんな不安はすぐに無くなった。想像以上に仕事ができていたからだ。挨拶も大きな声で元気よく出来ていたし、人が嫌がるような仕事でも自ら進んで作業していたのである。経営方針である『謙虚・素直』と言う言葉がピッタリだったのだ。

二つ目はハローワーク担当官や就業・生活支援センターの担当者が親身になって相談に乗ってくれたことや、障害者職業センターからはジョブコーチ支援等、障害者の雇用管理に係る助言・援助により活用できる支援制度など、障害者雇用に関する各種援助について知ることになり、それが雇用に向けた検討のきっかけとなった。他にも障害者に出来る仕事があるのではないかと考え、1人また1人と障害者雇用を進めていったのである。

4. 取り組みの具体的内容、第1号職場適応援助者(ジョブコーチ)の支援内容

(1)取り組みの具体的内容

障害者を雇用するにあたり、マッチングも重要なポイントである。ミスマッチを防止するために仕事ができるかどうかを見極める必要がある。本人の要望にもよるが、できるだけ最初は実習を行い、仕事ができると判断した場合にトライアル雇用、この間必要に応じてジョブコーチの支援を受け、その後常用雇用に移行している。また、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の各種助成金を活用し、より多くの障害者の雇用や、継続雇用するために各種の助成金を活用している。特に、重度知的障害者雇用については、障害者介助等助成金(業務遂行援助者の配置助成金)を活用している。

障害者の作業面における取り組みの問題点と改善点は次のとおり。

| ① | 雇用になり間もないころは本人から事業所へ相談がなかなかできず、不満等を抱え込み仕事を休みがちになることがあった。就業・生活支援センターの支援ワーカーやジョブコーチが定期的に訪問し、事業所の『キーパーソン』と本人の両方に必要な助言を行ったことで、本人からの要望や事業所側も本人の障害特性を把握することができた。仕事中や休憩時間にもコミュニケーションがとれるようになり、仕事を休まなくなった。 『キーパーソン』とは障害のある人にとって、相談相手、仕事の指示者、仕事の集約者という立場となる。障害のある人にとっては、「仕事で困ったときの相談相手」となる者が身近な存在である方が相談しやすいという点から、キーパーソンを決定することには重要である。また、上司に指示された作業工程を別の人に違う作業工程でするよう指示を受けると、障害のある人によってはどちらの指示に従えば良いのか判断できず、混乱しパニックに陥ってしまう場合がある。それを回避するため、「仕事の指示者」が固定されている方がよいということもキーパーソンを置くべき理由として挙げられる。 |

| ② | プラスチックゴミの仕分け作業ではベルトコンベアの上を流れてくる不要な物(鉄製品、紙製品、木製品や再利用できないビニール・プラスチック製品等)を除けていく。鉄製品は金属探知機がコンベア上に設置されているので反応して機械が止まり、鉄製品を除けてスタートボタンを押すとまた流れだす仕組みになっているので問題なく除けられている。紙製品も除けることが出来ている。木製品の大半が割り箸や爪楊枝だ。コンビニやスーパー等の弁当が袋に入って流れてくることもあり中には箸や爪楊枝が入っていることがほとんどなので、わざわざ空けて除けていたら時間がかかり、その間に他の除ける物を見逃してしまうため、そのまま処分するようにしている。再利用できないビニール・プラスチック製品は見分けが難しいため、担当者やジョブコーチと相談し、写真に撮り壁に貼り付けてみてはということになった。機械のすぐ後ろに掲示するようにし、いつでも確認できるようにしている。他の鉄製品や紙製品等も一緒に写真に撮って壁に貼っている。そうすることにより毎回他の従業員に聞くことも無くなり、除ける物を自分で確認できるのでスムーズに作業できている。 新しく雇用された障害者や実習中の障害者にも不要な物の中にはどんな物があるかすぐに写真で確認できるので、除ける物を早く覚えることができ、即戦力につながっている。 |

| ③ | 夏季期間には工場内が暑くなり体力の消耗が激しく、集中力が低下し作業効率も悪くなる。対策として、休憩時間は通常、10時に15分間、12時に60分間、15時に15分間、機械を止めて従業員全員で休憩しているが、夏季期間は10時に30分間、12時に30分間、15時に30分間とすべての休憩時間を30分にして機械を止めずに交替で休憩をとるようにしている。1日3回の30分間の休憩のほうが体力回復にもつながり、集中力低下を防ぐとともに、数名ずつが交代で機械を止めずに休憩に入るため作業効率の向上にもつながっている。 |

(2)第1号職場適応援助者(ジョブコーチ)の支援内容

(障害者への支援)

仕事に適応する(作業能率を上げる、作業のミスを減らす)ための支援

人間関係や職場でのコミュニケーションを改善するための支援

(事業主への支援)

障害を適切に理解し配慮するための助言

仕事の内容や指導方法を改善するための助言・提案

(家族への支援)

対象障害者の職業生活を支えるための助言

(集中支援期)

障害者及び事業主の支援ニーズに応じて職場適応上の課題を改善するための支援を集中的に行う。

(移行支援期)

必要な支援を継続しながら、障害者の支援方法を事業所の担当者に伝達し、支援の主体をジョブコーチから事業所の担当者に徐々に移行していく。

5. 最後に

事業所側から障害者雇用に対する不安について、あまり障害者と接する機会が少ないためにどのような関わりを持てばよいか、また、どのような人たちなのか分からない事からくる不安がある。そのような不安を取り除くためにも、障害者雇用が初めての事業所では実習やトライアル雇用やジョブコーチ支援などの制度を活用し、障害があっても働けるということを理解していただきたい。

障害者の雇用を促進しその定着を図っていくためには、本人の努力も必要だが、それを支える人々の連携や協力が不可欠である。障害者も少しの配慮を行うことで障害というハンディキャップを克服し、障害のない者と同等、あるいはそれ以上に活躍してくれる。これからも支援者として少しの配慮、支援をしていきたい。

第1号職場適応援助者 前田 剛

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。