一人ひとりの障害に合わせた生きがいのある就労を目指して

- 事業所名

- NPO法人レインボーブリッジ

障がい者就労支援センター諫早コミュニティ - 所在地

- 長崎県諫早市

- 事業内容

- 障害者福祉事業(就労移行支援事業、就労継続支援事業A型)

- 従業員数

- 65名

- うち障害者数

- 32名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 8 パソコン・清掃・ショップ 内部障害 7 パソコン・清掃・ショップ 知的障害 2 ショップ・ひょうたん・清掃 精神障害 15 パソコン・清掃・ひょうたん - 目次

1. 事業所の設立経緯と概要

当事業所の設立者は、平成4年に事故によって脊髄損傷を負い、車いすの生活となった。事故前までの職業がパソコン技術者であった為、社会復帰後、自ら地域の障害を持つ人を対象にパソコン講習を行い又ITを活用した就労支援に取り組んだ。

平成13年、身体・知的・精神の障害を持っている為に職業に就くことや継続することが難しい人たちに、パソコン活用技術の研修や実践訓練を通して一般就業や在宅就業を目指す目的で、“小規模作業所レインボーブリッジ”として設立した。

平成15年、NPO法人の認可を取得し、“小規模作業所 諫早作業所”(諫早市)と“小規模作業所 有家作業所”(現南島原市)の2箇所の作業所を中心に、パソコン技能を手段とするグループと、障害の適性や希望に合わせた仕事の技能を磨くグループに分け、職業的な自立を目指して活動を実施した。

平成19年、“諫早作業所”は障害者自立支援法に基づく指定障害者福祉サービス事業所の認可を受け、「就労移行支援サービス」定員20名で“障がい者就労支援センター 諫早コミュニティ”として再スタートした。平成23年8月現在では「就労移行支援サービス」、「就労継続支援A型」の事業所として活動している。利用登録者の内訳は以下の通りある。

| [諫早コミュニティ] | 単位:名 |

|

身体障害

|

精神障害

|

知的障害

|

計

|

|

|

就労移行支援

|

20

|

22

|

4

|

46

|

|

就労継続支援A型

|

15

|

15

|

2

|

32

|

○NPO法人レインボーブリッジの基本理念

障害があっても、ひとりの人間としての尊厳をもって、住み慣れた地域で自立した就労と生活ができるように、障害者本人とその家族・地域の人々と力を合わせて支援を行っている。また、地域の社会資源の一員として市民の方々の福祉の向上に努めている。

○NPO法人レインボーブリッジの行動指針

ノーマライゼーションの理念を踏まえ、就労に意欲がある障害者には その能力にふさわしい就労の環境を提供していくことが重要と心得え支援する。就労の意義は、働くことを通し生活の糧を得て、自らの生活を主体的に組み立てていくこと、そして、自らが社会の一員として一定の役割を担っていることと相互理解し、具体的に実践する。

2. 就労継続支援A型(雇用型)の作業内容

(1)A型雇用従業者の対象者

就労継続支援A型の従業者は、就労移行支援中(2年間)に就業訓練や生産活動を行いながら知識・能力を習得し、一般就労を第一目標としながらも、企業への雇用に結びつかなかった人も対象としている。また、特別支援学校卒業者や就労経験がある人で、就労移行による就業訓練を飛ばしてA型就労の能力がある人を対象としている。

更に、就労継続A型の従事者は、作業に従事しながらも一般企業への就労や起業を目指している。

(2)A型雇用従業者の作業内容

当事業所では、それぞれの障害の適性や希望職種に合わせて、作業や自主訓練、資格等の取得を行っている。また、各作業に従事している障害分類と従事者数は以下の通りである。

|

単位:名

|

|

作業区分

|

身体障害

|

精神障害

|

知的障害

|

計

|

| ①パソコン事業 |

12

|

6

|

0

|

18

|

| ②ショップ事業 |

1

|

1

|

1

|

3

|

| ③農園・ガーデニング事業 |

0

|

1

|

0

|

1

|

| ④ひょうたん工房 |

1

|

2

|

1

|

4

|

| ⑤清掃衛生管理事業 |

1

|

5

|

0

|

6

|

|

計

|

15

|

15

|

2

|

32

|

①パソコン事業

パソコンを使って、文書作成、デザイン作成、情報計算処理、ホームページの作成及び管理、会計・給与計算の代行、CAD図面の作成、プログラムの作成・管理、パソコン整備、パソコン指導等を行っている。

ICT(情報通信技術)の習得及び活用は、障害を持つ我々にとって就労への強みとなる。数多くの作業経験を通して一般就労や起業への促進を図っている。

②ショップ事業

ショップ事業は、ショップの運営や食品加工・工芸等商品の作成販売、給食提供、サービス業に従事しようとする従事者の作業である。

ショップの運営では、施設内での売店と諫早市内にカフェ・レストラン“えげん坂”を運営している。また、ガーデニング事業部・清掃衛生管理事業部と作業を連携し、地域の中での就労意識の向上を図っている。

③農園・ガーデニング事業

障害者と農業・園芸との係わりは、園芸療法や園芸福祉として福祉分野での事例は多く見られる。当事業所では、対人障害・社会不適応の症状を持つ精神障害の利用者が多く、療法的な作業と無理のない緩やかな就労支援が望まれる従事者が携わる。

また、今後障害者の農業分野における就労や雇用は増加すると当事業所は考えている。地域の農業法人や農家との協働を図り、互いの得意分野を活かし、採算性(生産と販売)の取れた事業を目指している。

④ひょうたん工房

長崎県央地域で“特産品を我々の手で作ろう”と言う夢から始まった。ひょうたんの栽培を自家栽培と近隣の農家との契約栽培したものを使用し、民芸品用、装飾用、ランプ、スピーカ等に加工し、付加価値のある商品の製作と販売を行っている。

⑤清掃衛生管理事業

室内・室外の清掃、オフィスや店舗の衛生管理を事業としている。従業者は、それぞれの障害の程度又適性に合わせて、より専門的な技能やサービスの習得を行っている。

※その他、文化活動・スポーツ等の社会参加

就労の合い間や休日を活用して、スポーツ活動や文化活動の推進を行っている。それぞれの個性や特技を生かした写真・絵画・音楽活動等の文化活動、風船バレーボール・障害者スポーツ大会等のスポーツ活動を通して、互いに助け合い、認め合いながら社会参加の意義や役割、生きがい作りを育んでいる。

3. 就労継続支援A型(雇用型)の現状と問題点

自立支援法の施行により、障害者福祉は施設区分から事業区分に転換された。その新しく出来た事業区分に「就労移行支援事業」と「就労継続支援事業」とに大別され、さらに就労継続支援事業はA型(雇用型)とB型(非雇用型)に分類されている。

当事業所では、国の「福祉から雇用へ」“就労による自立・生活の向上を図る”という政策に乗り、障害があっても働くことによって、自らの生活を主体的に組み立てていこう・・、を目指して就労支援を行っている。

平成21年より就労継続支援A型を始めて2年間になる。筆者は、就労継続支援A型の施策は画期的なものと評価し、障害者にとって有効なサービス提供を図った。しかしながら、事業を行う中で様々な効果と問題点が提起されている現状もある。今後の対策を考える為にも、従事者(A型就労者と指導スタッフ)の意見を取り纏めてみた。

■A型就労の良い面・・(一般就労に比べて)

- 個人の体調に合わせて、勤務時間や休憩が取れる。

- 個人の特性を理解してもらい、就労支援体制(職業指導員、看護師、サービス管理責任者等の配置やトイレ介助、食事介助、緊急時対応等の支援が受けられる)が整っている。

- 同じ障害を持った仲間がいるから安心である。

- 個人の技能を活かせる仕事の選択・希望が取り入られる。

- 就労しながらスポーツ活動やレクリエーション活動に参加できる。

- 一般就労に向けた訓練や指導が受けられる。

■A型就労の悪い面・・(一般就労に比べて)

- 居心地が良くて一般就労への気持ちが鈍る。

- 支援体制に守られていることに甘えが出てしまう。

- 工賃(給与)が一般就労より低いため、将来設計に不安もある。

- 仕事の選択肢がもう少し欲しい。

- 一般就労後の健康管理や対人関係が不安である。

- もっと仕事がしたい(仕事の量を増やして欲しい)。

- 就労移行支援時のように、いろいろな仕事の研修や訓練もして欲しい。

上記は、現場より出た意見の一部である。僅か2ヵ年の実績から判断するのは早計だが、A型就労は一般就労への移行手段として現段階においては効果的な事業と利用者側も評価している。期限を切られた支援(就労移行支援)と異なり、利用者の障害や病状、精神の変化、適性に応じたA型支援事業は労働を通した自己実現や、時間をかけた一般企業への就労移行が見込まれる。

しかしながら、利用対象者の意識改革、指導職員の支援技術や意識改革、運営者側の運営バランスの改革、雇用企業への啓発活動等の問題点を抱えている。

4. 障害者の就労・雇用に関する制度等の活用

前述のとおり、A型支援事業による就労と一般就労への移行は、障害者にとって価値のある事業と確信している。しかし、前項に述べた当事業所でのA型就労の問題点(就労者、雇用企業、支援事業者)に対して、事業所独自での知恵や情報では解決できるものではない。

地域の行政機関や福祉事業所との情報連携はもとより、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構や地域障害者職業センターの持つ、障害者雇用の相談・援助・助成金制度・雇用マニュアル等の情報活用により、企業への雇用啓発を促すことが出来る。また就労したい障害者や福祉事業所にとっては、相談や援助のみならず、豊富な就労事例や教材等が活用でき、障害者の就労・雇用の促進が図れている。

当事業所では、全国的な障害者の就労・雇用の事例や各種制度の活用と、障害者就労の現場や雇用企業のニーズを考え、“働きたい”障害者の就労支援に取り組んでいく。

5. 今後の展望(就労継続支援A型での就労者増員と一般就労への移行)

当法人及び事業所が目指すところは、障害者の社会生活における様々な課題を、地域の中で、地域の資源を活用しながら、事業(ビジネス)的な手法で解決し、その活動で得た利益を地域に還元することにより、地域の活力や雇用を生み出し地域再生を図ることにある。それを実現する為に、障害福祉サービス事業による制度の活用や、高齢・障害・求職者雇用支援機構等の活用を通して、障害者の育成や雇用企業の意識改革を図り、障害者の一般就労を促進することを基本とし、従来の就労継続支援A型での福祉的就労と一般企業への就労移行と同時に、地域の特性を活用した新しい事業モデルを実践したいと考えている。

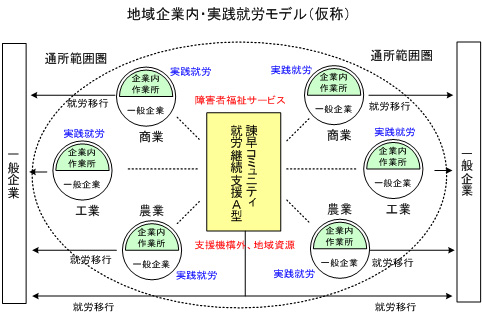

新しい事業モデル(地域企業内・実践就労モデル)の概要は、以下の通りである。

通所範囲圏内には、経営不振や後継者問題等を抱えた企業がある。その企業において障害者との協働就労を行い、双方のメリットを受益し、地域の活力や雇用を生み出し地域再生を図る。

現在、自動車整備工場やハウス農園、商業店舗等の数箇所で実施しているが、多少の効果が得られている。今後、継続的・革新的に就労場所や業種を拡張し、より多くの障害者の就労チャンスを広げ、地域企業との協働を通して地域活性化を図っていく。

職場適応援助者 中尾 千春

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。