障がい者にも環境にもやさしいお客さま第一のスーパー

- 事業所名

- 株式会社マルト

- 所在地

- 福島県いわき市

- 事業内容

- スーパーチェーンを中心に、酒のディスカウントショップ、ファッション事業、外食事業、一般薬品販売、調剤薬局を展開する会社

- 従業員数

- 3,930名

- うち障がい者数

- 39名(平成23年11月現在)

障がい 人数 従事業務 視覚障がい 1 スーパーマーケットの野菜部門・ドライ部門・惣菜部門、ドラッグストア 聴覚障がい 2 本部事務 肢体不自由 5 スーパーマーケットの野菜部門・ドライ部門・惣菜部門、ドラッグストア 内部障がい 知的障がい 29 スーパーマーケットの野菜部門・ドライ部門・惣菜部門、ドラッグストア 精神障がい 2 スーパーマーケットの野菜部門・ドライ部門・惣菜部門、ドラッグストア - 目次

- ホームページアドレス

- http://www.maruto-gp.co.jp/

1. 事業所の概要

本事業所は、いわき市において先々代が明治25年に起業した雑貨商店が前身であり、店を引き継いだ現会長が昭和39年にスーパーマーケットを起業した。現在はスーパーを含めて、医薬品、医療、外食事業などグループ企業が8社となっている。その中でスーパーは、いわき市で24店舗、茨城県で9店舗を展開中である。「商売とは、心からありがとうといって下さる、お客様という名の名人をつくること」という社是のもと、お客様第一主義を貫いて、常にお客様に喜ばれる仕事を続けていくことが信頼と売り上げ向上につながるという信念をもってビジネスを展開している。マルトが提供する商品やサービスによって社会の人々がその幸せを増大させることができるようになること、そして働く従業員が自分たちの幸せを高めることができるような企業経営を目指している。この経営方針の具現化を図るため、本社の惣菜工場が食品安全マネジメント国際基準である「ISO22000」を県内で初めて、流通業では全国3番目に認証取得するとともに、技能技術センターを立ち上げ、加工技術の技能資格認定制度を導入して、各部門において従業員の技術向上を図り、品質に責任を持ち、安心・安全な食品の提供に努めている。

また、従業員は財産という考え方に立ち、人材教育に力を入れるとともに、外部資格取得、主任になるための登竜門であるトレーニー資格、管理栄養士取得など、自己啓発とキャリアアップのバックアップや福利厚生の充実にも努めている。更にはいわき地区、日立地区各1店舗に、古紙を回収し商品券と交換できる古紙回収システムを導入したり、「がんばろうふくしま、心を一つにエコキャップ運動-被災地に義援金を」と提携してチェーングループで「エコキャップ運動」、「海岸清掃」、「マイバッグ普及運動」など環境保護運動にも積極的に取り組んでいる。

特筆すべきは、大型店(ションピングセンター)内で一般のお客様を対象に管理栄養士による健康相談会を開催し好評を得ているが、お客様第一のサービスがこのような試みにも現れている。

2. 障がい者雇用の方針と雇用状況

(1)方針

平成8年までは、軽度の身体障がい者しか雇用していなかったが、管内のハローワークからのアドバイスもあり、障がい者雇用については、「障害者雇用促進法」に基づく企業の義務であり、使命でもあるという基本的な方針への転換を図るととともに、企業経営の効率化を図る観点と、誰でも働くことができる企業づくりを目指す経営方針のもと、平成9年より聴覚障がい者、知的障がい者、精神障がい者の雇用を開始した。雇用に当たっては、「部門長の理解が得られるか」、「トラブル時の対応はどうするか」、「学校からの協力は得られるか」等の懸念があったため、当初は、会社の社会的な責任を果たすという観点から、障がい者は会社にいるだけで良いという程度の認識であったが、お客様の評判も良く、障がい者の存在が従業員の融和にも役立ち、徐々に必要な従業員という認識に変わってきた。現在は、障がいのある従業員と障がいのない従業員が共に育つという環境になってきている。また、会社経営の観点からも、障がい者を雇用しないという選択の方が、トータルとして会社にとってデメリットの方が大きく、障がい者雇用は会社経営にとって必須という考え方に至っている。

(2)雇用状況(23年4月現在)

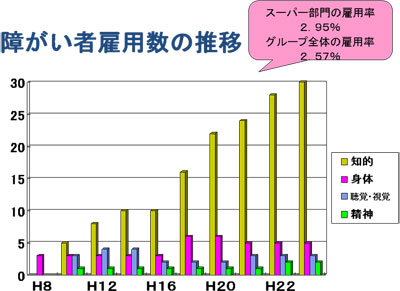

障がい者の雇用は、平成9年以来、知的障がい者を中心に年々増加しており、平成23年4月現在、県内外のグループ企業全体で40名の障がい者を雇用しており、全従業者数に対する雇用率は2.57%となっている。スーパー部門では、28名、雇用率2.85%である。障がい者の雇用状況及び雇用者数の推移は別表のとおりである。採用に当たっては、特別支援学校や障がい者施設に直接情報を提供するとともに、実習を受け入れた障がい者本人及び所属特別支援学校や障がい者施設と協議の上、ハローワークを通して行っている。採用窓口は、人事総務部長が行っており、性格、コミュニケーション能力、協調性等を考慮して採用しているという。

石山人事総務部長によると、特に「あいさつ」がきちんとできるかどうかを重要視しているとのことであった。今回の震災の影響により、本県はじめ東北各地で土木や建築関係などの一部の業種以外は、軒並み一般の雇用状況は悪化しており、その影響が障がい者雇用にも及んでいるが、本事業所においては、障がい者雇用については震災の影響はなく、24年度の採用も予定通りに行うということであった。

障がい者雇用に関する過去の表彰歴は、これまでの障がい者雇用の実績が認められ優良事業所として、平成20年「福島県雇用開発協会会長賞」、平成22年「福島県知事賞」を受賞している。

3. 障がい者雇用の実際

(1)障がい者配置及び仕事内容

障がい者の配置に当たっては、①繰り返しが多い作業、②取り扱いが簡単で安全な器具を使用しての作業、③判断作業や危険な作業は極力避ける、など、主に3つの点に注意している。障がい者の主な配置先及び業務は、知的障がい者はスーパーマーケットの野菜部門(袋詰め、テープ巻き、野菜カット、品出し、補充、日付けチェック等)、ドライ部門(商品補充・品出し、前出し陳列、ダンボール片付けなど整理整頓等)、ドラックストア(食品部門発註、パソコン操作等)である。聴覚障がい者は、本部の事務(コンピュータオペレーション、レジ売上げ・仕入れデータチェック処理等)に従事している。就労条件は基本的に正規雇用者と同じで、日給・月給制及び時間給となっている。また、知的障がい者はタイム社員(パート)扱いで1日6~7時間勤務となっており、交通費や遅番手当、賞与、社会保険、福利厚生(国内、海外旅行)の制度も他の社員と同じように適用されている。

(2)支援体制

障がい者が長期間継続勤務するためには、まずコミュニケーションがとれること、無断欠勤・早退をしないこと、服装や身だしなみをきちんとする、飽きないで繰り返し作業する持続力があること、あいさつや返事がきちんとできること、お客様に失礼のない対応ができることなどが求められる。会社としては、これらの能力を社内で育てるためには、仕事を通して経験の中で学ばせることを基本としており、配置前の研修は基本的なことに留めている。現場でのOJT等は、各配置職場に任せており、部門主任、店長が直接の指導に当たっている。また、職場で問題があったときの相談は、人事総務部長が行っているという。作業に当たって、知的障がい者に対して作業工程等の工夫は特に行ってはいない。聴覚障がい者とのコミュニケーションは、身振りや文字を書いて行っているが特に問題は起きていないという。余暇等については会社としては特に関与しておらず、本人に任せている。それぞれ卒業した学校の同級生との交流や地域でのスポーツ活動、公民館のサークル活動、聴覚障がい者演劇サークルなどに参加しており、ストレス発散するため、事業所としてもこのような活動への参加を奨励している。これまで、精神的な疾患等で休職する者もいるが、その後職場に復帰している者がほとんどである。中には退職に至る場合もあるが、その主な理由は、転職のためか本人以外の家族等の理由によるものが多いという。

(3)ジョブコーチの活用

知的障がい者を対象に必要に応じてジョブコーチを一部活用している。これまで活用した例を以下に紹介する。その障がい者は特別支援学校の卒業生で、在学中に本事業所での実習経験があるが、「同じことを長く続けられない。」「午後になると集中力が途切れる。」「指導のための時間がとられる」などの課題があったため、親の強い希望もあり、入社当初から、ジョブコーチを導入した。毎月1~2回ジョブコーチがついて仕事を行っており、定期的に店長、主任、担当者、ジョブコーチに両親も加えてミーテイングを行っている。このような課題を抱えている障がい者であっても採用に踏み切り、仕事に慣れるよう指導しながら育てる会社の考え方が具体的に現れている例である。

(4)特別支援学校等、授産施設等の関係機関、保護者との連携について

本事業所は、積極的に地元や北茨城市の特別支援学校や授産施設から実習生を受け入れている。

会社としては実習を通して障がい者を理解する機会にしているという。実習の受け入れに当たって実習生に望むことは、「通勤や勤務時間を守る」、「指示されたことはしっかり行う」、「身だしなみや清潔に気をつける」、「あいさつや返事をきちんと行う」などである。また、実習生を送り出す側の特別支援学校や障がい者施設に望むことは、「あいさつや約束を守るなど、基本的な生活習慣、意欲・態度、コミュニケーション能力など、社会生活能力の育成をしてほしいこと」、また、「生徒の情報をきちんと伝えてほしいこと」、「相談したい時に、いつでも相談に乗って欲しいこと」、「保護者教育をしてほしいこと」などを挙げている。これまで、「サラ金等による金銭トラブル」、「仕事より私的なことを優先する」、「障がい者の給料をあてにする母親」、「家族と職場の方針の違いなどのトラブル」などの問題が過去にあり、特に、親の考え方や支援が勤務に及ぼす影響が大きいという。親も含め、就労後も関係機関の連携によりその生活を支えることが継続的な勤務のためには極めて重要であると指摘している。

(5)障がい者は店舗に必要な従業員

本事業所では、障がい者の雇用により、障がい者に時間がとられ、仕事に支障が出るという意見も一部にあるが、大半の従業員から受け入れられており、「従業員同士の融和に役立っている」という意見が多い。石山人事総務部長によると、各店長からは、「知的障がい者は何人いてもよいので店舗に配置してほしい」という要望が多くなってきているという。知的障がい者は一般的に明るく、素直で親しみを感じられる性格をしているので、このような側面が持ち味の一つとして、価値の一つとして認められてきている。何よりお客様からの評判がよいことから店長や同僚間での理解が深まるとともに、障がいのない同僚も含めて共に育つ職場環境の醸成にもなっているということであった。

4. 今後の展望

本事業所では、障がい者雇用は今後も伸びていくとものと予想している。その背景として、不足する労働力を確保するためには、本事業所においても障がいを有していようと誰もが働くことができる企業を目指さなければならない必要性が増大していること、採用した障がいのある従業員の特性がお客様や職場に受け入れられて一定の評価をされていることに加え、障がい者雇用は会社にとって決してコストではなく、経営の面からもプラスになっていることなどを指摘している。石山人事総務部長は、57団体の会員からなる、いわき市の障がい者職親会の会長も兼ねており、この職親会の事業を通して勤務先の株式会社マルトのみならず、管内の事業所等を対象にして障がい者雇用の促進と安定を図るため、様々な側面から啓発活動を積極的に行っている。実習や雇用に向けた実習を受け入れてくれる事業所は33社(平成22年7月現在)に登っている。また、この職親会のネットワークを活用し、事業所、特別支援学校等の教育機関、病院・保健所、福祉サービス事業所(施設)障がい者就業・生活支援センター等、関係機関との連携を図っている。「今後も、このネットワークを更に強化するとともに、各事業所へ情報を適切に提供し、障がい者雇用の拡大に向けたメッセージを発信していく必要がある」と力強く語っていた石山人事総務部長の言葉が印象的であった。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。