障害者を支え、障害者に支えられる“同情の雇用”でなく“対等の雇用”がモットー

- 事業所名

- 三共貨物自動車株式会社 岩瀬営業所

- 所在地

- 茨城県桜川市

- 事業内容

- 輸送事業・3PL事業・社内物流事業・引越し事業・ロジスティクスオペレーション事業

- 従業員数

- 平成23年9月末現在 約390名

- うち障害者数

- 9名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 1 商品仕分け 内部障害 知的障害 5 台車セット、商品仕分け、発泡スチロールのリサイクル、構内清掃 精神障害 3 台車セット、商品仕分け、発泡スチロールのリサイクル、構内清掃 - 目次

1. 岩瀬営業所の業務内容、障害者雇用の経緯

(1)岩瀬営業所の業務内容

| ① 配送、3PLが主力業務 | |

| 当営業所は、大手スーパーの物流を担当しており、配送、3PLを主力業務としている。3PLとは、企業の流通機能全般を一括して請け負うアウトソーシングサービス。 メーカーをファースト・パーティー、小売業をセカンド・パーティーと呼び、これに当営業所のようにメーカーと小売業をつなぐサード・パーティーを合わせて3P。 これに当社が得意とするロジスティクス(顧客のニーズに応えて、必要な物を、必要なときに、必要なところへ、必要なだけ、必要な状態で、少ない費用で供給する取り組み)を入れて3PL。 |

|

| ② 毎日7千種、40万ロットの商品を仕分け | |

| 毎日、70台のトラックが3往復し、7千種、40万ロットの商品を受け入れ、仕分けされ、各スーパーに配送されている。毎日が勝負の「待ったなしの仕事」。商品の積み方ひとつとっても、7千種の商品が相手であり、一人ひとりの経験、訓練によって培ったスキルでないと対応できない仕事である。 | |

(2)障害者雇用の経緯

| ① 知的障害者雇用のきっかけ | |

| 知的障害者の最初の雇用は、平成19年の4名。その伏線が敷かれたのは、11年前の平成12年で、当時、当営業所は、車で25分ほどの障害者支援施設「ピアしらとり」にギフト用の化粧箱づくりを依頼していた。その関係で青木所長は、たびたび施設に顔を出しており、知的障害者のまじめな仕事ぶりを垣間見ていた。 平成19年、ハローワークから障害者の雇用を勧められとき、すぐに「ピアしらとり」の知的障害者のことが頭に浮かび、逡巡することなく5名の職場体験を受け入れた。そして1ヵ月後に4名を採用したのである。 |

|

| ② 知的障害者も「十人十色」 | |

| はじめて知的障害者を雇用する企業は、「理解力がまったくないのではないか?何十回教えても覚えないのではないか?」とか、「何か突拍子もない行動を取るのではないか」等、根拠のない偏見・先入観によって、採用に腰が引けてしまいがちなところが多い。しかし、知的障害者でも障害のない者同様、「十人十色」で、いろいろな性格、能力の人がいる。 青木所長は、言う。「企業の仕事の内容に合わせて雇用することができれば、障害のない者に負けないほどに十分能力を発揮し、期待に応えてくれる人がたくさんいることを知ってほしい」。 |

|

| ③ じかに接して偏見・先入観を排除 | |

| 青木所長は、知的障害者の手を抜くことなく一途に仕事に取り組む姿勢を見ており、また、彼らがいかに純粋無垢であるか、施設の人たちからいろいろなエピソードを聞かされていた。このように実体験が豊富で、偏見・先入観の虜(とりこ)になることがまったくなかったことが、迷いなく職場体験者を受け入れることができた理由である。 | |

| ④ 定着ポイントは施設の正しい評価 | |

| 定着の上で大変役に立ったのは、施設担当者から事前に提出された障害者一人ひとりに対する評価表。長所ばかりでなく、短所も隠すことなく書かれており、これによって、トラブルを最小限に抑えることができた。 職場体験中は、施設の担当者が親身になって面倒を見てくれた。最初の1か月間は、出勤から退勤まで、毎日職場に張り付き、徐々に見る時間を減らしていって、3ヵ月目にようやく全員がそれなりに仕事ができるようになり、“付添い”から卒業した。 粉飾のない評価表と、献身的な指導、交流により、施設との信頼関係は一層深まった。その後も同施設から知的障害者を1名採用しており、当営業所に働く知的障害者5名全員が「ピアしらとり」の出身者である。 |

|

2. 障害者の業務内容と足跡、取り組み内容

(1)障害者の業務内容と足跡

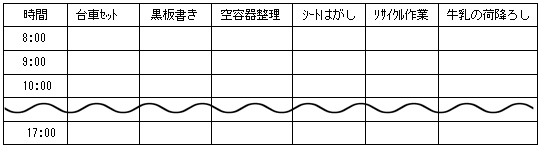

| ① 勤務時間 | |

| 当営業所における構内作業は、昼勤8:00~17:00と夜勤17:00~5:00に分かれる。仕事の関係でほとんどの人は夜勤であるが、障害者は現在のところは9:00~17:00のパートタイム。ゆくゆくは、障害のない者と変わらない8:00~17:00のフルタイム、そして17:00~5:00の夜勤も視野に入ってくるだろう。 | |

| ② 業務内容 | |

|

|

| ③ トラブル対応 | |

|

|

(2)取り組み内容

| ① 募集・採用は口コミ | |

| 当営業所には、トラック乗務員が80人、構内作業者が100人いる。驚くことに構内作業者の募集・採用は、すべて「口コミ」。その理由は、社長の「地元と共に生きる」の考えが浸透しており、地元優先で採用しているためである。このため従業員のほぼ全員が徒歩通勤者である。 また、障害者だけでなく、弱者救済の採用方針が色濃く出ており、生活のために働いている高校生や大学生が15名前後とたくさん働いている。学生が働くことができるのは、各人の都合に合わせて、勤務時間を決めることができるからである。 そのうちの半数は母子家庭であり、その母親もここで働いているという人もいる。両親、子供、孫の三代にわたって雇用されている人もいる。縁故採用というより、「ファンが集う大家族企業」と呼んだほうがふさわしいかもしれない。 |

|

| ② 教育に3つの基本 | |

| 教育は、職場体験当初から障害者職業生活相談員資格を持った小倉課長、青木所長、事務の糸川幸子さん以下、5人の女性が行っている。全員が障害者について熟知しており、26歳から60歳と年齢のばらつきはあるが、気持ちの平らな人たちばかりである。みなさんいわく、問題の種類は違うが、障害のない者でも問題は付き物であり、障害者の問題も驚くに値しないと、泰然自若。 以下の3つの基本教育を実践してきた結果、最初はまちまちであった挨拶が、今では5名全員が大きな声で明るくできるようになり、(私も多くの人に会ったが、障害者ばかりでなく障害のない者も含めて、全員が実に気持ちのよい元気な挨拶をしてくれた)仕事も任せて安心の領域に入っている。 東日本大震災では、当地区も大きな被害を受けたが、全員冷静に対応して退勤し、障害者の自宅も被害を受けたが、翌日全員きちんと出勤し、いつものとおり元気に挨拶をしてくれた。このとき指導者全員が、当初は牛歩の歩みのようにも見えた彼らが、今ではしっかり大地を踏みしめた足取りになっていることを実感した。

|

|

| ③ 安全管理 | |

| これまで労働災害はゼロである。しかし、構内周辺をトラックが1日70台も3往復しており、障害者にかぎらず心配がある。とくに車両の後方には十分注意するよう障害者・障害のない者を一緒にして指導しているし、乗務員にも神経を使うよう教育している。 | |

| ④ 施設・家族との連携 | |

| 知的障害者が生活している「ピアしらとり」は、車であれば25分のところにあるので、時にはこちらから行ったり、施設から訪問を受けたりと、相互の連携はきっちり行われている。とくに様式はないが、専用の連絡帳による情報交換も欠かさず行っている。 もちろん、家族のみなさんとの連携も重要であり、社内見学をしていただいて、どのようなところで働いているのか作業環境を把握してもらっている。また、家庭での心配ごとができた場合は、すぐに連絡をするようお願いしている。幸いなことに、目下のところはまったく問題はない。 |

|

3. 今後の課題と展望

(1)高齢化対策

当社の定年は60歳。定年以降の継続雇用は、労使協定により健康であることだけを条件として、短期契約社員として65歳まで雇用される。現在、60歳以上34名、65歳以上15名、70歳以上2名と、多くの高齢者が元気に働いている。障害者の雇用ばかりでなく、高齢者雇用でも模範的な会社である。

年齢、性別に無関係で、「やる気があって必要な仕事ができる人」ということで口コミ採用を続けていたらいつの間にか高齢者が増えていたという感じである。最高齢は、74歳のアルバイト男性が元気に働いている。

いずれは障害者を残して保護者がいなくなるのが現実である。その後は、障害者も独りで長寿社会を生き抜いていかなければならない。しかし、当社は健康であれば65歳まで雇用してもらえる。この幸せを手放さないためにも、みなさんのますますの健康を祈らずにはいられない。

(2)「周囲の期待に応え、いないと困る」“対等の雇用”

現在、世の中全般では、発達障害者や精神障害者の雇用がなかなか進まないで困っている。発達障害者は、IQは高いが、KY(空気を読めない)であり、コミュニケーションを取れない人が多い。このため企業は雇用を敬遠しがちである。また、精神障害者も統合失調症を含め、しっかり薬を飲んでいればほとんど問題はないのであるが、何をするかわからない等、偏見によって雇用が遅れがちである。

うつ病をはじめとした精神障害者は、長時間労働に耐えられないため、20時間未満の短時間勤務者が多く、雇用率にカウントされない。当社では、20時間未満の精神障害者が2名は働いているが、大半の企業は雇用率にカウントされない障害者は雇用していない。

青木所長、斉藤センター長いわく、「当社では、賃金に見合った仕事をしてくれるなら、発達障害者、精神障害者、20時間未満障害者を問わずに積極的に雇用していきたい。また、同じ考えで高齢者も年齢不問で雇用したい」とのことである。

会社にとってメリットがあるかどうかの判断で雇用するということであり、いかにも厳しい考えのようであるが、企業として当然のこと。現在、当社の障害者は全員、時間当たり単価が最低賃金を上回っているが、これは、みなさんが周囲の期待に応えてがんばって、賃金に見合う仕事をしている証しである。

障害者であるから採算を無視して雇用するという採算のよい会社もある。しかし、そういう会社でも好不況はつきものであり、不況になると、採算管理をする管理者を含め、周囲の理解を得ることは難しく、雇用は長続きしない。赤字の続く“同情の雇用”は、甚だ危険であり、結果的には障害者を不幸な退職に追い込んでいく。当社のように「周囲の期待に応え、いないと困る」、“対等の雇用”をめざしたい。

(3)真剣にやると知恵が出る

取材の帰りに目にした以下の掲示は、当社の社是である。社是にあるとおり、障害者の雇用も真剣勝負で、中途半端でない。知恵もメリットもたくさん出している。

この社是を目にしたとき、これまで取材した話がすべて腑に落ちて、思わずうなってしまった。

- 真剣にやると知恵が出る。

- 中途半端にやると愚痴が出る。

- いい加減にやると言い訳ばかり。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。