「普段と変わらない」自然体で、働く人として育てていく

- 事業所名

- 株式会社魚栄商店

- 所在地

- 新潟県新潟市

- 事業内容

- 食品スーパー(新潟市中心に7店舗)

- 従業員数

- 約350名

- うち障害者数

- 10名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 3 鮮魚部門・惣菜部門 内部障害 知的障害 4 青果部門 精神障害 3 青果部門・一般部門 - 目次

1. 事業所の概要

創業は1875年、旧白根市(現在の新潟市南区)に魚の卸売を生業として始まった。

その後、1961年に法人組織へ改組し、「株式会社魚栄商店」として設立され、1973年にはスーパー業へ進出、現在では新潟市内を中心に7店舗、スーパー「ウオエイ」を展開している。

(1)はじめに

この会社の障害者雇用を語る上で、「社風」の理解は欠かせない。なぜなら、その「社風」の中に自然に「障害者雇用」が進められる素地があり、「普段と変わらない」自然体で進めていられているからである。そして、その「社風」は取材当時の社長である本松さんをはじめ2006年12月にフューチャーグループになってからの歴代社長が取り組んだ「構造改革」から始まっている。

まずその「社風」について触れてから、障害者雇用の取り組みについて紹介したいと思う。

(2)障害者雇用のベース ~従業員が働きやすい「社風」~

| ① | 従業員は一番身近な「お客様」 従業員は「お客様」でもあり、とても重要な存在であると会社は考えている。スーパーには地域で生活されている「お客様」が買い物に来られる。その「地域のお客様」のニーズに応えるには、色々な「お客様」を時には従業員として迎え、その意見やアイデアを積極的に取り入れていくことで、それぞれの「地域のお客様」のニーズにあった商品とサービスが提供できると考えているからだ。 |

| ② | スーパーという業種の「強み」 スーパーには、幅広い層の「お客様」を従業員として迎えることができるような、多種多様な仕事がある。 現在、会社では、社会経験の少ない高校生や、逆に社会経験豊富な高齢者、また人と接するのが得意な人・不得意な人など、老若男女様々な人々が働いているが、それぞれの長所を生かし、それぞれに合った仕事に従事し、能力を発揮することができる。 障害者も「お客様」である以上、障害特性やそれぞれの長所を活かした仕事に従事してもらい、従業員として迎えいれることは当然であると考えた。 |

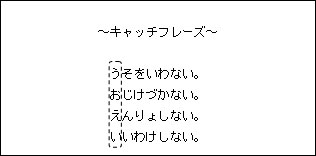

| ③ | 「強み」を活かしたサービスと誰もが働きやすい職場 ●多種多様な仕事を働く人の長所を活かして 前述したように、スーパーには多種多様な特性を持った仕事がある。応募した人の長所を考慮し生かしながら、配属部門を決めることができ、それぞれが自分にあった業務に取り組むことができる。 また、中規模のスーパーは組織として小回りが利き、細かい業務がマニュアル化されていないことがむしろプラスとなり、現場が柔軟に対応し、多種多様な発想や意見が出しやすい環境となっている。 ●現場がチャレンジできる環境を整える ~社内における構造改革~ フューチャーグループとなってから進めた代表的な「構造改革」の一つに、「すべての従業員にチャレンジできるような環境を整える」がある。 この結果、現在はどの店舗においても上司、部下、正社員、パート関係なく、ワイワイガヤガヤとみんなで意見を出し、そして会社として売上と利益を上げていこうという環境作りに移行し、実践できるようになっている。 現場のことはその現場に任せ、各店長→チーフ→従業員の流れを作りあげ、何事にも誰でもチャレンジできる環境を整えている。また、そのチャレンジする姿勢を評価することにも積極的だ。 本松さんがある年の年賀の挨拶として従業員全員に送ったキャッチフレーズがここにある。  |

会社名の「うおえい」をもじったこのキャッチフレーズからも、本松さんをはじめとする会社全体の熱い想いが伝わってくる。

以上のような社風が基盤となり、障害者を雇用する上においても、「従業員として前向きな意欲をもって、どのように働いてもらうか」という視点が雇用に活かされている。

2. 障害者雇用の経緯

(1)障害者雇用に取り組む姿勢

日頃から、「地域のお客様に愛される」をモットーとし、プライベートブランドの牛乳パッケージデザインを地元の小学生から募り採用したり、ある店舗では共働きの家庭のために学童保育施設を併設する等に取り組んできた。その一環として、「お客様」でもある障害者の雇用も積極的に進め、そして、このような取組みを通じて、会社の姿勢をお客様に伝えていくことが、信頼と安心の提供にも繋がるのではないかと考えた。

また、直接的な雇用だけでなく、福祉施設で作られた商品の販売に向けて施設と調整を図っているほか、インストアベーカリーがある店舗での福祉施設との連携も含め、間接的な障害者支援に繋がる施策についても取り組み始めている。

(2)課題の解決が雇用促進につながる

従業員が買い物をするということは、従業員の給料が会社の売上になるということである。地域の会社が地域の人々からお金をもらい、そのお金から地域の人々に給料を支払い、その給料からまた地域の会社にお金を払う。日々の生活に必要な「食」を扱う食品スーパーであればなおさら、この輪をどう広げていくのかは重要な課題になる。

他方、障害者を取り巻く環境にも課題がある。それは自らの手で給料を稼ぎ、自分でお金を使うような輪が出来ていない点だ。これはもちろん障害者自身というよりも社会全体の問題なのかもしれないが、福祉施設や非営利法人等だけではなく、生産性や利益を求める営利企業においても、給料を稼ぐ=働くという輪が求められる。

ここに、当社と障害者の課題が一致する。当社は生活に必須である「食」を中心とした輪の中に地域の人々を巻き込みたい。何より「食」は老若男女、もちろん障害のあるなしに関係なく必要なモノである。そして障害者はその輪の中で、自らが働き稼ぐ喜びとお金を使う喜びを得ることができる。

それぞれの課題の一致が、当社の障害者雇用の促進に繋がったといえる。

(3)障害者雇用のきっかけと実績について

| ① | 身体障害者の雇用がきっかけ 初めての障害者雇用は、平成5年に採用した身体障害者の女性であった。その後、平成10年に身体障害者の女性を採用。また、鮮魚サブチーフだった従業員が中途障害で重度身体障害者となったが、仕事に大きな支障はないことから勤務は継続し、その業務成果を反映して現在はチーフにまで昇格している。 |

| ② | 精神障害者の雇用について 精神障害者を雇用する段階で既に法定雇用率は満たしていたが、「地元に密着した取組を」という前向きな思いから、就労移行支援事業を行っているサービス事業所から精神障害者を1名紹介してもらい、平成22年4月より、以上の2つの制度を利用した上で、正式に常用雇用として採用した。

色々な特性を持つ人々を従業員として採用してきた会社にとって、障害者の受け入れには大きな不安や心配はなかった。逆に「きちんと挨拶ができる」「作業が丁寧」といった改めて気づかされることも数多く、またその「働きたい」という強い意欲を身近で感じることで、従業員一同が見習わなければと思ったそうだ。 |

| ③ | 障害者を受け入れる体制づくり 障害者を受け入れるにあたり、一緒に働く従業員の理解と協力が欠かせないと考え、会社全体で「障害者雇用」を推進していくことを周知した。 職場内で孤立しないよう、

|

3. 取り組みの内容

障害のあるなしに関係なく、その人にあった仕事を見つけ適材適所に配置し、周りが本人の状態を常に見守るなどの職場環境を作ることが、障害者雇用のみならず従業員全般の定着と継続につながっている。担当業務をはじめとする職場環境の構築については、前述のとおり、経営陣や管理部門がこと細かに支持するのではなく、現場各店舗の状況に合わせた判断に任せている点が、柔軟かつ適時な対応をとれている一因となっている。

(1)障害者の就労条件について

他のパート社員と同じ就労条件である。障害の有無によって就労条件を変えるのではなく、仕事への意欲や業務内容に応じて就労条件を設定している点では、他の従業員と同様である。

| 勤務日 | 勤務時間 | 給与 | 福利厚生 |

| 週5日 | 9:00-13:00 | 時給制 | 他従業員と同様 |

(2)仕事内容について

| ① | 担当業務の決定 精神障害者雇用第1号店の金巻店では、比較的簡単な作業が多い青果部門に配属することになった。その主な仕事内容は以下のようなものである。

|

| ② | 担当業務の拡大 当初は袋詰め等の店内バックルームでの業務がメインであった。本人の希望は、他人との接触が少なく、どちらかというと単純作業である袋詰めなどの作業の方がやりやすかったようだが、期間を経るにつれて周りの従業員とのコミュニケーションもとれるようになり、その効果か、一般のお客様に対する萎縮のようなものも軽減していった。 レジ業務のような接客は難しいが、試食用商品の準備については、売場に当該試食商品を運び出すことも出来るようになってきている。当然、売場に出るということは、一般のお客様からも声を掛けられる可能性が高いが、周囲のサポートと、何より本人の希望と意志とでそれらを克服し、担当業務の拡大を図ることが出来た。同時に、本人の意識の向上という大きな収穫もあった。 |

(3)その後の展開

障害者雇用第1号店での成果と経験を受け、他店でも同様に青果部門を中心とした受け入れ活動を続けたが、単なる同じ業務での横展開に留めずに、店舗の状況によっては青果部門以外での受け入れも進んでいる。

これは障害者雇用の経験を積み重ねる中で、各部門業務で共通化している障害者への適性業務の見極めが進んだことが、大きな要因の1つである。現在では、バックルーム作業への従事が基本ではあるが、青果や一般食品のような袋詰めや商品陳列などのどちらかというと単純な作業だけでなく、精肉加工センターのような、やや技術度や経験も求められる業務での雇用も検討を進めているところである。

4. 取組みの効果、今後の展望と取り組み

(1)取り組みの効果

| ① | 業務配置と会社全体への効果 3か月後には青果部門のほぼすべての仕事が出来るようになった。スピードは決して早くはないが、仕事ぶりは非常にまじめで丁寧であり、周りからも高く評価されている。 そして、一生懸命に仕事に取り組む姿勢が、他の従業員に仕事の大切さや仕事が出来ることへの感謝の気持ちを取り戻させ、全従業員へのプラスの効果として表れている。 |

| ② | 「全員で取り組む」~構造改革による効果~ 採用前に本人が通っていた施設等の職員とは、定期的に連絡を取るなどしているが、「何事にも経営陣と従業員全員で取り組む」という姿勢が、障害者雇用での苦労や大きなトラブルがないという「効果」に結びついている。 また、この効果が1年間で各店舗での障害者雇用の実現に繋がったと言える。 |

(2)今後の展望と取り組み

| ① | 本松さん(取材当時社長)と田中さん(人事担当者)より 従業員の声を聴き、様々なお客様を従業員として受け入れることができる会社として、さらに成長するために、誰もが働きやすい環境づくりにもっと力を入れたい。 これらを実現するために

そして、障害者雇用をはじめとする「チャレンジする気持ち」を会社全体・従業員全員が持つことによって、日々の躍進・変化を成し遂げて、いつまでも「地域のお客様から愛される」店づくりを今後の会社の目標としたい。 |

| ② | 筆者より 魚栄商店では、すべてにおいて「顧客は誰か」を出発点としている。誰もが笑顔になれるよう、会社として様々な取り組みや努力を行っていると実感した。 障害者を雇用することで、誰もが働きやすい、買物がしやすい環境を作り出すことができ、それが結果として、会社全体の環境に優しさをもたらしているのではないかと思う。 取材中、田中さんが「まだまだ至らない部分が多いが、障害者雇用にもっともっと積極的に挑戦していきたい。」と話された横で、本松さんが笑顔で応援していた姿がとても印象に残った。これからも、“お客様”が「輝く職場」であり続けて欲しい。 |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。