障害者個々人の育成と、そのバックアップ

- 事業所名

- 社会福祉法人海望福祉会

- 所在地

- 富山県魚津市

- 事業内容

- 介護福祉事業

- 従業員数

- 145名

- うち障害者数

- 5名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 4 清掃、シーツ交換、食事の介助等 精神障害 1 清掃、洗濯、食事の介助等 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

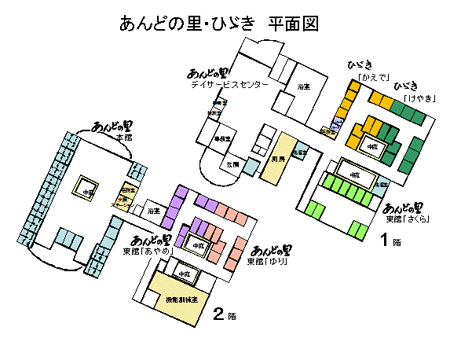

当法人が営む特別養護老人ホーム「あんどの里」や障害者支援施設(兼ショートステイ)「ひゞき」は、富山湾に面して遠く能登半島を一望でき、広大な立山連峰を背景とした大パノラマの中にある。

社会福祉事業として、高齢者向けの「あんどの里」において、特別養護老人ホーム・老人デイサービス・老人短期入所・老人居宅介護(訪問介護)・小規模多機能型居宅介護などの事業を実施しており、併設された障害者向けの「ひゞき」では・障害者支援施設(生活介護、施設入所支援)・障害福祉サービス(短期入所、共同生活介護、共同生活援助)を実施している。

その他、介護あんしんアパート等の公益事業のみならず、収益事業として、高齢者専用賃貸住宅を営んでいる。

平成13年8月に設立して以来、ご利用者様主義 と「ありがとう と ほほえみ」を基本理念として地域に密着した高齢者や障害者のための介護福祉事業を展開してきている。

(2)障害者雇用の経緯

法人設立以来、障害者雇用は社会福祉法人の社会貢献のひとつであると考えていた。

平成14年に施設を開所。特別養護老人ホーム 定員50名、デイサービス 定員26名でスタートし、当時の職員数は30名だった。

平成18年4月に身体障害者療護施設(定員20名)、それに付随するショートステイ(定員2名)、特別養護老人ホーム(定員30名)を増設し、それに伴い、新たな正職員・パート職員の採用が必要になった。

その採用募集にAさん(身体障害者手帳4級)が応募され、面接を行ったところ、清掃業務や洗濯、食事介助など、法人が求める仕事内容や勤務時間(早朝・夕方遅い時間帯の勤務)について、本人の同意が得られたため、障害・年齢に拘わりなくAさんを雇用することを決定し、平成18年7月から勤務を開始してもらうこととなった。

それが、当法人の障害者雇用のきっかけである。

2. 取り組みの内容

(1)募集・採用について

| Aさん・・ | 平成22年4月退職 |

| Bさん・・ | 平成18年10月に新川障害者就業・生活支援センターの紹介 |

| Cさん・・ | 総合支援学校在学中(平成17年11月~平成18年12月中旬まで)7度の就業体験を行う。その間、達成度により職域を調整しながら、支援学校の先生と施設清掃担当者とが、マンツーマンで指導を行う。 卒業後、平成19年3月からトライアル雇用を経て平成19年6月に採用。 |

| Dさん・・ | 前職工場閉鎖のため、失業給付受給後、障害者就業・生活支援センタ-の紹介で就業体験を行う。(平成22年1月13日~1月31日) 平成22年2月より採用。平成22年11月ヘルパー2級資格取得。 |

| Eさん・・ | 総合支援学校在学中に支援学校教諭と育成担当職員が通常時間と早朝時間の変形時間シフトによる、就業体験の指導を行う。 卒業後、平成22年3月からトライアル雇用を経て平成22年6月採用。 |

| Fさん・・ | 総合支援学校在学中に3度の就業体験を行い、平成22年3月から有償ボランティアとして6ヶ月勤務後、平成22年10月採用。 |

雇用形態としては、障害者はすべて非常勤パートとして雇用している。

(2)障害者の業務・職場配置について

法人の望む人材像として下記について特に留意しながら育成に努めている。

| ① | 指導者の付添いがなくても、ひとりで業務を遂行できること。 (障害者の個性・特性に合わせた職域・業務時間等のコーディネイト・育成指導は法人職員が行う) |

| ② | 職場のニーズに応じた勤務形態を理解し、業務を実行し、継続できること。 |

| ③ | 約束を守れること。 (勤務を休まず・決められた業務を時間がかかっても遂行できること) |

| ④ | 家族が上記のことを理解し、法人と信頼関係を持ち、本人を支援してくれること。 |

【Cさんのケース(23歳、療育手帳B)】

トライアル雇用期間中、担当エリアを「あんどの里」本館とし、業務内容は清掃とした。その間、館内マップや一日の業務スケジュール表を活用して、当施設清掃担当者がマンツーマンで指導にあたった。

トライアル雇用後、週5日(水、日曜休み)で9時~17時半までの勤務とし、東館(さくらユニット食堂フロア、居室、トイレ、ひゞき:食堂フロア、居室、トイレ)デイサービス・エリア(フロア、浴室、テーブル椅子)集会室、廊下、来客用スリッパ拭きの清掃を担当することとした。

Cさん用に作成した1日の業務スケジュール表を活用しながら、適宜、清掃担当職員による実技指導を行いながら、担当職員2名により日常の相談や定期的に業務遂行能力の確認を行った。またこの間、特別支援学校の支援だけではなく、地域障害者職業センターのジョブ・コーチや障害者就業・生活支援センターの就労支援ワーカーによる業務指導もうけた。

Cさんは、指導者の付添いを必要とせず、一人で時間通りに清掃業務を遂行でき、勤務日に休むことも、遅刻・早退もなかった。

しかし、日課として業務日報を提出するという約束が、徐々に守れなくなってきた。(以前は、育成担当者がいる東館事務所のドアノブに、業務日報を引っ掛けて提出していたが、育成担当者が本館事務所に移ったため、同様の方法がとれなくなり、ノックして本館事務所に入り、業務日報を提出する行為にどうしても躊躇してしまう様子であった。)

また、施設に入居しているお客様より「居室をもっときれいに清掃してほしい」という要望も寄せられるようになった。

もともと“四角いところを丸く掃く”という特性があったが、雇用当初、ジョブ・コーチ、施設職員の指導により、一定の水準にまで引き上げられていた。しかし、本来定められていた時間を大幅に短縮して業務を切り上げる様子が目立つようになるなど、一定の業務の精度や仕上がり度合いを保つことが難しくなった。そのため、施設職員がCさんの後追いをして、もう一度清掃を行い、カバーする頻度が増えるようになった。

そこで、地域障害者職業センターのジョブ・コーチに再支援(3ヶ月間)を依頼することとした。

まず、ひとつひとつの業務にどれだけの時間がかかっているか計測し、平均所要時間を算出し、算出した平均タイムをもとに業務の組み直しを行った。

また、ジョブ・コーチ(2名)が業務手順を再チェックし手順の見直しを行い、見直し後の業務スケジュール表により、ジョブ・コーチが実技指導を行った。

再支援(3ヶ月)後のカンファレンス内容。

| 出席者: | 富山障害者職業センター カウンセラーとジョブ・コーチ(2名) 法人の施設長、生活相談員 |

テーマ:Cさんの業務の精度について

「7割の精度で良しとするのか、それとも9~10割の精度を求めるのか」

- 法人としては、「7割の精度で多くの業務量をこなし、後追いで職員が未達成部分をカバーする」よりも、業務のフィールドは狭くても、継続した集中力で「9~10割の精度で行える業務力を身に付けてほしい」と要望した。「その分野は任せて問題ない」という信頼感を施設職員との間に持ちながら就業してもらう方が、お互いに永く良い関係を築くことができるし、また、職員に過度な支援負担を掛けることは、良いチームワークを永く維持することができず、今後の障害者雇用に悪い影響を与えるので、無理のない支援関係を築きたい。

今後の育成について

- 法人としては

1.業務日報の提出について

| → | 作業のスケジュールチェック表により、各部署の担当職員が清掃の仕上がりを確認する。 |

2.清掃を担当する非常勤職員と一緒に清掃する

| → | 清掃担当職員の動きや、現在、手が行き届いていない、細かな部分・すみずみの掃除法を学ぶ。 |

3.面談を定期的に行う。

| (障害者支援施設ひゞき主任、生活相談員,Cさん) |

- ジョブ・コーチとしては

定期訪問と継続指導、そしてCさんの休暇日での面談を行い、現在に至っている。

【Eさんのケース(19歳、療育手帳B)】

平成22年3月からのトライアル雇用期間中は、東館において・清掃・シーツ交換・食事介助・食器洗い・浴室清掃・浴室の床マット清掃の業務を育成担当者がマンツーマンで指導を行い、6月より非常勤パートとして雇用。

勤務時間は① 7:15~13:45 ② 12:45~19:15のツーシフトの対象とした。

はじめの4ヶ月は①の勤務のみであったが、平成22年10月より②の勤務も追加して、現在はシフトにより、①又は②の勤務である。

業務内容は、東館における見守り、配膳、盛り付け、食事水分介助、下げ膳、食器洗い、エプロン洗い、洗濯物たたみ、浴室清掃、フロア清掃、シーツ交換などである。

就労支援としては、卒業後総合支援学校教諭や富山障害者職業センター・ジョブコーチによる業務指導のほか新川障害者就業・生活支援センターの就労支援ワーカーにも協力をしていただいた。また、本人とは育成評価シートにより、10日に1度、育成担当者が面接している。業務の流れを習得し、全ての業務において指導者の付添いがなくても一人で遂行できるよう現在指導している。

入職当初は自転車や徒歩、電車などを利用して自分の力で通勤していたが、最近は家族により送り迎えをしてもらうようになった。加えて月に1~2回、体調不良で休むようになった。また、家族からは、Eさんのシフト勤務についての不安(遅番のあとの早番で体力的に辛いのではないか等)をシフト調整担当者に打ち明けられた。このようなタイミングで家族との面談を行うこととした。

家族、特別支援学校進路指導教諭、施設職員との面談の内容。

| ▼ | 法人からの意見 法人としては、Eさんを社会人のひとりとして育成しようという心づもりでいることを伝え、家族が、どこまでの気持ちをお持ちなのか、伺った。 |

| ▲ | これに対し、お母さんからは、 「本人が、風の強い日に自転車ごと吹き飛ばされそうになったことがあり、それ以来自力での通勤や暗い夜道を怖がるようになり、80歳の祖父に送り迎えをしてもらっている。親としてもついつい任せてしまっている。」とのこと。 |

| ■ | 担当施設職員の意見 心配な気持ちは十分に察せられるが、送り迎えはいつまでも出来るものではないし、続けられなくなった時一番困るのは、本人ではないのか。また、自分の力で通勤するのは、その継続性の維持、社会人としての仕事への責任感や自立性につながるのではないか。もし、本人が「休みたい」と云っても、「行くだけ行ってみたらどう?」など声をかけて送り出してほしい。 |

| ◆ | 特別支援学校進路指導教諭の提言 学校時代の本人の就業体験時のノートを確認したところ、当時の一番の目標は「自分で通勤してみる」であった。 可愛いという親心がかえって自立を遠ざけていないか。自立へ踏み出す後押しとして、力強い言葉がけを家族にしていただきたい。 |

| ■ | 担当施設職員より Eさんの仕事のフィールドが広がり、彼も現場の戦力の一人としてスタッフから必要とされている。彼が業務をしっかりと行えることで、他の職員が安心して自分の職務に取り組める。(→Eさんに突然休まれると、現場が困るくらいに彼の働きをみんなが頼りにしている。) 可愛いからこそ、厳しくとも温かい支援をお願いしたい。 |

| ▲ | お母さんから 本人が、職場から必要とされているなんて信じられないくらいです。 |

3. 取り組みの効果

Cさんは、業務精度の向上を図ることで、利用者の皆様や職場の同僚からの励ましの言葉をいただくことにより、「ありがとう」の感謝を素直に受け取れるようになった。それが、働く意欲やモチベーション・アップになっている。

Eさんは、備品補充、配膳車運搬、入浴準備・片付け、居室清掃、ごみ出し等の職域も広がり、職場ではなくてはならない戦力として成長している。

入所しているお客様は、Eさんを「あんちゃん、あんちゃん」と愛称で呼び、若くて素直な人柄のEさんになら何でも気兼ねなくお願いできるようで、時には「あんちゃん、トイレの戸開けて」など、その場にスタッフがいても、Eさんに声をかけてお願いすれことがあるほどである。

Eさんは、周りの人に毎日「おはようございます」「今日は天気がいいですね」などと積極的に話しかけ、Eさんがいるだけでやわらかい雰囲気が生まれる。今や入所しているお客様にとっても、職員にとっても“いやし”の存在になっている。

そして何よりも、法人が思いをひとつにして障害者雇用に取り組んだことにより、職員の意識が変わった。

これまで、教育を受ける側だったスタッフが、育成する側の立場に立ったとき、どうしたら順調に育成が進められるか、どうしたらEさんの仕事の精度を上げられるかを、自分たちで考え、工夫して様々なツールを作った。それは、育成担当スタッフ自身の場面であり、職員の新たな一面を発掘する場面でもあった。

4. 今後の展望と課題

障害者は、介護福祉の職場において、おおいに戦力となりうる。

人材育成には時間がかかるが、次世代の有望な戦力であり、長期雇用も期待できるため、育成実績ができれば、長期安定的なエキスパートとしての人材確保に繋がっていくことを、職員全体に伝え理解を得て、職場全体が一丸となって育成していく土壌をつくること。

そして、人材育成を成功させるには、以下のことが大切と考える。

| ○ | 全職員が愛情を持って育てるという意識を持つこと、そして成長した姿に接しその喜びと感謝の心を持てること。 |

| ○ | 互いに理解し合える関係を持つこと。 |

| ○ | 職場の職員全員が継続して育成してゆこうという力(意思)を持つこと。 |

| ○ | 三者間(本人・家族・福祉会)での信頼関係を持つこと。 |

それには、

| ① | 一人ひとりの特性や資質と業務内容がマッチするかを所属長が日頃から留意し、職場から必要とされる人材となってきているか見極め、業務を組み立てること。 |

| ② | 個別の育成計画を立て、面接の頻度や次の段階に進むタイミングなどを図り、一人ひとりに合わせて(育成を)進めること。 |

| ③ | 個別の育成評価シートを活用し、職員が情報を共有した上で統一した指導方法と愛情をもって育成にあたること。 |

| ④ | 本人の自立に向けて、家族と協働すること。 |

| ⑤ | 現場で指導する職員の意識付けを行うこと。 |

当法人の望む資質を備えた人材を採用し、育成する事によって社会福祉に寄与することを今後の課題にしたい。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。