職員の8割が専門職。医療機関での障害者雇用について

- 事業所名

- 社会医療法人厚生会 木沢記念病院

- 所在地

- 岐阜県美濃加茂市

- 事業内容

- 医療

- 従業員数

- 886名

- うち障害者数

- 10名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 3 看護業務、事務業務 内部障害 3 看護補助業務 知的障害 2 リネン業務 精神障害 2 看護補助業務、リネン業務 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の背景と経緯

(1)事業所の概要

1952年の病院開設以来、民間病院でありながら地域の中核病院としての役割を担っている。がん治療に早くから取り組んできた当院では、岐阜県で最初に「PET」を導入したほか、放射線治療機器「トモセラピー」での治療にも取り組み、地域がん診療連携拠点病院に指定されている。その他にも内視鏡下手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」や「320列CT」など高度な医療機器を完備している。

法人の基本理念を「病める人の立場に立った医療、地域から求められる新しい医療サービスの提供」とし、当院を利用する人々が医療サービスに満足していただけるようにとの願いを込めて、職員全員が絶えず自己研磨に心がけ、医療人としての志を高く持つという認識のもと定めている。

また、2010年4月より、指定管理者として多治見市民病院の運営を開始し、地域医療・地域社会に貢献できるよう努めている。

(2)障害者雇用の背景と経緯

当院の障害者雇用への取り組みは、平成17年に障害者雇入れ計画作成命令を受けたにも関わらず、以下の理由等により、その後2年間は採用計画がうまく進まなかった経緯がある。

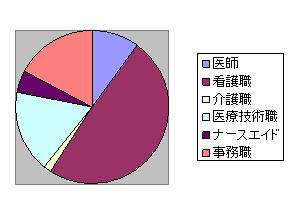

| ① | 当時は、医療機関は専門職の集団で8割が国家資格を有しており(図1)、障害者の有資格者が少なかったこと |

| ② | 軽作業の業務(清掃・給食・警備等)は外部委託していたこと |

| ③ | 医療機関の主な業務である人命に関わる業務は障害者には、困難と推量されたこと |

| ④ | 最新の医療機器の購入や医療制度改革により経営状態が悪化しており、財政の余裕もなく、余剰人員の雇入れは困難であったこと |

しかしながら、計画を満たせなかった場合は、事業所名が公表されることや、コンプライアンスの観点、法人理念とは異なった行為となってしまうため、何とか雇入れを進めるよう前向きになれたのは、採用計画終了まであと半年の頃であった。

平成19年7月にハローワークを通じ、地域障害者職業センターのサポートを受け、雇入れを行う職域の検討を行った。検討の際には、地域障害者職業センターのカウンセラー、人事担当者、病院組織内で最も人数の多い看護部(看護職・介護職・ナースエイド等が所属)の部長の3名で行い、専門職での採用はとても難しいため、病院業務の中で国家資格が必要ない業務をいろいろと検討し、職場の見学を行い、障害者の雇入れに繋がりそうな職域をナースエイド(看護補助)・リネン業務に絞り込むこととした。

また、採用者の選考にあたっては、ハローワークの障害者雇入れ担当者に協力いただき、障害者専用求人を依頼し、登録者の中から当院の業務に適性のある人を紹介いただいた。その後、本人及び家族と一緒に面談を行い、病院の行って欲しい仕事内容を説明し、本人のできる仕事や通勤経路等を確認したが、何よりも本人から仕事をしたいという意欲を感じ取ることが出来るのかを重視した。

その結果、2名を3ヶ月間のトライアル雇用を経て採用に繋げることが出来、不足人員も0となり法定雇用率を遵守できた。

障害者を雇入れる前は、現場からも「障害者の人にこんな仕事が出来るの?」という心配する声を聴いていたが、実際、我慢強くコツコツと一生懸命仕事をする姿を目の当たりにすると、そのような心配をする声は小さくなってきた。

その後は、先に雇入れをした2名の仕事に対する姿勢や業務の質が病院内で認められたことにより、障害者の雇入れが進むようになり、現在ではリネン業務だけに留まらず、身体・精神・知的の障害者10名が病院で活躍している。

職場の中から、この業務は障害を持つ人でも出来るのではないか、この業務を少し変更すれば、障害を持つ人にも可能な仕事になるのではないかという提案の声が出てくるようになった。

2. 具体的な業務内容

現在は、院内のさまざまな業務で障害者に活躍して貰っている。その中のいくつかを紹介する。なお、ここで紹介させていただく業務、ナースエイド(看護補助)は、国家資格の有無に関わらず行える業務である。

患者と直接接する業務でなくとも、院内にはさまざまな業務があり、その業務は、患者への安心・安全な医療の提供、地域医療への貢献に繋がっている。

【ナースエイド・リネン業務 ①】

障害者職業センターと検討を行い職域開発した業務である。仕事の流れはタオルやシーツ類を洗濯し、脱水して折畳み、ストックヤードへ保管する単純作業である(図2・3・4)。折り畳んだタオル類を病棟等で使用する際は、看護職が必要な枚数を見極めて使用するため、まとめた枚数が若干前後しても患者には迷惑が掛からないこと等(図5)に着目した。業務に慣れるに伴い、病棟等からのタオル類の回収も行っている。

【事務・レントゲンフィルム整理】

病院の中では、日々多くのレントゲン検査がされ、医師が患者への説明等を行った後、そのフィルムは保管庫に集まってくる(図6)。そんなレントゲンフィルムをパソコンを使用して患者の氏名・ID番号等を確認し(図7)、患者ごとに1つの袋にまとめて保管庫へ整理する業務を行っている(図8)。フィルムが何枚も重なると、とても重くなり、体力が必要となるが、忍耐強く業務を行っている。

数年前より電子化が進み、多くの画像はモニターで確認できるため、出力されるフィルムの枚数も少なくなってきた。現在は、その空いた時間を利用して、外来や病棟の各部署から要望されるカルテ類の出庫業務にも対応している(図9)。

【ナースエイド・医療機器の洗浄業務】

当院の内視鏡検査室では、主に午前に上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)、午後からは下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)を行っており、年間で5,000件以上の検査が行われている。

以前は、検査に使用する内視鏡は、とても高額なこともあり、機器の整備・メンテナンス、洗浄等は国家資格を持つ臨床工学技士(メディカル・エンジニア)が行っていたが、最も時間を費やす洗浄業務は決められた手順を順守すれば、特に国家資格の必要はないため、業務を見直し、洗浄業務をナースエイド業務と改めた(図10・11)。

これにより、ほぼ終日、内視鏡検査室での業務に携わっていた臨床工学技士を、専門性の高い手術室での業務に充てることが可能となり、医療の安全や質の向上に繋がった。

【ナースエイド・リネン業務 ②】

この業務は障害者職業センターの実習生を受入れる際、職場の提案がきっかけとなった。

毎日、病棟では患者の清拭(身体を拭く)の為、多くのおしぼりを利用しており、ナースエイドが空いた時間を見付け、タオルを巻き、タオル蒸し器に入れる作業を行っていた。しかし、新しく入院する患者や退院患者が多い時等は、業務が多忙となり、なかなか空いた時間を見付けることが出来ず、短時間で行うとおしぼりの巻き方も雑となっていた。

そんな状況を知っていた師長からの提案で、各病棟でのおしぼりの数は、それ程多くはないが、全ての病棟のおしぼりを集めると結構な数となり、仕事になるのではないかという提案があり、障害者職業センターの実習生を受入れる際の業務として行ってみた。

事前にカウンセラーから実習生のアピールポイントは「①一つ一つ丁寧に作業が行えます。ただし、丁寧なため多少スピードは遅いです。(コツが掴めるとスピードアップは見込めます)②忍耐力があります。」等聞いていた(図12)。

実習を始めると正に事前に聞いていた通り、丁寧な仕事振りで最初はスピードが遅かったが、忍耐強く業務を行い、作業に慣れるに従いスピードもかなり上がってきた。

病棟からの評判もとても良く、実習生が休みの際、他のスタッフが代わって作業を行うと「今日のおしぼりは巻きが甘い」等と指摘される程(図13)、作業に対する適性も高かった。

その後、本人の希望もあり、職場実習の後、当院への就職に繋がった。

3. 今後の障害者雇用について

以前は、医療機関は専門職が8割を占め、障害者の専門職は少ないということもあり、なかなか雇入れが進まなかったが、ハローワーク、地域障害者職業センター、地域生活支援センター等のサポートを受け、職域や業務の見直しを行い障害者雇用に繋げることが出来た。

現在、仕事をしている障害者の多くは、ハローワークの行う地域の障害者合同面接会に参加し、その際に面談した人である。

医療専門職で障害を持った人はほとんどいないため、求人票には、資格の必要がない複数の業務(リネン業務・医療機器の洗浄業務、病棟の補助的な看護補助業務など)を案内していることから、多くの応募者があるが、面談の中で重視しているのは、職場での協調性や仕事に対する意欲である。これは、障害の有無にかかわらず、専門職もそうでない職種も、どんな人を採用する際にも当院では大切にしている。

今後も、地域の障害者合同面接会等へ参加し、専門職に限らず、障害を持った人にもできる仕事を病院内で検討しながら、障害者の雇入れに繋げて行きたい。

ここに紹介した事例は成功例ばかりだが、残念ながら、就労に繋がらなかったケースも経験している。どの障害を持った人も、その人なりに一生懸命仕事をしたが、本人の希望と当院の求めるものが上手くマッチしなかった結果である。だが、今まで他の職場で、なかなか上手く折り合えず、長く就労出来なかった人が、当院で一生懸命仕事をし、それが多くの職員に認められ、地域医療への貢献に繋がり、賃金を得て障害を持った人の生計が成り立ち、家族が喜び、本人の生きがいとなっていく姿を見ていると、雇入れをする上で、障害の有無は関係ないのではないかと当院では考えている。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。