2人の成長プロセス“ネガティブからポジティブへ”そこから生まれた2人の共同作業(コラボレーション)

- 事業所名

- 道の駅本庄企業組合

- 所在地

- 島根県松江市

- 事業内容

- 地元でとれた特産品市場や喫茶コーナー、休憩所を有する道の駅

- 従業員数

- 14名

- うち障害者数

- 2名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 1 清掃、店舗業務補助および事務補助 精神障害 1 店舗業務補助、事務補助および清掃 - 目次

1. 事業所の概要

島根県松江市から国道431号線を美保関方面へ行く本庄バイパス沿いに当組合は立地する。前面総ガラス張りの「情報室」や展望緑地からは、中海・国立公園大山・牡丹で有名な大根島(八束町)が見える。

地元の農水産物を販売する産直市があり、お客様や生産者同士、また地域の方々の交流の場となってきており、地域の活性化に一役かっている。

地域との連携事業として、「情報室」を学習成果の発表の場としても活用している。

当組合の基本方針

- ○ 組合員相互のコミュニケーションを深めながら組合運営の健全化と組合基盤の確立

- ○ 産直市では、多品目野菜栽培、安心・安全な農産物の栽培、あわせて地産地消の推進

- ○ さまざまなイベント等を企画し、道の駅の利用促進

- ○ 事業運営の透明化と情報の提供で、好印象・好感を与える道の駅の運営

平成23年度の目標

- ○ 経済の低迷や生産者が高齢化していく中、まずは現状を維持する。

- ○ 地域の活性化を目的としている中で、人と人が出会い情報交換の場として賑わうよう

毎月1回地域の風習に関連したイベントを開催 - ○ お客様に満足していただけるよう接遇研修や経営について勉強会を計画的に実施

- ○ 産直部の充実を図り、柿部会や山野草部会、新たに栽培グループによる講習会等を計画

- 道の駅本庄の特色ある特産品の掘り起こしと豊富な品揃え

- 店舗スペースの有効活用に向け売場の改善

- ○ 幅広い層への情報提供を行うためにパンフレット・リーフレットの発行

今後に向けて

- * 当組合の特徴は、役員全員が生産者である。役員が自ら生産をすることで、経営のみでなく組合員の協力体制も強くしていく。

- * 道の駅を通して、人と人が出会い集う場となっている。今後とも人の輪・人の繋がりを大切にしていく。

- * 産直市としては、自分の商品にプライドと責任を持ち出荷する。

- * 学校・福祉施設等含め地元の活性化に向け協力していきたい。

- * 今後、地元産品を活用した加工場を作り、雇用の場も拡大していきたい。

情報を収集・活用する

(多くの理解者を得る)

2. Aさん・Bさんの成長プロセス

(1)Aさん(知的障害)の成長プロセス

Aさんは平成21年1月7日に入社し、現在、清掃・店舗業務補助を主な業務とし、日々当組合に貢献している。

実は、最終的に当組合に就職するまで、Aさんは途中解雇等も経験し、とても挫折していた時期があった。

その後、自分の将来、家族のこと等を真剣に考える機会があり、その思い悩み辛い時期に「自分自身が何とかしなければ…」という自立心が働き、行政機関等のアドバイス等もあり、本人の意思でハローワークなど行政機関に出向き、就職に向けて取り組むようになった。

そして、島根県立松江高等技術校の訓練生のとき、ハローワークなど行政機関等のアドバイス等もあり、障害者委託訓練クリーンスタッフ養成科を受けることとなった。以下障害者委託訓練の内容をまとめてみた。

| 名称 | 障害者委託訓練 クリーンスタッフ養成科 |

| 場所 | 道の駅本庄企業組合 |

| 期間 | 平成20年7月1日から9月30日まで |

| 時間 | 月曜日から金曜日まで、1日4時間の訓練時間(土、日、祝日は休み) *委託訓練期間・時間の管理については技術校と同じカリキュラム |

| 目的 |

|

| 習得のポイント | 清掃のノウハウ、基本的な労働習慣(たとえば朝時間通り起きて定時に出社など)、コミュニケーション能力 |

| 内容 | トイレ、情報室、駐車場周辺の清掃 |

委託訓練の際、店長はAさんにとって今までに経験のない作業であるため、指導するために清掃の手順・メニュー作成および全体的なマンツーマンのOJTを行い、同時にその過程でAさんの状況・行動を精査することとなった。

そのなかで、①項目どおりできない、②終わったものを保存しており整理ができていない、③仕事の習慣として「職場でのあいさつ」「同僚とのあいさつ」において人に聞こえるような挨拶ができていない、ということがわかった。

特に、③の聞こえるような挨拶においては、Aさん自身は相手に伝わっていると思っていたが、本人の挨拶が相手に伝わらず、気づかない状況となり、結果としてAさんが挨拶をしても相手が反応しないため、「自分は気に入られていない」という「ネガティブな感情」に陥り、以後同じ相手に挨拶をしなくなるという「コミュニケーションにおいて“誤解”が生んだ最悪のケース」になっていることがわかった。

そこで、事後の対策として「声を大きく」して自分が行おうとしていることを相手に伝える訓練を特に注意して常時身につけるまで行っていった。

その過程で、声を大きくして話すことができるようになり、相手が挨拶を返してくれるようになった。そこで、きちんと大きな声で話せば、相手が振り向いて対応してくれるということにAさんは気づき、「今までは、自分の声が小さいため相手が気づかなかった」ということを理解したことで納得でき、同時に「ポジティブな感情」で接することができるようになっていった。

そして、今では、自発的にお客様に挨拶ができるようになってきている。これも自らの経験の過程で、誤解が解消でき、大きな声で伝えれば、相手もきちんと反応してくれるということを自らの行為で学習できたことが、本人の大きな資産となったといえる。余談であるが、Aさんは今でも話し下手だと思っている。

委託訓練期間中、自宅のある市内から、バス(1回乗換あり)で当組合まで通う日々が続いたが、無遅刻無欠勤で全期間を全うし、とても真面目で、前向きな姿勢が評価された。実は、この委託訓練の期間は、Aさんが自分自身に自信を持てるようになっていったとても貴重な「時」でもある。また、周りのアドバイス等により、訓練のないときに自分でスケジュールを管理して病院に行ったりもしていた。まさに、自立するきっかけとなった「時」でもあるのだ。

ここで、店長に、Aさんを評価する点を聞いてみた。

今は、自分で「自立」し、自分の給料で生活を行っており、大事なことは、その「道」を自分で切り開いたこと。

Aさんには悩みがあった。自分の将来のこと、家族のこと、人との接し方等である。特に、口下手を自称している本人は、コミュニケーションがうまくいかないことから説明が不十分なため、過去において人に説明すること・働くことに自信が持てないでいた。

ところが、当組合での委託訓練・当組合への就職という過程を経て成長していく中で、自然にAさん自身が「今までの相手とのコミュニケーションでの「誤解」が、自分自身の自主的な職業経験で理解できたこと」、「勇気」、「積極性」、「自信」、「仲間を信じること」等を身に付けていっている。

…【必要条件】

同時に、ハローワーク・市担当・松江障害者就業・生活支援センター ぷらす・当組合等のその都度必要性のあることに対して面談の場を持ってもらえる相談相手が複数出来たことの安心感を得ることができた。(それまでは、相談相手がいなかったが、行政機関等・当組合といった信頼できる複数の相談相手ができたことは、Aさんにとってとても大きな「強み」となった。)

…【十分条件】

そして、大きな変化は「自立」においても作用することとなる。

当初は、「自立」に対して断固として受けつけなかった本人の姿勢も、徐々に変化していき、また、行政機関等による図表を含む資料を使った、わかりやすく・丁寧な説明等が徐々に受け入れられるようになり、最終的に、「自分で生活をしていく」という意思決定を本人自身で決定したことは感極まることであったと店長は振り返る。

そのなかで、

1)「限られた収入」から「計画的に出勤日数を増やせば、自分が自由にできるお金が今以上にできる。」への考え方への転換。

2)信頼できる当組合・職場同僚・複数の相談相手が本人の安心感を形成していること。(その安心感の証として、Aさんが休日にも関わらず自動車を運転して職場に来たことがあり、職員全員が驚愕した。今でも、この日が一つのターニングポイントであったと店長は振り返る。)が重要なポイントであると店長は振り返る。

現在、Aさんは、自分でアパートを借り、自主管理を行い、日々業務に励んでいる。

(2)Bさん(精神障害)の成長プロセス

Bさんは平成22年4月1日に入社し、現在、店舗業務補助・事務補助を主な業務とし、日々当組合に貢献している。

Bさんは、松江圏域障害者支援ネットワークの一環として、ハローワーク、松江障害者就業・生活支援センター ぷらす、精神保健福祉士等の支援を得て、障害者インターンシップを当組合で行った。平成20年11月12日から12月27日の間の10日間を予定とし、おおむね週2~3日、AM10:00からPM2:00まで(うち30分の休憩)の内容である。

店長がBさんから受けた第一印象は、今までの職場では怒られることが多く、ネガティブな状況で働いたのではということであった。そして、Bさんの状況を精査した際、精神的な弱さが仕事に出てくるかどうかが大きなポイントとなり、同時に改善のポイントの骨子もここにあると感じ取れた。

そこで、店長が取り入れた方法は、以上①~③のとおりである。

- ① まず、本人にできるような内容の仕事を与え、同時に安心感を持って働いてもらえることを第一に心掛けた。そして徐々にステップアップできるようにした。

- ② ①に大事な関連する仕事を入れる。

*ここでは、当時店長もレジの仕事に入っていたため、あえてお金にまつわる生産者計算書をセッティングする仕事をBさんにあてた。 - ③ ②のなかで、Bさんの職業レベルは高いので、本人に仕事を模索させることを狙いとした。それにより本人にできることを探して行くこととなった。

この①から③までの過程を、あえて“ポジティブ・自信への挑戦プロセス”と名付けるならば、動機付けとしては、おおむね成功したといえる。

このことは、インターンシップ期間のある日のBさんの感想が物語っている。

- ○ きょうは、とても責任のある仕事だったのですが、間違えることなく仕事ができてよかったです。

- ○ 午後からいそがしくなって、何か手伝えることがないかと思いました。

*このとき他の職員の心配までしてくれ、自主的にコーヒーの片付けをしてくれた。

そして、インターンシップ最後の日のBさんの感想として

- ○ 楽しく仕事ができて、本当によかったです。

インターンシップの期間中、Bさんの指導で、店長が「目標」としたことは「色々な仕事があるなかで、色々試してみる。現場というステージを使って挑戦することで、本人の自信に繋がる。そして、覚えたことがゴールではなく、次へ進むステップに繋がるのでは…。」である。そして、この目標がBさんの職業設計を構築する道しるべになろうとしていた。

その後、平成21年1月より3月まで当組合の諸般の都合により間が開いたが、その間、気持ちを維持し、かつモチベーションアップのために無償ボランティアとして、Bさんの意思で自由に当組合に出入りした。この期間の途中、平成21年2月10日から3月末まで実習計画書を作成し、①前向きに次につながる仕事がしたい、②体調を整えて休まず仕事をする、という2つの目標を掲げて頑張った。その際、松江障害者就業生活支援センター ぷらすに大変お世話になった。

そして、平成21年4月1日より平成22年3月31日までの1年間の精神障害者ステップアップ雇用に至ることとなった。

このステージでは、本人の「自信」、「コミュニケーション」、「職務充実への挑戦」、「満足度の向上」にポイントを置いた。

特に、インターンシップの際取り組んだ生産者計算書のセッティング業務については、ここを職務充実の一つにしてもらうため配慮していった。

最初は戸惑い等もあったが、既に入社しているAさんの仕事ぶりをみて、「自分も負けられない」というプラスの意味でのライバル的感情も芽生え、徐々に熱中していくこととなる。

そこでは、コピー機の各々の縮小・拡大、変倍等の技術を身につけた。例えば、B4用紙に必要な情報をすべてきちんと読みやすく入れ込む技術(各々用紙の大きさの規格が違う5種類ぐらいの情報をB4用紙1枚にまとめるというイメージの作業)が必要であり、これを各生産者に渡すこととなるため、当然間違えられない。また、きちんと出来上がったときの喜びは格別であり、また、業務上生産者と接点ができることで、知らず知らずのうちにコミュニケーションも生まれていき、Bさんの「自信」「満足度」を上げる要因の一つとなっていった。現在、Bさんしかできないコア業務として、ポジショニングを獲得している。このようにして、いろいろな業務をステップアップしていくなかで1年間は過ぎていき、平成22年4月1日より、正式に採用されることとなった。

ここで、店長に、Bさんを評価する点を聞いてみた。

Bさんに任されている2つの大きな業務(焼餅製作業務と生産者計算書セッティング業務)において、自分が休んだら組合に迷惑をかけるという責任感がでてきたことや、任されていた業務について、他の職員に教えることができるようになったことである。ここは店長も他の職員に「わからないことは、Bさんに聞いて下さい。」と徹底している。また、結果的にその2つの業務が、自分にできる仕事があるという自信をつけさせ、働きに行こうという動機付けになったことと同時に、ポジティブさを身につけていったことの大きく3つのことがあげられる。

特に、以前は毎月2~3日は休んでいたが、今ではネガティブからポジティブへの思考の転換等により、通常時休む頻度が減った。ただし、疲れ等の理由から、5月の連休後や年末等の繁忙期後に休みが集中することがわかったので、当組合の責任としてその対策を練っていかねばならないが、繁忙期を外れていることもあり、そこまで深刻な問題ではない。

3. AさんとBさんの業務で、店長が同僚職員等に対して理解を求めること

AさんとBさんの業務において、大切なポイントがある。それは各職員に「両者の業務内容は均衡している。」という説明義務である。

このことは、日々の両者の仕事量にバラつきが出るような時に、他の職員から職場不満が出ないために事前に理解してもらう必要性があった。

たとえば、Aさんの清掃とBさんの事務の仕事量が均一にならない時、Aさんに事務の補助を入れたり、Bさんに清掃の補助を入れたりして均衡を図り、「皆、均衡した業務をおこなっているのですよ」という説明を心掛けていった。

この効果として、AさんとBさんのスムーズな業務調整も可能になり、今日に至る。

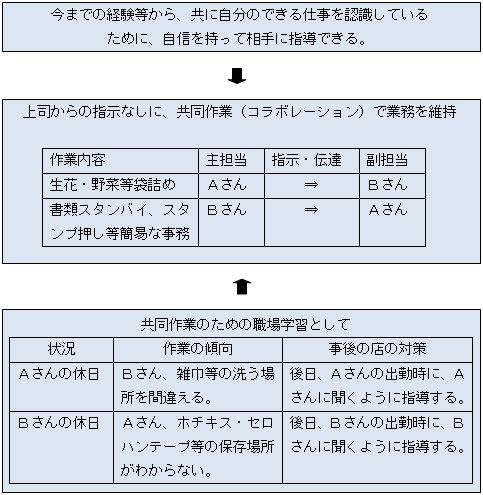

4. そして、生まれたAさんとBさんの共同作業、今後の課題と展望

(1)そして、生まれたAさんとBさんの共同作業

このようにして、AさんとBさんの各々の担当責任業務及び均衡を心掛けた業務プロセスから発展的に共同作業は誕生した。

ここで、2人の労働条件等を確認してみる。

| Aさん | Bさん |

| 労働条件等 | 内容 | 内容 |

| 勤務曜日 | (*1)月、火、木、金、土、日 | 月、水、金、日 |

| 勤務時間 | AM8:30~PM2:30 | AM8:30~PM2:30 |

| 休憩 | PM12:00~PM0:30 | PM12:00~PM0:30 |

| 主な業務 | 清掃、生花・野菜袋詰め | 焼餅製作業務、(*2)生花・野菜袋詰め、事務作業 |

| 補助業務 | 事務補助 | (*3)清掃補助 |

- *1 Aさんが病院へ受診の日は休日をとることがある。

- *2 生花・野菜袋詰め(共同作業)が事務作業に優先する。

- *3 Aさんの休日は、Bさんが清掃を1人で行う。その際、店長は絶対手伝わない。人に頼るようになってしまい、成長を止めてしまうからである。

このなかで、生花・野菜等の袋詰め作業は、2人での共同作業でおこなわれる。

- 2人の共同作業のためのプロセス -

中核プロセス

*また、この応用として、Bさんが休みのとき事前に、ご意見番の用紙のコピーをAさんにお願いすることもある。

(2)今後の課題と展望

今後の2人への希望・抱負について店長に伺った。

- Aさん

Aさんの今後のさらなる成長を期待している。ここでは敢えて厳しい事を言うようだが、最近、仕事ができるようになってきて「慣れ」てきたことによる自己管理不足が気になっている。食事、体調管理をきちんと行ってほしい、そうでないと継続できないから。

次に、言葉遣いについて、訓練時はきちんとできていたが、本人より後に入社した人に対して、たまに命令調の言葉遣いになることがある。職場上のマナーとして守らなければならないことはきちんと遂行してほしい。指示することは簡単なのだが、本人の成長のために、できれば自発的に気付いてほしいと思っている。 - Bさん

Bさんの今後のさらなる成長を期待している。ここでも敢えて厳しい事を言うようだが、とにかく体調管理をきちんと行ってほしい。特にパニック状態が管理できれば、能力のある人なので、言うことがないという状況である。そのための対応策として、あえて月に1回ぐらい4日連続の勤務表にすることがある。

最後に、当組合の考え方として、職場で学び、時には失敗もあるかもしれないが、他の職員の理解や支援のもとで、できれば自分で気付き、自分で改善していくことで成長していくことを望んでいる。

とにかく本人にとって明るい未来のために、糧をつんでいってほしい。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。