支援員からのきめ細かな支えのもとで働き続ける青年たち

- 事業所名

- 国立大学法人山口大学 事務局 業務支援室

- 所在地

- 山口県山口市

- 事業内容

- 大学環境の美化等の業務支援

- 従業員数

- 15名

- うち障害者数

- 13名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 2 技術指導員 肢体不自由 1 環境整備 内部障害 知的障害 9 環境整備 精神障害 1 環境整備 - 目次

1. 障害者雇用、障害者法定雇用率の達成に向けた取り組み

(1)障害者雇用

国立大学法人山口大学は、山口市吉田地区のキャンパスに5つの学部、宇部市小串・常盤地区のキャンパスに2つの学部を有する総合大学である。

当大学が障害者雇用に力を入れ始めたのは平成19年度からである。

当初、吉田地区のキャンパスに隣接する教育学部附属特別支援学校(知的障害児の教育を中心とした特別支援学校)の卒業生を、数年間で3名雇用し、その後、公共職業安定所を通じて、障害のある一般社会人を3名雇用した。

この計6名は大学の事務補佐員として、図書の整理、郵便物の仕分け、パソコン作業等の業務に従事した。

しかし、平成21年6月の時点で、当大学は国立大学法人としての障害者法定雇用率(2.1%)を未達成であったため、これを達成するよう同年12月に国(公共職業安定所)から指導を受けるに至った。この達成には、少なくとも新たに10名の障害者を雇用する必要があった。

(2)障害者法定雇用率の達成に向けた取り組み

山口大学には、地域の基幹大学としての社会的責任を果たすことが求められており、障害者法定雇用率の達成も、その重要な責務の一つである。そのため、平成22年度より、当大学は障害者雇用への取り組みを本格化させた。

① 部署の開発

山口大学は、山口市吉田地区のキャンパスが約22万坪、宇部市小串・常盤地区のキャンパスが約8万坪であり、全国の大学の中でも有数の広大な面積を有している。街路樹も数多く、毎年秋から冬にかけての膨大な量の落ち葉や、雨の後に堆積する土砂の処理などは頭の痛い問題であり、これまで主に職員の手で対応してきた。

そこで、このような職員が対応している業務を支援する部署「業務支援室」(初期の名称は「地域連携・環境安全室」)を新たに設置し、ここに障害者を雇用することにより、当大学における障害者雇用の推進を目指すこととした。

② 障害者雇用の推進

Ⅰ 教育学部附属特別支援学校等との連携

前述したように、当大学は教育学部附属特別支援学校の卒業生3名を既に雇用していたが、今後のさらなる雇用を目指し、附属特別支援学校の卒業予定生徒を対象に、構内清掃や構内美化に取り組む人材の募集を行った。その結果、4名(男性4)の卒業生が平成23年4月に業務支援室に雇用された。また同時に、県内の特別支援学校から1名(女性1)の卒業生が同室に雇用された。計5名の障害の内訳は、知的障害4名、精神障害1名である。

Ⅱ 公共職業安定所との連携

また、公共職業安定所を通して一般社会人にも募集をかけ、平成22年の秋に8名(男性7、女性1)が雇用された。障害の内訳は、身体障害3名(聴覚障害2、上肢・下肢障害1)、知的障害5名である。聴覚障害のある2名は、従業員に対して技術を指導する「技術指導員」としての役割も担った。さらに、障害のある社会人3名が同時期に雇用されたが、この3名は宇部市小串・常盤地区のキャンパスに雇用された。

Ⅲ 「支援員」2名の雇用

障害のある従業員が、当大学に就労した後も、心身ともに安定した継続就労を叶えていくためには、本人の努力とともに、周囲からの支えが必要となる。そこで当大学は、仕事面での支援はもとより、精神面での支援も適時適切に進めていくことのできる「支援員」を業務支援室に配置することとした。そして平成22年の秋に、山代幸男氏と大枝千代子氏が支援員として雇用された。二人とも、障害児・者への支援について十分な理解と経験を有していた。

③ 取り組み後の障害者雇用率

平成22年度の取り組みにより、当大学の障害者雇用率は2.41%となり(平成23年6月現在)、国立大学法人としての障害者法定雇用率(2.1%)を上回った。

④ 現在(平成24年2月現在)の業務内容

現在、下記の業務に取り組んでいる。

- 構内美化(季節に応じた花の栽培、水やり、芝の手入れなど)

- 構内清掃(落ち葉、土砂、ゴミの収集など)

- トイレの清掃

- 廊下と窓ガラスの清掃

- シュレッダーによる不要書類の裁断

- 書籍の運搬(通称「BOOK便〔ブックびん〕」)

このように、構内清掃や構内美化を業務の中心としていることにちなみ、従業員には「環境クリーンスタッフ」という名称が用意された。そこで本稿でも、従業員を以後「スタッフ」と表すこととする。

なお、Ⅵの「書籍の運搬(通称「BOOK便」)」については、平成24年1月より開始した新しい業務である。山口大学総合図書館に届けられた教員の研究図書を、週3回(月・水・金)、各学部に運搬するという仕事である。

⑤ スタッフの給与等について

給与は時給700円、勤務は週5日30時間である。

⑥ 業務支援室の位置

業務支援室は、吉田地区キャンパスのほぼ中央に位置する研究1号館の2階にある。割り当てられている全6部屋は、事務室、支援員・指導員ルーム、会議室、スタッフルーム、更衣室兼道具倉庫等として使用されている。

2. 業務支援室での業務

(1)午前の業務

業務支援室では、現在15名が勤務している。支援員の山代氏と大枝氏のもとで、障害のあるスタッフ13名(内2名は技術指導員)が自宅から毎日通勤している。

一日の業務は、午前9時の朝礼で幕を開け、午後4時に終了する。

まず、筆者による取材初日の午前中の様子について、Ⅵの「書籍の運搬(通称「BOOK便)」の業務を中心に時系列で紹介していこう。

① 月日確認と体調確認

出勤して作業服に着替えたスタッフ全員が、午前9時に支援員・指導員ルームに集まった。

この日の当番であるAさん(知的障害・療育手帳「B」判定)が、あらかじめホワイトボードに記された数字や文字を見ながら、スタッフ全員に向けて号令をかける。「今日は2月22日水曜日です。天気は曇りです。体調の悪い人はいませんか?」

すると、声が返ってくる。「大丈夫です。」「元気です。」(等)ある一人から「のどが痛いです。」という返答があったため、大枝氏が「すぐに、うがいをしなさいね。」と指示した。

② 勤務のキーワードの復唱

部屋の壁に貼られた紙には、「健康・チームワーク・労働意欲」という文字が書かれている。これらは、業務支援室での勤務のキーワードである。Aさんの音頭で、スタッフ全員がこれを唱和する。

Aさんがまず「健康!」と音頭をとると、全員が「心と体!」と続けて唱和した。続いてAさんが「チームワーク!」と音頭をとると、全員が「思いやり!協力!」と唱和した。最後にAさんが「労働意欲!」と音頭をとると、全員が「技術の向上!休まない!」と唱和した。朝のひととき、スタッフ全員の元気な声が部屋を満たした。皆の心が引き締まる。山代氏が「Aさん、よい声がでましたね。」とAさんを褒めた。

Aさんは、県内の養護学校(現:特別支援学校)を卒業し、一般の事業所を一旦経験し、トライアル雇用を経て平成22年の秋に当室に就職した。当初、Aさんは人前で声を出すことが苦手だった。そこで、山代氏と大枝氏は、この朝礼活動のように、声を出す必要のある場面を一日の業務のなかに意図的に設定し、Aさんを褒めながら、きめ細かな配慮のもとで接してきた。筆者による取材当日、大枝氏は「Aさん、動作が言葉のかわりになるから、体の動きを大きくしてね。」と、Aさんの苦手なところを補う手段についてもさりげなく伝えていた。

「Aさんは、業務支援室に就職して1年過ぎる頃から、『おはようございます』が言えるようになりました。」と、支援員の大枝氏は振り返る。

この業務支援室では、どのスタッフにも“二人の支援員に受け入れられている”という揺るぎない安心感があるように思われる。この安心感は支援員への信頼感となり、心身ともに安定した継続就労を支えている。

③ 本日の業務内容の確認

山代氏と大枝氏が、本日の業務内容と注意事項をスタッフに伝える。

山代氏「今日の午前中の仕事は、BOOK便です。総合図書館に届いている本を、学部に運ぶ仕事です。午後は、書類をシュレッダーにかける仕事です。」

大枝氏「皆さん、マスクをつけましょう。」

④ 服装の確認

続いて、スタッフは別室に移り、「BOOK便」という文字の入ったビブスを羽織った。そしてペアをつくり、互いの服を指差しつつ、その名を呼称しながら、適切な服装であることを以下のように確認しあった(「指差呼称」)。

「帽子よし。作業着よし。マスクよし。ビブスよし。名札よし。手袋よし。タオルよし。作業ズボンよし。安全靴よし。一日よろしくお願いします。」(互いに礼)

⑤ シミュレーションを通した業務手順の確認

続いて、BOOK便の業務に入る。

山口市吉田地区のキャンパスには5つの学部があり、スタッフは3つのチームに分かれて、各学部に書籍を運搬する。

第1チームは農学部・理学部・人文学部に、第2チームは経済学部・東亜経済研究所に、第3チームは教育学部に運搬するという役割分担である。

この業務に入る前に、事前のシミュレーションを通して、業務手順を再確認する段階が用意されている。

山代氏は、第1チーム(農学部・理学部・人文学部に書籍を運搬)の指導にあたった。

このチームは、Bさん(知的障害・療育手帳「B」判定)、Cさん(知的障害・療育手帳「B」判定)、Dさん(知的障害・療育手帳「B」判定)の3名で構成されている。BさんとCさんは県内の特別支援学校を卒業し、平成23年4月に当室に就職した。Dさんは、県内の特別支援学校を卒業した後にトライアル雇用を経て、平成22年の秋に当室に就職した。

山代氏がBさんに問う。「Bくん、総合図書館に入ったら、なんと言いますか?」Bさんが答える。「おはようございます。BOOK便です。農学部・理学部・人文学部班です(と言います)。」

「そうです。正しく言えました。さて今日皆さんが運ぶのは、農学部に1箱、理学部に1箱、人文学部にも1箱(の本)です。C君は台車を押さえる係です。B君とD君が箱を積み、バンドをかけます。協力してできますか?」と山代氏。「できます。」と3名は元気よく答えた。

「Bくん、人文学部の事務室に入ったら、なんと言いますか?」と山代氏。「おはようございます。BOOK便です。本を届けにきました。本とチェックリストの確認をお願いします(と言います)。」とBさんが答えた。

「そうです。ではBくん、事務室を出るときには、なんと言いますか?」と山代氏。「失礼します(と言います)。」とBさんが答えた。

山代氏は即座に、「頭を下げて礼をしましょう。」とBさんを指導した。こうした徹底した練習は、CさんとDさんにも実施されている。

BOOK便は平成24年1月より開始した新しい業務であるが、この業務に対応するため、支援員は前年の秋より、現実に即した訓練をスタッフに約2ヶ月間実施した。

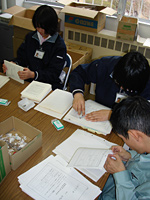

山代氏(左)がスタッフを指導する

⑥ BOOK便の出発

総合図書館に向けて、3つのチームが出発した。キャンパス内の道路は自転車や車等が頻繁に走り抜けるため、数多くの横断歩道が設置されている。チームはこの歩道の手前で立ち止まり、「右よし、左よし、前よし。」と必ず指差で安全確認した後に歩道を渡る。支援員によるこの指導は徹底している。

⑦ 総合図書館で書籍を受け取る

第1チームが総合図書館の1階に到着した。シミュレーションを通して何度も練習した成果を発揮する最初の場である。毎週3回(月・水・金)の経験を積み重ねてきているとは言え、スタッフにとってはやはり緊張する場面である。3名は総合図書館の職員の前で、あわてず落ち着いて挨拶し、書籍の入った箱を予定通り受け取ることができた。続いて、これらの箱を台車に乗せ、バンドでしっかりと固定した。これから、所定の学部に届けるため、台車を押して広いキャンパス内を移動する。

⑧ 学部の事務室に書籍を届ける

第1チームが、学部の事務室に到着した。3名は職員にまず挨拶した。

Bさんは「本とチェックリストの確認をお願いします。」と正しく依頼することができた。シミュレーションを通して何度も練習した成果を、3名は今日も発揮することができた。

⑨ 業務支援室に戻ってからの報告

BOOK便の業務は、約50分間で終了した。第1チームの3名は業務支援室に戻り、支援員の前に立つ。

大枝氏が3名に問いかけた。「どうでしたか?3人で協力できましたか?」 3名は、互いに協力できた様子を報告した。また、反省の言葉も出た。それに対して大枝氏が適宜アドバイスする。

最後に大枝氏は「皆さん、よく反省ができました。大マルです。皆で協力できたことを自信にしていってください。お疲れ様でした。」と3名をねぎらった。

スタッフの後ろ姿を見ながら、大枝氏は「スタッフは、一年前と比べてたくましくなりました。」と目を細める。スタッフの努力もさることながら、その努力をさらに前向きに促そうとする支援員のきめ細かな支えがあればこそ、スタッフは自己成就感を日々体感し、業務活動に自信をつけつつあることが伺われる。

⑩ VTR映像を用いた振り返り学習

当室は、VTRカメラでスタッフの日々の業務の様子を記録している。その記録映像をプロジェクターで大型スクリーンに映写し、それを視聴しながらスタッフ全員で振り返る学習が、昼前の約20分間実施された。清掃道具(モップ、雑巾など)の準備の仕方、掃き方、拭き方、姿勢、声の出し方など、気づきと改善点を山代氏が適宜スタッフに伝え、より良い業務のあり方についての学習が進められていく。働く自分のありのままの姿が、声とともに大型スクリーン上に映し出されるので、スタッフはそれを見つめつつ、重要ポイントを繰り返し復習していく。

自身の業務を振り返る

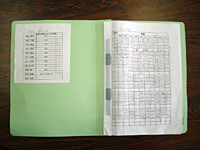

⑪ 個人日誌への記入

振り返り学習が終了すると、正午が近づく。

山代氏が「今日気づいたことや学んだことを、個人日誌に書いておきましょう。」とスタッフに指示した。

スタッフルームに帰った後、スタッフは机上に個人日誌を広げ、記録し始めた。スタッフ各自の力に応じて、気づきを記録することを通して、今日の学びが明日以降にも生かされていく。なお、この個人日誌には、支援員からのアドバイスも添えられている。

⑫ 体調管理

当室での健全な勤務のためには、スタッフの体調管理は必須である。朝礼時の体調確認とともに、当室ではスタッフ全員の朝の体温を測り、計温表に記録している。平熱よりも高い体温であったり、本人から不調が訴えられたようなときには、その日の屋外での業務については支援員が控えさせている。筆者による取材日には、Cさんが不調であったため、大枝氏はこの旨を電話で家庭に連絡し、早退の有無や帰路の交通手段等を保護者と検討していた。この早い対応が、家庭からの当室への信頼につながっていることが伺われる。

また、同じく不調であったEさん(精神障害者保健福祉手帳「3級」判定)は、大枝氏からの指示により、スタッフ用の研修資料をパソコンで作成する作業に取り組むこととなった。Eさんは県内の特別支援学校を卒業し、平成23年4月に当室に就職した。在学中は不登校の状態があったが、当室での欠勤は格段に少ないとのことである。支援員からのきめ細かな支えによって、Eさんも自己有用感を体感し、業務に前向きになりつつあることが伺われる。なお、Eさんは当室のホームページの解説文や写真などの作成も担っている。Eさんは、こうした一連の作業活動を通すなかで、「自信がつきました。」と支援員に語るまでになった。

研修資料を作成する

(2)午後の業務

午前中の様子に続き、午後の業務の様子について、⑤の「シュレッダーによる不要書類の裁断」の業務を紹介する。

筆者による取材初日の午後は雨模様であったため、スタッフの業務は屋内作業に切り替えられた。仕事は、人事課から当室に運び込まれた膨大な不要書類を、シュレッダーで裁断するという根気を必要とする作業である。書類はホッチキスで綴じられていることも多く、それを事前に見つけ出し、針を取り外しておく必要がある。その確認を終えた後、スタッフが書類を次々とシュレッダーで裁断していく。

3. 多岐にわたる業務、就労を通した社会参加

(1)多岐にわたる業務

前述したように、当室での業務内容は、①構内美化(季節に応じた花の栽培、水やり、芝の手入れなど)、②構内清掃(落ち葉、土砂、ゴミの収集など)、③トイレの清掃、④廊下と窓ガラスの清掃、⑤シュレッダーによる不要書類の裁断、⑥書籍の運搬(「BOOK便」)など、多岐にわたっている。これより、①から④までの業務の様子を順に紹介しよう。

① 構内美化(季節に応じた花の栽培、水やり、芝の手入れなど)

美しいキャンパスづくりをめざし、スタッフは季節に応じた花の栽培、水やり、芝の手入れなどを続けている。この業務は、まず道具の準備から始まる。スタッフ数名が道具倉庫に集まった。

Cさん(前出)がFさんに指示した。「Fさん、ジョロを2つ出して下さい。」Fさんはジョロをロッカーから出して机に置き、「ジョロを2つ出しました。」と返答した。

次にCさんはGさんに指示した。「Gさん、ホースを1つ出して下さい。」Gさんはホースを出して机に置き、「ホースを1つ出しました。」と返答した。

Fさん(上肢と下肢障害・身体障害者手帳「5級」判定、聴覚障害・身体障害者手帳「6級」判定)は、県内の養護学校(現:特別支援学校)を卒業の後、他事業所の勤務を一旦経験し、トライアル雇用を経て平成22年の秋に当室に就職した。Gさん(知的障害・療育手帳「B」判定)は、県内の養護学校(現:特別支援学校)を卒業の後、トライアル雇用を経て平成22年の秋に当室に就職した。

当室では、業務活動の開始にあたって、前述の確認作業を必ず実施している。また作業終了時にも道具の確認作業を実施する。こうした確認を通して、清掃活動を丁寧に進めようとする心構えや、道具を大切に扱おうとする態度がスタッフのなかに育つと思われる。

確認作業の後、道具を手にしたスタッフは、大学の事務局棟に向けて、歩道を一列で歩いた。到着後、業務が開始された、この日、大学の事務局棟前の花壇には十分な水がまかれた。そして落ち葉も集められ、棟の周辺が美しくなった。

② 構内清掃(落ち葉、土砂、ゴミの収集など)

山口市吉田地区のキャンパスには、ケヤキ、銀杏、桜などの落葉樹が枝を広げており、毎年秋と春には道路上に大量の葉を落とす。そこで当室では、発足当初からこの落ち葉を集めるという業務を請け負ってきた。特に晴れた秋の日には、毎日この業務に取り組む。

道路の清掃を進めるにあたって、スタッフ間の持ち場をそれぞれ定めておかないと、清掃場所の重複が生じることがある。そこで、スタッフが用いているのが「ワーキングカラー」と称している板である。これは、小さな板2枚(カマボコ板大)を各自の好きな色で塗り、片面に氏名を記したものである。清掃時にこれを用いる。すなわち、板2枚を歩道の縁石の上に適度に離して置き、この2枚にはさまれた箇所を、自分の責任で清掃する。これでスタッフ間での清掃場所の重複は生じず、効率的な清掃を進めることができる。

範囲を定めて清掃する

③ トイレの清掃

当室のある研究1号館2階のトイレの清掃を、スタッフのAさん(前出)が担当している。まず、Aさんは必要な道具を倉庫から取り出し、トイレ前の床に丁寧に並べる。続いて、必要道具一覧プリントに記された道具名を声に出し、床に並べた道具をひとつひとつ指さして確認していく。全ての確認の後に、トイレの清掃が始まる。支援員からの根気あるきめ細かな指導により、Aさんはトイレ清掃の段取りを全て把握しており、その手の動きは止まることがない。

④ 廊下と窓ガラスの清掃

教育学部H棟の廊下(1階~4階)の清掃を、スタッフが担当している。まず、道具の確認作業を行った後、道具を手にしたスタッフは、教育学部に向けて、歩道を一列で歩いた。

支援員からの根気あるきめ細かな指導により、スタッフは廊下の清掃の段取りを把握しており、その動きはとてもスムーズである。

廊下の清掃の手順を、Hさん(知的障害・療育手帳「B」判定)が筆者に演示してくれた。以下の流れである。

- 自分が両足で立つ位置をまず掃く。

- そこに立つ。

- 体を左(右)に90度まわし、向いた方向に歩みつつ掃いていく。

- 壁にたどり着いたら、体を逆方向にまわし、①②③を繰り返す。

Hさんは県内の特別支援学校を卒業し、平成23年4月に当室に就職した。

また、モップで拭く場合でも、基本的にⅠからⅣの流れが繰り返される。この方法をとることで、掃き残しや拭き残しの箇所をなくすことができる。

窓ガラスの清掃については、Iさん(知的障害・療育手帳「B」判定)が筆者に演示してくれた。拭き残しの箇所を残さぬよう、ここでも手順が定められており、Iさんは窓ガラスの上部からゆっくりと左右に確実に拭き進めていった。Iさんは、県内の特別支援学校を卒業した後にトライアル雇用を経て、平成22年の秋に当室に就職した。

廊下と窓ガラスの清掃が終了すると、スタッフは道具の種類と数を最終確認し、帰路についた。

(2)就労を通した社会参加

すべてのスタッフが、二人の支援員に対して揺るぎない安心感を抱き、信頼の絆でつながりあっている。この温かな人間関係のもとで、スタッフは日々の努力を積み重ねることができている。そして、その努力を根気よく、きめ細かに、同時にさりげなく促そうとする支援員の支えによって、13名のスタッフはこの地域社会のなかで働く手ごたえと喜びを感じていることが伺われる。

障害の有無にかかわらず、人は皆、その持てる力をこの社会で発揮し、社会参加したいと願っている。業務支援室では、就労を通した社会参加という理念の実現に向け、きめ細かな支えのもとでスタッフ全員が今日も元気に働き続けている。そして、国立大学法人山口大学は、地域の基幹大学としての社会的責任を果たす経営を今日も目指している。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。