障害者だからこそ力となる部分があると考え取り組んだ事例(高次脳機能障害)

- 事業所名

- 島村楽器株式会社 仙台イービーンズ店

- 所在地

- 宮城県仙台市

- 事業内容

- 楽器の販売、音楽雑貨販売、各種音楽教室・音楽サロンの運営、イベント練習スタジオの運営、各種音楽コンサートの企画・実施、音響ソフトウェアの開発・販売、スタジオの設計・施行、防音工事などの音響事業、技術サービス、商品開発、レンタル・リース事業、楽器・音楽雑貨の輸出入業務

- 従業員数

- 1,848名(企業全体)

- うち障害者数

- 30名(企業全体)(うち仙台イービーンズ店 1名:精神障害者(高次脳機能障害者)

障害 人数 従事業務 視覚障害 1 システム関係 聴覚障害 1 音楽教室運営 肢体不自由 16 接客販売、商品管理、システム関係、PC入力作業 内部障害 5 インストラクター、接客販売、商品管理 知的障害 1 クリンネス業務 精神障害 6 接客販売、商品管理、クリンネス業務 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用のきっかけ

(1)事業所の概要

本社は東京都江戸川区。1962年、音楽教室を開設後、ソフト(音楽教室)主導のライフスタイル提案型の音楽専門店として1969年会社を設立。現在、全国142拠点に展開する日本最大の楽器専門店である。テーマは「Everyday Enjoy Music」としており、数多くの楽器を取り扱っている。楽器を売ることだけが最終目的ではなく、楽器販売はもちろんのこと、音楽教室やイベントなどを通じて「音楽を楽しむライフスタイル」をトータルに提案することが会社の大きな役割として事業を展開している。

この度は、東北の玄関口仙台駅前にある商業施設であるイービーンズというテナントビル内に入居している島村楽器 仙台イービーンズ店(以下『イービーンズ店』という)の山田マネージャーを訪ね、イービーンズ店で取り組んできている高次脳機能障害者の職場定着の取り組み事例も含め島村楽器で取り組んでいる障害者雇用についてお話を伺った。

(2)障害者雇用のきっかけ

「障害者雇用のきっかけは、企業としての社会的責任(CSR)の一環としての取り組みで始めたことです。障害者雇用の話があった時には障害者だからこそ力となる部分があると考え取り組みました。」と山田マネージャーはいう。障害者雇用するにあたっては、事前に障害特性を理解する勉強会などを行なったそうで、障害者と上手くやっていこうという意識が参加したスタッフから感じられたと話す。

イービーンズ店の従業員たちは、会社で障害者雇用という動きをすることが店舗のプラスになると考えてくれたため、障害者雇用に対する偏見や仕事のやりづらさを訴える人がいなかったとのこと。

現在、島村楽器では全国に30名の障害者雇用を行なっている。障害種別は様々で主に肢体不自由など身体障害者が活躍している。そのような中で、仙台イービーンズ店では高次脳機能障害者を平成21年より採用し、平成23年3月11日の東日本大震災の後店舗の一時移転、元の店舗での再稼働という大きな変化の中でも当該障害者の安定出勤のための的確なサポートを行って雇用管理を進め、現在に至っている。

2. 障害者雇用における店舗内での体制づくり、定着への取り組み

(1)障害者雇用における店舗内での体制づくり

イービーンズ店で障害者を受けいれることが決まり体制を整えていくにあたって、山田マネージャーは「まさに手探りで進めていった。当初は障害者にどんな仕事をやってもらえばいいかイメージがわかなかったため、自分自身がまずは店舗の仕事について改めて考えてみた。上手く仕事を細分化して障害者の仕事として落とし込めば仕事として形におこせると感じていたから。仕事を覚えられるかどうかはアナログ的ではあるが実際にやってみて判断していった」と話す。

島村楽器では、楽器販売にとどまらず様々な事業を展開している。それに合わせて、従業員の業務も多種多様である。固定化した役割を持たずに業務を行っているため、常に固定の社員が指示を行える状況にない。そのため、作業ごとに指示、報告を行うというやりとりをするのではなく、1日の作業の流れを作りほぼ単独で業務を行う体制づくりが必要となってくる。それゆえに、障害者の行う仕事内容の組み込むポイントとしては「自立して仕事が行えるかどうか」が判断基準となっているという。

- ジョブコーチ支援の実施

島村楽器では現在高次脳機能障害者が2名在籍している。そのうちの1名がイービーンズ店で勤務しているAさんである。Aさんは受障の後遺症の一つとして記憶保持の困難さが見られていた。そこで、島村楽器では障害者雇用に当たってジョブコーチ支援も行われた。イービーンズ店では、山田マネージャーや八木店長にも協力頂きながら業務の一つ一つの洗い出しを行い、高次脳機能障害のあるAさんの職務分析をジョブコーチが行った。島村楽器では新人教育を想定した様々なマニュアルもあり活用できる部分が多くあった。とはいうものの、それでは補完できない部分もあり、そこではジョブコーチのさまざまな方法論に基づく支援も行われることとなった。

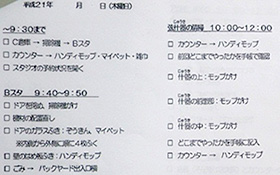

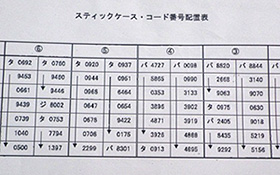

Aさんが自立して仕事が行えるように、1日単位のスケジュール表を活用することとした。就労以前は記憶補完ツールとしてメモリーノートを活用しており、曜日毎に決められている業務内容を常に確認し、突発的な仕事の依頼を覚えておくためにもチェックリストを活用することとした。さらに、チェックリストだけでは補えない業務に関しては作業別のマニュアルをジョブコーチが作成し、安定して作業が行えるようにした。

(2)定着への取り組み

① 特性に合わせた作業の組み立て

会社としては、高次脳機能障害に多い記憶障害の部分を上手く対応することが出来れば、会社が今まで取り組みが難しかったことを実現し成果につながると考え、主にクリンネス(整理整頓、商品の拭き上げ業務)を中心とした業務を設定した。例えば、イービーンズ店の売上高の高い商品の一つに楽譜がある。楽譜をジャンルごとに整理しお客様にとって選びやすい環境を作る事は、おのずと売り上げにも繋がっていく。しかし、通常の業務をこなしている従業員にとっては、わかってはいるもののなかなか手のつけられない作業であったという。この作業はAさんにとっては記憶の障害が妨げにはならず、十分自立して従事できる作業であった。前述したジョブコーチの職務分析の結果も組み入れながら、この作業をAさんの担当業務の一つとして組み込むこととした。これはまさに、成果=売上に繋がっている作業と言える。そのためAさん自身の仕事への張り合いにもつながり、職場への定着を後押しするものにもなっている。

② 東日本大震災後の運営

ジョブコーチ支援も終了し採用後2年間が経過し、作業も安定して行えていた矢先の2011年3月11日に未曾有の大惨事となった東日本大震災が起こった。イービーンズ店も被災し、震災日より営業が困難な状態となってしまった。幸いにも、Aさんは実家に帰省中だったため帰宅困難等の混乱がおこることはなかったが、店舗休業に伴い休職にならざるをえなかった。Aさんはそのまま実家に残り休職生活を過ごした。その後、6月より営業を再開をすることが決まったが、店舗の入っていた商業ビル「イービーンズ」が甚大な被害を受け長期的な改装工事を余儀なくされたため、店舗を移転し運営することとなった。

そこで、職場復帰に向けて、イービーンズ店の山田マネージャーや八木店長、Aさん、以前支援に入っていてフォローアップを続けていたジョブコーチやカウンセラーが相談し、まずは、休職モードから仕事モードへ気持ちを切り替えていくために、早期の段階で自宅に戻り一人暮らしを再スタートさせることとした。店舗が変わりAさんの関われる仕事が減ったため、新しい仕事を担当することで職務の再度の組み立て等にも支援が必要とされ、1ケ月間のジョブコーチ支援が入った。

また、震災後の復職に伴い、ジョブコーチの再支援が行われることとなった。Aさんの場合は、場所や物の位置が覚えづらいという地誌的障害(空間認知障害)がみられるため、それに係る課題への支援、すなわちビルの中で店舗、トイレ、休憩場所の移動の混乱に対する支援が必要と考えられた。復職のためにジョブコーチは、新しい環境で仕事を進めていけるよう環境を整える支援を行った。

さらに、半年後の11月には元の商業施設のイービーンズに戻ることも決まった。その際もジョブコーチにフォローアップという形での支援を行うことが適当であることが、会社、Aさん、ジョブコーチ・カウンセラーの間で確認された。ジョブコーチの支援では、移転先であった店舗での仕事の流れと従来の勤務先であったイービーンズ店へ戻ることでの仕事の流れの違いによる混乱に対する支援が実施されたが、支援終了後は再び安定した作業を継続することが出来ている。

「震災後の運営は店舗自体が0(ゼロ)スタートだったためジョブコーチのフォローは大変助かった」と山田マネージャーはいう。

③ 社員間のコミュニケーション

島村楽器では、宮城県内に5店舗、近隣県に2店舗構えている。多くの店がテナントビルに入居している。震災直後、宮城県内の店舗のある商業ビルが相次いで被災し営業はおろか従業員が商業ビルへ立ち入ることすら禁止となり営業出来ない状況となった。そのため、一番復旧の早かったイービーンズ店では復旧のため他店舗の社員が出入りすることも多かった。そのような中でも、コミュニケーションをとりながら他の社員と一緒に店舗復旧作業を進めていたのがAさんだったという。「障害があるから出来ないではなく、彼らが実直にかつ継続的に行えることと、会社がやってもらいたいこととがつながっていると、仕事として組み立てていくことが可能となる。」と山田マネージャーは話す。そのような考えをもたれているのはマネージャーだけでなく、他の社員も同じであると感じる。障害者だからと障害ばかりに目を向けるのではなく、どのような点が会社の力になっていくのか…その人の良さに目を向ける企業であるといえる。

そのような環境が、Aさんと他の人達とのコミュニケーションを円滑に行なえる状態とし、結果的にAさんの働きやすい環境を創り出しているといえる。

3. 当事者より、まとめ

(1)当事者より

島村楽器を志望した動機としては「受障前にバンドをやっていて、その時からよく知っている企業だったこと。また、大好きな音楽に関する仕事に就くことが出来るために志望した」と話す笑顔の素敵なAさん。採用され仕事がスタートしてからは、作業手順をメモリーノートに記入したり、作業の状況を確認できるよう手帳に記入したりするようになったという。実は、Aさんは、記憶障害があるがゆえに、休憩を過ごした後や何日間か間を置いて作業の続きをしようとする場合、作業をどこまで行ったか忘れてしまい混乱してしまうことが今でも時折ある。そのような混乱を防ぐためには書くことが自分にとってはとても大事だとAさんは話す。

この3年間継続して仕事を続けることができた理由をAさんに聞くと「自分に要因はない。周りの人が良くしてくださることがすごく大きい。」と話す。仕事中では挨拶や作業のことで改善するべき点があれば、周囲の従業員がきちんと声をかけていたり、指導していることに加えて、昼食を一緒にとってくれる従業員がいることや音楽関係のイベントに誘って下さっていることをとても嬉しそうに話すAさん。震災後の休職期間には何度か店長から連絡をもらったことが休職期間を乗り越える励みになったという。

そこには、障害の有無等関係なく一人の従業員として島村楽器の中にAさんの存在があることを感じられた。現在は、主にクリンネスの仕事をしているAさんであるが、最終目標としては接客の仕事をしていきたいと話す。目標をもって前向きに仕事に取り組もうとしている姿が見られるのは、従業員の人達と繋がりを感じながら仕事に取り組めている職場環境があるからこそだと感じた。

(2)まとめ

当事者であるAさんに、障害者雇用についてどうお考えか質問してみると、今後、障害者雇用を考えていく際には「怒るところはきちんと怒ってほしい」と話された。曖昧に擁護されるような立場ではなく、指摘するべきことはきちんと指摘されることで仕事にきちんと向き合うことができ、企業から求められる作業を確実にこなしていくことが出来ると考えているのだという。

ともすると、障害者は擁護されるべき存在と受け止められがちである。確かに障害があるがゆえに苦手な部分(障害特性)がある事は事実である。しかし、そこばかりに目を向けていては前向きな障害者雇用は難しいと言える。企業で働く中で褒められ、愛されることも大切であるが、さらに役に立ち、必要とされる人になることで社員は成長していくと言われる。苦手な部分に目を向けるだけで擁護されているという環境は、役に立ち、必要とされる社員までには育っていない状況である。

障害者のやる気、そして得意なことは何か?出来ることは何か?に目を向け仕事を組み立てること、必要に応じて役に立つ仕事をできるように厳しい指導を行うことが重要となる。それにより企業の利益追求にも繋がるならば、障害者雇用が有効に作りあげられているといえる。まさに、島村楽器はそのような職場環境を作り上げている企業である。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。