知的障害者が大化けした理由

—信じきれば人はかならず期待に応える—

- 事業所名

- 株式会社茨城ピジョンリサイクル

- 所在地

- 茨城県坂東市

- 事業内容

- 回収トレー再生業

- 従業員数

- 36名(このほかに株式会社エフピコ茨城からの出向者5人)

- うち障害者数

- 33名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 33 回収トレーの選別作業 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要、仕事の内容、知的障害者雇用のポイント

(1)事業所の概要

当社の親会社である株式会社エフピコは、障害者雇用に大変理解が深く、平成21年3月厚生労働省から障害者雇用優良企業の認定を受けている。

当社は、このように障害者雇用の環境が十分整っている中で、特例子会社として平成21年8月に誕生した。出向者5人を含む全従業員41人。そのうち障害者は33人(うち25人が重度障害者)で、知的障害者が主役となって運営されている。

(2)仕事の内容

おもな仕事は、スーパー等から回収された透明トレーの選別・整列作業。選別機械は3台。1台当たり、3人がひと組になって作業をしている。(写真①)

まず、2人が目視により、テープや色のついたもの等、再生不適なトレーを取り出す。これは、機械より人が行ったほうが精度が高く、効率的。残る1人は2人が選定したトレーを、重なったり、曲がったりしないようコンベアに沿ってきちんと縦向きに整列させる。

この整列作業は、トレーの材質仕分けに欠かせないもの。トレーは、化粧品・おもちゃ・卵容器・冷凍食品の下敷き等、各種用途により6種類に分けられるが、すべて透明であり手触りも似ていて、人の手では判別が困難であり、近赤外線を使った素材選別機(写真②)で仕分けせざるを得ない。しかし、機械を使っても、トレーをコンベアベルト上に正しく整列させないと、機械は正しく判定できない。そこで整列作業が必要になってくるのである。

正しく整列されないために処理できなかったものは、不合格品としてカウントされるが、不合格率は、多いときでも2.5%。概ね1%台をキープしている。

(3)知的障害者雇用のポイント

① トライアル雇用の活用

全員、トライアル雇用制度を活用して雇用されている。雇用側も雇用されるほうも3ヵ月間の試行期間を経るので、雇用後のトラブルはほとんどない。

② 仕事の適性は、すべての人にある

仕事の舞台であるコンベアベルトのスピードは、1分間に15m。結構速い、というよりかなり速い!立ち続けの作業であり、視力・神経・体力・根気を使う大変な仕事。しかし、みなさん、文字どおり「一心不乱」となり、集中して、黙々と作業をこなしている。

忙しいとき、障害のない人が応援したが、3ヵ月経っても知的障害者の効率には及ばなかったという。障害のない人は1時間で効率は極端に落ちるが、知的障害者は8時間持続する「根気」という武器があった。

重度の知的障害者でも適性に合った仕事をすれば、マスターする速度の速い、ゆっくりはあるが、障害のない人以上に仕事のできる人もいる。時間と根気さえあれば、誰でも持っている適性を花開かせることができるのである。

2. 取り組み内容

(1)安全第一

コンベアベルト等、挟まれる恐れのある機械もあるが、労働災害は創業以来これまでゼロ。知的障害者は、動いている機械に手を出さないようにしっかり覚えてしまえば、ほとんどの人は決して手を出さない。

また、「守りの安全」ばかりでなく、攻めの「安全改善も」活発である。どちらかといえば、知的障害者は自分で考えるということは苦手であるが、KYT(危険予知訓練)を繰り返し行ってきた結果、安全対策(写真③)を自ら考え出すようになってきている。反復連打のKYT(危険予知訓練)は、いつしか未踏のKYT(改善予知訓練)へと進展しているのである。

(2)教育の重視

① 自主性を重んじる

教育に対する基本的な考え方は、教育者の一方的な押し付け教育ではなく、一人ひとりの自主性を尊重したもの。

話し合いや実際の場面を想定し、さまざまな役割を演じさせて、問題の解決法を会得させるロールプレイを取り入れて理解しやすいよう工夫している。たとえば、ドアの前や狭い道ですれ違うときは、「どうぞ」と言って相手を先に通す。それでも体が触れたときは、「失礼しました」と先手で言う等、場面に応じて各人に演じてもらい、みんなで感想を述べている。

② 障害者同士で指導

新人に対する仕事の指導は、障害のない人が教えるのではなく、先輩が後輩に教えるように、障害者同士の指導をできるかぎり取り入れている。そこから上下関係を学ぶこともできる。

③ ビジネス・マナー

後述の3の(1)「今後の課題と展望」の中で詳述している。

④ わかりやすい目標設定

仕事に対する関心を持ち、意欲を向上させるために、「選別精度アップ宣言大会」を開き、そこで披露した決意内容(私のできること・私の役割)を社内に掲示し、日々の活動の目標としている。目標設定のポイントは、安全で安心して長く働き続けることのできる快適な職場づくり、誰かが悩んでいたら相談に乗ってやる、先輩の動きを見たり、アドバイスを受けて学ぶ、見つけにくい不適品をしっかり取り出す等、1~3行程度の簡単なもので、わかりやすいものとしている。

(3)家族・福祉施設との連携

① 業務日誌

安定した仕事、生活をするためには、家族・福祉施設との連携は不可欠である。そのため業務日誌(下記参照)を通じて毎日連絡を取り合っている。いつもと様子が違ったり、仕事でミスをしたときなど、小さな疑問、不安をそのままにしないで、ほんの数行でよいからその都度コメントして、問題の究明や激励をすることが大切と考えている。

② 家族会

年に2回、家族を職場に招待して職場見学を行う家族会を実施している。子供さんが、がんばっている姿を見て、家族は一様に感銘を受け、安心してくれる。

③ 社員旅行や各種イベント

社員旅行や各種イベントには、参加する家族も多い。これは、顔の見える関係づくりとなり、コミュニケーション不足による誤解がなくなる効用がある。また、相手を思い、協力し合う良好な関係ができる。

社員旅行は、毎月3,000円を積立てて、これまで福島・山梨・群馬等に行っている。毎回楽しい思い出ばかり。宴会では、みなさんカラオケ大好きでマイクを奪い合い、成人した社員は大人ぶってみたいのか、苦い顔をしながらビールを飲んでいる。毎回、よい思い出づくりとなり、職場でのコミュニケーション向上に役立っている。

知的障害者ためのスペシャルオリンピックスの競技の中で最も歴史のあるフロアホッケー。スティックでドーナツ型のパックをあやつり点数を競うものだが、年齢・性別・障害の有無にかかわらず楽しめる。

当社は、平成23年全日本フロアホッケー競技会、山形大会に出場してデビジョングループ3位入賞。また、楽しい思い出をつくった。

3. 今後の課題と展望、おわりに

(1)今後の課題と展望

① 高齢化対策

当社の定年は60歳。その後希望者全員65歳まで継続雇用される。また、重度の障害を持つ新入社員でも月額117,700円と、世間一般の企業と比べて恵まれていると考える。しかし、金銭感覚のない人が多く、独り立ちしなければならない高齢化したときが心配である。将来に備えて貯蓄することは必要であるし、お金の価値や使い方等、覚えなくてはならないことは多い。そこでまずお金の種類を教えた。自販機にお金を入れ、ランプが点くことで初めてお金の価値を知った人もいる。

働くことで税金を支払い、道路をつくったり、学校・病院のために貢献していることも教えている。また、働いている1分、1秒にも会社はお金を支払い、支給されている作業服を買うためにジュース10本分のお金を会社は支払っていることも話している。

② 独り立ちは家庭教育がポイント

Ⅰ ビジネス・マナー

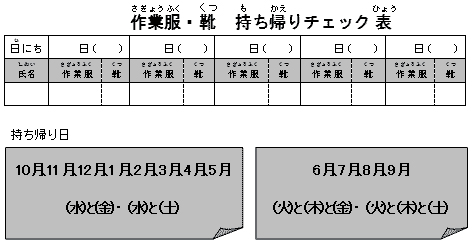

チェック表(下記参照)を使って、作業服や靴を家に持ち帰るようにしている。定期的に作業服をしっかり洗濯し、靴はピカピカに磨く。また、暑い、寒いをあまり感じない人がいるので、年中同じような服装にならないよう、季節に合った服装を心がけるようアドバイスをしている。

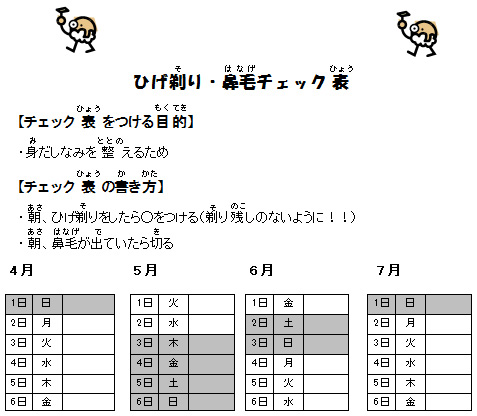

無精ひげや鼻毛も不快感を与えるので、チェック表(下記)で係を決めてチェックしている。

Ⅱ 掃除

掃除が完璧にできる人は、仕事もできる人。まず、汚れている状況を理解できない。ほうきの扱い方や雑巾のしぼり方もわからない。掃除をさせても、さっとひと拭き、さっとひと掃きしただけで、「終わった」と言う人もいる。

将来独り立ちするためには、家庭でもトイレ掃除、草むしり、床拭き、浴槽掃除をしっかりできるようにすることが大切である。

Ⅲ 食事

食事も同様。いくらインスタント、レトルト時代にあっても、少なくともご飯を炊くことができるようにはしておきたい。

(2)おわりに

当社設立時から障害者とともに歩んできている細川智絵子係長。

現在沓掛センター、関東リサイクル工場両事業所の責任者と責任も重く多忙であるが、そういうことを微塵も感じさせない。終始笑顔を絶やさないで、泰然自若の観あり。仕事に対する自信と障害者に対するいたわりの気持ちを強く感じた。以下に細川智絵子係長の“心がけ”をご紹介する。

① 問題があって当然

問題点を「問題」だとは捉えていない。仕事は、何かあって当然。一つひとつのことを大げさに捉えることなく対応する。こだわると疲れる。できなくても、「そんなもの」と、気楽に考えることも大切。「もうだめだ!」というときも、「そんなときもあるよね」と言うだけで、ふっと気が楽になる。(こういう上司であれば、部下は伸び伸び力を発揮できる!)

知的障害者にはスピードを求めない。じっくりやっていくこと。スピードがつくまで助走を続ける根気が大切。助走を続けていれば、いつの日かかならずジャンプができる。

② 人は信頼に応える生き物

あまり気の利かない動きの悪い人が、ある日突然、大化けした。障害のない人並みの仕事をするばかりでなく、スタッフの代わりをする。先回りして、「これが終わったら次はこれをしますか?」と言う。こんなに人は変わるものかと、びっくりした。

きっかけは、がんばってくれたことをほめたこと。これが自信となって周囲を見渡せる余裕が出てきたのかもしれない。しかし、その前提として、その人がかならず期待に応えてくれると信じ切って対応してきたことがよかったと思う。いくら話しても伝わらないだろうと思って話していては気持ちは伝わらない。伝わると信じて言い続けることは、エネルギーを使うことであるが、すごい結果を生み出す。

信じることによって、私の人生もその人の人生も変わってくる。責任は重大であるが、あまり堅苦しく考えず、やはり「そんなときもあるよね」といきたいですね!

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。