知的障害者が一般企業に飛び出すジャンプ台になろう!

—じっくり育てられた木は、しっかり根を張る—

- 事業所名

- 社会福祉法人芳香会

- 所在地

- 茨城県古河市

- 事業内容

- 第1種・第2種社会福祉事業及び公益事業

- 従業員数

- 平成24年 3月末現在 508名

- うち障害者数

- 10名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 1 看護師 知的障害 9 生活支援員・介助員 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要、知的障害者の仕事

(1)事業所の概要

① 9施設・従業員508名のマンモス法人

施設合計は9施設。前述しているとおり、従業員数は508名。マンモス法人である。内訳は、高齢者関係3施設、障害者関係4施設、児童関係2施設、その他在宅事業(訪問看護等)の運営。このほか、働くお母さんのために託児所が2か所あり、1歳~小学校低学年のお子さんも預かっている。

② 東日本大震災被災者も支援中

ボランティア活動も熱心に行っており、宇留野理事長を芳香会東日本大震災被災地対策本部長として、被災地を応援している。これは、被災地から離れたところにいる自分たちにも何か応援できることがあるのではないかと考え、現地に社会福祉士を派遣し、避難生活を余儀なくされているみなさんを励ましたり、食糧援助等を行っている。

(2)知的障害者の仕事

① 生活支援員、介護員業務

知的障害者は、生活支援員、介護員として働いており、主な仕事は、清掃、洗濯であるが、徐々に職域を広げており、洗濯物たたみ、洗濯物集配、ベッドのシーツ張り、断熱シート貼り、名札付け等、多種多様。

知的障害者の多くは、手抜きをしない。どのような仕事も全力投球で臨む。トイレ掃除は汗を拭きながら素手で力いっぱい磨く。また、モップ拭きも腰を入れて、隅々までとことん磨き上げる。

できることなら利用者と直接触れ合う機会をもっと増やしたいところであるが、利用者が知的障害者になかなかなじまないのが悩みの種。

十分期待に応える能力のある人もいるだけに残念なこと。彼らのよさを知ってもらうため、利用者との距離を徐々に詰めていくよう努力している。

知的障害者の一層の能力向上も大切であるが、利用者の先入観、固定観念の払拭も課題となっている。

② 野菜づくりと販売

野菜(なす・きゅうり・とまと・じゃがいも等、栽培しやすいものに限定)をつくり、法人内の職員向けに販売している。毎日出る残飯を機械を使って有機肥料に変え、農業経験の豊富な利用者の手を借りて栽培している。これは利用者の生きがいにもなり、リハビリにも有効となっている。

収穫された野菜は、知的障害者5名が毎週水・金の12:30~13:30、2名1組となってローテーションを組み、輪番で販売している。接客は、社会性を身につける格好の機会になっている。

安心の有機栽培であり、品質は折り紙つき。ちょうど私たちが訪問したとき、販売中であり、弾ける笑顔、元気な挨拶(写真)で出迎えてくれた。固定客が多く、概ね売り切れとなることもうなずける。

2. 知的障害者雇用のポイント

(1)雇用の特色

① 特別支援学校の現場実習活用法

知的障害者のほとんどは特別支援学校の出身。基本は2週間の現場実習であるが、実習の前に学校からの資料で本人の得意なこと、苦手なこと等を確認し、次に学校・家族を含め面接を行っている。この面接で本人が置かれている環境を確認し、どのような生活支援が必要であるかを調査している。このように現場実習の前に雇用後のトラブル対策まで行っているので、入社後の「こんなはずでは」というトラブルはない。

(2)教育の内容

① じわり成長路線

宇留野理事長のめざす障害者の教育は、ユックリズムが基本。ゆっくり成長する木は、しっかり根を張り、風や害虫にも負けない。この考えが当法人全体に浸透しており、成果を上げることを急がない。もちろん利益を上げていかなければ経営は成り立たないので、採算向上は頭の“片隅”にあるが、あくまでも「じわり成長路線」である。

知的障害者の平均勤続年数が10年と、ほぼ全員が勤続10年以上のベテランである理由がよくわかる。

② 受け身一方から攻めの機会づくり

知的障害者教育のもう一つの柱は、より多くの人と接触する機会をつくること。これが知的障害者の閉鎖性を打破し、社会性を身につけ、成長への道づくりにつながる。

当法人の農作業、掃除、洗濯等の技術をマスターしただけでは、一般企業への進出は困難。そこで就職先を広く企業に求めるため、次のようなことを実践している。

(ア) 知的障害者もローテーション

知的障害者は、概ね各施設に1名、分散して配属されている。特筆すべきは、知的障害者を4~5年でローテーションすること。その狙いは、より多くの人との出会いづくりにある。いかに大きな当法人でも、働くスペースは一つの施設に限定される。そこで別な施設にローテーションして、新しい職員や新しい利用者と新たな出会いを生み出し、成長へつなげていこうというのである。

(イ) 地元中学校との交流

障害や障害者への理解を深めることを目的として、年に数回、地元の中学校を数校訪問している。中学生の演奏を聴く一方、知的障害者自身が質問に答える形で仕事の紹介(写真)をしたり、太鼓や踊りを披露して、交流を深めている。

これも知的障害者の新しい出会いを生み出すことになり、社会生活へ溶け込むチャレンジ効果を上げている。

(ウ) 一般職員と一緒に研修旅行

一般職員と一緒に、“対等の役割を持って”研修旅行を行っている。障害者ががんばって働いている模範的な会社や施設の見学をするので、学ぶことは多い。最初のうちは見聞きするばかりの受け身の研修であったが、最近は一般職員と対等の役割を持って参加しているという意識が出てきており、質問をする人が増えてきているのはうれしいことである。

また、研修の後は、水族館を見たり、カラオケで熱唱したりと行動範囲が広がっている。そのほかコンサート鑑賞等、文化面の充実も考えている。

③ 画期的な各種プログラム

マンモス法人でありながら神経が隅々まで行き届いており、無駄のない動きをしている要因として、時間をかけてじっくり改善されてきた各種資料の存在がある。

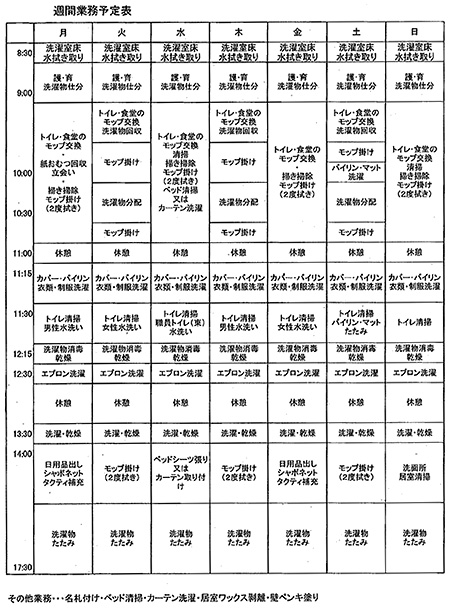

(ア) 週間業務予定表(下記)

施設ごとに週間業務予定表をつくり、これに沿って抜けのない仕事をしている。

(イ) 人事考課表

人事考課表は、半年ごとに目標を立て、一般職員と一緒になって考え、反省し、まとめている。何がよくできたか、何ができなかったのか、その原因は何か? この結果は、考考課者面接でも評価されており、各人の成長を半年ごとに把握できると好評である。

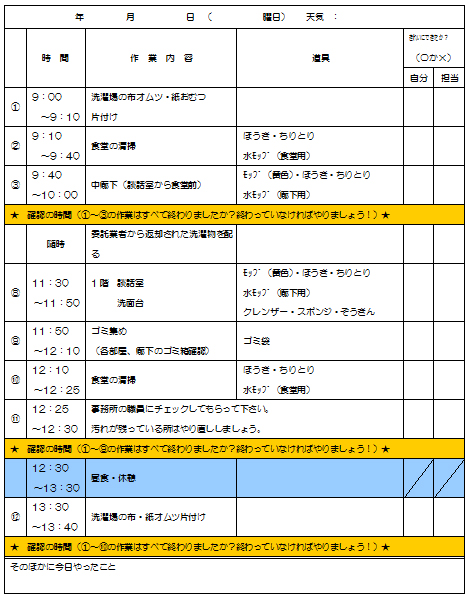

(ウ) 作業日誌の一部

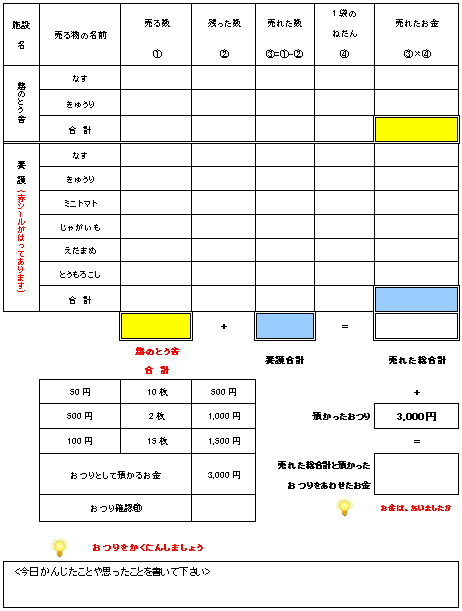

(エ) 野菜売上げ日報(下記)

売上げ日報は誰でも自動的に売り上げが計算できるよう工夫されている。

④ ベテラン職員が1か月間マンツーマンの指導

担当職員は、入社後1か月間、マンツーマンで本人に分かりやすい言葉を使いながら丁寧に指導している。また、通常の業務とは別に交流会や旅行を通して、モチベーションを高め、仕事のやる気を引き出している。

毎日がスタートであり、今日できても明日できないこともある。行きつ戻りつしながら、気が付いたら前進していたということもある。ベテラン職員だからこそ成果を出すことを急がないで、じっくり対応している。

⑤ 掃除のやり方もビジュアル化

「ここを掃いて下さい」ではわからない。「さっと一掃きでOK」となってしまうこともある。そこでゴミをまとめる場所をテープで囲い、この中に入れて下さいと、目で確認できるようにしている。

⑥ 労働災害と交通事故

労働災害は、これまでゼロ。交通事故は、ケガはしなかったが自転車の転倒による自損が1件。事故当時は、障害のない人も同じであるが、気が動転し、周囲に誰もいなかったこともあり、どう対応してよいかわからなくてパニック状態となった。

対策としては、事故等何かあった場合は、どこに連絡をすればよいのかといった簡単なマニュアルをつくり、これを本人に持たせるようにした。

知的障害者は自分の思いや気持ちをうまく伝えることが苦手な人が多いため、事故にかぎらず小さいミスも伝えられないことがある。結果的にミスを隠してしまうことになるので、職員が積極的に働きかけ、本人とコミュニケーションをより多く取るよう配慮している。

3. 今後の課題と展望

(1)高齢化対策

定年は60歳、希望者全員65歳までの雇用を実施しており、高齢化対策も充実している。とりあえず65歳までは万全であり、安心して働くことができる。

(2)独り立ちに備えた生活指導

本人が独り暮らしをしたいというニーズがあれば、社会福祉法人の強みを生かし、本人のニーズに応えられるよう関係機関と連携しながらバックアップしている。

両親がいない等、家庭環境に恵まれていない人も多い。住むところがなく、当法人を拠り所として就職してくる人も結構いる。しかし、いずれは独り立ちしなければならない。

最低賃金を下回っている障害者はいない。しかし、収入もさることながら、親御さんが亡くなった後の生活まで考えなければならない。そこで将来の独り暮らしに備えて、次のような生活指導を行っている。

毎日ご飯まで買っていては大変なので、自分でご飯を炊ける。部屋の4Sをしっかりできる。メタボリックシンドロームにならないための適切な運動の推奨と栄養バランスのとれた食事をする。金銭感覚を身に付けて一人で買い物ができる等。

宇留野光子理事長

篠塚志津施設長

杉野隆亮サービス管理責任者

宇留野光子理事長の話

「時間の経過と共に本人たちの仕事の適性や性格が見えてきたとき、次のステップとして、現在の仕事よりも、より広い社会性を求められる一般企業に就職させることを考えたい。これが実現すれば、本人たちの可能性はさらに広がり、より高い収入と長期雇用を実現できることになるので、一層仕事に対し意欲的に取り組むようになると思う。

しかし、現在その扉が開かれているかといったら、甚だ難しい状況である。そういう観点からも本人に見合った仕事を追及できるシステム(例えば、他企業等の職場体験)の構築が必要と考える。

そのためには、しっかり根の張った人づくりが大切である。安易にスピードを求めるのでなく、じっくり育てていくこと。しかし、これをいきなり一般企業に求めることは難しく、前段階として当法人が一般企業の要望に応える人材づくりをしていきたい。

管理者は、彼らを自分の持ち物とするのではなく、一般企業の戦力として還元することを目標として育てている。当法人をジャンプ台として、いつの日か彼らが続々と一般企業に飛び出していくことをめざして、今後も歩み続けたい。」

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。