事業所の一体的な取り組みが「やりがい」と「安心」を造り出す雇用事例

- 事業所名

- 株式会社日本レストランエンタプライズ

小金井グリーンアテンダントセンター - 所在地

- 栃木県下野市

- 事業内容

- 旅客鉄道会社列車内食堂営業、車内販売営業、車内改札及び案内に関する業務 他

- 従業員数

- 5,097名(全体) 80名(小金井グリーンアテンダントセンター)

- うち障害者数

- 83名(全体)1名(小金井グリーンアテンダントセンター)

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 29 内部障害 知的障害 38 倉庫内業務・センター室内清掃他に従事 精神障害 16 - 目次

1. 事業所の概要、企業全体における障害者雇用の取り組み

(1)事業所の概要

① 概要

株式会社日本レストランエンタプライズ(以下NREと記載)は、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)のグループ企業である。

前身は、昭和13年9月、旧国鉄の列車食堂の運営を主とした日本食堂株式会社に始まる。※現在、列車食堂は、カシオペア・北斗星の2つの寝台特急列車で営業している。

現在の事業展開は、列車内販売や馴染み深い駅蕎麦店を始め、バラエティに富んだレストラン等の飲食産業を主力としている。ほか、駅弁の販売は、日本一の販売数を誇り、多くの乗降客に親しまれている。また近年、社員食堂などの給食事業の委託や有料老人ホームの運営などを行い、駅を中心としたサービスだけではなく、日常の身近なところに食の安心や楽しさを届けている。

② グリーンアテンダントセンター(以下GACと記載)について

GACは、小金井グリーンアテンダントセンターを含め9つのGACで構成されおり、湘南新宿ラインや宇都宮線、東海道線等の普通列車グリーン車に、アテンダント(乗務員)を配置している。主なサービスはJR東日本の普通列車グリーン車内でグリーン券の確認や発売、乗車客への列車の時刻・駅・乗換え案内のほか、飲み物や軽食などの販売を行っている。

当事者であるKさんは、小金井GACに配属されており、倉庫内業務・センター室内の清掃に従事している。

(2)企業全体における障害者雇用の取り組み

(障がい者雇用フォーラムの開催について)

2011年から年1回「障がい者雇用フォーラム」を開催していている。この会は、就労している障害者・就業支援機関・ハロ-ワーク等の関係機関・NRE社員や経営幹部が参加し、障害者雇用についての理解を深めるとともに、より働きやすい職場作りのために関係者の相互コミュニケーションの場として活用している。

2010年ころから障害者雇用の拡大とともに、NREが多くの事業を展開していることもあり、就労者や就労関係機関者から「他の就労者がどのような仕事をしているか興味がある」「自分の勤務している職場以外を知らない」などの声を頂く機会があった。会社としてもNREの全体像を知ってもらいたいという思いがあり、同様の意向を抱えていた。また、社員からも「自所での取り組みに不安を感じ、他所事例を見てみたい」という声も上がっていた。そこでこれらのニーズに応えるため、「障がい者雇用フォーラム」を開催する運びになった。(フォーラムでは、会社全体の説明や障害者雇用への取り組みについての説明、就労者も参加した職場の事例発表、意見交換などを実施。)

その結果、就労者本人、支援者共に会社の全体像や雰囲気を知ることができ、また、参加者全体での情報共有が可能となった。会社としても、障害者雇用に取り組んでいる姿勢を表すことで、就労者への安心感の向上、職場での共に働くことへの意識の向上にもつながる効果(下記に参加者の声を記載)が生まれた。

| ① | 「また、来年もフォーラムで会おうね。がんばろうね」と相互に声を掛け合う姿が見られた。 |

| ② | 職場では一見「内向的」と思えた就労者が、初対面でも就労者同士、溌剌と会話を交わす場面が見られ、今まで分からなかった本人のキャラクターを垣間見れた。 |

| ③ | 懇親会の会場で好評だったデザートを作っているのが、就労者であることに驚き、自分も頑張ろうと気持ちを新たにした。 |

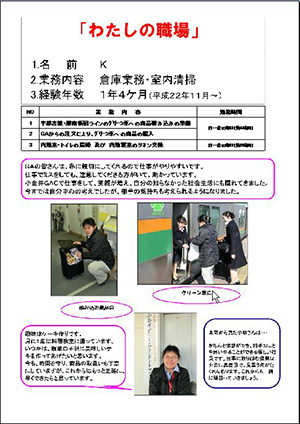

上図はKさんが「障がい者雇用フォーラム」に参加した際、職場紹介として掲示されたポスターである。内容は「わたしの職場」をタイトルに本人の自己紹介・業務内容・就業しての感想を載せている。当日、各部署のポスターが掲示され、本人は積極的に、観覧する方と交流し情報交換をしている。

~参加したKさんの感想~

違う部署の方とのふれあう機会が持てて良かった。特に、同じ業務を行う他センターとの情報交換ができ、倉庫管理業務として「形を崩しやすい商品を潰さないように梱包等に注意を払うようにしよう」と互いに鼓舞し合えたことが良かったと話している。またフォーラムの会場までは、グリーン車に乗車し、アテンダントの業務を見学している。自分の業務が現場でどう反映されているか、改めて知る良い機会になったと述べている。

2. 障害者雇用の展開について

~当事者Kさん(21歳:女性)知的障害について~

一般高校卒業後、製菓の専門校(1年制の専門学校)に進学、製菓に関心が高かった為、就職先にケーキ屋・パン屋を中心に就職活動を行うが結果は思わしくなかった。専門学校卒業後、同じ障害をもつ保護者からの紹介があり、県南圏域障害者就業・生活支援センターに登録、障害者職業センターで職業評価を受け、その後同職業センターにて3ヶ月間の職業訓練を受ける。訓練後の所見としては、指示理解や臨機応変な対応には制限があるが、真面目に取り組むため、見通しを持ちやすい定型的な作業であれば、対応可能という評価を得ている。訓練期間終了と同時期に日本レストランエンタプライズからの求人の紹介を受け職場実習に臨んだ。

(1)小金井GACでの障害者雇用に至るまで

| 平成22年10月 | 積極的に障害者を雇用するという会社方針に基づき、NRE本社管轄のハローワーク品川を介して、最寄りの障害者就業・生活支援センターから雇用対象者の紹介を受ける。 |

| 平成22年10月20日 | 業務内容・受入体制・支援体制について関係者協議を開催。※他部所の雇用モデルを参考にして小金井GACに合った職務選定の協議を図る。 |

| 平成22年11月 2日 | 本人・保護者・事業所(本社雇用担当者)・関係支援機関と業務内容・受入体制、支援体制について最終的な合意を図る関係者会議を開催。 |

| 平成22年11月4日~17日 | 10日間の職場実習(ジョブコーチ支援制度利用) |

| 平成22年11月17日 | 実習最終日に本人の就業姿勢・意欲、人柄を考慮してトライアル雇用制度利用無しのパート採用となる。 |

(2)具体的な取り組み

① Kさんの業務内容について

Kさんは、小金井GAC内にて倉庫内業務並びに清掃業務に従事している。倉庫内の業務は、アテンダントが乗務している列車から注文を受けた品物を倉庫内で揃え、小金井駅到着と同時にホームから手渡しでアテンダントに届ける作業である。

倉庫内の商品は、アテンダントがグリーン車の車内で販売する商品になる。また他の業務として倉庫内の商品管理、アテンダントが使用するキャリーバックの管理を行なっている。清掃業務に関しては、概ね1時間であり、トイレ・浴室・宿直室等の清掃とベットメイキング、ゴミ出しの作業がある。

② ジョブコーチ支援から

職場定着に向けては、本人も初めての就業である点、部署としても初めての障害者雇用であるため、双方の不安解消を目的とした雇用前の職場実習時からのジョブコーチの支援を開始した。支援開始時には、本人の特性を加味し以下のポイントを留意しながら支援を行った。

- Kさんの性格並びに障害特性に関する事業所への助言

本人の働き易い職場環境の整備のために、双方への心理的な負担の軽減を図る支援はよく行われる。本人の就業に関する不安感のケアはもちろんのこと、周りの従業員の心理的な負担を軽減する助言を行っている。一般的に性格や障害特性を「一つの個性」という表現だけでは理解が得られない場面がある。具体的に言動の裏付けを説明することで、誤解を招く要因の軽減につながった。

Kさんは、臨機応変に対応することが苦手であり、集中して作業に取り組む結果、自分基準の判断で行動してしまうことがある。また周りの状況に気づくことを苦手とする点があった。一見、意欲的に取り組んでいる姿として評価を得られる反面、指示されていないことまで、頑張ってやろうとすることも多々見られた。またコミュニケーションも苦手とするところがあり、ポイントを絞って話せないことや、話題が自分中心で、時間を忘れて話し込んでしまうことがあった。会話の中に辛い体験を折り込むことから承認欲求が高い傾向にあることを助言の中に入れている。

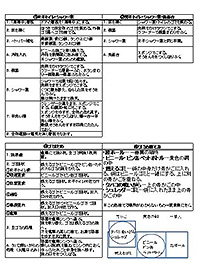

当初、この言動が目立つことがあったが、継続した事業所からの励ましと指導があり、本人自身の障害理解も深まっていった。事業所単独でも本人の成長を見届けられているという点では、事業所の協力により早い段階でナチュラルサポート(自然的に行われる従業員からの就業サポート)の形成が図られた。 - 作業手順シートの活用(支援機関)

一連の作業スケジュールの中で、自ら判断して優先順位や段取りをつけることが苦手な部分であった。また作業の指示が抜けてしまうことがあり、不注意なミスを未然に防ぐためにメモ帳の活用を意識するようにKさんに働きかけた(図1)。

イラストを書くことが得意なことから、図を記入して意識付けを行う習慣ができた。また、規則的に作業を行うことで基本的な手順を身につけて行えるよう作業手順シートを作成し活用を図った。(図2) - 社会的なマナー・ルール習得(支援機関)

初めての就業ということもあり、明文化されていない慣習、社会人としてあるべき姿勢・マナー・ルールを、必要に応じて助言し支援を行った。一例として、休日にプライベートで遊んだ翌日に、体調が悪くなった際には、休んでも良いか?という相談があった。休日に気分転換で遊ぶのは良いことだが、休息をとり次の日により良い仕事をするための休日でもあることや、Kさんがその日、業務を抜けることで他の従業員に迷惑をかける可能性があることを助言した。また、与えられた業務に関して責任をもって努めて欲しい旨を伝えている。社会人としての常識に関して、経験する機会が少なかったことで起こりえる発言であることから、事業所に協力をお願いし、適宜指導のもと、社会人としての成長を促した。

(自ら記入)

③ 事業所内の取り組み

- 事業所内の理解について

障害者雇用において、事業所が障害者雇用の基本方針を従業員に示すことは、本人の継続した就業生活に重要なポイントとなる。中でも障害者が配置される現場では、不安や戸惑いを隠せないことも多いため、小金井GACでは、事前に、同じ業務を担当するスタッフへの説明を行い、理解と協力を求めている。それと同時に職場全体のスタッフにも説明を行い、安心してスムーズに受け入れることのできる環境を整えている。 - 事業所内で配慮した点

社会人として時間を守ること・怪我の無いよう努めることを中心にアドバイスを行っている。また、できる限り自然体で接するようにし、安心して働ける環境づくりを事業所として心がけている。 - 事業所内の変化

Kさんは、挨拶が励行でき、時間を守ることもできるため、周囲の同世代のアテンダントもKさんから見習う点もあり、刺激を受けている。障害者雇用が職場に与えた好結果の1つになっている。

3. まとめ

障害者の「働く」を考える際、支援機関は本人の障害特性を踏まえて、職場定着に向けた業務の構造化(わかりやすさ)を視野に入れてアプローチしている。職場定着に向けては、業務を遂行する力を習得すると共に、就労継続するための「動機」や「意欲」も同時に育む必要がある。支援機関にとって、「動機」「意欲」の向上または維持することに対して有効的な取り組み方法は何かと課題に置くところも少なくは無いだろう。

今回の事例において本人の努力と同時に注目したい点として、事業所の取り組みがある。会社全体でいかに障害者雇用を盛り上げていくか、会社全体の前向きな姿勢が本人の就業意欲に響いていることが働きぶりから分かる。今回、フォーラムを通じて雇用担当者から「様々な箇所で一緒に働いている仲間がいる・応援してくれる仲間がいる・一人ではないという気持ちで、これからも長く働き続けていただきたい」とコメントを頂いている。このような障害者雇用に寄せる想いが、一体的な気持ちの「つながり」となり、「やりがい」や「安心」を造りだす基盤となる取り組みになっているのではないだろうか。最後にKさんの近況の想いを載せて終わりとしたい。

Kさんから(本人からの文章をそのまま掲載)

~就職した感想~

トイレ掃除や配達の際に「いつもいつもきれいにしてくれてありがとう」「重たいのにありがとうございます。」などの励みの言葉をグリーンアテンダントや倉庫スタッフ、内勤の方々にもらっています。最近では、JRの会社の人や掃除員さん・駅員さんやタクシードライバーさんからも「頑張ってね」などの励みの言葉を頂いており、先日配達の帰りに学生さんが「お仕事がんばって下さい」と言って笑顔で通って行き「がんばろう」という気持ちになりました。また倉庫スタッフから「○○した方がいいよ」などのアドバイスや指摘などをしてくれ少しずつ成長にむけさせてもらっており、今では小金井駅全体に支えられています。以上

県南圏域障害者就業・生活支援センターめーぷる 梁島 和由

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。