社内のチームワークと関係機関との連携による障害者雇用の職場拡大

- 事業所名

- 株式会社くらコーポレーション

- 所在地

- 大阪府堺市

- 事業内容

- 回転ずしチェーン

- 従業員数

- 9,123名(パート・アルバイトは1日8時間換算)

- うち障害者数

- 68名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 13 店内や駐車場の清掃、お皿の洗浄、開店前のセッティング、ストック作りなど 内部障害 知的障害 49 店内や駐車場の清掃、お皿の洗浄、開店前のセッティング、ストック作りなど 精神障害 6 店内や駐車場の清掃、お皿の洗浄、開店前のセッティング、ストック作りなど - 目次

1. 事業所の概要・障害者雇用の経緯・店舗での雇用への道のり

(1)事業所の概要

くら寿司といえば、今や知らない人はいない大手回転ずしチェーンである。日本全国で約300店舗を誇り、その店舗は年間20~30店舗ほど増え続けている。今回は、くら寿司を運営する株式会社くらコーポレーション大阪狭山研修センターを訪問し、人事担当者に障害者雇用についてお話を伺った。

同社の現在の障害者雇用の状況は、身体障害者(肢体不自由)13名、知的障害者49名(うち、重度知的障害者13名)、精神障害者(発達障害者含む)6名で、障害者雇用率は1.93%である。現在、障害者はそれぞれ50店舗ほどで雇用されており、障害者が担当する作業は、障害種別によって固定することはなく、店内や駐車場の清掃、お皿の洗浄、開店前のセッティング、ストック作りなどの業務を各自の適性に合わせて行っている。

(2)障害者雇用の経緯

そもそも、くらコーポレーションでは、以前より食材の調理や加工を行い店舗に提供するセントラルキッチンの場で障害者雇用を行っていた。それが各店舗で障害者を雇用し始めるようになったのには、ある一つの契機があった。

それは、平成22年7月の短時間労働者も雇用率に算定するという法改正である。元来、短時間労働者が常用労働者の8割を超える同社では、この法改正によりかなりの人数の障害者雇用が求められることになった。この状況の改善に向けて、平成20年頃から人事部を中心にさらなる障害者雇用の拡大に動き始めた。しかし、さらなる障害者雇用を検討するのであれば従来のセントラルキッチンでの雇用だけでは間に合わない。人事担当者は、各店舗における障害者雇用を検討することにした。

(3)店舗での雇用への道のり

一言で店舗での雇用を進めたと言ってもそれは簡単な事ではない。「お客様が来られる店舗で本当に大丈夫なのか。」「実際に何をしてもらえばよいのか。」店舗での障害者雇用を進めたことのない人事担当者以上に、それまで働く障害者の姿を目にしたことのない人たちは懸念を抱いていた。

人事担当者は、セントラルキッチンでの障害者雇用の時からお世話になっていたハローワークや障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、といった関係機関に連絡をとり相談をした。

そして、まずは1店舗で試験的に障害者雇用を検討してみて、その状況を店舗を担当する業務部や他の人たちにも見てもらい、企業全体としての障害者雇用の周知を図ったのである。ジョブコーチ支援を活用し、トライアル雇用も利用し障害者雇用をどうのように進めていけばよいのか具体的な道筋が見えた時、「店舗での障害者雇用を進めていこう。」で全員の意見は一致した。こうして、平成22年には、60名ほどの障害者を各店舗に雇用し、現在の障害者雇用の状況に至っているのだ。

2. 取り組みの内容、支援機関との協働

(1)取り組みの内容

① 具体的な雇用の取り組み

まず、店舗で雇用をするといってもどのような作業があるのか、障害者職業センター等関係機関と相談しながら、基本的な作業工程表を作成した(資料1参照)。

こうして作成された作業工程表を基本として、それぞれの障害者に合った作業を見極めながら実習、トライアル雇用を経て、正式雇用へとつなげていく(資料2参照)。

「障害者の場合、どうしても面接だけでは決められないところがある。面接では全く話せない人が実習では生き生きと作業をすることもあるし、そういった意味でその人がどれだけ働けるのかをみることができるので実習は大切です。また、実習は事業所側だけでなく、本人もそこで働きたいのかをじっくり考える機会にもなります。」と人事担当者は言う。

また、作業工程だけではなく、土日は平日とは異なり、アルバイトの人が多いため、指示者の変更により混乱をきたす人には平日のみの勤務にしたりと勤務日についても障害特性等に応じて配慮を行った。

② 雇用可能な店舗の選定

障害者雇用を進める店舗はどこでもよいというわけではない。それこそが最も重要なポイントだと人事担当者は言う。前述したようにくら寿司は、この不景気の中、年間に30店舗ほど着実に拡大をしている。これは言い換えれば、毎年30人の新人店長が生まれるということである。そのため、店長の異動は激しい。そうなると長きにわたってその店舗を支えるのはパートの人達ということにもなってくる。その店舗の特徴をふまえ、パートの人達の受け入れ態勢を確認し、障害者雇用を進めるという。もちろん、実習の時から店長は障害者雇用に責任をもつが、今後の異動の事を念頭に入れ、あえてパートの人達と障害者との関係を重要視するのだ。

(2)支援機関との協働

人事担当者のお話から関係機関との連携が障害者雇用の重要なカギの一つであると認識した。くらコーポレーションの障害者雇用について、大阪府堺市にある大阪障害者職業センター南大阪支所(同社本社所在地)を訪問し、実際に雇用支援に携わった障害者職業カウンセラー(以下、カウンセラー)とジョブコーチにお話を伺った。

① 広域にわたる店舗での支援

障害者雇用のできそうな店舗を慎重に選びながら、雇用を拡大するということは、大阪府内の店舗だけにこだわらないということを意味している。

全国展開している同社では、他府県の店舗での障害者雇用を進めるにあたり障害者職業センターとの連携が有用であったという。障害者職業センターは、各都道府県に最低1つは設置されている独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の機関である。

そのため、大阪での支援体制や支援内容を大阪障害者職業センター南大阪支所から他の都道府県に円滑に情報伝達ができ、他府県でも大阪と同様の支援体制がスムーズに行えた。次のページに載せた写真は他府県でも大阪での取り組みが円滑に把握できるように南大阪支所のカウンセラーが作成した資料である(資料1、資料2)。

また、全国的な組織である障害者職業センターが広域にわたりサポートを行ったり、就職時にジョブコーチ支援を行うと同時に、地域に密着し生活面のサポートも含め長い視野で職業生活を支援する障害者就業・生活支援センターとの連携も図り、3者が連携をして障害者のサポート体制を確立している。

こうして、障害者雇用を行う店舗は確実に増えていった。

② ジョブコーチの感想

実際に店舗に訪問し、障害者雇用の支援を店舗の人達と協力して行うジョブコーチにくらコーポレーションでの支援について感想をきいてみた。

「私が支援に行かせていただいている店舗はどこもパートさんや従業員がしっかりしていてチームワークも抜群です。人事の方々は、店舗を選定していると言われるかもしれませんが、これはくらコーポレーションという企業の体質自体がよいことの表れではないでしょうか。パートさんが長い目で時には厳しく時にはやさしく見守って下さっているからこそ障害者雇用がうまくいっていると思います。」

ジョブコーチに具体的に障害者雇用を支援するにあたって印象的だったことをきいてみた。するとこんな話が聞かれた。

ほとんど笑顔を見せたことのない発達障害のAさんの支援で朝礼の様子をみていた時のこと。パートのリーダーが、おもむろに他の従業員全員に対してこう言った。「みなさん、Aさんはこのお店のために気付いたことは何でも発言してくれます。みなさんもAさんを見習いましょう。」普段から空気を読むのが苦手で、自分が思ったことを何でも口にしてしまうAさん。この空気が読めないという、いうなれば「障害」の面をパートのリーダーは長所ととらえ、みんなの前で褒めたのだ。

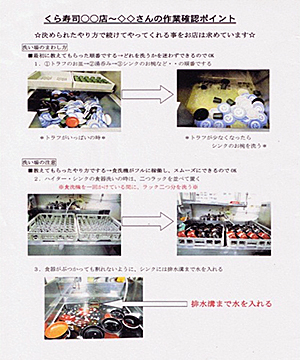

ジョブコーチは、その時のAさんの何とも言えない笑顔が忘れられないという。下表の作業確認ポイント表は、慣れるまで、本人はこれを見ながら作業を行えるし、周囲の人も指示内容を確認できる。また、現在はその都度確認をしなくてもよくなっているが、本人のポケットには「お守り」のように常にしまってある。

3. 取り組みの効果、まとめ

(1)取り組みの効果

① 店舗を訪ねて

本社の人事担当者や障害者職業センターの人のお話を伺い、私は実際に店舗で働いている人達の様子を知りたくなり、人事部の人にお願いし、兵庫県伊丹市にある「くら寿司安倉店」を訪ねた。

ここには、知的障害のあるKさんが働いていた。Kさんのお仕事は、開店前の店内清掃や準備、大葉などの準備、皿の洗浄などである。訪問した時は、ちょうど開店前の店内の清掃作業中であった。

安倉店の広い店内を黙々と正確に清掃している姿は、全く他の従業員と変わらなかった。

② Kさんへのインタビュー

忙しい仕事の合間をぬって、Kさんに話を聞かせてもらうことができた。Kさんは働き出して2年になるとのことで、働き出した当初の事を話してもらった。

「ここに来た時は、慣れてなくて忙しい時なんかはどうしたらよいか(何を先にしたらよいか)困ってしまうことがよくありました。今もありますが(笑)。でも、周りの人とかに聞いたらちゃんと教えてくれるので、大丈夫です。」

何気ないことのようだが、忙しい時に混乱してもちゃんと聞ける人がいる、そしてちゃんと教えてくれるというのはとてもよい関係である。

現場のリーダーでKさんが働き出した当初からいる仲川さんも、「障害者が来ると聞いた時も抵抗はそれほどなかったですし、実際働く様子を見ても問題ないです。慣れるまでは、忘れちゃうこともありましたが、繰り返し教えれば、そのうち覚えてくれました。ちゃんと質問もありますし。色々な人がいますから、みんなで一緒にやっていければと思います。」と障害者雇用に抵抗はないようである。

(2)まとめ

① 人と人との関わりの重視

人事担当者にくら寿司が求める人材を尋ねたところ、あいさつ、返事、感謝、謝罪がきちんとできることを挙げられた。作業ができるかどうかも勿論であるが、それ以上にチームワークを重視しているようである。

ここにくらコーポレーションの企業としての方針が表れているのではないだろうか。他店にはない色々なアイデアも他の企業がコンサルタントなどを利用しているところが多いようだが、くらコーポレーションではアイデアは社長や従業員の中から出されるという。従業員同士のチームワークを高め、人と人との関わりの中で新しい事にもチャレンジしていく。

だからこそ、店舗内での障害者雇用も円滑に進んでいったのではないだろうか。従業員同士がお互いを理解し、様々な事にチャレンジしている姿勢こそが障害者雇用を成功させている秘訣なのかもしれない。

そして、その事はお客に対するおもてなしの心にもつながるとも言える。

② 店舗における障害者雇用を経て

最後に人事部の人に障害者雇用を進めたことでよかったと思う事をきいてみた。すると、店舗の従業員から挙がってきたこととして2点を挙げてくださった。

一つは、障害者の真面目に働く姿勢をみて、他の人が励みになるということ。

もう一つは、指導者自身が、どのように教えれば分かりやすいのかという教え方を学ばされたということ。

そして、当初は大丈夫かと言う声も聞かれた店舗での障害者雇用が、今では店舗の側からうちでも雇えるのではないかという声も聞かれるようになってきたという。

③ 今後にむけて

平成22年の短時間労働者の障害者雇用率の算定に向けて邁進してきた障害者雇用も徐々に落ち着きをみせ、このままの状況であれば平成25年の障害者雇用率の引き上げ(1.8%→2.0%)も乗り越えられるであろう。

しかし、たとえきっかけが法令遵守であったとしても障害者雇用は何も法律のために行っているわけではない。くらコーポレーションでは、次年度は新卒障害者の雇用も予定している。働いた経験のない障害者を雇用するということは今まで以上に障害者を育てるという姿勢の表れともとれる。

また、人事部では、現在働いている人たちのモチベーションを今後どのようにすれば保てるかということを課題として認識している。

くらコーポレーションの障害者雇用から見えてくるもの、それはチームワークを高め、人と人との関係を重視しながら新しい物事にチャレンジし、どんな人も受け入れる企業体質ではないだろうか。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。