社訓遵守:「自主的な努力、会社の理解・援助、同僚の理解・協力」

3つの融合を生み出す「協働」の証

- 事業所名

- 企業警備保障株式会社

- 所在地

- 島根県松江市

- 事業内容

- 総合警備業

- 従業員数

- 645名(平成24年7月末現在)

- うち障害者数

- 8名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 2 施設警備 内部障害 2 交通誘導警備、施設警備 知的障害 4 交通誘導、案内業務 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯及び雇用・勤務・社員教育に対してのポイント

(1)事業所の概要

- 沿革

昭和52年、島根県松江市に「企業警備保障株式会社」を設立し、以来島根県・鳥取県全域及び広島県・岡山県の一部を事業エリアに警備業務等を行う。地域と企業の安全の確保のために全力を傾注している。 - 社訓

誠実・責任・融和 - 事業内容

◆【警備業務】施設警備、空港保安、店内保安、交通誘導警備、イベント警備

◆列車見張り業務、設備管理、清掃業務、空港消防業務、レンタル事業、イベント設営・準備 - 警備業務等に関わる管理システム

平成12年には全国の警備会社でも稀であった(本社・全支社を対象にした)警備業務に対するISO9001を認証取得し、以後警備員の質の向上に努め、平成22年に認証返上した以後も、社内独自のルールを構築し、業務を実施している。

(2)障害者雇用の経緯及び雇用・勤務・社員教育に対してのポイント

平成4年以前より身体障害者や内部障害者を交通誘導警備や施設警備に従事させている。

障害者の程度に合わせて勤務場所等の配慮は行っているが、特別扱いはしていない。障害のない社員(高齢者、若年者)の中にも仕事内容で得手不得手のある者等で「配慮」が必要な者はいるため、障害者・障害のない者に関係なく、その人の力量を考慮して勤務に就かせている。勤務先は少人数あるいは1人での勤務となるため、管理スタッフが常に目を行き届かせておくことができない。そこで、「会社の理解・援助」および「勤務場所の現場責任者や同僚社員の理解・協力」が必要不可欠となり、つまりはその集大成として各人「人に対して【配慮】ができること」が全社員に必須事項となる。このことは組織行動において非常に重要なことである。

ここで当社で行っている社員教育内容を説明しておく。

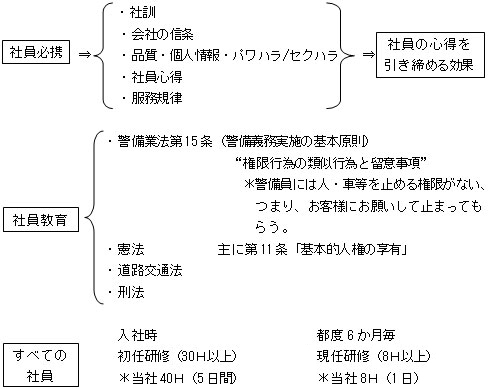

◆すべての社員が「社員必携」(手帳化)を携帯している。各項目別にコンパクトにまとまっている。

*当社においては社員教育等の機会は平等に与えている

社員必携と社員教育は連動しており社員教育で習ったことが社員必携で確認できる形となる。その社員必携を業務中携帯することで、現場等で困難な問題が起こった場合に効率的に問題解決できる術を学習でき、その蓄積・経験等が新たな問題に対面したときに「より的確に」、「より早く」、「より丁寧に」対処できることに繋がる。

また、社員教育の中核概念のひとつにおいて「人に対して【配慮】ができることの重要性・必要性」をテーマにしている。

そして、全社員の共通事項として、社員を採用した場合は、障害のない者・障害者関係なしに一定の技量に達するまでは、先輩社員の指導の下で現場研修(OJT)を繰り返し行っている。当然のことであるが、その先輩職員もOJTの際の自己の指導内容が劣化しないように、必要の都度、新たな知識を社内研修等(OFF-JT)を通して補足していくこととなる。

当社ではOJTとOFF-JTの相乗効果が永遠のテーマとなり、このシステムが劣化せず、常に漸進するように都度状況を確認していく必要がある。

ここで、普段気を付けていること、会社として考慮していること等を挙げる。

- 極力声をかける、困ったことがあれば相談に乗るなど、コミュニケーションを多くとるように努めている。

- 勤務場所の編成のマネージメント:仕事をする上で、チームとしてお互いにうまくいくためにいろいろな配慮を行う。

- 基本的には、障害のない者も障害者も同じ研修等を受けており、ほぼ同様の仕事をしているため、同様の賃金を支払い格差は設けていない。

2. 事業所での取り組み内容

- Aさん(腎臓機能障害)

Aさんは平成11年に入社し、順調に警備業全般を担当してきたが、平成16年10月頃体調を崩し、腎臓機能に支障が見つかり約1か月半程入院し、その後約1か月半程休職することとなった。

本人の積極的なリハビリもあり出社可能となったが、毎週月・水・金に週3回(1日に4時間)の人工透析を行う必要があるため、今までのようなオールラウンドな勤務が難しくなった。

当初、日勤で人工透析のない火・木(徐々に土・日を増やす)に通常交通誘導等の業務を行い、徐々に体を慣らしていくこととなったが、体がフラフラしたり、人工透析の通院等で間隔が空くので、なかなか以前のような勤務を行うことが難しかった。また、日勤での業務が人工透析のある日はできないことから、収入の面でも将来に対して焦りを感じていたが、タイミング良くパチンコ店の駐車場の警備業務が入り、以後約1年間人工透析を午前中に行うことで午後14:00から午後23:00まで業務を行うこととなる。

実は、この1年間での「人工透析通院と業務の共存」を中核とする「自主的な自己管理」の意識の醸成が「今日の業務の礎」となるのである。その後、パチンコ店の駐車場の警備業務も減ったが、「自主的な自己管理」の成果として平成24年4月からは週3回午前中に人工透析を行い、月から金まで夜勤専門の業務を行い、土・日を休日として完全週休2日を実現させることで自分の業務スタイルを確立することとなる。

キーワードとなる土日の2日間は体調の維持・管理のためしっかりと体を休ませているとAさんは語る。ここで強調したいことは、これまでの集大成として収入の安定と体調維持を両立できる体制を確立させたということである。

また、人工透析を継続していくための心得として「仕事と思って取り組むことが大事である」とAさんは語る。

今日までの業務はAさんの相当な覚悟と努力があったため実現できたことであることを強調したい。当然のことだが、努力する社員を応援する会社の適切な指導・配慮があったことはいうまでもない。

ここで、ある日のAさんの日程を追ってみた。

| PM 9:00 | 夜勤開始(前日) 国道 交差点:車両の誘導、自転車・歩行者誘導他 *途中休憩1時間 |

| AM 6:00 | 夜勤終了

*家へ帰って朝食 |

| AM 8:30 | 人工透析開始

*読書・音楽鑑賞・仮眠などを行う。リラックスできる時間 |

| PM 1:00 | 人工透析終了

*人工透析後はシャキっとしてかえって元気になる。 *家へ帰って昼食。仮眠 |

| PM 6:00 | 夜勤仕度準備 |

*なお、人工透析のない平日(火・木)は家に帰って食事、ゆっくりと睡眠をとる。

ここでAさんに何点か質問を試みた。

| Q | : | 仕事を継続していく上で気を付けていることは何か。 |

| A | : | 夜勤を継続していくために、人に迷惑をかけないために、そして自分の為に、医師の指示・健康管理を遵守している。 |

| ◆ | 医師の指示はきちんと守っている。 例えば「食事制限」水分はある程度OK。タンパク質(肉・魚等)は人より少なめ。 野菜は水に浸したり、茹でたり。調味料は薄めに。食事は勤務時の弁当も含め自分で作っている。月1回の採血も標準値内で維持されている。 |

|

| ◆ | 月に1回の栄養士の指導を受けている。これにより、食事の補正が可能となる。 | |

| ◆ | 血圧は毎日自分ではかる。血圧は上も下も基準値内。

|

|

| Q | : | 仕事をする上で守っていることは何か。 |

| A | : | 下記2点を結果的に他の人に迷惑をかけないためにも厳守している。 |

| ◆ | 重労働は避ける。 | |

| ◆ | 走ったり、重量物を持つことはやめる。 | |

| * | これも同僚の配慮、協力があるから実現できることであり、大変感謝している。 | |

| * | 協働する組織、人間関係・コミュニケーションの充実に感謝している。

|

|

| Q | : | 今後の目標は何か。 |

| A | : | 病気になってから、人のありがたさが理解できるようになった。そのことも踏まえ、昨年、介護の講習を受け、ホームヘルパー2級を取得した。 社会貢献・老後の対策を見据えた取り組みをしていきたい。

|

| Q | : | 会社に対して感謝の念があるように感じた。具体的な思いを教えてほしい。 |

| A | : | 自分の状況を理解していただき、大変感謝している。いろいろと配慮していただき感謝の気持ちもあり仕事も頑張っている。

|

| Q | : | 同僚に対しても感謝の念があるように感じた。具体的な思いを教えてほしい。 |

| A | : | 自分の状況を理解してくれて、必要な場面で手助けしていただきとても助かっている。大変感謝している。 |

- Bさん(左手母指機能障害)

勤務は週休2日でシフト制であり、行政施設管理での勤務となる。

| PM 5:00 | 上番 |

| PM 5:15 | 電話取次業務開始 |

| PM 6:00 | 開閉館業務(閉庁日を除く) |

| PM 6:30 | 庁舎内巡回 |

| PM 7:00 | 時間外庁舎出入簿記入(閉庁日を除く) |

| PM 9:00 | 庁舎内・構内巡回 |

| PM11:00 | 仮眠 |

| AM 6:00 | 仮眠終了 |

| AM 7:00 | 宿直室側出入口開錠 |

| AM 8:30 | 引継・下番 |

Bさんに仕事に対する思い入れについて何点か質問を試みた。

| Q | : | 仕事に対してどのような目標を持っているか。 | ||||

| A | : |

|

||||

| Q | : | 仕事によって自分自身変化していったことがあるか。 | ||||

| A | : | 礼儀作法の向上、言葉使いの向上。この2点は自分でもはっきり上達したと思う。 | ||||

| Q | : | 仕事を行う上で守っていることがあるか。 | ||||

| A | : | 訪問されたお客様に不愉快な思いをさせないことを第一義としている。 | ||||

| Q | : | 仕事を行う上で助かっていることがあるか。 | ||||

| A | : | 仕事のスケジュール等について、ある程度要望が通ること。また、同僚とのコミュニケーションは取れており、お互いに切磋琢磨し、お互いに融通を効かせやすいことは仕事を継続していく上で非常に強みとなっている。 | ||||

| Q | : | 仕事を継続していく上で気をつけていることは何か。 | ||||

| A | : | 自然な形で、無理なく、業務を円滑に遂行していくことを、続けるポイントとして心掛けている。 |

適切に対応を行う

部屋全体・足元付近の状況を的確に判断する

3. 今後の課題と展望

警備を行う場所によっては、警備員の資格(交通誘導警備・施設警備等)を持った者(有資格者)を配置しなければならない場合があり、近い将来、有資格者配置義務も拡大される方向で、資格を取得してもらう必要がある。会社としては、資格試験の勉強は自主的に行ってもらうことが望ましく、各自そのことを自覚してもらいたいと考える。

また、会社としてはより質の高いOJT・OFF-JTを行える環境を構築していき、かつ、それを社員が繰り返し行っていかねばならない。(前にも述べたとおり社員教育の機会は平等に与えているので、より質の高いOJT・OFF-JTは全社員を対象としている。)

これは、社員のモチベーションの維持・向上に繋がり従業員満足(ES)となり、その社員の質の高いサービスが警備サービスを必要とする顧客の満足(CS)を提供できると確信している。

また、今後の課題としては、障害者に限らず、社員の体力低下・高年齢化の問題と、それに合った就業場所の確保が挙げられる。具体的には、まずは会社の営業開拓による場所の確保は必須となる。

その他労働条件の向上、社員の健康の保持・増進、モチベーション向上等と数えれば枚挙に暇がなく、いろいろな角度からのアプローチが必要となる。その中でも社員の健康の保持・増進においては今後重要性が増すと考えており、会社の方からも啓発・発信していかねばならない。

まずは優先順位を設けて、実現可能な事項から解決していきたい。

最後に、社訓「誠実責任融和」について

誠実:日々その日の業務に対して、お客様・社会に対して、同僚・会社に対して

責任:自己の仕事に対して、お客様・社会に対して、同僚・会社に対して

融和:困っている人に対して、お客様・社会に対して、同僚・会社に対して

社訓を遵守することで、Aさんのように「安定した収入」と「健康の維持・管理」を両立できているという事実がある。つまりは、今後も社訓を遵守することで、新たな可能性が幾多も生まれる会社を目指している。

また、Aさんの取り組みの際、「自主的な努力、会社の理解・援助及び同僚の理解・協力の3つが揃ったことで、継続しての雇用が実現できたと考える。この「協働」について今後も重要視して行きたい。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。