組織マネジメントからみた障害者雇用の仕組み作り

- 事業所名

- 株式会社フレスタ

- 所在地

- 広島県広島市(本社・センター・宅配事業部)、山口県・岡山県・広島県(53店舗)

- 事業内容

- 食品スーパーマーケット

- 従業員数

- 4,080名(2012年8月現在)

- うち障害者数

- 61名(2012年8月現在)

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 1 商品の品出し 肢体不自由 13 商品の品出し・発注・CAD・計画 内部障害 知的障害 39 商品の品出し・加工・清掃 精神障害 8 PC入力・発注・商品品出し - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

私たちフレスタは、明治20年の創業以来、創業の理念である『正直な商売』と『進取の気性』に一貫してこだわり、120年以上の歴史を積み重ねてきた。私たちが最も大切にしていることは、お客様のライフスタイルを豊かにする「食」の提案と最終的なお客様満足度の向上であると考えている。

そのために、時代の先を読み、生鮮宅配「エブリデイフレスタ」やネットスーパーの「コンテ・フレスタ」を通じての事業展開、また、「デモキッチン」での料理提案やプライベートブランドである「Bimi Smile」商品の充実等のお客様の満足度を向上させる為の先進的な取組みを行ってきた。

私たちは今までのスーパーマーケットにはない、新たな「食」の提案を行い、驚きと発見、また、何より重要な「安全」をお届けしたいと考えている。そのことに注力するために、企業の規模や販売の量だけでなく、サービスや商品の「クオリティ」にこだわり続けるスーパーマーケットになることを目指している。

これからも、お客様の信頼を裏切らない、『正直な商売』を貫き、「食」を中心としながらも、ライフスタイル全体をご提案できるような『ココロとカラダを笑顔にできる企業』になれるように模索し続け、前進していきたいと考えている。

また、フレスタの企業理念は、『お客様の笑顔を原点に、信頼される品質と安心を提供し、食から広がる、豊かで快適な暮らしの創造提案企業を目指します』である。

この真意は、従業員一人ひとりが常にお客様の視点で物事を考えられる人になることであること、私たちが提供できる信頼感と安心感は、商品から得られるもの以上に、それを提供する『ヒト』から影響を受けるものが多く、フレスタがフレスタである以上、欠かせない重要な要素であるというものである。

したがって、このような人財を育てることこそ、フレスタという企業の最終目的であると考えている。この思いは社内の全ての従業員が持っているべきものであり、全ての行動の源泉だと考えている。つまり、この考え方を基に会社の方針が施行されていると言っても過言ではない。

(2)障害者雇用の経緯

私たちが障害者雇用を行っていることは、組織マネジメント(人的資源管理)の立場から考えて特別なことではなく、必然的であると考えている。

組織で通常人材を雇用する必要性とは、その人自身の本来の能力を十二分に発揮してもらい、かつ、組織の一員として相乗効果を生み出してくれることを期待しているからであるが、障害者雇用に関しても例外ではない。障害者雇用に関して特別な理由を付けてしまえば、組織の中では特別な雇用となり、ゆえに特別な存在になる。しかし、障害者を雇用している企業として何らかのメリットがあるからということになれば、雇用を推進することは必然でしかないと考えることができる。

特に、私たち民間企業にとっては、人件費はコストコントロールの要素であるので、生産性を問われる大きなカテゴリーである。また、多く存在している店舗それぞれが、店舗毎に成果を問われることは言うまでもないことである。

その状況に対して、「何とかお願します」という力技だけで本社主導の雇用を推進すれば、店舗に残るのは負担感しかないと考えられる。しかし、先ほどの人件費は、結果的には会社全体のコストであり、どこにそのコストが付こうが最終的には関係ないことになるはずである。

すなわち、店舗には「人件費」としてのコストを負担させず、「育てる」ことだけを目的にしてもらえれば、育てれば育てるほど店舗に貢献してもらえる可能性が増分するということになる。

したがって、結論から言えば、店舗のマネージャーに対して、いかに主体的に取り組んでもらうかという「仕組み作り」が重要であり、それができれば、ある意味誰かが手を掛けなくても、自然に育っていってくれるのである。

また、私たち小売業は、意志決定をする正社員は男性が多く、現場で実務を行っているパートタイマーさんは女性が多いという歪んだ組織構成である。本来であれば、多様なお客様にマッチした組織構成でなければ、本質的な顧客満足が満たせないはずである。

その点においても、これだけ顧客起点のマネジメントが求められている現在においても、今まで私たちは口先だけで障害者雇用の在り方を議論してきたわけである。本質的にはスーパーマーケットに来店される障害者の意志は聴けていなかったというのが、正しい評価であると考えている。

それと同時に、多様な人財が組織内に居ることで、組織の柔軟さやしなやかさが高まり、結果として「組織が強くなる」ということは、組織論の中で実証されている事実である。そして、その組織としての強さは、私たち従業員の人間性の向上に著しく大きな変化を生み出していると考えられる。人として、従業員として、何が重要なのかを学ぶ良い機会であるとともに、本当の「やさしさ」や「思いやり」とはどういうことなのかを考える契機になっているのである。

つまり、私たちの理念を実現する為に、さらにお客様に支持していただくために、組織の要素として必要不可欠なものの一つが障害者雇用であるから雇用が進んできたということが経緯である。

実際に、フレスタでも過去から多くの障害者の就労実績があるが、上記の理由から、これまでは結果論であり、主体的に特別支援学校や就労支援の人と関わった取組みは、ここ5年程度の未成熟な企業である。今でこそ、障害者雇用率は2.8%を超えてきたが、社内にしっかり根付くレベルには、まだ到底到達していないと考えている。

ただし、小売業という労働集約型産業においては、人的接触を主な業務とするので、人材は企業の生命線である。ある意味小売業界が雇用を積極的に進めることは、合理的なことである。そして、その上で、私たちが掲げている中期計画の中には「価格だけではなく、付加価値の高いお店、商品創りと、それを活かす人財創りを目指す」とあり、人財創りが企業の最終目的であることを明記している。

このような意味で、障害者雇用に対するフレスタの考え方は、『全ての従業員満足度を高める』ことの一部でしかないということであり、つまり、ダイバーシティーという考え方の中で、障害者雇用自体が、高齢者や産休・休職復帰者、また、外国人労働者を雇用する時の考え方と同様であるということである。したがって、障害者雇用は特別なことではなく、当たり前のことということになる。

2. 取組みと仕組み作り

障害者の就労に対する基本的スタンスは、「配慮はするが、区別はしない」、そして「心のバリアフリー」が重要であると考えている。そして、障害者にも、既存の従業員の従業員満足度を高める方針の一つであるので、可能な限り、同じ職場で同じ仕事ができることを求めている。

それは、既存の従業員が同じ職場に障害を持った人が居る事を当たり前であると感じて欲しいと考えているからである。障害を持った人が「特別な仕事」しかしないのであれば、従業員も障害者は「特別な存在」だと認識することとなるが、皆が同じ仕事をしていれば、数いる従業員の1人として認識するはずだと考えている。

そうすれば、共に教え、共に学ぶ風土が醸成され、全ての従業員にとって働きやすい職場環境になるのではないかと考えている。その結果として、「組織が強くなる」ことは、企業にとって大きなメリットであると言える。

また、それを実現する為には、障害者には以下の2点を考えておく必要性を感じている。1つは、『自己有能感』そして、もう1つは『自己決定感』である。

自分が居ることで何かの役に立っていると感じ、それを自分で決めたと感じることができれば、仕組みを作れば就労が継続する可能性が高くなる。しかし、誰かに連れて来られて、誰かに決められた就労場所は、自分の思いが反映できないため、継続就労することが困難になる可能性が大きいことは容易に想像できる。

企業は特別な技術的なスキルを期待していないが、その就労に対する思いを持つことは障害のない者も含めて非常に重要なことだと感じている。まさに、自己決定ができるようになれば、障害者雇用はそれこそ特別なことではなくなるのではないだろうか。

そして、実際に就労してからは、基本的に企業内では『自立』してもらう必要がある。企業は、その人ひとりに付き切りになることが現実的に不可能であるからである。

その為に企業が配慮することは、やはり『仕組み作り』ではないかと考えている。一般企業は常に利益を求められ、生産性の向上を求められる。そうであるならば、やはり、『自立』して就労できる仕組みを作ることが、企業が注力して考えなければならない点である。

この点でフレスタが実際に企業としての取組みとして実践していることは、大きく3点ある。

1つ目は、前述の『店舗での障害者の人件費を付けない』ことを含めた従業員の内発的動機付けによる障害者の教育体制と社内的に必要な情報提供としての社内教育である。

2つ目は、『支援者側に対する障害者雇用のレクチャー』である。これは、実際に就労を促す教員や支援者が、民間企業の現状を把握しないままに、生徒を教えている現状では、当然のことながらミスマッチが発生してしまう。そこで、教員や支援者と企業の橋渡しをすることで就労の可能性が大きくなると考え、自ら特別支援学校に出向き、求める人財像の話しをしたり、実際に企業の持っているノウハウで教員や生徒に授業を行ったりという活動をしている。(写真1・写真2参照)

このような、民間と現場を繋ぐ仕組みができれば、より就労の機会が増大する可能性があると考える。

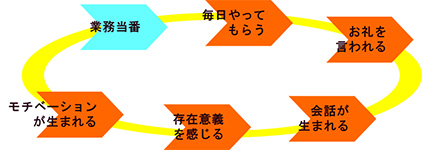

そして、3つ目は、組織レベルの取組みとして、『ありがとうのサイクル』を作ることである。前述のように付きっきりでの教育は非常に負荷が掛かるため長続きしないので、補助的な業務や、皆が手を付けにくいことを主業務として、従業員が気軽にお礼を言えることを仕事にしてもらうことが重要であると考えている。

例えば、下の(図1)のような仕組みであるが、このような仕組みを作れば、やっている本人も自己有能感が芽生え、既存の従業員にも優しさや思いやりの心が生まれることになる。これは、企業にとって非常に大きい、良い意味での組織文化の醸成に繋がると考えられる。

しかし、このような成功事例ばかりが現実問題として起こるわけではなく、離職対応も大きな課題の一つである。その大きな原因は、『コミュニケーション能力の問題』であるが、これは既存の従業員も同様のことが言える。この点に関しても、障害者だからという観点ではなく、一従業員として企業側も求めていく必要がある。

その観点から、フレスタでは店舗実習時に1つだけ条件を求めている。それは、分からないことがあった時に『分かる人を呼んできます』という接客ができるかという基準である。

あくまで、お客様を接客することが仕事であるという意識を本人の中に持ってもらえなければ、スーパーマーケットに従事することは難しくなるということが前提だが、それ以上に全てのことを理解している万能な従業員はいないのだということも理解して欲しいと考えている。

つまり、企業とはその人の良い所をどのように活かすかを考えているわけだから、出来ないことを悔やんでも前進しない。そうであるならば、自分の良い点をいかに伸ばし、評価してもらうかを考えることの方がより重要であるということを感じてもらえれば、自分の有能感を感じることができるようになるのではないかと考えている。(写真3)

社会へ出れば、楽しいことややりがいを感じることと同時に、厳しさを経験しながらストレス耐性を克服する手段を学ぶ必要性もあるのではないだろうか。

このような「自立した従業員」と「自立した障害者」が、相互依存することで、組織にとって大きなシナジーとなり、より働きやすい「強い組織」という職場環境の醸成ができるのではないかと考えている。今後も、障害者雇用という観点ではなく、あくまで「従業員満足度の向上の為」に何ができるかという組織マネジメントの視点からさらに取り組みを前進させたいと考えている。

3. 今後の課題

このような取組みの中で現状課題として考えていることが3点ある。

(1) 本当の意味での障害者の基幹化

現状では、「1事業所に1名」という当初の目標は達成しつつあるが、今度は、ここから本人の能力をいかに引き出し、本当の意味で企業の将来に貢献してもらえる「基幹化した戦力」に結びつけるかということが課題である。

(2) より働きやすい職場環境の整備

そもそもスーパーマーケット業界は、いわゆる3Kという職場であった。そこから脱却し、従業員が安心して働ける環境整備を目指していく必要がある。つまり、この業界で働いて良かったと思われる環境の整備が必要だと考えている。

(3) ダイバーシティーの中で確実な作業工程の確立

これからの小売業は外国人や高齢者、また障害者という今まで一緒に働かなかった人達と協業していく必要がある。つまり、最低限の作業スキルや作業工程は誰が見てもわかるようなマニュアル化が不可欠な要素である。それが実現して、はじめてノーマライゼーションが実現できたと言えると考えている。

以上、3点の大きな課題に取組みながら、同時にお客様の満足度を向上させるという高いハードルに挑戦していくことが、私たち企業に求められている社会的責任であり、企業がゴーイングコンサーンしていく必然性であると認識し、ひとつひとつ確実に取組んでいきたいと考えている。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。