『障害者・高年齢者・障害のない従業員が協働する職場づくりを目指して』

- 事業所名

- 株式会社プラザ

- 所在地

- 北海道札幌市

- 事業内容

- 建築リフォーム工事業(リフォーム全般、オーダーカーテン製造、ローマンシェード製造)

- 従業員数

- 35名

- うち障害者数

- 5名(内、重度は聴覚障害者 3 名)

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 3 カーテンの縫製及びローマンシェードの組立と縫製 肢体不自由 内部障害 知的障害 2 アイロン仕上げ及びプリーツ折りタタミ作業 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

当社は、創業者(父)が、昭和30(1955)年4月に小樽市において、椅子カバー、ビニール製敷物等の縫製業を個人で創業したが、父の死後は母が事業を継承して、昭和45(1970)年に有限会社インテリア・タカハシを設立した。その後、昭和55(1980)年4月に株式会社プラザを設立、長男が代表取締役、次男が専務取締役に就任し、新規事業として建築リフォーム工事業を手掛けるとともに、オーダーカーテン製造業と一体となって事業を継承し現在に至っている。

現時点における従業員数は35名であるが、主に障害者および高年齢者が勤務する部門は、オーダーカーテン等の縫製加工を行う縫製事業部(「カーテン工房」と呼んでいる。)で、現在30名が従事しており、障害者が5名、55歳以上が15名という雇用実態である。

縫製加工は最近、高度な機械化が進んできていることから、経験を積んだ技術と高度な機械操作の両面から高い習熟度が求められており、それに対応できる人材の育成が喫緊の課題となっている。

一連の作業工程においては、技術力が高く経験豊富な高年齢者が貴重な戦力となっているほか、これを補完する戦力として障害者が大きな役割を果たしており、障害のない人、障害者および高年齢者がお互い助け合い、信頼関係を保ちながら役割を分担して作業に取り組んでいる。

(2)障害者雇用の経緯

① 障害者雇用に至った動機・きっかけについて

障害者雇用の原点は、母が創業した有限会社インテリア・タカハシにある。同社の創業当時から聴覚障害者2名を雇用して、カーテンの縫製などインテリア製品の製造に携わっていたが、兄弟が当社を設立して事業を引き継いだ時点でも、このうちの1名が在籍していた。

その後、事業を拡大し従業員が増える中で、その聴覚障害者が新規雇用の障害者を指導する役割を果たしており、平成17(2005)年に退職するまでの34年間にわたって職場の中心的存在であった。

このような経緯の下で、障害者雇用について何等の疑問もなく、むしろ貴重な戦力として期待していたことから、前任の2名が定年で退職する時点でも、障害者の雇用を継続することとし、所轄のハローワークと連携して新規の採用を継続してきている。

現時点(平成25(2013)年1月)で、重度の聴覚障害者が3名、知的障害者が2名在籍しているが、その多くは8年以上14年未満の在籍で長期間勤務を継続している。

こうした実績が評価されて、平成21(2009)年9月に北海道知事から「北海道社会貢献賞」を受賞、さらに平成23(2011)年8月には「北海道障がい者就労支援企業」(障がい者の多数雇用、職場定着)として北海道知事から認証を受けている。

② 障害者の求人方法(募集・採用)について

障害者の求人は、基本的に所轄のハローワークとの連携の下で行っている。聴覚障害者の場合は、採用面接時の仕事の概要説明において、同行した手話通訳者による通訳を受けるとともに、トライアル雇用制度(3ヶ月間)を利用して、本人の習熟度合いおよび仕事への意欲を見極めたうえで採用を判断している。知的障害者については、特別支援学校からの直接依頼に基づいて一週間程度の職場実習を行い、その結果を踏まえて採用を判断している。これまで、ハローワーク及び特別支援学校から紹介があった障害者は全員採用に至っている。

2. 取組みの内容

(1)採用時(入社時)の教育方法について

入社時教育については、障害のない人と異なった特別な入社時教育を行うことはないが、障害者である事実を踏まえながら配慮して実施している。会社概要や仕事の基本的な流れなどの説明には、個別の指導者を固定的に配置して、約一週間程度を掛けて丁寧な説明を行っている。聴覚障害者に対しては、主に筆談による指導を行い、知的障害者に対しては、直接会話により職場雰囲気に慣れることから始め、本人の理解度を確かめながら段階的にステップアップしている。

障害者の指導担当者は主に熟練度の高い中高年の女性を配置しているが、自らの家庭における子供の教育と同じような視点から教育指導にあたっている。知的障害者については、時には大声を出して拒否反応を示すこともあったが、指導担当者がそれを受け入れて自分の子供を諭すという姿勢で粘り強く接した結果、早い段階で職場の雰囲気に慣れ、仕事への対応力も備わってくれた。

(2)障害者が従事している業務内容について

カーテンの縫製作業は、生地の裁断に始まり、縫製作業、完成品の検査・検品まで15工程がある。また、カーテンの種別も「オーダーカーテン」「デザインカーテン」「ローマンシェード」など多く、それぞれに対応する縫製技術の習得が必要である。

また、それぞれの工程について順次機械化に取り組んでいるところであるが、障害者の業務内容および職場配置については、特別に障害のない人と区別することはなく、本人の習熟度を見極めたうえで、それぞれを適正な部門に配置している。

現在雇用している障害者5名については、それぞれ次の仕事に従事している。

| Aさん: | 聴覚障害(重度2級) 業務内容:ローマンシェードのメカニックレールの組立 |

| Bさん: | 聴覚障害(重度2級) 業務内容:オーダーカーテンの縫製 |

| Cさん: | 聴覚障害(重度2級) 業務内容:ローマンシェードの縫製 |

| Dさん: | 知的障害(重度以外、療育手帳) 業務内容:縫製後のアイロン仕上げ |

| Eさん: | 知的障害(重度以外、療育手帳) 業務内容:プリーツ折りタタミ作業、ローマンシェードテープ縫付作業 |

(3)業務上の配慮事項について

仕事全般について、障害者に対して特段の配慮をするのではなく、障害者が障害のない人と連携し調和を図っていくことができるようになることに心がけている。

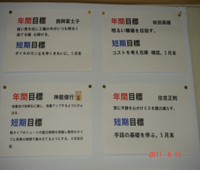

最も大切なことは、障害のない人と障害者のコミュニケーションを如何に円滑に保つかであり、従業員の相互の工夫により、日々の業務遂行上で配慮している。例えば、毎朝の朝礼時(ミーティング)においては、聴覚障害者の傍にいる障害のない人が筆記により内容を伝達し、知的障害者に対しては朝礼の要旨が理解できているかを口頭で確認するなど、従業員一人ひとりが自ら行動を起こしてコミュニケーションを円滑にしている。また、障害のない従業員のなかには、自分の「年間目標と短期目標」として“手話の基礎を学ぶ”を掲げて努力している人もいる。

(4)作業設備・職場の工夫について

カーテン縫製の工程について順次機械化を進めているが、聴覚障害者および知的障害者であっても一定の経験を積めば使いこなせる仕組みになっている。全体の15工程のなかで機械化しているのは7工程で、「全自動裁断機」、「ドレープ耳縫い移動クランプ」、「丈決機」、「自動定寸機」、「カーテン整反機」、「自動検品機」などを導入している。これらの工程への配置については、専門の指導者による指導を行った上で、適性を見極めて従事する部門を決定しているが、縫製機械の導入に際しては、「障害者作業施設設備等助成金」を活用して、障害者が作業を容易にできるように配慮された作業設備の整備に努めているところである。

また従来から障害の有無にかかわらず、カーテン縫製15工程のうち5工程以上を完全に習熟した従業員については、正規社員として採用する人事制度を導入しているが、障害者のうち、聴覚障害者の1名については、7〜8工程を習熟していることから、既に正規社員として雇用している。

(5)勤務体制(休日・休暇・始終業時刻など)について

障害のない人と障害者とを区別することなく、すべて同一の勤務体制を採っている。正規社員は、1日7時間45分、週40時間で年間変形労働時間制を採用しているが、その他のパートタイマー従業員については、1日6時間若しくは1日5時間の2区分とし、本人の選択に基づいて契約している。また、休日は、季節ごとの業務量を踏まえて配置しており、障害者と障害のない従業員を区別することはない。

3. 障害者雇用の効果、今後の展望と課題

(1)障害者雇用の効果

① 障害のない従業員との連携・調和について

職場における連携・調和については、いままで特段の問題がなく、相互の理解と認識の下で作業を遂行している。これまで採用した聴覚障害者のなかで、入社後一週間程度で退職した事例もあったが、採用した殆どの障害者は職場に定着して仕事に励んでいる。

現時点では、入社後1年8カ月の1名の外は、8年から14年の勤続年数となり職場に定着している。また、障害者と障害のない従業員双方がそれぞれの立場を認めることによって、職場の活性化に繋がっている。とりわけ聴覚障害者の能力が極めて高く、レベルの高い技術を身につけていて、カーテン工房で自ら難度の高い仕事をこなしつつ、後輩の障害者に対して技術の伝承に努めている。

② 障害者の処遇について

障害者と障害のない従業員と格差を一切設けずに同一の処遇としている。いわゆる、カーテン工房における技術者としての仕事の役割を考慮して、経験と技術に基づいた適正な処遇を行い、仕事と処遇のバランスを考慮した仕組みを採用している。

なお、障害者の雇用に際して支給される「報奨金」、「特定求職者雇用開発助成金」および「トライアル雇用奨励金」などを受給することにより障害者給与の一部に充当して、より充実した処遇に配慮している。

(2)今後の展望と課題

大企業の障害者採用が増えていることも影響してか、最近、所轄のハローワークや特別支援学校に障害者求人を提出しても、的確な障害者の紹介が少ない状況にあり、今後の障害者雇用に少なからず懸念を抱いているところである。これからも中小企業における障害者雇用の拡大に向けた支援を要請するところである。

今後、少子高齢化による労働力不足が予測されている状況下で、企業経営においては、障害者・高年齢者が貴重な戦力となると考えられる。とくに、障害者に企業の中で活躍して貰うことは、これまで蓄積した高度な縫製技術や能力を失うことなく、次世代に受け継ぐための貴重な戦力となると考える。また、この様な人材が作り上げた製品を提供することが会社への信頼に繋がり、経営もより安定することになる。

これまで父母の時代から半世紀以上にわたり事業を継続するなかで、障害者雇用にも積極的に取り組んできたが、これまでの成果を踏まえて、これからもより一層、障害者雇用を推進して社会的な責任を果たす所存である。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。