知的障害者雇用を契機に業務改革を推進

- 事業所名

- 社会福祉法人 伸康会

- 所在地

- 青森県弘前市

- 事業内容

- 介護老人保健施設、訪問介護、通所介護、居宅介護支援、認知症対応型グループホーム、生活支援ハウス、サービス付き高齢者向け住宅、障害者訪問介護事業

- 従業員数

- 205名

- うち障害者数

- 10名

障害 人数 従事業務 視覚障害 5 マッサージ 聴覚障害 1 営繕 肢体不自由 内部障害 知的障害 3 介護 調理 精神障害 1 介護 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯と雇用状況

(1)事業所の概要

平成元(1989)年に社会福祉法人伸康会を設立し、老人保健施設「平成の家」を開設した。それ以来、地域のニーズや制度の変化に応じながら、施設サービスから通所介護を中心として在宅介護支援サービスを重視した事業展開に転換を行い、当初20名定員だった老人保健施設「平成の家」における通所定員は、現在では88名(平成11年)となっている。さらに、3か所のデイサービスセンターでは、合わせて定員60名の通所介護事業を展開している。

また、平成22(2010)年にはサテライト型老人保健施設(定員20名)を開設するとともに、指定短期入所生活介護事業「平成の家ショートステイ」(入所定員16名)を開設した。加えて平成24(2012)年には、健康づくりや介護予防を重点とした、トレーニングマシンを活用したパワーリハビリテーションを実施する指定通所介護事業「シニアフィットネスあけぼの」(定員15名)を開設した。

一方、平成10(1998)年に青森県内では初となる痴呆(以下「認知症」とする。)対応型老人共同生活援助委託事業として「グループホームあけぼの」(入所定員9名)を開設し、平成11(1999)年には認知症老人を対象とした「デイサービスセンターあけぼの」(定員10名)(注:平成20(2008)年移転、名称を「デイサービスセンター平成の家」に変更)を開設、平成13(2001)年には指定認知症対応型老人共同生活介護「グループホームふれあい」(3ユニット、入所定員27名)を開設し、認知症老人福祉・介護事業にも力を入れている。

さらに平成13年には、弘前市高齢者生活福祉センター運営委託事業「生活支援ハウス観音の里」(入所定員20名)、平成14(2002)年には有料老人ホーム「生きがいセンターふれあい」(入所定員20名)(注:平成16(2004)年廃止)、平成20(2008)年には高齢者専用賃貸住宅「生活支援ハウスいこいの里」(入所定員12名、平成22(2010)年名称を「ケアホームいこいの里」と変更)を開設し、高齢者に対する生活サービス事業を並行して展開し、法人として、高齢者に対する生活支援及び介護支援を総合的に行える事業体系を整えている。

社会貢献活動を地域社会の一員である法人の社会的責任の一つとして捉え、地域の人を対象とした「(介護)研修プログラム」を開催したり、温暖化防止のための国民運動「チャレンジ25キャンペーン」に賛同し、6つの「環境保護活動」にチャレンジしている。さらに、清掃活動や地域イベントへの協力など「ボランティア活動」を積極的に行っている。

「やさしい心・やさしい言葉・やさしい介護」を基本理念とし、伸康会を利用するお客様には、明るく元気に過ごしていただくことを第一に考え、このためには明るい職場づくりが必要だと考え、「元気なあいさつ」と「心を磨く掃除」を実践し、キホン(謙虚さ・感謝の気持ち)を忘れないよう日々取り組んでいる。

(2)障害者雇用の経緯と雇用状況

当法人は、法人設立と同時に開設した老人保健施設「平成の家」事業に付帯する通所サービス(デイケア)やデイサービスセンターでのサービスの充実を図るため、マッサージ師を採用し、利用者にマッサージサービスを提供してきており、現在も、視覚障害を持ったマッサージ師を5名雇用している。また、営繕担当として聴覚障害者を1名雇用しており、障害者雇用は開設当初から行われ、20数年が経過していた。

そのような折の平成22(2010)年秋、弘前大学教育学部付属特別支援学校及び青森県立第二高等養護学校の両校から、立て続けに採用を前提とした職場実習の受入れについて依頼があり、知的障害者の雇用は初めてであったが、受入れを決定した。2週間の実習を経て、平成23(2011)年4月に採用した知的障害者2名(介護、調理)は、現在(平成25(2013)年1月)も雇用継続中である。

また、同時に身体障害者1名(事務)、精神障害者1名(事務)を採用したが、身体障害者は家庭の都合により、精神障害者は自己都合により退職した。また、同年11月に採用した精神障害者2名(介護、看護)は、それぞれ自己都合により退職し、転職している。一方で以前に採用を決めたが、就労しなかった精神障害者から雇用依頼があり、平成25(2013)年1月に採用した。

この間、知的障害者の勤務評価が良かったことから、当面は身体及び知的障害者を中心として障害者雇用をしていくこととした。そして、平成24(2012)年4月にはハローワークを通じて、黒石養護学校から知的障害者1名(介護)を採用し、併せて3名となり現在に至っている。さらに平成25(2013)年4月に雇用する予定で、黒石養護学校から知的障害者1名の実習を受け入れている。

当法人は、以上のような障害者雇用に対する積極的な取り組みとその成果が評価され、平成23(2012)年9月に、平成23年度障害者雇用優良事業所として社団法人青森県高齢・障害者雇用支援協会会長賞を受賞している。

2. 取り組みと業務内容

(1)業務改革について

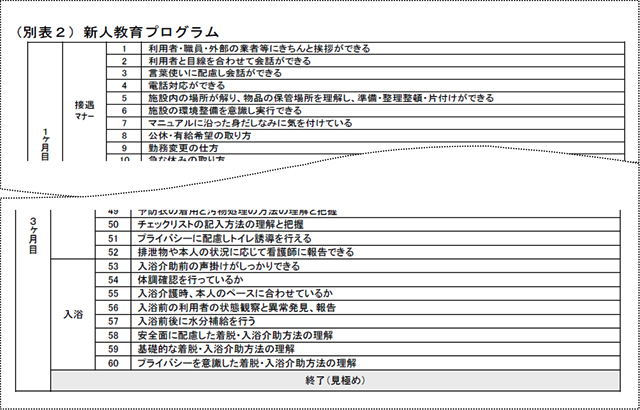

障害者の業務内容を決めていくために、介護業務をメインとした業務の見直しをおこなうことにした。まず、全体の業務内容を点検し、細分化して障害者の業務を抽出したが、その際、細分化した業務をレベル別に整理し、その到達(習熟)度合を自身又は相互に把握し確認できるシステム(チェック表、評価表)を作成した。

そして、このシステムを活用して、全職員の教育プログラムが組み立てられ、実践された。このことによって、自身の能力を把握でき、ステップアップの目標が明確となり、取り組む姿勢が変化した。その結果、全体の業務改善が図られ、障害者のみならず経験の少ない職員の能力向上に結び付いた。

(2)教育プログラム(概要)

① 新卒者合同研修(2週間)=大卒、短大卒、高卒の合同研修

- スタートアップ研修(座学・ロールプレイング)

・オリエンテーション、ビジネスマナー、接遇、仕事の基本等 - 体験型研修(実習、法人プログラム体験)

・みんなの介護教室(地域の中学・高校生向けの研修プログラム)及び介護道場(同じく介護の基礎を学びたい人のためのプログラム)への参加。現場研修(介護部門)

② 新卒者現場研修(1か月間)=配属予定先でのОJТ

③ 新人職員教育プログラムに則った業務実習

- 1人に対してマザートレーナー(包括的支援、職場環境調整、習熟度判定)、シスタートレーナー(マンツーマン指導、ОJТ)を3ヶ月間配置

- 1か月毎の業務習熟度の見極めと相談援助。習熟度によって適宜延長

- 設定目標の相互確認による習熟チャレンジ意欲の醸成

- ウィークポイント解消への相互理解と指導教育の修正

- 情報交換ノートを使用したコミュニケーション(健康、業務、プライベートなどの書式規定なし)

- 習得必要業務の習熟ポイント獲得システム...ポイントカード

④ 本配属=現場実習評価によるマンツーマン指導の継続

- 所属長、トレーナーと確認ミーティングを行い、振り返りと習熟度合いをお互いに確認し合い、次期チャレンジ目標と到達目標期間を決定し、そのレベルをイメージして業務を行ってもらう。

短期...1か月毎の業務習熟目標

中期...6か月後の業務習熟目標

長期...1年後の業務習熟目標

⑤ 法人内研修への参加(任意)

- 全職員を対象とした勉強会への参加等

(3)知的障害者の業務内容と取組状況

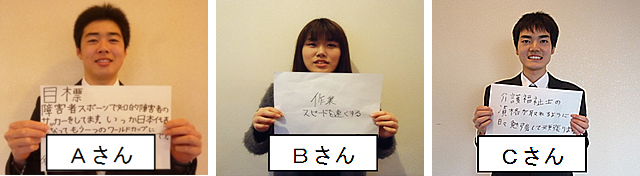

① 平成23(2011)年4月採用のAさんとBさん

平成22(2010)年秋に、実習を依頼され、受け入れた2名であり、それぞれ、介護現場で1週間、調理現場で1週間実習を行った。本人の希望を聞いた時、Aさんは、人と接する仕事をしたいということで介護に配属、Bさんは希望した調理に配属した。また、その職場においては、安心感をもって業務を行えるようコミュニケーションを意識して取るように職員に依頼した。Aさん、Bさんとも所属長が専属トレーナーとして配置され、3ヶ月間、一般職員と同様の研修期間を過ごした。

- Aさんは、リネン交換、居室清掃、食器類消毒、入所者の移動介助、レクレーション補助業務を行っており、その評価は高く現在は次のレベルを目指して努力している。

また、Aさんは人なつこい性格で、研修期間中も積極的に利用者・職員に声がけするなど比較的早く環境に溶け込み、他の職員と遜色なく活躍している。これを受け、平成24(2012)年4月の経営方針発表会においては、年間優秀職員賞で表彰された。

さらに、Aさんは何事にも積極的で、平成24年度さくらジョブネット(つがる地区就労支援連絡会)研修会では、緊張しながらも司会という大役を立派に務めた。当日の講師役は、障害福祉を積極的に進めている横河電機株式会社の人で、通常の講義スタイルとは異なり、当法人の蒔苗事務局長とのトークセッション形式で行われ、その中でAさんの働きぶりや当法人の障害者雇用の取り組みのポイントなどが紹介された。

働きぶりを紹介する蒔苗事務局長

- Bさんは、最初の頃は職場環境に馴染めず、早退や体調不良を訴えることもあったが、Bさんと年齢的にも近い若いスタッフが専属でフォローしたこともあり、今では順調に下処理、配膳、食器・調理器具洗浄業務をこなしている。コツコツ正確に作業できることもあり、その評価は高く、貴重な戦力となっている。

② 平成24(2012)年4月採用のCさん

平成23(2011)年秋に2度の実習を経て採用されたCさんは軽度の知的障害者であるが、Aさん同様に笑顔で機敏に動いている姿が印象的である。言語障害があるので、言葉が聞き取りづらい点はあるものの、気遣いもできる温厚な性格なので、うまく現場に溶け込んでいる。業務内容はリネン交換、居室清掃、食器類消毒、入所者の移動介助、レクレーション補助であり、その評価は高く、現在は次のレベルを目指して、努力している。

プライベートでは、スポーツ大会に参加したり、運転免許も取得するなど、向上心の高さがみられ、将来が楽しみな人財である。

また、1年先輩にあたるAさんが、後輩ができたということで、積極的にCさんの業務の指導を補助し、現在では、ペアを組みながら業務を展開している。また、お互いに張り合い、レベルアップを目指しており、好影響を及ぼし合っている。

このように、複数人を同部署に配置することで互いにコミュニケーションを取り合うことができ、安心感と競争心が生じて、就労意欲向上と継続の一要因となると考えられることから、今後の障害者雇用管理上のポイントとすることとした。

Cさん(中央)平成24年8月

3. まとめと今後の展望

平成23年度から積極的に進めてきた障害者雇用は、精神障害者の職場定着は現在雇用している人を除いて図られなかったが、今回紹介した知的障害者については、その雇用をきっかけとして行われた業務改革による教育プログラムによって、業務習得が確実になされ、意欲の醸成がなされており、職場定着が図られている。

このように、適切な教育プログラムが構築され実践されることで、障害の程度にかかわらず、その能力が生かされ業務習熟がなされてゆくということは、介護労働の分野において障害者雇用が大きく進展してゆく可能性を示している。

また、障害者雇用を業務改革の契機として捉え、それを実現している当法人の取り組みは、今後の高齢社会において益々人材不足が見込まれる介護労働分野に事業を展開している企業にとって大いに参考となるものである。

最後に、今後の展望として企業の経営改善及び体質強化のために、各種業務の外注、委託化をただ推進するのではなく、障害者を専門職へと育成を進め、現在の職員と障害者の技能を生かした事業を興すこと。また、一施設から一法人へ、一法人から地域を念頭に置いたサービスを展開して、現在、高齢者福祉・介護に限定されているサービスの提供枠を拡大してゆくことが、法人が存続し、発展し、全職員の将来に応えてゆく道だとし、今はその出発点にすぎないと、中心となってこの改革を推し進めてきた蒔苗事務局長が熱く語ってくれた。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。