仕事の切り出しによって創られた障害者の働く場「集計チーム」

一人ひとりの継続就労を実現する仙台オペレーション課の取り組み

- 事業所名

- 丸紅テレコム株式会社 仙台オペレーション課

- 所在地

- 宮城県仙台市(仙台オペレーション課)

- 事業内容

- 携帯電話の販売、通信機器・ネットワーク回線の利用シーン拡大、通信コスト削減に向けたソリューションの提供

- 従業員数

- 1,700名(企業全体)

- うち障害者数

- 8名(仙台オペレーション課)

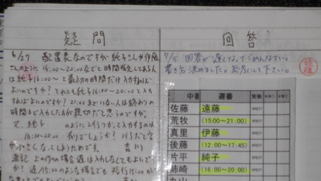

障害 人数 従事業務 視覚障害 1 オペレーター業務 聴覚障害 1 オペレーター業務 肢体不自由 1 周辺業務(集計チーム) 内部障害 知的障害 2 周辺業務(集計チーム) 精神障害 1 周辺業務(集計チーム親方) 発達障害 2 周辺業務(集計チーム) - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯、障害者スタッフのはたらく場「集計チーム」の新設

(1)事業所の概要、障害者雇用の経緯

① 事業所の概要

丸紅テレコム株式会社は1993(平成5)年に丸紅グループの音声系通信会社として事業をスタートし、全国100店舗の直営ショップや販売パートナーを通じて携帯電話の販売から、通信機器・ネットワーク回線の利用シーン拡大、法人顧客に対する通信コストの削減に向けたソリューションの提供まで、幅広い通信事業を展開している。全従業員数は約1,700名である。

モバイル事業本部事業戦略部に属する仙台オペレーション課は本社(東京)から地理的に離れて、JR仙台駅に近い仙台トラストタワー10階に事務所をおいている。今回は同課を訪ね、どちらも障害者職業生活相談員である材木辰英課長と佐藤智子スーパーバイザー、そして障害のあるスタッフの人達に話をうかがった。

仙台オペレーション課の業務内容は、家電量販店での携帯電話販売に関するサポート業務である。具体的には、携帯電話の新規開通や機種変更の登録、顧客情報検索や照会、店頭スタッフからの各種サービスに関する問い合わせの対応、店頭スタッフ向けの各種サービスに関する事務処理マニュアルの作成などである。

現在64名の従業員が働いているが、そのうちの8名が障害のある従業員であり、内訳は聴覚障害者1名、重度身体障害者1名、視覚障害者1名、精神障害者1名、知的障害者2名、発達障害者2名である。

② 障害者雇用の経緯

仙台オペレーション課では、本社からの要請をきっかけに2007(平成19)年から障害者雇用を開始した。当時の担当者は、企業としての地域社会への貢献を念頭に、「社内で一番」になることを目指して障害者雇用に取り組んだ。障害者雇用開始時は受け入れる側が、それまで障害者との関わりがない社員だけだったこともあり、障害者の採用、退職を繰り返すことが多く、すべてが手探り状態だった。関係機関に相談して考えられることは何でもやってみたという。

初めは社員の理解も得られず苦労も多かったが、次第に他のスタッフの理解も拡がり徐々に障害者がいることが当たり前になり、現在、社内では障害者雇用といえば仙台オペレーション課といわれるまでになった。

当事者の意見も積極的に聞き、事業所全体の業務の効率化につながった例もある。例えば、物流部門で使用するマニュアルは重要であるが、自分たちだけがわかるものだった。これを知的障害者にもわかりやすく作り変えたところ、誰にとってもわかりやすくなった。

また、自閉症の1つのことに集中するという特性のおかげで誤出荷を防いだこともある。これは本人も会社で役立っていると実感でき自信につながった。また他の従業員からも職場にいて欲しいという評価につながった。障害者への配慮として始めた取り組みが、事業所全体の業務の効率化につながり、また、それが社会貢献・地域貢献につながることを実感しているという。

(2)障害者スタッフのはたらく場「集計チーム」の新設

当初(2007(平成19)年)は、障害者スタッフも障害のないスタッフと同様に、お客さんが量販店などで購入しようとする際のお客さんの情報について記載ミスや漏れがないかを即時的に確認し、パソコンを使って登録手続きをして、開通処理をするオペレーター業務を行っていた。その間、顧客は店舗で待たなければならないので短時間で素早く作業を行う必要があり、そのためのストレスも多く、結果として継続就労に困難が生じたと考えられた。

そこで、同課では障害者にとっての職場定着を図るため業務改善の検討を行った。その結果、主要業務であるオペレーター業務の中から、障害のあるスタッフが取り組みやすい周辺業務(東京と仙台で開通登録された投入用紙をスキャンしOCRで読み取ったデータと登録上のデータとの照合作業)を切り出して、集計チームを新設し障害者雇用の拡大を目指すことになった。

2011(平成23)年9月の障害者就職面接会で希望した10数名の障害者全員が職場実習に取り組んだ。実習は職場の雰囲気を理解するためにも大切である。スタッフ全員で実習の内容と情報の共有に努め、実習終了後は全員のアンケートをもとにトライアル雇用対象者を決定した。また、トライアル雇用対象者とスタッフの相性も確認した。

その後の本採用に関しても、管理者が一方的に決めるのではなくスタッフ全員の同意のもとで決めることとなった。全スタッフにアンケートを実施し、スタッフみんなで採用を決定した。

本採用への基準は「プラスになるかどうか」である。採用し、1時間分の作業を教えて、1.5時間かけて作業を行うことができればプラスという採用見極めの評価だ。教えても作業ができないとマイナスと判断し採用に至らない。トライアル雇用の結果、5名が本採用された。

この採用方法は、「一番怖いのは他の社員やスタッフが無関心になること。だから障害者雇用の情報共有は完璧にしています。採用する場合は“皆の採用してもよいというアンケートが多かったので採用します。頑張りましょうね”というメールを出します」という考えによるものだ。障害者雇用が他人事ではなく自分も責任を持って参加しているという意識づくりにつなげることが重要であると認識している。

集計チームの新設(2011(平成23)年11月)は、開通業務に従事するスタッフの周辺業務の削減につながり、本来業務の大幅な効率化に結びついた。集計チームは全国の集計業務も一手に受け持つことになり、障害のあるスタッフの業務が拡大した。

実際に集計チームができたからこそ継続就労できたスタッフも多い。その一人が集計チームの中心を担っている「親方さん」である。親方さんは以前、開通業務に従事したが、仕事上のストレスに悩み、辞めようと考えたこともあった。しかし、開通業務を行っていた経験が集計チームのリーダー役を担うときに大きな力となって、自信を持つことができ働き続けることを可能にしたのである。

業務配置の考え方として、基本は全ての仕事ができる人材を育てたいと考えている。しかし5人ともそれぞれの職業能力が異なるため、できる仕事を探し、少しずつ職域拡大を図っている。現在全ての仕事ができるのが「親方さん」を含む3名。そして「親方さん」がみんなの仕事を割り振っている。

集計チームが担う業務には、開通データのチェック作業がある。この作業は、スキャンしたデータと投入用紙の数字があっているかチェックするものである。チェック後の投入用紙は、全国の管理課や営業課で売価管理や個品管理に活用、販売数の予測や必要人員数の割り出しなどにも使用される重要なものである。平日の投入用紙の処理件数は500〜1,000枚程度であるが、顧客の多い土曜日、日曜日、祝日などには最大3,000枚程度になることもある。新機種発表時などではさらに多くなる。

2. 関係支援機関と連携した発達障害のあるスタッフへの支援

集計チーム新設時に2名の発達障害者が採用された。スタッフはこれまで発達障害のある人と関わることがなかったため、全員で発達障害のある人の特性や雇用に関するマニュアルなどを読んだ。しかし、発達障害のあるスタッフとのかかわりは資料の通りでは上手くいかなかった。

発達障害のあるスタッフは細かいこだわりがあり、他の人との関係性を築きにくく、ストレスがたまりやすい。「誰も私のことをわかってくれない」という声にどのように対応してよいのか悩み、また、発言を鵜呑みにするのではなく、本当に言いたいことは何かということを理解する難しさがあった。

そこで、支援機関の担当者に依頼して社内で勉強会を開催し、アドバイスにもとづいてしっかり向き合うことに努めた。例えば、発達障害のあるスタッフは当初、[障害に配慮してくれる]=[自分の思いどおりになる、自分が働きやすくなるよう配慮してくれる]と認識していたが、会社には組織上、縦の関係、横の関係があることを話合い説明した。その結果、自分の思いだけでなく我慢することも覚え、職場に適応できるようになってきた。本気で「あなたのことをわかりたい」、「安心して働いてもらいたい」という姿勢を伝えた結果、少しずつ関係性が築かれてきている。

一方で苦慮したこともあった。本人の疑問や悩みを『いつでも』聞くよ、と伝えたところ、ひっきりなしに相談があり、管理者の仕事がはかどらない状況になった。このエピソードで発達障害のあるスタッフは言葉通りに行動していただけで説明の仕方が悪かったことを発見した。この改善策として次に提案したのが、面談する時間を月2回と固定し、都度発生する小さな疑問には『にこにこノート』というノートを準備し、そこに質問を記して、社員が答えるようにした。

ところがまた問題が発生した。対応する社員によって答え方が異なることがあると、どっちが本当なのかということで混乱が生じた。管理者側には些細な違いであってもこだわりが強いので簡単には解決できない。そこで、『にこにこノート』には答える社員の名前も記し、責任を取れるようにした。また、アスペルガーのある人が「あれ、これ、それという指示では、私にはわかりません」と訴えたこともあり、全スタッフにメールで注意喚起をしたこともある。発達障害のあるスタッフはこのようにコミュニケーションの難しさはあるが、一方で理解できたことの確実性はすばらしいし、業務遂行力は高いものを有している方が多い。安心して働く環境が整備されると、確実に力が発揮できてくる。発達障害のあるスタッフがそれぞれの良い面を発揮できるように、シフトや個別の対応をする等の工夫をしている。一つひとつが試行錯誤の連続であるが、それらを積み重ねて確実により良い支援を目指した取り組みが行われている。

これらの取り組みは支援機関等に相談して進めてきた。企業にとって職場定着のサポートを行う関係支援機関は一人ひとりの障害の特性や性格、配慮すべき事項、過去の職業状況、問題点などに関する貴重な情報を提供し、協働して課題解決に向けて取り組んでくれる頼りがいのある存在であり、発達障害のある人の就職は企業と支援機関のネットワークで支えていくことが有効であったという事例である。

3. 一人ひとりに向き合った対応と配慮、障害者雇用に取組んだことによる効果

(1)一人ひとりに向き合った対応と配慮

障害者雇用開始時(2007(平成19)年)から働いていた知的障害のあるスタッフが、集計チーム新設時(2011(平成23)年)に、それまでできていたことができなくなってしまい、休職状態になった。しかし、家族との連絡、支援機関・主治医との連携をもとに1年後ぐらいから少しずつ慣らし出勤して順調に推移してきている。本人は断片的にしか気持ちを伝えることができないが、休職中も家族に会社の状況を伝えたりして継続したかかわりを保ち続けた結果、何とか出勤できるようになってきたのである。一人ひとりを大切にする事業所の姿勢がみえる。

車いすを利用している重度身体障害のスタッフが、ドアの開け閉めができないため、誰かドアを開けてくれない限り、入退室できないという状況にあった。そこで、改修工事のための助成金(第1種作業施設設置等助成金)を申請して、開き戸から引き戸へ改修をした。そのことによって、一人で入退室ができるようになった。また、彼女は前の職場で役割を見つけることに苦労した体験もあるので、彼女にしかできない仕事を切り出し、自分の仕事に喜びと自信をもって働くことができる環境を整えている。

紙面の都合ですべての障害のあるスタッフに対する個別的な対応について記すことはできないが、他の障害のあるスタッフについても、一人ひとりに向き合った個別的な対応を図り、自信をもって働くための支援に取り組んでいることはこの事業所の素晴らしいところである。

(2)障害者雇用に取り組んだことによる効果

障害者雇用に取り組んだことによって事業所にもたらされた波及効果も大きい。

知的障害のあるスタッフの作業内容の理解をはかるために、特別支援学校で使用している作業実習の手順書を参考にして事業所内のすべての業務を整理して、図や写真を入れ、シンプルな文章で、誰にでも分かりやすいマニュアルを作成した。このマニュアルによる業務の整理は、結果的に事業所全体のミスの大幅な減少にもつながり、現在では新人教育用のツールとしても活用されている。

主要業務である開通業務から周辺業務を切り出して集計チームが新設され、他部署の周辺業務も担うようなり、仙台オペレーション課のみならず他部署のスタッフの周辺業務が軽減され、多くのスタッフが開通業務に専念できるようになった。周辺業務を切り出すことで、障害のあるスタッフたちの安定した業務が創られただけではなく、他の従業員の仕事のしやすさにつながったのである。

また、障害者雇用に取り組んで、最近気づいたことがあるという。それは障害のあるスタッフ一人ひとりを理解しようとするプロセスが、障害のないスタッフ同士の理解を深めることにつながってきているというのである。さまざまな個性を有する人もあり、一人ひとりがさまざまな課題を抱えている。障害のある一人ひとりと向き合う姿勢は、他の全てのスタッフ間でお互いが向き合う際に細やかな姿勢につながり、円滑な人間関係の形成につながってきているのである。

これらの取り組みは、障害者職業生活相談員が機会を見つけては積極的に関係機関や事業所の研修会に参加したり、情報交換を行ったり、自らも研修会の講師として研鑽を積み重ねた成果でもある。課題を抱えながらそれらに正面から向き合い、障害者雇用に取り組んで着実に成果を上げている丸紅テレコム株式会社仙台オペレーション課の柔軟な取り組みには参考になる点が数多い。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。