スタッフの可能性を信じ、事業所全体で見守りながら

人材育成を行う事業所の雇用事例

- 事業所名

- 株式会社おーばん

- 所在地

- 山形県天童市

- 事業内容

- 小売業(スーパー)事業所数 11 箇所

- 従業員数

- 422名

- うち障害者数

- 7名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 2 青果部門、総菜部門 肢体不自由 2 店舗事務員、宝くじ販売員 内部障害 1 総菜部門(寿司) 知的障害 2 青果部門 精神障害 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

株式会社おーばんの原点は、豪雪と夏スイカ生産量日本一で知られる尾花沢市という小さな町の個人商店にある。その“尾花沢で1番のお店になる”という創業当初の目標が、社名「おーばん」の由来である。

地域密着、地域一番をモットーにしている当社は、安心・安全な食材等の提供にも力を入れており、独自の商品開発から自社農園での農産物生産なども行っている。また、尾花沢の郷土力士である元琴の若関(現佐渡ヶ嶽親方)を地域の先頭に立ち応援しており、社長が同部屋の後援会長も務めている。琴の若関の白星セールは地域に広く認知されており、現在でも同部屋の関取の白星に合わせタイムセールを実施している。

今や尾花沢の枠を超え、消費者の評価を高めながら着実に店舗増を果たしている当社は、創業当初の目標を大方達成した今でも、地域を第一に考えるその理念は全社員に踏襲されている。まだ出店のない地区での認知度も高く、おーばんの出店を心待ちにしている県民も多い。この事実こそ、その直向きな取り組みを地元の消費者が高く評価している証だと言える。

(2)障害者雇用の経緯

既述のとおり、小さな町の個人商店だった頃、その顧客の多くは近隣の住民であった。当時、町の商店への地域ニーズは、現状のスーパー以上に大きく多様だった。それだけ、地域は繋がり合うことで共生していたのかもしれない。

法律による障害者の雇用義務等が無かった時代、現社長夫婦が営む商店には一人の知的障害者が住み込みで働いていた。地域の人に相談を受け、社長が引き受けていたのだという。作業内容は補助的なものであったが、本人ができることに特化した職務での雇用は、本人が活躍できる環境だった。この視点は、現代でも障害者雇用を考える上で重要である。小さな商店で雇用するためには、障害があっても戦力である必要があった。当時の社長が向き合ったのは義務感ではなく『人』であり、これからの社会に必要な一番大事な視点と言える。

当社は、平成24(2012)年度の障害者雇用優良事業所として県知事感謝状を受賞した。地域密着や障害者雇用等の実績は、この礎があってのことなのだろう。

正式な形で障害者雇用を開始したのは、スーパー事業を開始した昭和61(1986)年以降になる。雇用の経緯はハローワークを筆頭に、福祉事業所、学校、地域との繋がり等からの相談や紹介等が契機となっている。

2. 取り組みの内容

障害者の雇用にあたり、「事業所内部で従業員に対する理解向上や大規模な受け入れ調整等はしていない」と管理本部長の上野氏は話す。当社の分け隔てのない考え方や環境は、地域ニーズを重視し常に受け入れてきた過程で築かれたと考える。これは店舗や従業員が増加する中でも、変わることなく自然派生的に全体へ浸透しており、事業所の大きな特徴と言える。

(1)障害者雇用の職域、条件等

現在は青果農産部門での袋詰めや陳列作業等を中心に、惣菜や事務等の部門で7名の障害者を雇用している。店舗増設の度に、これまでの障害者雇用実績を生かして積極的に受け入れてきた。雇用形態はパート雇用で、6〜7時間が中心である。精神障害を含むあらゆる障害種別の人を雇用した実績がある。

(2)雇用管理

新店舗立ち上げの際、社員、パート、アルバイトを対象に、教育の一環としてトイレ清掃を行っている。掃除を通じて心を磨き、より質の高いサービスに繋げていくことが狙いで、従業員一人ひとりの意識向上を図りながら、組織全体の士気向上に繋げている。

障害者雇用上の配慮点等、実践している取り組み4点を挙げてみる。

① 各部門の主任をキーパーソンとし、日常レベルでの課題対処や環境調整等を行う。

② 日常作業の課題点や不安感を把握し、作業学習等の機会(OJT)を設けることで作業理解等を深め、正確な作業成果に繋げられるよう指導している。

③ 初めから高い要求を出すのではなく、作業の理解度に合わせる段階的な要求設定や、心身の状態等に合わせた作業量等の配慮を行っている。

④ 主任が担う日常相談支援で解決が難しいケースは、適宜店長に繋ぐ。店長の対応でも困難な場合は本部に繋ぐという、組織的な支援調整機能がある。

上記の他にも、年に2回契約更新時に店長との面談がある。そこでは『対話シート』を活用し多角的なモニタリングを行い、できているところは認め、課題等には解決への手立てを検討する等して雇用継続を支援している。更には、年1回本部からの人事巡回もあり、1対1で対話する機会を設けている。このように、店長は店舗単位でのより具体的対策を講じ、本部はより広い視点での課題点整理や環境整備に繋げる努力をしている。

当社の立ち上げ時から、多くの従業員を見守り声掛けしてきた総務課長補佐の結城氏は、「自分が回ることで全体が繋がり、働きやすい環境になればと考えてきた」と話してくれた。結城氏は、定期訪問ではなく日常から店舗を巡回し、従業員の様子や変化等に気付き、具体的な支援調整を行ってきた、いわば全従業員のキーパーソン的な存在である。このように本部の人間までが足繁く巡回し、自分の活動を見守ってくれる環境は、働く側にとっては安心で心強いだろう。

(3)支援機関や制度等の活用

障害者雇用をする上で活用した支援等に、トライアル雇用やジョブコーチ支援がある。ジョブコーチ支援は雇用の都度活用したのではなく、これまでのノウハウでは対応が困難と思われる人を雇用する時に適宜活用しているようだ。この支援の成果として、本人への職能支援だけでなく、新たな障害特性を受け入れる際の障害理解や配慮点、雇用管理上の具体的な助言等が有効だったと振り返っている。助成制度としては、業務遂行援助者の配置助成金を活用した実績がある。

(4)雇用事例

① Aさんのケース

Aさんは、聾学校(現 特別支援学校)を卒業後、山形市内の福祉事業所で1年程度活動した。一般就労を希望していたAさんは、ハローワークでの求職活動を通じ当社に繋がった。3ヶ月のトライアル雇用での活動を評価され、平成19(2007)年12月より常用雇用に移行し活動している。

聴覚障害のAさんは、補聴器をしているが口語でのコミュニケーションは難しく、情報の送受信に大きな課題がある。簡単な指示等は、ジェスチャーや口話法等を用いての送受信は可能だが、作業時の新たな指示等、正確な情報確認には手話か筆談が必須である。

スーパーで働く上で、この聴覚障害による苦労は決して小さく無かった。売り場では、お客様から声掛けに気付かないことでクレームが入ったり、陳列作業時にお客様と接触したりもした。作業場でも、指示内容等を適宜確認することが難しく、できることも理解が困難なためにできないジレンマに陥る事もあった。コミュニケーションが取れないことが悔しいと感じ、辛さや悩みを抱えた時期もあった。そんな時は、『自分で何をすべきか』を考えることで、課題を乗り越えてきたと話してくれた。

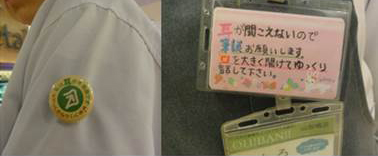

Aさんは、自分の障害や聴覚障害についての理解を広めることで、少しでもお客様や仲間に迷惑をかけないようにしたいと考え、積極的に情報発信することを選んだ。具体的には、聞こえが不自由であることを表す『耳マーク』バッジの着用や、ネームプレートの上に『耳が聞こえないので筆談をお願いします。口を大きく開けてゆっくり話してください。』という大きなプレートを付け、自分の障害を周囲に向け発信している。

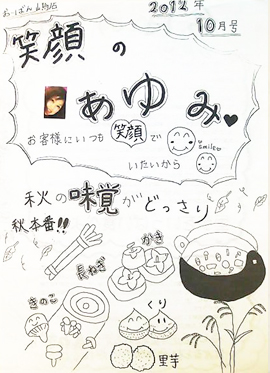

また、就職のために勉強し資格も取ったパソコン技能を生かし、“笑顔のあゆみ”という店舗広報誌を自作し、頒布している。このタイトルには「お客様に対しいつも笑顔でいたい」というAさんの気持ちが表れている。内容は旬の食材紹介や店舗イベントの案内や、手話講座を毎回掲載している。

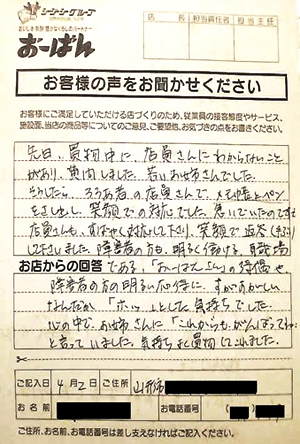

「この広報誌を通じ、お客様においしい野菜や果物を沢山食べてもらえたら、また、聴覚障害や手話に対して興味を持ってもらえたら嬉しい」とAさんは語る。この活動は徐々に広がりを見せ、顧客にも確かに届き始めている。その証拠に、お客様の声を集めるアンケートに、Aさんの対応を高く評価する投稿があった。「この出来事は働いてきた中で何より嬉しかった」と話すAさんは、「これからも周りの事を考え、迷惑をかけないように頑張っていきたい」と今後の抱負を語ってくれた。

(右)エプロンに付けているプレート

② Bさんのケース

Bさんは、県内の高等養護学校(現 特別支援学校)在学時に当社で校外実習をしたことが契機となり、平成19(2007)年4月入社した。当社以外にもクリーニング業や清掃業等での実習を行ってきたが、スーパーの清潔で明るい雰囲気や、日常のお客様との関わりに働き甲斐を感じ、この仕事を希望したようだ。

従事する作業は青果農産部門である。袋詰め等の簡単な作業から始めて6年目、現在では野菜のカットから陳列等、農産部門全般をそつなくこなせるまでに成長した。笑顔を絶やさずはきはきと話す姿から、スーパーという業種が適職である印象を受けた。

Bさんが心掛けている事は『売り場での笑顔』だと言う。向上心も高く、最近では店内放送にもチャレンジし始めたようだ。積極的にチャレンジするタイプではないとの自己評価だが、「ここで働いた経験と、そこで得られた自信のおかげで、チャレンジできる自分に成長できた」と話す。『自分がやらなきゃ』という責任感とやる気が満ち溢れるその姿は、もはや支援を受けながら働く立場ではなく、職業的自立を果たしたと言ってよい印象である。「どこにでも異動できる人材になってほしい」と事業所の評価も高く、店長も認める仕事人に成長したBさんは、「今後は自動車運転免許の取得と、農産部門を卒業しフロア担当としてレジなどの作業にチャレンジしてみたい」とやや顔を紅潮させ抱負を話してくれた。

3. 今後の展望と課題

この事業所の中で一番紹介したい点は、人材育成面でも障害者雇用においても『特別』というものがなく、押し並べてノーマルに徹している点である。

当社の発展は、細部まで住民ニーズを汲み取るという事業所の姿勢が顧客を呼び、地域を大切にすることで事業所も育てられてきた、という相互関係が築いたものであり、おーばんにとっては特別なことをしてきたということではないのであろう。

人材育成面では特筆すべき点があった。人を育てるために必要なのは特別な教育ではなく、自社の理念や方針を全社員が共通認識として持つことであるとしている。日常業務で必要な事項と共に、日常の中でこれを確認しあうようにしている点である。

どの店舗に行っても明るく心地よい雰囲気があり、安心感がある。それは、従業員の高い意識が生み出しているもの。その意識を、特別な指導からではなく上司や先輩の姿勢から学んでいた。従業員一人ひとりの実直に働くその姿勢が相互に影響し合い、意欲や意識を高め、結果として人材育成に繋がっている理想的な形と言える。

当社における障害者雇用に関して私が感じた一番の特色は、見守りと機会の提供であった。AさんもBさんも大小様々な悩みを抱えながら働いてきた。もしそこで事業所が機会を制限していたら、両者とも今日の成長はあっただろうか。小売業等の場合、顧客とのトラブルは禁忌であり、課題が見えればリスクの少ないバックヤード重視で職域調整等を行う傾向が高い。しかし、当社は機会を限定せずに見守ることで個々人の成長に繋げている。ここで重要なのは機会の提供だけではなく、『見守りのある中で』という状態である。事業所内に本人の悩みや課題等を把握する仕組みがあり、そこに手間をかけながら見守りを行っているということである。これは義務感だけでは難しい配慮であり、障害者雇用の面でも『特別』を排除している事業所だと感じている。

今後の展望としては、Bさんのように別部門へのステップアップニーズが増えることを期待したい。現在1店舗に1名程度の障害者を雇用しているが、事業所の規模上、これ以上の雇用は難しいのも実際であろう。しかし、これを実現すれば前部門に新たな雇用枠ができる上、実績がなかった部門でも障害者を受け入れることで、雇用管理のノウハウや意識向上にも繋がる。何より、職業的自立を果たしてステップアップできる障害従業員の輩出は、事業所としての利点も多い上、障害の有無や配慮がテーマとなって起こるステップアップの機会の抑制を排除することにも繋がり、まさに地域に誇れるノーマライズな職場環境といえるだろう。

県内にあるスーパーの多くが全国展開している大型事業所という中、株式会社おーばんはその中でも希少な地元の事業所である。同業種でも中小事業規模ということでの様々な課題や苦労がある中、現状の実績を挙げているのは、弛みない企業努力の賜物だろう。

今後も、より多くの地域でより多くの人が、消費者として労働者としておーばんとの接点をもつことで、地域で生活する喜びを享受できるよう、更なる活躍を願ってやまない。

就労支援課 課長・ジョブコーチ 鈴木 宏

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。