共に支える、誰もが自分らしい活き方で働ける職場

~ 地域の「かかりつけ薬局」をめざして ~

- 事業所名

- 株式会社コスモファーマ

- 所在地

- 福島県郡山市

- 事業内容

- 調剤薬局経営、医薬品の販売

- 従業員数

- 568名(常用雇用者数:501名、2012年9月末現在)

- うち障害者数

- 9名

障害 人数 従事業務 視覚障害 1 保険薬局業務 聴覚障害 肢体不自由 6 総務部事務(パソコン入力、データチェック等) 内部障害 2 保険薬局業務 知的障害 精神障害 - 目次

- ホームページアドレス

- http://www.cosmo-ph.co.jp/

1. 事業所の沿革と事業内容、障害者雇用の概況

(1)事業所の沿革と事業内容

株式会社コスモファーマは調剤薬局セクターの中堅企業であり、その事業規模は資本金4000万円、売上高130億円の実績を持つ、東北地域のリーディング企業とされている。

会社の沿革は、平成元年(1989年)12月に「有限会社清水台薬品」として設立され、平成2年(1990年)2月に1号店の清水台薬局を開局し、平成10年(1998年)3月には山形県、平成16(2004年)年4月には栃木県において調剤薬局を開局している。以降は、M&Aの活用などにより年度毎に規模を拡大させて、その事業規模は県内外に 110余の店舗(平成23(2011)年)を展開するに至り、現在は従業員数568名(うち常用雇用者数は501名、平成24(2012)年9月末)となっている。

調剤薬局セクターは医薬分業の進展や高齢者人口の増加などに伴い、右肩上がりで需要も拡大したが、当社の業態も「コスモファーマグループ」(全従業員数1100名余)に成長して、当社はコスモファーマグループを統括する本社機構も併せ持つまでになっている。現在、当該グループの傘下では「シニア市場」の拡大と地域社会のニーズに対応しようと、介護事業を運営し医療と介護の連係を手掛けている。こうした、企業の成長戦略のなかにも、基本は「人と人とをやさしさで結ぶ」ことだ、と経営トップの意思を示す。すなわち、医療を支える根本は人なのであって、人の温かさが正にインターフェースとなって病む人を癒すと言うわけである。その上で、信頼と親しみのある“地域の「かかりつけ薬局」をめざす”とする。

(2)障害者雇用の概況

① 障害者雇用の経緯と経営トップの姿勢

実際に多くの中小企業等にあって、障害のある人の雇用への不安は小さくないと察する。当社においても、当初から障害のある人の雇用経験を有してはいなかった。総務部長の橋本氏は真摯な方で、「当初は、従業員数が法定雇用率の基準に達して、初めて意識させられた」と話す。

職責により、障害者の雇用事例や雇用管理などの助言を得るため、先行する企業の勉強会にも参加したが、「現実はそこまでで、ハードル感から具体的なアクションを起こせなかった」と言う。企業にとって財務的業績を最優先とするのは自明の理といえよう。

当社において調剤薬局事業に係る雇用者の職域を概観すれば、専門的資格を持つ薬剤師(専門職従事者)と一般職従事者になる。同社の企業価値とは、つまりコアコンピタンスは薬剤師を擁することだ。雇用面においての重要な経営指標なのである。

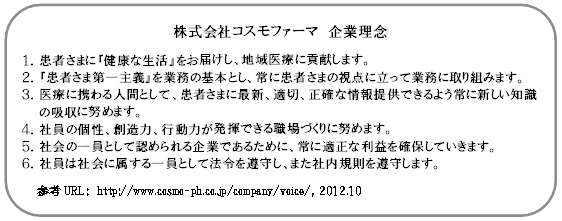

こうしたダブルバインド(二重拘束)に対して、係る課題を解決するヒントは「企業理念」にあったと言う。

企業理念とは、経営トップから、患者/顧客、医療機関/医師等、従業員、地域社会などへのコミットメントであるのだが、多くのステークホルダーとの信頼の絆、責任の意味がある。特に、コスモファーマグループの代表も兼務する社長の藤田氏には地域社会への思い入れは深かった、と橋本氏は話す。

昨年、「3・11東日本大震災」に遭遇して、加えて福島第一原子力発電所の「原発事故」による大混乱のなか、未曾有の状況にあっても、被災地域の「店舗は閉めるな」と強い意志を持って断行したと言う。「被災者雇用」にも鋭意行動されてきたと言う。いわんや、障害者雇用についても例外なく注力されたようだ。橋本氏の選択もまた「障害者雇用納付金制度」の障害者雇用に係る企業の経済的負担の調整の考え方なども足掛かりにして、株式会社コスモファーマのプロフィットセンター部門とバックオフィス部門において、障害者雇用における雇用職種/職域の適正化のもとに一定の「解」を出すことであった。

② 障害者雇用の現状

当社では、ここ数年「法定雇用率」を継続して達成してきたが、成功の秘訣などはないと言う。ただ、必要なのは「走りながら考え、考えながら走る」ことであったようである。ふり返ってみれば、平成19年(2007年)が、言わば「敷居を乗越える」行動元年になったのである。

平成24年(2012年)9月末時点で、障害のある従業員は9名であり、全員が身体障害者である。肢体不自由が6名(障害等級が1級又は2級の重度者が4名、重度以外が2名)、内部障害が2名(重度者(1級))、視覚障害が1名(重度以外(4級以上))である。年齢構成は30歳台から60歳台までに及んでおり、平均年齢は53.4歳である。同社の全従業員の平均年齢は40歳になったと伺った。少し年齢が高いことが窺えるが9名の障害者は、個々人の職歴などから相応のスキルを持っており、現在もベテラン社員として適正に配置され活躍している。

現在、当社の雇用形態は正社員とパートタイマー(パートタイム労働者)に大別される。例えば、本社総務部ではパートタイマーが多く就労するが、障害のある人・ない人と言う先入観などはなく、経験や能力のレベルに応じた業務を担務している。また、雇用する障害者の中には、ハローワークを介した障害者の募集・採用の「障害者枠」以外の「一般枠」で採用となった「身体障害者手帳」の所持者もおり、通常の雇用管理のなかで実力を評価されている。

こうした、雇用に対する向き合い方は、同社の「企業理念」によると考えるが、何よりも、経営トップの強いリーダーシップであり、大いに支持される。

筆者には、松下幸之助の言葉とされる「理を優先して、情を添える」(伊丹敬之・他『松下電器の経営改革』有斐閣、2007)を彷彿とさせられた。勿論、この「理」とは「理念」のことであり、その意味は二刀流だと言うが、大太刀は「理」、小太刀が「情」であるとされる。

2. 取り組みの内容

(1)雇用管理と適正化

異なる事業セクターや個々の企業の経営環境は様々であって、一概に「取り組み」と「成功」のワークフレームを示すことはできないが、意図しているのは、適正な「雇用の場」と「雇用の安定」である。

株式会社コスモファーマにおいて、従業員の職域とは薬剤師(専門職従事者)と一般職従事者であることは前記した。現在、「障害者枠」による採用者は、一般職従事者として多くが本社総務部に配置されている。

配置に当たっては、ハローワークを介した募集・採用の時点から「採用時配置」と「配置後の調整」を織り込んでいた。本社総務部への配置とその場での業務は、予め職務経験などを一定の要件とした上で、その人の能力伸張を見込んだ予測性をもって調整した適材適所になっているといえる。誤解のない範囲で付記すれば、係る調整とは、雇用に対するコスト観を排するための「合理的配慮」になっているといえよう。当該業務においても、概して、生産性の低い仕事を割り当てることはなかったと言う。

従業員の職場配置に際して、障害のある人とない人との均衡は保持されていると言う。事実「障害がある」を理由にした不利益となる職務区分はなく、個々人のスキルに応じた職場配置と、本人の意欲や能力評価などにより適正に処遇されている。例えば、当社において、パートタイマーの時給ベースは同じ福島県内(厚生労働省、平成24(2012)年10月1日)で比較しても、一定以上のレベルを保持していると言う。また、実際の就労形態では、調剤薬局事業におけるサービスの利便性から、休業日を定めたシフト勤務(「変形労働時間制」)が、全従業員の協同により実施されている。

社長の藤田氏から全従業員へのメッセージは「基本は、各個人ができることを精一杯やる」に尽きる、と橋本氏は代弁する。経営トップのポリシーは、それぞれが職場に在って「本気」を出す結果になっていると話す。筆者が思うに、個々人の責務とは「一隅を照らすこと(照干一隅)」だとするが、求めているのは「置かれた場所で咲け」と言うことであろう。

(2)職務能力の把握と雇用の安定化

多くの企業には、社員を対象にしたキャリアパスやスキルアップを図る研修プログラムがある。言わば「プロフェッショナル」への道だが、個々人の目的意識と、もって企業の活力と成長を加速する意図がある。

当社では、正社員とパートタイマーとの区別なく、個々人のキャリアパスやスキルアップのチャンスを開示していると言う。

障害のあるパートタイマーの人的資源の捉え方を伺った。橋本氏は、一般に多くの人はOJTと実務の習熟によるスキルアップ、更に「おもしろみ」などのシナジー効果を伴って、多様な創造性が育まれる。本人が希望すれば正社員への転換はやぶさかではない。「当社で働きたい人には、誰にでもチャンスがある」と言う。

現在、年2回の登用試験が実施され、既に「一般枠」のパートタイマーから、正社員へ登用した例もある。また、個々人のスキルアップについては、専ら自主性を優先するも、ヨコの移動や配置転換への考慮もあり、個々人の能力拡大や職務の質の向上を捉えていると考える。

先行研究によれば、障害のあるなしによらず就労者の離職理由は個人理由と事業主都合で景気の影響が大きい。障害のある人の離職率は、平成18(2006)年14%、平成19(2007)年12%である(福井信佳「わが国における障害者の離職率」日職災医誌 58、266-269、2010)。当社では、障害のある人の勤続年数も平均6.6年になった。「採用した時から辞めていない…、本人の努力があった」と橋本氏はふり返る。前記した、チャンスの均衡や心理的バリアフリーなども就業意欲の動機づけといえよう。

実務者インタビューにおいて、経理業務を担務するAさんは、「誰にも面倒見のいい職場だと感じている。業務にも馴れたので、自分の仕事をきっちり熟していきたい」と話す。また、パソコン入力を専門とするBさんは、「自分の能力にあった業務だと思う。仕事も任されていて、量的にもやりがいを感じている」。その上で、「体調のこともあるので、自分のペースで続けていきたい」と笑顔で話していた。

3. 取り組みの効果と期待

当社の「取り組み」は何をどう変えたのか。

橋本氏は、各々がそれぞれの持ち場で、「会社を守ることは、自分たちを守ること」を実践してきたが、それが企業風土になった。気が付けば、「障害のある人ない人を含めて、雇用を確保できていることが、地域貢献になっていると思う」と姿勢を正す。その上で、現状の雇用体制を維持する旨を話していた。

一般的に、就労による社会経験を有すれば、職場における共有感などは頷ける。当社の総務部門は女性の多い職場で、パートタイマーが多い職場だ。これがいみじくも、共感性や協調性などの強みがシナジー効果となって、障害者雇用に係る職場環境のプラス面に発揮されたといえる。つまり、自発的な流れで、支え合う協働の場が形づくられてきたと考える。もとより個人差もあろうが、インタビューに答えてくれた2名には、負い目や苦痛、ネガティブ感と言った「心理的負債感」を抱え込むことはなかったようだ。また、パートタイマーとしての就労形態は、個々人のライフステージにもよるが、短時間労働の選好などはワーク&ライフ・バランス(WLB)と言える。実際、本人の「体調」に合わせて「働きたい」ことが実現されたことで、2名には、職業生活満足度の高さも窺われた。

まとめにかえて、今般の会社訪問を通じて、少子高齢化は意識の高い社会問題だが、企業側には労働力人口の年齢構成の激変を示唆して、企業の潜在的成長に影を落とす。障害者雇用も、例えば、身体障害者では「障害者枠」での50歳未満の対象者は少なく、障害者枠での労働市場への参加率は低下傾向にある。既に、先手策を講じた経営者もあろうが、筆者は、先進の労働力資源の開発に期待している。一つは、雇用の場における一層のダイバーシティ(多様性)だが、発達障害者などの雇用機会の拡大である。二つ目は、潜在的な「働く女性」の活躍であり、障害のある人も、ワーク&ライフバランスにミートした登用の機会拡大と成功のロールモデルを増やしていく必要を考える。これらは、多様な人的資本の積極的な活用だが、企業側の理解とチャレンジに期待したい。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。