精神障害者の就労受入と指導事例

- 事業所名

- 日信工業株式会社 直江津工場

- 所在地

- 新潟県上越市

- 事業内容

- 輸送用機器製造

- 従業員数

- 494名(直江津工場)

- うち障害者数

- 6名(直江津工場)

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 2 職長、外観検査員 内部障害 知的障害 1 輸出梱包 精神障害 3 輸出梱包、容器作り、清掃 - 目次

1.事業所概要、精神・知的障害者雇用の経緯、採用について

(1)事業所概要

① 事業の特徴

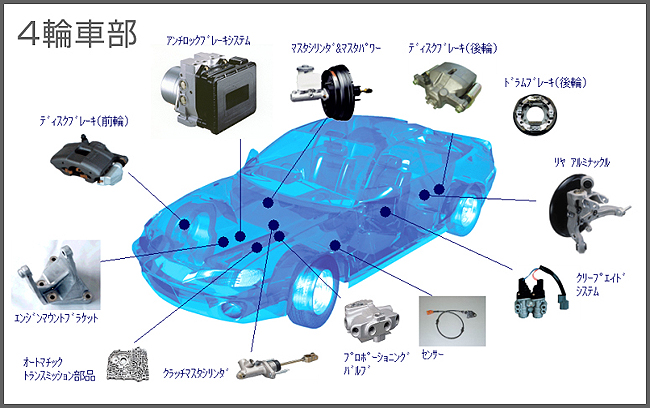

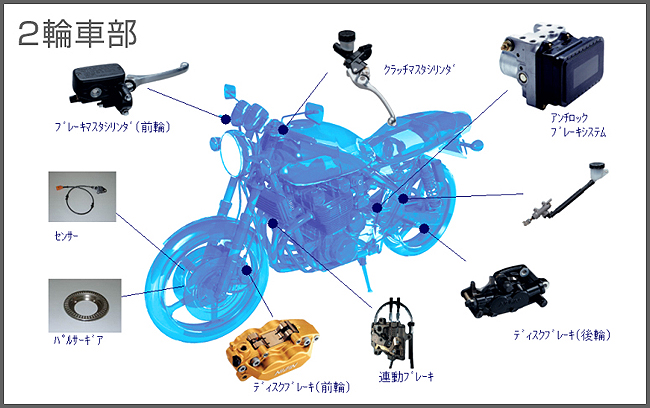

日信工業株式会社は1953(昭和28)年10月に創業し、2輪車、4輪車ブレーキ部品の開発、製造を行っている会社である。

主な製品は、アルミニウムを核とし、鋳造、加工、塗装、組立までの一貫生産による、2輪車ブレーキ部品、4輪車ブレーキ部品、4輪車部品で、日本国内・海外の2輪車メーカー、4輪車メーカーへ納品・供給している。

資本金36億円、国内に3拠点【本社・上田工場(長野県上田市)、東部工場(長野県東御市、直江津工場(新潟県上越市)】、海外に9カ国11拠点を展開しており、従業員数は日本国内に2,208名、海外拠点を含めると8,167名である。

直江津工場は1976(昭和51)年10月に創立し、本社同様に2輪車ブレーキ部品の鋳造・加工・塗装・組立までの一貫生産、アルミニウムを核とした4輪車部品の一貫生産をおこなっている。従業員数は497人で、様々な設備があり安全性の向上、環境保全を重視し、品質・コストを追求し、生き残りを懸け日々改善、改良に努めている。

《主な製品品目》

② 経営方針

| 基本理念: | 心の豊かさ貢献 |

| 社 是: | 常に世界の変化に先駆けて、お客様と社会のニーズに応え、優れた商品と技術とアイディアを供給する |

| 行動指針: | わたしたちは 夢と若さと情熱をもちつづけます 日々研究と改善につとめます 時と物を大事にします 活力ある明るい職場をつくります 社会の一員としての自覚と責任をもちます 地球環境保全につとめます |

(2)精神・知的障害者雇用の経緯

2007(平成19)年以前は、下肢障害・聴覚障害・右半身障害等の身体障害者の雇用が中心だったが、次の経過により精神・知的障害者の雇用に取り組むこととなった。

① 社員が障害者に

2008(平成20)年、工場の切削加工業務を担当していたAさんが記憶障害を発症した。安全を考慮し、当時担当していた切削加工業務から容器整理業務に変更した。容器整理業務に就き、順調かと思っていたある日、職場から「Aさんは説明を聞き、一生懸命メモをとるがすぐに忘れ、メモを見ても作業が止まってしまう」との報告があがった。

連絡内容を確認するため、容器整理業務状況を確認すると一緒に作業をしている社員がイライラしている状態だった。

② 課題の把握から業務の変更へ

一旦その職場から異動させ、マネージャーが作業指導を行ったが対応しきれず、

- 会社での本人の状態の把握

- 家庭での状態確認を家族と行う

- 主治医者との連携

を行ないながら、何かのきっかけで良い方向に向くのではと考え、私(筆者)の部署(管理ブロック)で清掃作業をさせてみることにした。

③ 支援機関へ

清掃作業の場所、やり方、道具の置場を教え、作業を一緒にやりAさんの対応状況をみると、メモをとる、「はい」と返事をする。問題ないのだけれどなぁと思い、一人で作業をさせてみると動作が止まってしまった。私が「どうしたの」と質問すると、Aさんは「わからない」と返事をするので、

- わからないところをもう一度教え

- 一緒にやり

- 一人で作業をさせる

すると今度は違うことを始めてしまった。仕方なく定時間内はAさんと一緒に清掃作業をし、時間外で自分の業務を行う日々が続いた。しかし徐々にAさんも一緒に作業を行なっていた私も限界を感じ、地元ハローワークを通じて、障害者就業・生活支援センター「さくら」へ支援要請を行なった。作業指導方法と作業環境作りについて定期的なアドバイスを受けながら、環境を整え、元の職場である容器整理へ復職をさせた。この後Aさんは病状がさらに悪化し退職してしまったが、この経験と出会いがきっかけで、支援センターとの繋がりができ、また福祉施設の紹介も受け、新卒障害者の雇用に取り組むこととなった。

(3)採用について

2009(平成21)年から近隣福祉施設の修了又は特別支援学校の新卒の障害者を主として、雇用推進を実施している。採用の流れは下記のとおりである。

① 実習の受け入れ

- 近隣福祉施設や特別支援学校から、障害者の紹介を受ける

- 本人の性格や気質について受け入れる職場(現場)と打ち合わせを行う

- 実習開始

② 実習内容について

実習先は、容器整理と部品梱包作業を主としている。本人の状況によっては、生産現場での実習も行う。

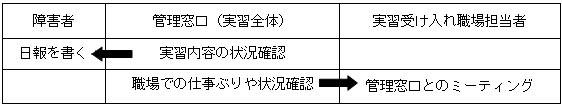

実習中は、障害者本人の状況と職場での状況確認を並行して行う。

このような実習を数回繰り返し、職場と障害者のコミュニケーション作りを行っている。

実習終了後、現場実習評価表により

- 本人に頑張って欲しいこと

- 学校や施設に伸ばして欲しいこと

- 良かったこと

等を評価として近隣福祉施設や特別支援学校に報告し、本人の就労意欲と会社側の確認を含め採用試験を実施して雇用に至る。雇用はトライアル雇用後、準社員として就労し、勤務時間は、集中力や環境の変化を考慮して、職場に慣れるまで1日6時間としている。

2.受け入れ体制、現在の障害者従事業務と労働条件等

(1)受け入れ体制

① 社内・外部支援体制

職場受け入れだけでなく、下記の体制により対応している。

《社内において》〜本人の自覚作り・関係者でバックアップ〜

| 受け入れ担当者 | 直接作業指導を行う。担当者は職場のチーフ、作業熟練者 |

| 障害者職業生活相談員 | 受け入れ前後、受け入れ担当者と障害者双方のケア、指導、対応を行う |

| 保健師 | 受け入れ前後、受け入れ担当者と障害者双方の保健衛生を含め、ケア、指導、対応を行う |

本人、受け入れ担当者、障害者職業生活相談員、保健師の4者が情報共有のため、次のようなことを行う。

- 障害者本人が毎週、身近な目標を立て、担当した業務について振り返りを行う。振り返りは職業生活相談員が本人と面談して行う。

- 職業生活相談員又は保健師が受け入れ担当者の意見を聞く。

- 障害者職業生活相談員と保健師が本人と受入担当者双方の内容を確認する。

- 障害者職業生活相談員と保健師が障害者本人及び受け入れ担当者それぞれに確認と指導を実施する。

本人の状況や思いを聞くことはストレスの軽減にもつながっている。また、必要に応じて家族へ確認や連絡もとっている。情報共有することでアイディアの輪も回している。

受け入れ担当者とは障害者職業生活相談員と保健師が、時々本音を聞く機会を設けている。そこでは、担当者のストレス解消とその職場の障害者への対応を考慮するため、うなずいて聞き役に徹するようにしている。

《社外支援体制》〜外部支援との連携〜

| 障害者就業・生活支援センター (主にジョブコーチ) |

受け入れ前後、作業指導や障害者の状態等の確認、受け入れ側への指導、相談対応等を電話やメール、訪問にてリアルに支援頂いている |

| 出身特別支援学校の先生 | 在学時の本人の気質や行動等についての問い合わせ対応と定期的な職場訪問により、就労状況の確認をしてもらっている |

障害者就業・生活支援センター(主にジョブコーチ)と出身特別支援学校との連携を行なっている。就労が進んでいくといくつかのハードルや指導事項が発生する。その際は、事前に指導方法や過去の状況等を気兼ねなく相談させていただいている。

(2)現在の障害者従事業務と労働条件等

① 従事業務

客先出荷品の梱包作業

容器つくり、清掃

海外工場出荷品の梱包作業

② 労働条件・福利厚生

- 労働条件

準社員。業務に慣れるまでは1日6時間就業とした。業務に慣れ次第、本人・家族・職場指導者等と相談し、8時間就労に変更する。但し、その後の状況によって6時間就業に変更も行えるようにしている。

給与は日給月給制とし、年1回の昇給と年2回の賞与がある。 - 福利厚生

他の社員同様に作業着支給、作業着クリーニング、昼食補助等がある。

改善提案や小集団活動(グループ改善内容の発表含む)、親睦会行事、年1回の日信フェア(文化祭)等へ参加し、会社の一員としての活動も行なってもらっている。

|

3.様々な対応事例、これからに向けて

(1)様々な対応事例

① 失敗事例

精神障害者(男性Bさん)がなかなか日誌を提出しない為、私と提出日を約束し待っていたがいつまでたってもレポートが提出されない。直接本人へ催促したところ、このことがきっかけで彼との間に深い溝ができてしまった。

以後、障害者就業・生活支援センター「さくら」にアプローチの方法を確認しながら対応するようにしている。今後は彼の「環境の変化に弱い」という課題部分を少しずつ解消できるよう、指導を行なっていく予定である。

② 悩みを聞く

精神障害者(女性Cさん)の作業能率が落ちてきた。受け入れ担当者はじっと彼女から打ち明けてくれるのを待っていた。

3週間後、ようやく本人が担当者に「自動車学校へ半年以上通っているが、なかなか次の段階に進めないため、親から『あとどれくらいで終わるんだ』と何回も言われストレスが溜まっていた」と話してくれた。彼女は打ち明けたことですっきりしたのか、作業能率が良くなり、自動車学校も無事卒業できた。今後は、作業能率の安定を目標に時間単位で作業を行うよう指導方法を変更する予定である。

「待つこと・聞くこと」の大切さを学んだ事例である。

③ 特技を活かす

今年入社した知的障害者(男性Dさん)は卓球が得意である。卓球の練習量により作業能率(居眠りによって)が変動することが多々あった。

仕事と卓球を結びつけながら、社会人としての責任を何回も話し、また仕事の教え方も卓球と関連づけて行うようにした結果、少しずつ仕事への影響がなくなってきた。

また、彼が卓球大会に出場する際、職場担当者が行き帰りの確認をして職場で送り出している。その後Dさんは、試合が終わる都度、電話報告してくれるようになった。

今では職場のムードメーカーになっている。今後は同じ失敗を繰り返さないようにゲーム感覚を取り入れ、少しずつ改善を行っていく予定である。

(2)これからに向けて

~障害者就業・生活支援センター「さくら」のみなさまへ~

今後の雇用に向け、直江津工場として各職場にある作業工程をもう一度見直し、どのような障害のある人をどの職場に受入れることができるのか、検討していきたい。障害のある人達が会社で見せる表情、行動はほんの一部分だと思う。彼らが活き活きと作業ができる環境作りをする上で、いつもと違う状況時や新しい作業を行う前には、相談と指導方法について支援センターと事前打ち合わせをしたいと思っている。

今後も障害者就業・生活支援センターとの連携を密にし、その都度相談対応を継続してお願いしたい。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。