「目配り気配りの障害者雇用」

- 事業所名

- JR新潟鉄道サービス株式会社 新幹線営業所

- 所在地

- 新潟県新潟市

- 事業内容

- JR業務(鉄道車両の検査、修繕、清掃及び構内運転業務)他

- 従業員数

- 190名(新幹線営業所)

- うち障害者数

- 7名(新幹線営業所)

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 1 建物清掃、清掃用具の洗濯・区分け 内部障害 知的障害 3 建物清掃、清掃用具の洗濯・区分け、

新幹線車両のゴミの分別(リサイクル)精神障害 3 JR庁舎清掃、清掃用具の洗濯・区分け - 目次

1.事業概要、障害者雇用の経緯、障害者の従事業務・労働条件

(1)事業概要

① 事業の特徴

昭和29(1954)年4月、鉄道清掃株式会社を創立。平成元(1989)年6月に新潟車両工業株式会社との合併に伴い、新潟鉄道整備株式会社に社名を変更。平成24(2012)年10月より現社名となる。

当社は東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)のグループ会社として、上越新幹線をはじめとする鉄道車両や駅舎等の清掃・車両の整備検修・構内運転等を担当し、お客さまに安全で快適な鉄道空間を提供している。また、業務を確実に遂行するため、安全や清掃・検修技術のレベル向上を行うと共に環境に優しい薬洗剤を取り入れること等により、地球環境保護にも積極的に取り組んでいる。

事業所は、新潟県内に7ヶ所(新潟営業所、新津営業所、長岡営業所、越後湯沢営業所、直江津営業所、新潟テクノ営業所、新幹線営業所)、新潟県外に1ヶ所(山形県 酒田営業所)がある。本雇用事例は上記のうち、「新幹線営業所」での取り組みである。

また、当社は平成24(2012)年度新潟県障害者雇用優良事業所として新潟県知事賞を受賞している。

② 理念・行動指針

- お客さまに安全で質の高い商品・サービスを提供します。

- 企業価値を高め、地域・社会の発展に貢献します。

- 全従業員の物心両面の幸福を追求します。

以上3つの企業理念のもと、以下の行動指針により行動することとしている。

- 安全に挑む

私たちは、「安全」こそ笑顔と幸福の原点として挑み続けます。 - お客さま満足

私たちは、お客さまの「笑顔」を大切にします - 品質の追求

私たちは、質の高い商品・サービスの提供に徹します - 会社の発展

私たちは、常に挑戦し自らの成長と会社の発展をめざします - 働きがいの向上

私たちは、笑顔でいきいきと働くことが出来る企業風土をつくります - 地域・社会への貢献

私たちは、事業を通じて地域・社会への貢献と地球環境保護に努めます

(2)障害者雇用の経緯

平成17(2005)年に障害者雇用促進法が改正され、精神障害者が実雇用率に算定できるようになった際、ハローワークからの声かけもあり、当時の社長から『当社でも障害者雇用を進めてはどうか』という指示のもと、雇用の検討が始まった。

県外を含めた8ヶ所の営業所のうち、従業員数が多く本来業務に付随した仕事が多くある新幹線営業所が雇用受入れの中心となることが決定され、新潟障害者職業センターの協力を受け、トライアル雇用制度を活用しながら、新幹線営業所において、知的障害者2名と身体障害者2名を採用した。翌年の平成18(2006)年には精神障害者を1名、そして平成24(2012)年の9月に療育手帳を所持する発達障害者(知的障害者)と精神障害者保健福祉手帳を所持する発達障害者(精神障害者)の2名を採用している。

(3)障害者の従事業務、労働条件

① 従事業務

従事する仕事については、時間に追われることなくそれぞれのペースで進められること、1日の作業量が一定量見込めることの2点を中心において職務のあらいだしを行い、以下の業務とすることとなった。

《障害者の従事業務》

- 清掃用具の洗濯・仕分け

新幹線内や庁舎内の清掃で使用したモップやタオルは、1日にタオルが300枚、モップが100本出る。これらの「洗濯→乾燥→たたみ→車両ごとに区分け」の一連作業を行う。 - 建物(職場内)の清掃

自分達の働く廊下、休憩室、トイレ等の清掃、仮眠室のベッドメイキングを行う。 - 便洗用品の仕分け等

各新幹線車両で使用する便洗用品(トイレットペーパー等)を必要数ずつ区分けしセッティングする。 - 新幹線から出るゴミの分別(リサイクル作業)

各車両から集められたゴミのうち、缶やペットボトル・瓶等の資源ゴミと一般ゴミの分別を行う。 - JR庁舎内清掃等の環境整備

隣接しているJRの庁舎内の清掃を行う。

② 労働条件・福利厚生

7名のうち、5名は1日6時間勤務、2名は1日7.5時間のフルタイム勤務の臨時雇用社員で、1年更新契約としている。給与は時給制である。社内行事へは全員が参加し、日帰り旅行でのカラオケ大会などには積極的に参加があり、他の社員とも交流を深めている。

2.取組みの内容、活用した制度

(1)取組みの内容

① 見守り役の配置

障害のある従業員には、それぞれの特性や癖、行動パターンがある。それらを把握し周りとの調整役となる人を各職場の「見守り役」として配置している。日々の業務の中で、様子の変化を感じたり、問題が生じた際には、ジョブコーチや家族に相談・連絡し、問題が小さなうちに解決できるよう心がけている。

② 目配り気配り

朝の挨拶時、その日の体調や気持ちの様子を確認しながら、1人1人の話をできるだけ聞くようにしている。1日を通して、目配りだけでなく気配りも心がけることで何か問題があっても、お互いに日々の繋がりがあることで、解決の糸口も広がり、風通しがよくなると感じている。

③ 誰にでも優しい職場環境作り

車両清掃等においては、場所によって使用するものが区別化されていることが多いため、使用する側・洗濯担当双方にわかりやすい表示に取組む必要があった。障害者雇用を進めたことで、この課題が解消され、誰が見てもわかりやすく作業しやすい職場環境となった。

障害者が担当している作業には車両や号車ごとのものが多い。新幹線の車両編成は複数あるため、表示にする際には、アルファベットで記号化し表示しているが、勤続年数が長い者が増え、車両編成記号は完璧に覚えているようである。

《表示例》

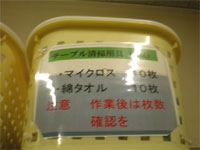

Ⅰ.清掃使用具の仕分け表示

新幹線や庁舎内の清掃で使用したタオルを洗濯乾燥後、車両編成ごとのカゴに仕分けし、次の清掃に使えるようセッティングする作業を行いやすくするための表示である。

カゴに書いてある数に合わせて、たたみ仕分けることで数の間違い等を防ぐことができている。

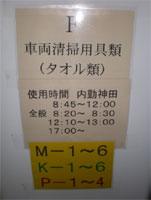

Ⅱ.洗濯機の稼働時間等の表示

洗濯機は使用した清掃箇所や種類によって使い分け、所内に7台設置している。洗濯担当者が決まった時間に使用できるように、それぞれ使用時間を限定し、その時間内は担当者以外が使用しないように、時間と担当者名を表示している。

また、何を洗う洗濯機なのか、どの車両の何両目までのものを洗うのか等も表示し、間違い防止に努めている。

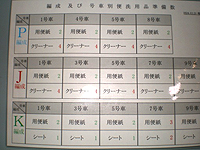

Ⅲ.便洗用品の仕分けに係る表示

毎朝、各車両に必要な便洗用品(トイレットペーパー、便座クリーナー等)を仕分ける作業がある。その日必要となる全体数は職員が用意し、それを号車ごとの準備数表を参考にコンテナに仕分けていく。作業は2人1組で行うようにしているが、勤続年数が長い者が多く、準備表を見なくても個数を用意できるまでに定着している。

(2)活用した制度

① 障害者試行雇用事業(トライアル雇用)

② 職場適応援助者による支援(ジョブコーチ)

何ができて何が不得意なのか、その業務に向いているのかどうかを確認する期間として3ケ月間のトライアル雇用制度を活用した。またこの期間を中心にジョブコーチ支援も並行して活用した。

当初、身体に障害のある人と知的に障害のある人をペアにして、業務を行う計画を立てていた。しかし実際に作業を始めてみると、それぞれの個性や特性がうまくマッチせず、ジョブコーチからのアドバイスもあり、それぞれ違う業務に配置することとした。

障害があるといっても、個々の仕事に対するプライドはあり、教え方や指示の出し方によって相手のとらえ方も変わり、人間関係がうまくいかなくなることにも繋がってしまうことがわかった貴重な経験である。

ジョブコーチからは3ヶ月を通して、担当作業についての流れと1日の仕事の組立て等を中心に支援をしてもらった。

特に清掃用具の洗濯については、手順等が多くあったため、ジョブコーチ作成の手順書をもとに作業を覚えてもらった。

はじめの1ヶ月は右往左往しながら作業を進めていたが、3ヶ月経つ頃には1人で何でもこなせるまでに成長した。

また、各現場で課題等が生じた際には

| 障害者 → 現場 → 営業所副所長(障害者職業生活相談員) →ジョブコーチ(支援機関) |

といった連絡体制をとり、課題解決に必要な対応を迅速に行えるよう取り組んでいる。

3.取組みの効果、障害者雇用を通じて感じていること、まとめ

(1)取組みの効果

① 所内において

新幹線営業所内での障害者雇用は経験がなく、受入れ当初は障害者に対する偏見があったが、雇用し一緒に働き出したことで、1〜2年後には偏見が消え、「同じ職場で働く仲間」という意識が、所内全体に広がった。現在では職場旅行等でもコミュニケーションを図っている。

また、障害者の雇用以前は、作業に使うタオルの洗濯作業を「洗濯」から「たたみ」作業を1人の従業員が行なっていたため、「洗濯する量を少しでも減らさなければ」と作業に使うタオルを他の従業員が遠慮して使うことが多かったが、この作業を複数の障害者の担当業務としたことで、社員が使用枚数を気にすることなく使えるようになった。

② 他の営業所での障害者雇用の推進

当営業所での障害者の仕事ぶりと職場定着の良さは、他の営業所の障害者雇用の推進に繋がっている。

平成24(2012)年9月から、危険箇所が比較的少なく、管理者が常時在籍している新潟営業所でも、清掃・洗濯業務を中心に障害者雇用を開始した。障害者を担当する社員は障害者職業生活相談員資格認定講習に参加し、新潟障害者職業センターのジョブコーチと連携をとりながら、定着に向けて取り組んでいるところである。

(2)障害者雇用を通じて感じていること

障害者の雇用においては、それぞれの個性をみての業務配置や日々の対応が必要であると思う。個性を見極めた上で、本人のできることを頑張らせながら、ゆっくりそれぞれの現場ごとで育てていくことが大切であると感じている。

社内において、安全に働くために必要な「絶対にしてはいけないこと」以外は特に口出しせず、本人達の意志を尊重するようにしている。

今後時代と共に仕事のシステムも変化していくと思うが、それに合わせて色々な部署で「できること」「発展させることができること」を探し、また対応の方法も考えながら、更なる障害者雇用について検討していきたいと思っていると言う。

(3)まとめ〜取材を終えて〜

「受入れ当初はどの人も作業方法を覚えてくれるか不安ですが、やり方を覚え、1人でできるようになった姿を見ると、涙が出るくらい嬉しくなりますよ。」障害者雇用開始時から障害者と関わっている、見守り役のMさんの言葉である。

本人のできることを業務に生かし、ゆっくりゆっくり一人前の社員として育て、自信と就労意欲を向上させていく。本人の気持ちや話したいことにはじっくり耳を傾ける。障害者が一緒に働くことが当たり前。大きな優しさに包まれた、誰もが居心地のいい職場でこれからも有り続けて欲しい。

障害者助成金等担当相談員 髙木 江麻

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。