地域における障害者の「自立」のために

〜根気よくマン・ツー・マンが定着のカギ〜

- 事業所名

- 有限会社キングパン

- 所在地

- 富山県砺波市

- 事業内容

- 食品製造業(パン製造業)

- 従業員数

- 28名

- うち障害者数

- 4名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 4 パンの製造補助、包装、機器洗浄等 精神障害 - 目次

1.事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業者の概要

当社は、昭和25(1950)年に個人事業として創業し、その後昭和40(1965)年12月に法人化し、現在に至っている。菓子パン・洋菓子・給食パンの製造を主業務とし、事業所工場等の販売店や地元スーパーへの卸のほか、学校や病院への納入や販売も行っている。

納入先は、砺波・福野・福光・小矢部地区の小中学校、砺波高校・砺波工業高校・福野高校ほか保育園や支援学校へ、病院関係では砺波総合病院・南砺総合病院・国立北陸病院・福井病院などへ給食用のパンを供給している。量販店としては、地元スーパーのシマヤ・ヴァローレ・セフレ・サンキューなど。変わったところでは高速道路内のサービス・ステーション(小矢部)にも供給をしている。

営業日には朝の4時半に窯入れし、5時頃から焼き始め、毎日の出荷に備えている。

「焼きたてのパンをお届けしたい」の心から一日三便とし、第一便は10時には出発、第二便は12時頃にはそれぞれ10台の車両で配達を行い、夕方の16時頃のものは事業所・工場向け(パナソニック等)が多く、主に残業や深夜勤務向けの商品となっている。

直売部門ももっており、5人の軽四部隊がエリア別に手分けをして、近隣の各企業や介護施設などに出向き、曜日と時刻を決めてパンや飲料の対面販売を行っている。週250箇所程ではあるが、待っていただいているお客様の顔がうれしい。

年商は、1億6000万円ほどであるが、価格競争などに加え工場の閉鎖や統廃合(海外へのシフト化)があり販売先も減少し、経営的には厳しい状況である。

(2)障害者雇用の経緯

約30年前、先代社長の時代に先代の親しい人の関係で障害のある人を雇入れたのがきっかけとなり、障害を持ちながらでも仕事をしたいという人に対して門戸を開いたもので、主に近隣地域の朝が早くても通勤ができる障害のある人を対象に雇用を考えてきた。当初は、高岡養護学校(現:高岡支援学校)卒業の人を雇い入れていた。最近では砺波に「支援学校」が設立されたこともあり、そちらの紹介や推薦により雇用することとしている。現在4名の知的障害者を雇用している(療育手帳では全員B判定であるが、支援学校の先生からは重度と聞いている)。

当社での仕事は立ち仕事ではあるが単純作業であることから、支援学校卒業の人には素直に取り組んでもらえ、順応性も高いと考える。最近では、支援学校から各2週間ずつ2回の職場実習を受け入れ、職場責任者の判断で採用の可否を決めている。2週間の実習だけではわからないが、仕事を終えて帰るときにしっかりと挨拶のできる子は勤務が続き、思いやりもあると判断している。

2.取り組みの内容

(1)障害者に配慮した環境改善と体制の整備

① 担当者の配置

知的障害者は、複数の人から指示説明を受けると混乱するため、障害のない従業員1名とペアを組ませ、その指示のもとで職務にあたらせている。

② 職務内容の配慮

作業工程は固定化し、手作業(鉄板洗浄、箱洗浄)のところを機械化して作業を単純化させ、各人が安心して一定量の仕事ができるようにしている。

なお、生産数は簡素化(10単位)することで、生産個数を分かりやすくカウントできるようにしている。

③ 全従業員による協力

職場全体で次の2点の取り組みにより、障害のない従業員も障害のある従業員も会社の一員としてお互いに認め合う信頼関係が生まれている。

- 作業が長時間になれば注意力が落ちるので、飽きがこないよう絶えず声をかけてこれらを防ぐようにしている。

- 細かいことや新しい作業の際には、障害のない従業員と変わらない作業ができるようになるまで帯同し、時間をかけて教えることとしている。

(2)障害者の業務・職場配置

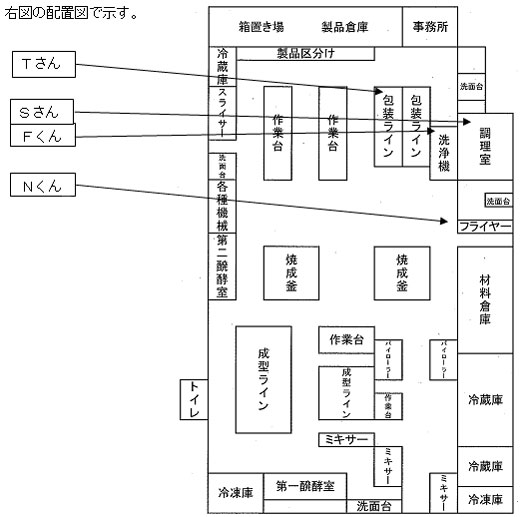

職場工場内の配置は下図のとおりである。

障害のある従業員の作業場所は次の4ヶ所で、それぞれ異なる。

Tさんは包装ラインが作業場所である。仕上がったパンを無菌状態のまま真空包装するための機器操作等をしている。

Fくんは搬送用箱材の自動洗浄機操作等をしている。

Nくんはフライヤーを使ってドーナツパンやソーセージパンなどの揚げ物製造加工の作業をしている。

Sさんは調理室が作業場所である。サンドイッチ等の加工作業をしている。

各々が自分の持ち分として責任を以て商品材料と機材を滞りなく操作できるようになるまで約10年を要したが、一応のダブル・キャストは組んではいるものの今では独立した部署のように気概をもって仕事に当たっている。

一日中の立ち仕事だが、頑張っている。

上の写真の主はFくん。彼は普段は洗浄機担当だが、手の空いているときは、他の仕事の補助も行う。入社して5年になり、鉄道(JR)で通勤する手段も覚えなかなかのもの。少し無口かな。

等分しているところ。

工場の二階が彼らの休憩室だ。お昼休みもここでみんなと一緒。温かい昼下がり、少し眠くなるが、午後からまた頑張るという。彼らはパン職人のはずだが、みんなお米が大好きだ。お弁当は、近くのお弁当屋さんの人もいるがほとんどは自分で持ってきている。彼女たちの笑顔がうれしい。

(3)取り組みの内容(定着に至るまで)

最初は大変だったという。とりわけ食品衛生管理に対する意識が薄く、洗い場や作業衣の汚れなど、注意しなければ不衛生なままの放置状態であった。このため、衛生面に注意しなければならない理由と方法を根気よくマン・ツー・マンで繰り返し指導した。時間はかかったが一度身に付くと定着性が高い。

仕事で失敗すれば容赦せず怒り、原因がどこにあるのか納得するまで話しあった。分かってくれると素直に謝ってもくれた。この素直さと障害のない人以上の集中力が彼らの武器であり、今では、職場(機材を含め)は自分のものという誇りを持って仕事に励んでいる。その姿が他の障害のない人に与える影響は眼にみえないものではあるが、互いに「負けられない」意識も生まれ競争心も生まれてくると同時に「パン作り」に携わる者として共通意識も出てきた。年6回の懇親会では、皆で和気あいあいと話しこんでいるようだ。最近では、休憩時間になると話題も多く賑やかで、職場も明るくなり以前には考えられなかったことだ。

いろんな仕事をさせるのではなく、一つのことにじっくりと取り組ませると長く続く。会社としても安定的に仕事をこなしてくれるベテラン従業員の育成が課題だったが彼らがその答えを出してくれたと思う。今では安心して仕事を任せられる。障害というハンディがあるため業務に支障をきたすという偏見は全くないという。

3.今後の展望(社長の障害者雇用に対する考え)

会社としてもできる限り支援学校の卒業予定者について、先生との連携により、前述のように職場実習を行って採用していく予定であるが、いかんせん現在は余裕がなく今後の業績状況により見通しをたてたい。

ただ、課題としては現在雇用している障害のある人の今後である。当社は、砺波地域における障害者雇用に係る就労委員会にも委員として出席しているが、ここでも問題となるのは、「自立」のスタートとなる通勤問題である。砺波の農村地域における一般交通手段は多くない。鉄道(JR)の駅舎も遠く、また距離的にもかなりあるうえ列車本数も少ない。代替手段として民営のバス会社もあるが路線数がない上これも本数が少ない。市営バスなどもなく、障害のある人の通勤に便利な手段がない状況である。現在、彼らのうちで自分の力だけで通勤しているのは2名。あとの2名は、おじいちゃんやおかあさんの送り迎えで通勤している。今、彼らは30歳代から40歳代になる。あと20年ほどしてからのことを考えるととても心配せざるを得ない。

彼ら障害のある人にとっての「自立」とは何かを考えるとき、私たちはまずその第一歩として一人で無事に出勤して無事に家に帰れることを望む。安全な生活は、自分自身で確立していかなければならない。これは、障害のない人にとっては当たり前のことであるが、果たして彼らに通用することであろうか。だから、経営者として心を常に砕くのは彼らの「自立」であり、その出発点となる「通勤」の問題である。今はおじいちゃんやおかあさんに送り迎えしていただいていてもいつかその日に終わりが来る。

「自立」を考えるとき様々な支援が必要となる。雇用することもそうである。しかし、周囲の、特に行政の支援が必要となるのではないだろうか。

一民間企業でできることには限界がある。私たちにできることは彼等を見守り、そして一企業人として育てていくことと考える。

| 代表取締役の福井社長が 熱心に語ってくれた。 |  福井社長 |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。