同一企業内複数事業所での実習をとおして就労につながった事例

- 事業所名

- 株式会社ジェイアール西日本金沢メンテック

- 所在地

- 石川県金沢市

- 事業内容

- 車両清掃、駅舎構内清掃、ビルメンテナンスなど

- 従業員数

- 601名

- うち障害者数

- 14名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 8 内部障害 知的障害 6 精神障害 - 目次

1.事業所について、取り組みにあたって

(1)事業所について

株式会社ジェイアール西日本金沢メンテックは金沢市に本社を置く西日本旅客鉄道株式会社の子会社で、北陸各地に事業所を複数置いている。JR金沢駅周辺に第一、第二、第三の各事業所と、金沢ビル事業所があり、駅舎構内清掃や車両清掃などのほか、ビルメンテナンス業なども行っている。

(2)取り組みにあたって

石川県立明和特別支援学校高等部の生徒が、当社各事業所での就業体験実習をとおして、実際に雇用につながった事例について紹介する。

はじめに事例対象のAさんについて、そして明和特別支援学校の作業学習および就業体験実習について簡単に説明する。

① 事例対象Aさんについて

② 作業学習および就業体験実習について

石川県立明和特別支援学校高等部では、卒業後のスムーズな就労移行を目指して、作業学習中心の教育課程を編成し生徒の指導にあたっている。週時数30時間のうちの10時間、年間で約350時間の作業学習を行っている。作業班の編制は全生徒110名を11〜12班に分け、そのうちクリーンサービス班(現在の名称はビルクリーニング班)、食品加工班(同フードデザイン班)、菓子製造班、木工班、栽培班、ビニール班の6班を主に一般就労を目指すグループとして位置づけている。

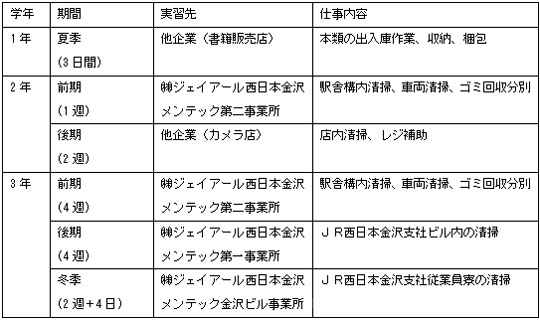

また、作業学習の一環として、実際の職場で作業を行う「就業体験実習」を実施している。1年時は一般就労希望者を対象として夏季休業中に3日間、2年時は前期に1週間、後期に2週間、3年時は前期後期にそれぞれ4週間の実習を行っている。さらに必要に応じ1月から2月にかけては職場定着のための実習を週2日程度行うといったスケジュールを組んでいる。1年の夏季休業中はグループ実習のため学校側で実習先を割り振るが、2年時からは就労を見据え、本人の希望や特性、仕事の適性などを考慮して実習先を決定している。

Aさんは、作業学習で1年前期に食品加工班を経験した後、1年後期から3年時の卒業までクリーンサービス班に所属した。2年前期の実習先を決める際、「清掃関係」と本人の好きな「電車」をキーワードとし、その両方を満たす事業所として、当社が候補に挙がった。本人、保護者の希望を受け、学校側から実習の依頼をし、車両清掃を主に行っている第二事業所での実習がスタートした。

事例対象のAさんの実習先は次の表のとおりである。

2.取り組みの概要

(1)2年前期・第二事業所での実習

(平成22(2010)年6月14日~6月18日)

第二事業所では、初日から担当従業員の指導を受け、車両清掃等の作業に取り組んだ。分刻みのスケジュールが提示され、時間内に決められた箇所の清掃を終えなければならない条件の中、スピードと丁寧さの両方が求められた。

初めて取り組む作業で用具や手順を理解・確認しながら行う。Aさんにとって、これらの課題は簡単ではなかった。通常見習い期間は3日間であり、3日のうちにどれだけ作業を習得できるかが一定の判断基準だった。しかし、スピードを意識すると拭き方が雑になり、丁寧に拭くことを意識するとスピードについていけなかったこともあり、実習は通常の期間を2日延長して5日間としたが、この5日間では一人で作業を任せられるまでには至らなかった。ただ、持ち前の元気なあいさつや積極的に作業に取り組む姿勢は高く評価していただいた。

(2)3年前期・第二事業所での2度目の実習

(平成23(2011)年6月6日~7月1日)

2年前期の実習を受け、車両清掃は難しいと判断し、後期は別企業での実習を行った。しかし、レジ業務は計算の苦手なAさんにとってはかなり苦痛な様子で、Aさんの希望や特性とマッチしているとは言えなかった。

3年前期は、電車と関わる仕事に携わりたいとの強い意思により、再度第二事業所での実習をお願いした。

前回は5日間の実習だったが、今回は4週間という長い期間のため、作業手順を覚えることやスキルアップが大きな目標となる。さらに、最後まで意欲を持続して取り組めることも評価観点の一つであった。前回の作業内容を覚えていて、実習開始から作業手順の確認を少なくしてすすめることができていた。車両清掃も、従業員の方と同等とまではいかないものの、徐々にスピードアップを図ることができ、概ね一人で1車両を終える程度にまで改善することができた。支援の方法として、今回の実習では、担当の従業員の方に4週間通してついていただき、ひとつひとつ課題を確認し、改善方法を巡回指導の教員と共に考えながらすすめてきたことが課題改善につながったと考えられる。

実習を終えての評価は、概ね良好だったが、ダイヤの乱れや列車到着番線の変更など突発的な事態への対応に課題が見られた点と、第二事業所に欠員がなかったこと等の理由から、就労を見据えた実習継続は困難という結果だった。

(3)3年後期・第一事業所での実習

(平成23(2011)年11月1日~11月30日)

高等部3年生にとって、3年後期の実習は就労先を決定するための最後のチャンスといってもよい。Aさんも、第二事業所での就労が難しいことを聞き、落ち込み、悩んでいたと思われる。しかしAさんの「電車に関わる仕事」に対する思いは非常に強く、なんとかその思いに応えられる事業所はないかと模索していた。そんな時、当時の所長や本社の人事担当者より別の事業所はどうかというお話があった。それは、車両清掃ではなく、主にビル内の清掃を行う第一事業所やジェイアール従業員寮の清掃などを行う事業所だった。これはAさんが望む「電車」とはやや離れた場所での作業だが、Aさんは迷うことなく希望し、第一事業所での実習を始めた。

第一事業所は金沢支社ビルの清掃で、車両清掃のようにスピードを求められることは少なかった。ただ、清掃に関しては、トイレに一滴の拭き残しもないようにするなど、非常に高いレベルでの丁寧さが求められた。ここでも担当従業員が付きっきりで指導して、その都度教員と打ち合わせを行い、Aさんにとってより分かりやすい方法を考えていくことができた。

清掃箇所によって用具を使い分け、それぞれの場面で作業工程が多く複雑な内容もあり、これまでの作業とはまったく違うものだったが、Aさんは家に帰っても拭き掃除の練習をするなど、最後まで熱心に取り組み続け、仕事ぶりに関しては高く評価していただくことができた。しかし、就労についてはやはり厳しく、第一事業所での就労は困難だった。それでも会社からは、第一事業所は無理だがジェイアール従業員の寮ならば可能性があるとのことで引き続き冬季の実習を金沢ビル事業所で実施することができた。

(4)3年冬季・金沢ビル事業所での実習

(平成24(2012)年2月6日~2月17日および2月21日~3月1日までの火曜と木曜)

通常、3年冬季の実習は、後期実習で企業から内諾を得た生徒が、職場での定着を図るために週2回程度行うものだが、Aさんの場合はこの時点でまだ就労決定ではなく、まず2週間の実習で見極めをした後、定着実習に入ることになった。

作業内容は、JR従業員寮の清掃・ゴミの回収分別で、やはり手順などはこれまでと異なるため、担当従業員がはじめから指導しながらすすめていった。スケジュールを、午前にゴミ回収と分別、午後は浴室清掃といった具合にAさんに合わせて簡単でわかりやすいものとし、できるだけ複雑な工程や手順がないようにした。ここでもAさんの仕事ぶりは意欲的であり、最初は自分で手順書を確認しながらすすめていた作業が、実習後半には手順書がなくても工程を理解して一人で取り組むことができるようになった。

3.取り組みの成果、まとめ

(1)取り組みの効果

予定していた2週間の実習後の評価では、課題としてあげられることは依然あるものの、必要な条件をほぼクリアできたとの評価をいただき、就労内諾というよい結果を得ることができた。

このようにして、第二事業所から始まった実習は、紆余曲折がありながらも当社への就職へとつながり、Aさんも家族もとても喜んでいる。

(2)まとめ

取り組みの経過を見てもわかるように、何度困難にあっても、「ここで働きたい」というAさんの熱い思いは変わることなく、そのために必死で努力しようとする姿勢が生んだ結果ではないかと考える。

また、株式会社ジェイアール西日本金沢メンテックの人達にも、Aさんのことを理解し、親身になって考えてくれたことに感謝したい。第二事業所から第一事業所、金沢ビル事業所へと実習先が移っても、それまでの情報がきちんと引き継がれており、Aさんへの支援方法をその都度教員と一緒に考えていくことができた。

特別支援学校の生徒が一般就労をしていくために必要なこととして、仕事に対する意欲があげられることが多いが、この事例では、「好きなことには一生懸命に頑張れる」ことをあらためて教えられる結果となった。もちろんAさんだけでなく、Aさんの熱意を受けて実習を何度も引き受けていただいた企業側の理解の深まりといった双方の条件が整ったケースではないかと考える。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。