障害児対象の児童クラブに就労移行支援を経て雇用となった精神障害者I氏の事例

- 事業所名

- 社会福祉法人 金沢手をつなぐ親の会

障害児対象児童クラブ「すずかけクラブ」 - 所在地

- 石川県金沢市

- 事業内容

- 知的障害児を対象とした金沢市放課後児童健全育成事業(児童クラブ)、第二種社会福祉事業

- 従業員数

- 6名(「すずかけクラブ」の人数、正社員2名、パート4名)

- うち障害者数

- 1名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 精神障害 1 - 目次

1.事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

平成17(2005)年7月1日、金沢大学教育学部附属養護学校(現在名称:金沢大学人間社会学域教育学類附属特別支援学校)より、日常生活訓練施設「すずかけの家」をお借りし、社会福祉法人金沢手をつなぐ親の会が金沢市放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)として、障害児を対象とした「すずかけクラブ」を設立した。

知的障害児(発達障害児も含む)を中心とした障害児対象の児童クラブ(いわゆる学童保育)として小学生のみならず、中学生、高校生の受け入れも実施している。また地域の受け入れ対象も幅広く、様々な特別支援学級や特別支援学校の児童も利用している。

児童の利用形態は、毎日利用する「定期利用」(年間枠が5名まで)と月最大8回までの利用日を選択して申し込みをおこなう「不定期利用」の2種類がある。また、一日の定員を10名としており、毎日参加児童の顔ぶれが異なっている点は児童クラブにおいては特殊である。

当事業は児童福祉法に基づく事業であり、障害福祉サービスではないため、自立支援給付の対象外。利用料は実費で、定期利用が月謝なのに対し、不定期利用は利用回数に応じる形で徴収している。負担額は大きいが、反面、支給量で足りない不足面を補えるサービスとして利用されている方も多い。

サービスの中身は、放課後(14:00〜17:30)、長期休暇時(9:00〜17:00)の余暇支援や療育面のサポートを提供。地域から多くの一般ボランティアや学生ボランティアが参加し、交流も積極的に取り入れている。

(2)障害者雇用の経緯

すずかけクラブは、児童クラブであると同時に、金沢手をつなぐ親の会の事業である。啓発という面で、障害児に対する偏見を緩和するため、多くのボランティアの受け入れや、障害児が地域で安心して暮らせるように障害児育成の拠点として行政と連携し、その役割を担ってきた。

これまで、ボランティアの中には、障害のある人も多く受け入れてきた実績があり、 その障害種別には、知的障害者、発達障害者、精神障害者、身体障害者と様々である。障害があっても、皆と同じようにボランティア活動ができ、児童への福祉的な支援も可能であることを他のボランティアを含め、スタッフや保護者にも理解していただく機会にもなっている。

そのような中で、平成22(2010)年1月に医療法人財団松原愛育会「自立就労支援センターいしびき」より、児童分野の福祉職を希望する精神障害がある男性(Iさん)がボランティア活動を希望しているとの連絡があり受け入れを受諾した。以後、Iさんは約5ヶ月間ボランティア活動に毎日参加し、その姿勢が認められ、同年6月より、自立就労支援センターいしびきが実施する「就労移行支援事業」の実習先として、すずかけクラブで受け入れることとなった。

Iさんは、就労移行支援事業の残り年数が1年間であったため、実習期間の目標を1年間で設定した。支援センターや病院のソーシャルワーカー等と繰り返しケア会議を開催するなど連携し、実習期間中に社会人、そして福祉職の支援員としてのスキルや心構えを習得した。結果、平成23(2011)年7月より、すずかけクラブのパート職員として雇用することとなった。

2.取り組みの内容、効果

(1)取り組みの内容

① 現場実習(就労訓練)期間の取り組み

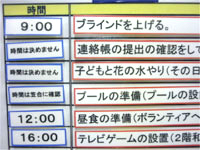

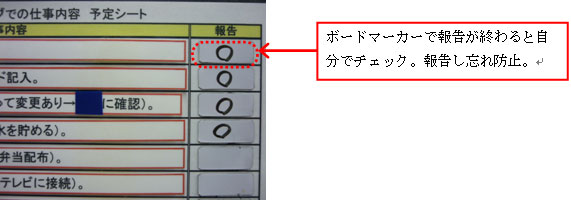

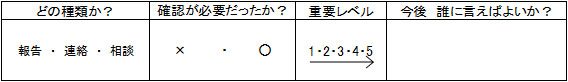

- 一日の仕事内容の予定確認&報告の練習(報・連・相の強化)

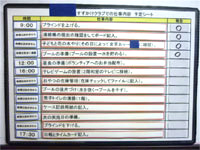

勝手な自己判断や連絡事項を伝え忘れるなどのミスを防ぐため、本人専用の「すずかけクラブでの仕事内容予定シート(ボード)」を作成した。「時間、仕事内容、報告」という欄を設け、その日の予定を見渡せるようにするとともに、各仕事項目に「報告」が終わったサイン(○を記載)ができるようにした。これにより、「いつ、何をすればよいか」が明確となり、本人の見通しに繋がるとともに、「報告・連絡・相談」の練習にもなった。

仕事内容予定シート(ボード)

仕事内容予定シート(ボード)

〔220㎜×300㎜サイズ〕 貼り替え可能なプレートを準備。

貼り替え可能なプレートを準備。

書き込み式もあり。 時間は活動に合わせて提示。

時間は活動に合わせて提示。

貼り付け式。 仕事内容はその日に合わせて

仕事内容はその日に合わせて

組み替え可能。 各項目の報告完了後、チェック可能。

各項目の報告完了後、チェック可能。※ 「何を報告すべきで、何を報告しなくてもよいのか」という判断が非常に難しいIさんであったため、まずは報告するという習慣を確定的にし、「報告しないよりも何でも報告する方が良い」という意識付けを実施。 - 児童の連絡帳提出確認

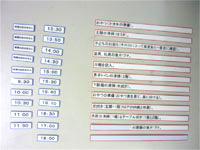

児童が持参する「連絡帳」の提出確認を役割として設定した。事務室へ出し忘れる児童、または持参を忘れてくる児童もいるし、連絡帳は学校や児童デイサービスでも準備されており、すずかけクラブの連絡帳がどれなのか児童にも支援者にもわかりにくい状況があった。

そこで、管理ボードを導入することで複数の人間が何度も確認しなくて済むように設定した。また、すずかけクラブの連絡帳がわかるよう、ボードの上に連絡帳の写真を掲示した。

《連絡帳提出確認ボードの流れ》

(1)連絡帳入れのカゴの中に誰の連絡帳が入っているか確認。

(2)出ていれば「出ている(○)」に、未提出であれば「出ていない(×)」にマグネット。

(3)「出ていない(×)」の人は、ロッカーのカバンの中に入っていないか再度確認。

(4)カバンの中に連絡帳があれば、児童に提出を促す。

(5)すずかけクラブ専用の連絡帳かどうかを確認。

(6)すべての確認が終われば、担当スタッフに報告。

※ ボードの氏名は、当初、Iさんがボードペンで準備の際に記入していたが、途中より、氏名のマグネットシートの貼り替え式に変更。これもIさんの役割とした。

児童氏名のプレートは前日の翌日準備段階でセット。

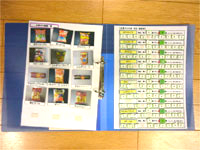

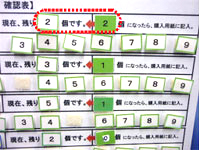

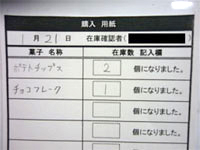

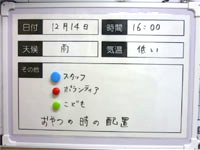

児童氏名のプレートは前日の翌日準備段階でセット。 - お菓子(児童のおやつ)の在庫管理

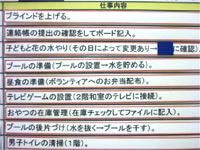

毎日おやつで必ず消費されていくお菓子の在庫管理をする役割を設定した。専用ファイルを準備し、管理しやすいシステムを導入した。お菓子在庫チェックは、毎日おやつ終了後に実施することにした。

《在庫管理ファイルのシステム(流れ)》

(1)お菓子の種類に合わせて在庫数が現在いくつあるかを確認。

(2)各お菓子欄別に在庫数の数字をセット(数字貼り替え)。

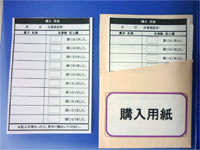

(3)「現在残り●個です」の数字と「●個になったら、購入用紙に記入」の数字が同数字となった場合、不足とみなし、別紙の「購入用紙」に記入。

(※お菓子の種類によっては、報告在庫基準数が異なる)

(4)記入した「購入用紙」を担当スタッフに提出。

(5)担当スタッフが不在時の場合は、所定の場所に「購入用紙」をセット。

おやつ在庫管理ファイル。

おやつ在庫管理ファイル。

A4サイズ。マジックテープ式。 お菓子の種類が写真でも確認可能。

お菓子の種類が写真でも確認可能。

種類は随時変動あり。 各お菓子の在庫を数字で常に把握。

各お菓子の在庫を数字で常に把握。

種類によって記入基準の個数が異なる。 上覧の数字が同数字になると、別紙の「購入用紙」にお菓子名を記載。

上覧の数字が同数字になると、別紙の「購入用紙」にお菓子名を記載。 「購入用紙」はファイル側面にセット。

「購入用紙」はファイル側面にセット。 記入後、担当スタッフに提出。不在時は所定場所へセット。

記入後、担当スタッフに提出。不在時は所定場所へセット。※ この管理により、買い物担当スタッフも認識しやすく、どのようなお菓子が嗜好されているかの状況把握も可能となった。 - 灯油の残量管理

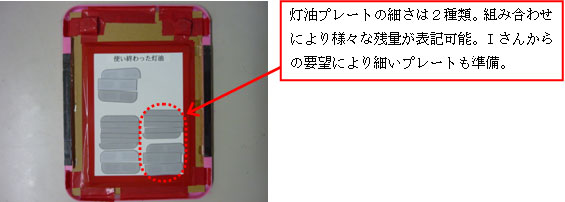

冬期の暖房器具は、大型ストーブ2台とファンヒーター6台である。管理及び灯油ポリタンクの残量状況を毎日確認する役割を設定した。これには専用の「灯油管理ボード」で対応することとした。

《ストーブタンクとポリタンクの残量管理のシステム(流れ)》

(1)出勤してすぐに灯油を暖房器具に補充。

(2)補充後、ストーブタンク2台とポリタンク4つの残量をチェック。

(3)「灯油プレート」を組み合わせることで残量と合わせる。

(4)確認終了後、担当スタッフに結果を報告。

上がポリタンク、下がストーブタンク。

上がポリタンク、下がストーブタンク。

残量をボードで表記。 灯油プレートは外すことが可能。量は2種類プレートで表記微調整可能。

灯油プレートは外すことが可能。量は2種類プレートで表記微調整可能。 裏面にある「使い終わった灯油」欄に使わない灯油プレートを保管。

裏面にある「使い終わった灯油」欄に使わない灯油プレートを保管。※ ポリタンク4つが空になった時点で、担当スタッフに報告。管理の仕方が明確だと安心する様子。

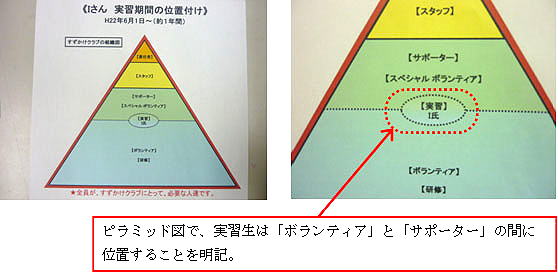

② 現場実習→パート雇用への説明

- 実習を始めるときの説明図

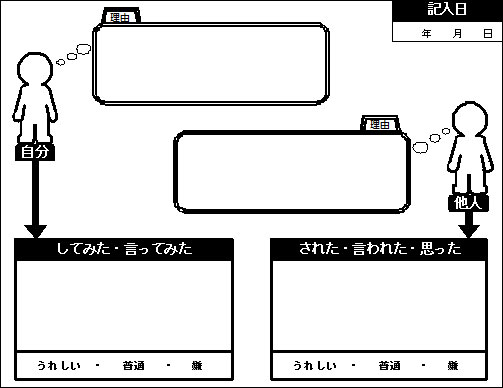

「ボランティア」から「実習生」へと移行する上で、自身の立場を勘違いして捉えてしまう危険性があり、以下の図を準備してIさんに説明を実施した。

説明することで、自分がどういう役割を持ってスタッフやボランティアと関わればよいかがイメージ化ができるようになり、変化に弱いIさんにとって、立場の移行を安心と納得して受け入れられることとなった。

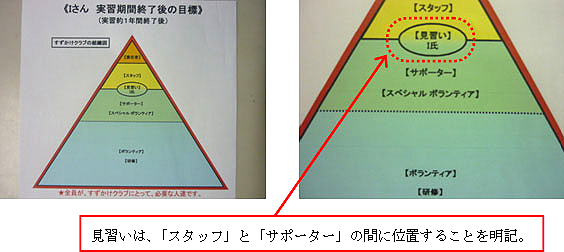

※ 過去に勤めていた職場において人間関係で苦しんだ経緯あり。当時、経験年数や年齢等は考慮せず、役職の立場のみで職場の人間関係を認識。誤解発言やアドバイスを誤認識してしまう等、失敗することが多々見られた。自分がどういう位置にあり、周囲をどう捉えてよいかが不明確だった様子。 - 実習(1年間)が終わり、パート雇用となる時の説明図

「スタッフ」になる目標及び立場の明確性を事前に説明しておくことで、同じ失敗を繰り返さないよう配慮した。また「スタッフになる=偉くなる」というイメージを持たないように注意をはかった。

※ 言葉での説明のみにすると、誤認識につながりやすいため、図式で対応。

③ パート雇用での役割と課題

- 役割

平成23(2010)年7月より、Iさんの実習態度が認められ、すずかけクラブと正式にパート雇用契約を締結した。以前の役割は継続し、同時に新規の役割も設定した。

《継続》

◇一日の仕事内容の予定確認&報告の練習(報・連・相の強化)

◇児童お迎え

◇児童の連絡帳提出確認

◇児童への直接支援

◇お菓子(児童のおやつ)の在庫管理

◇灯油の残量管理、灯油補充(※冬期のみ)

◇男子トイレ清掃

◇翌日の児童ファイル等準備

◇児童対応ケース記録記入

《新規》

◇職員会議への参加

◇スタッフ間ミーティング

(1)活動計画打ち合わせ

(2)行動や体制のシミュレーションボード使用

(3)反省会

- 課題・問題点

◇職員間で、認識や意思疎通がうまくいかず、悩みを抱えてしまう。

◇家庭での問題を抱えた際、割り切れない。

◇「睡眠が取れない」「悩みが解決できず、他の事が考えられない」等の問題が出て、体調を崩し、入院することが出てきた(入院期間は、長い時で3ヶ月間)。

④ パート雇用での取り組み

- イメージシートの導入

スタッフになったことで、より職員同士のコミュニケーション頻度が増え、上手くいかないことが多発した。

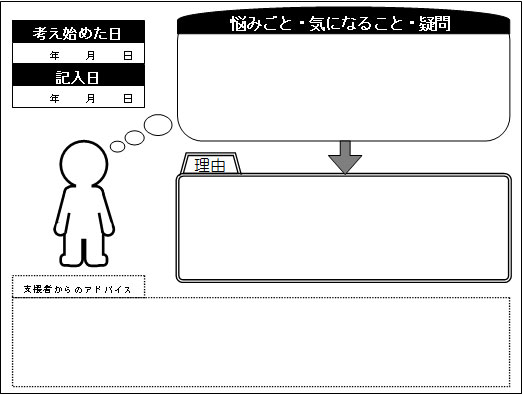

そこで、対人コミュニケーションでわからない点や気付かない点を確認しながら学習可能なシートを準備した。これ(下記図シート①、②)を活用し、誤認識や悩みの改善を実施した。

※【シート①】対人コミュニケーション認識シート

※【シート②】悩みごと解決シート

※ このシートを活用することで、職場だけでなく、今まで引きずっていた悩み(疑問、謎、不安要素、誤学習誤認識 等)も順次納得していくことが可能となった。 ※ このシートはファイルに綴じてあり、Iさんはあとかたづけ後に記入したり、自宅に持ち帰り、記入して翌日持ってくる形式をとっていた。 - 「報・連・相」確認シートの導入

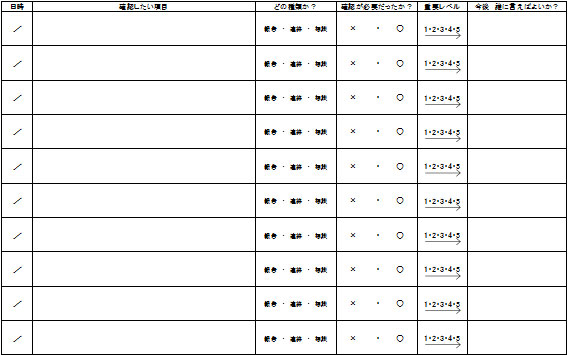

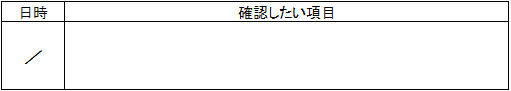

実習中と違い、スタッフ間の連携や情報共有は不可欠である。誰にどのような確認をすればよいのかが明確でなかったため、一覧表(下図シート③)にし、Iさん専用のファイルとして、基準項目を蓄積していった。

※【シート③】報告・連絡・相談(ほう・れん・そう)確認シート

※項目の拡大図(1)

※項目の拡大図(2)

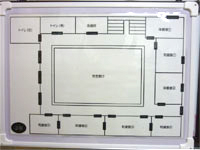

※ イメージシート同様、ファイルに綴じてある。文字化しておくことで読み返すことが可能となり、再確認できることがIさんの安心感につながっている様子。 - シミュレーションボード

気になる状況をスタッフ同士で確認しておくため、シミュレーションボードを準備した。言葉だけでのやりとりでは具体的にイメージの共有が難しいため、視覚的に共有できるように配慮した。

各種、状況に合わせたボードを準備。

各種、状況に合わせたボードを準備。

マグネットとボードペンを使用。 状況の設定

状況の設定 おやつ・昼食

おやつ・昼食 1階

1階 2階

2階 屋外(建物外周)

屋外(建物外周) 車でお出かけ

車でお出かけ※ これらを準備することで、ポイントの整理が可能になった。また、Iさんが不安に感じている点を他のスタッフに表出できる機会としても活用できるようになった。

(2)取り組みの効果

これらの取り組みを継続して実施することと、定期的な支援者チームによるケア会議を設けることで未然に状況を把握し対応することが可能となった。

精神的な不安が蓄積されると、これまでは長期の入院を余儀なくされていたが、取り組みや環境を整備することにより、悩みを溜めなくなり、大きく崩れることがなくなってきた。Iさんの成長と取り組みの効果は、継続した勤務日数が証明している。

臨機応変に対応する必要がある児童支援と、準備やチェック等の方程式化された役割の併用がIさんの成長につながったと評価できる。「何をすべきか」「困った時は誰にどのように発信すればよいか」が明確化され、それが安心感につながっていることを本人も実感している様子である。

3.今後の展望と課題

その人に合った取り組みを必要に合わせて準備し、当事者だけでなく、関わるすべての人にとって、チーム支援ができる環境を整えていくことが重要である。

Iさん個人に対しては、今後も本人用のツールを必要に応じて使いながら、誤学習誤認識を自ら納得して再認識できていけるようにアシストしていく。

また、Iさんをひとつのモデルとして考え、今後も障害児支援の仕事に就きたい当事者をボランティアや就労移行支援事業の実習者として受け入れ、道筋を作り上げていく拠点となることも推進していく。

最後に、これらの取り組みは、支援員のためだけでなく、利用していただいている児童や保護者にとって、安心かつ満足していただけるベースになることが大前提であるということを忘れてはならない。そして、すべての関係者に感謝したい。

| 執筆者: | 社会福祉法人 金沢手をつなぐ親の会 |

| すずかけクラブ 主任 笠合 竜明(かさご たつあき) |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。