発達障害者の雇用定着支援が進んだ事例

- 事業所名

- 株式会社通販物流サービス

- 所在地

- 福井県あわら市

- 事業内容

- 倉庫業・物流業・検品業

- 従業員数

- 851名

- うち障害者数

- 38名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 1 通販商品のピッキング 肢体不自由 6 検品・清掃・商品補充 など 内部障害 知的障害 23 出荷準備業務 精神障害 6 通販商品のピッキング 発達障害 2 通販商品のピッキング - 目次

1.事業所の概要、障害者雇用の考え方

(1)事業所の概要

当社は、株式会社ニッセンホールディングスのグループ会社として、次の①から④の事業を行っている。事業所は、福井ロジスティクスセンター(福井県あわら市)、三重大型商品配送センター(三重県いなべ市)、向日町流通センター(京都府向日市)の3拠点がある。

① 出荷事業 お客様の出荷明細書の出力〜セッティング、 ピッキング〜仕分け〜梱包〜出荷までの一連の業務

② 倉庫事業 入荷商品の検収、倉庫への保管および在庫商品の検査業務

③ 検品事業 ニッセン品質基準による検品業務などの流通加工業務

④ 返品事業 お客様から返送される商品の受付から返品処理までの一連の業務

《沿革》

| 1993(平成5)年 7月 | 株式会社ニッセン福井ロジスティクスセンター設立 |

| 2004(平成16)年 6月 | 株式会社ニッセンロジスティクスサービスとして株式会社ニッセンより分社 |

| 2006(平成18)年 6月 | 豊田自動織機株式会社と株式会社ニッセンの合弁会社として株式会社通販物流サービスに社名を変更 |

| 2011(平成23)年 6月 | 株式会社ニッセンホールディングス の100%子会社化となる。 |

(2)障害者雇用の考え方

当社では、障害者雇用の取組みを、一部の部署や一部の作業に限定するのではなく、会社全体の活動として、積極的に推し進めてきた。

このように、会社全体の取組みとして障害者雇用を推進していくにあたり、次の3つの社長方針が社内全体に明確に提示されている。

① 従来の枠にとらわれず

② 仕事を工夫し多くの雇用を創出し

③ 自立を支援する

この方針に基づいて、各部署が机上の話ではなく実践で、障害者雇用の成功ケースを着実に積んでいくということを重視している。障害者を「特別扱い」するのではなく、各部署において、「ちょっとした配慮やサポート」「ちょっとした工夫」をすることで、彼らがもっている力を十分に発揮してもらい、さらに本人のモチベーションアップにもつなげていこうと、社内のしくみについて随時見直しをかけている。

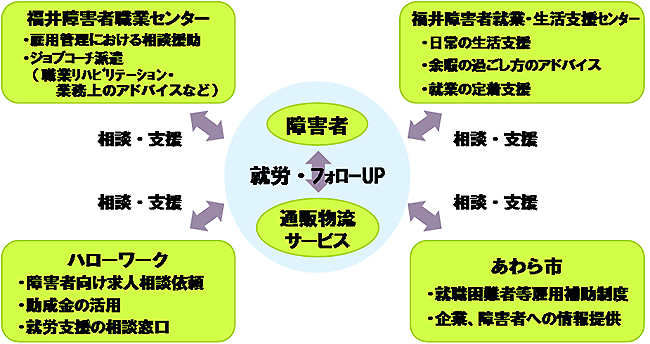

2.社内外の支援体制

(1)社外の支援体制

<社外>

① ハローワーク

- 求職者の紹介

- 見学・面接への同席

- これまでの経歴から、適職を探すアドバイス

② 福井障害者職業センター

- 障害者職業カウンセラーからは、障害者が企業で働く上での注意点や、障害特性に合わせた就業上のアドバイスを受けている。また、定期的な「検討会議」にも参加していただき、継続して働くための提案等も受けている。

- ジョブコーチの派遣を受け、ジョブコーチと当社の教育担当者が意見交換を行いながら、連携して支援している。

- ジョブコーチからは、入社当初の支援期間(集中支援、移行支援)だけでなく、職場の配置転換を行った際にも支援を受けている。

③ 福井障害者就業・生活支援センター

「障害者等就業体験支援事業」で実習を行った対象者への定着支援を受けている。会社内での休憩時間の過ごし方や、家庭での過ごし方についてアドバイスいただいている。

④ 福井県発達障害児者支援センター スクラム福井

発達障害のある方の得意分野・苦手分野・対応方法・業務の工夫方法についてアドバイスいただいている。

このように、社外の関係機関からの支援を得て、仕事をするうえでの工夫の仕方や、苦手な部分の対処方法を、社外の方も含めて十分に協議・検討し、雇用を継続できるような体制をとっている。

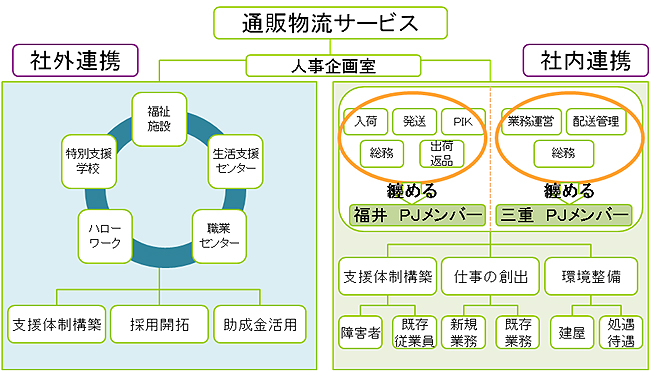

(2)社内の支援体制

社内では、各チームに「障害者雇用プロジェクト(PJ)」のメンバーを配置している。

PJメンバーは、チーム内での支援・仕事の創出・環境整備を担っている。また、当社ではPJメンバーが参加する定例のミーティングを月に一度行っており、このミーティングの中で各メンバーが問題を共有し、課題解決に向けてお互いにアイディアを出し合い、他チームからの意見を参考にする場としている。

新しい障害者を雇用する場合には、該当のチームの担当者と、「指導者」「配属先」「対応方法」を検討している。

このようにして、職場定着に向けて課題を整理し、対応を検討した結果、社外の関係機関と連絡・調整を行う必要がある場合に、社内と社外の連携を担っているのが「人事企画室」になる。

障害者を雇用する際には、「家族のサポート」も重要な点であると考えている。特に10代〜20代前半の障害者を雇用する際には、可能な限り家族の方にも作業場を見学してもらっている。会社での仕事内容を実際に見てもらうことで、家族の中でも関心をもってもらい、本人との会話のきっかけをつくるなど、家庭での会話を増やして、本人への心身のケアをスムーズに行ってもらおうというねらいがある。

賃金の設定については 雇用開始時はほぼ最低賃金レベルである。ただし、出勤率・業務知識・ミス点数などで能力をはかり、時給に反映する評価制度を一部業務で開始している。今後は他業務にも展開していく予定である。

3.発達障害者雇用での取組内容、発達障害者の雇用で気づいたこと、今後の課題

(1)発達障害者雇用での取組内容

当社では現在、発達障害者を2名雇用しているが、障害者を採用する際に、障害種別を採用の判断基準としてはいない。当社の業務への適正がみられれば、実習を経て採用している。

① 雇用前

発達障害者を2名雇用した際には、障害者職業センターの実習制度(職務試行法)利用者1名、国立吉備高原職業リハビリテーションセンターの実習制度(企業内訓練)利用者1名であった。1週間から1ヶ月の実習を行い、福井障害者職業センターの障害者職業カウンセラー、ジョブコーチと人事担当者で、業務の適正やサポートの仕方を検討する場をもった。

発達障害のあるAさんについては、実習期間1週間の後、3ヶ月のトライアル雇用を経て、常用雇用となった。(勤務時間は9時~16時、勤務曜日は月~金)

実習、トライアル雇用後に行った検討会議の結果、Aさんの常用雇用に当たり、Aさんには、①商品の置いてある棚番号(数字)、②商品番号(数字)、③商品点数(数字)の書いてある「リスト」を元に、商品を集めてもらう「ピッキング」作業を行ってもらうことにした。

ピッキング作業は正確であり、周りの状況判断もできていた。ピッキングミスにおいては、一般パートよりもミスが少なく、高評価であった。ただし、あいまいな判断が伴う作業(良品か不良品かを見分けること)には戸惑いがみられることがあった。

対応としては、「戸惑いが生じた際には、実物をみて、良品・不良品の見分け方をマスターする」方法をとり、現場での経験を踏むことに重点を置いた。

② 雇用後

ジョブコーチのアドバイスと、社内の検討会議の結果より、Aさんには以下の対応をとった。

- 社内の教育担当者を専属にした(通常は交代制である)⇒Aさんの疑問点等を教育担当者に質問・相談しやすくするため。また、複数の人から別の指示を受けて本人が混乱するのを防ぐため。

- 事前にAさんの了承のもと、同一職場(20名程度)の従業員に、Aさんの障害特性に関する情報の共有を行った⇒Aさんの得意な点、苦手な点を職場の同僚にも理解してもらい、職場の同僚からの配慮を得られやすくするため。

- 新しい業務を教える場合には、本人の同意をとってからすすめることとした。

- 休憩場所は固定にした⇒Aさんの、人とコミュニケーションが取りづらいという特性に配慮し、本人が休憩場所では十分に休憩がとれるよう、窓側にむけた指定席を用意した。

(2)発達障害者の雇用で気づいたこと

これは発達障害者に限ったことではないが、必要とされるサポート内容は個々人それぞれで違ってくるので、本人・障害者職業カウンセラー・ジョブコーチ・業務管理担当者・人事担当者が連携し、どんなサポートが必要かを具体的に導き出していくことが重要である。これまでの障害者雇用の取組みから、ちょっとした配慮をするだけで、スムーズに業務を習得することができる場合が多いということが、職場における共通認識となっている。

今回、発達障害のあるAさんを雇用したことで気がついたことは、口頭で作業のやり方を説明しただけでは、すぐに理解することは難しいということであり、これについては、画像や図を使って説明を行うように工夫をしたり、実際に教育担当者がやってみせて、本人にも体験してもらいながら説明を加えたりすることで、作業手順を理解してもらうことができた。

また、あいまいな状況で判断をすることが苦手であることもわかった。例えば、共有で皆が使う道具を、本人が同じ様に使用することが苦手の様子であった。従って、判断に迷わず自由に使えるように、本人専用の道具を用意することとした。また、商品不良の判断基準にはあいまいな部分があるため、本人が自分で判断することも難しかった。これについては実際に不良商品の実物を見せることで、本人に覚えてもらうことができた。

① 配慮したこと

- 理解しやすいように、あいまいな表現の言葉をさけて説明、指導を行った

- 説明をする際には、視覚的に確認できるように画像や図も利用した

- 大勢の従業員がいる休憩場所では緊張するので、窓側の指定席を配置した

② 困ったこと

- 臨機応変に作業をすることが難しい

- 商品不良のあいまいな基準を自分で判断することが難しかった

③ よかったこと

- ひとつのことに集中できる力があり、単純作業に向いている

- 一旦仕事の内容が把握できれば、仕事を的確にこなすことができる

- 毎日元気に挨拶ができる

- 作業ミスはとても少ない

- 几帳面で真面目に作業を行う

(3)今後の課題

- 障害者用の教育カリキュラムを全社で展開する(現在は一部のみ適応)

- カリキュラムの習熟に応じた評価制度を全社で展開する(現在は一部のみ適応)

- 教育担当者に向けて、障害者理解を深めるための教育を行う

- 仕事を細分化し、障害者に可能な仕事を現業務の中から創出する

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。