知的障害者が短期間で主体的に働ける職場づくりのヒント

- 事業所名

- 株式会社きると

- 所在地

- 大阪府豊中市

- 事業内容

- リサイクル業

- 従業員数

- 51名

- うち障害者数

- 30名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 30 資源化物手選別業務 精神障害 - 目次

1.会社概要、障害者が従事する仕事内容

(1)会社概要

大阪府豊中市と兵庫県伊丹市との境にある豊中市伊丹市クリーンランド内に、資源化施設として整備された「豊中伊丹スリーR・センター」が平成24(2012)年4月から本格的に稼動している。

この施設には30名の知的障害者が働いている現場がある。資源化のための手選別の委託業務を受託している「株式会社きると」である。

両市の一般家庭で収集され、施設まで搬入される資源化物(資源ごみ)のうち、当社が受託しているのは、容器包装プラスチック、ペットボトル、缶類である。古紙、古布、瓶類などの他の種類の資源化物は、別の会社が引き取ることになっている。

それまでの施設の老朽化にともなう再整備計画の中で、障害者の雇用の場を新たに作り出していくことが検討され、両市の障害者団体から大きな期待のもと、出資された500万円の資本金により、平成23(2011)年3月に当社が設立された。

(2)障害者が従事する仕事内容

施設に搬入された資源化物は、作業場のベルトコンベアで次々と流されていく。一般市民への収集方法の周知が不十分なだけでなく、モラルの問題もあり、搬入時は資源化物以外の異物が混入されている状態となっている。

具体的には、汚れがひどいもの、瓶、歯ブラシ、割り箸などが異物にあたり、コンベアを流れている間で素早く取り除く必要がある。これらの工程が30名の知的障害者の主な業務となっている。

同社の作業場で異物を除去された資源化物はリサイクル工場に引き取られる。ただし、異物の混入割合が10パーセントを超えていると引き取ってもらえない。資源化物の引き取りに伴う収入は会社の事業費に充当されるため、会社の経営面を考えると高い精度の作業を維持させることが不可欠となってくる。障害のある従業員一人ひとりにも、仕事の成果に対する自覚と責任が常に求められる仕事なのである。

2.30名の知的障害者を採用するまで

平成24(2012)年4月からの本格稼働が予定されていながら、新規施設の竣工は平成23(2011)年12月であり、実質的に現場で準備をする期間は4ケ月しかない状況であった。

障害者30名の採用は、ハローワークと連携しつつ、平成24年1月に14名、その翌月の2月に11名、支援学校を卒業した5名を4月にするといった具合に段階的にすすめていくこととしたが、同時並行で本格稼働に備えた設備などの試運転もしなければならず、この間のスケジュールは、かなりタイトなものにならざるを得なかった。

期間が限られた中での多数の障害者採用であれば、作業スキルが高い人を優先して採用する考え方もあったと思われる。しかし、同社では応募者個々の作業スキルの評価をしながらも、「安全面への配慮ができるか」「職場のルールを守ることができるか」「挨拶がしっかりとできるか」「仕事に集中して向き合うことができるか」という点を重要視して採否を決定したという。

同社の採用に際しては、地域の福祉施設、就労支援機関に在籍している人、支援学校の卒業予定者から100名近くの応募があった。面接と3日間の体験実習での状況を踏まえた丁寧な選考を実施し、18歳から50歳まで、平均年齢29歳の従業員を採用することが決められた。

取材のため訪問をした日は、本格稼動から一年近くが経過しているが、体力的に楽とはいえない仕事内容でありながらも、これまで1名の離職者も出ていないとのことである。また、前述した異物の混入率も10パーセント以下を維持しているという。現場での相当な苦労があり、様々な努力の成果であると思われるが、目指すべき組織風土を明確にした上で、社内の士気やチームワークを優先した障害者の採用方針をとったことが奏功していると言えるであろう。

3.短期間で採用した障害者が活躍できている理由、おわりに

(1)短期間で採用した障害者が活躍できている理由

リサイクル事業部には39名の従業員が勤務しており、そのうちの約8割、30名が知的障害者である。

障害者が多数の会社の立ち上げで大きな混乱がなかったのは、前述のとおり方針を明確にした採用選考を実施したことも要因の一つであるだろうが、その他にも次のようなことがポイントになっていると考えられる。

① 障害者が主体となって業務を担う組織風土づくり

同社では、30名の障害のある従業員を6名ずつに分け、それぞれに障害のない従業員1名が加わったグループ単位で業務を行う体制をとっている。そして、障害のある従業員の中からリーダーが選ばれ、各グループのミーティングの進行係を担うとともに、月1〜2回実施するリーダーミーティングに参加し、業務上の課題や会社の目指すべき方向性、作業上の安全管理に関すること等を全員に伝えていく役割を担っている。

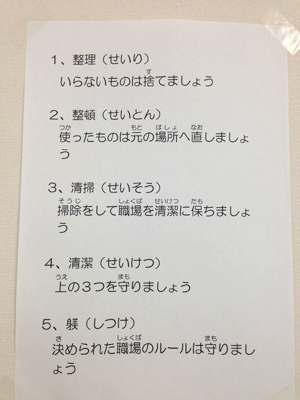

また、写真にもあるように、5S(整理、整頓、清掃、清潔、躾)やグループ単位での課題や目標を全員が確認できるように、常に見える場所に掲示して、従業員個々が確認できるようにしている。

「障害に対する配慮はしても、障害者だからということで業務の成果への妥協はしない」という方針で、作業スキルの向上や業務の成果を高めることを追求するとともに、安全面への意識も障害のある従業員が主体的に考えるなど、個々の従業員に責任感が生まれている。

② 変化が少ない職場環境

同社での就業時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後3時30分までとなっている。毎日のスケジュールは決まっており、午前中は1時間の作業を3回、1時間の昼休みをはさんで午後には1時間5分の作業を2回、合計5回の作業を繰り返す。それぞれの作業時間の合間には、水分補給等のための15〜20分間の休憩時間を設けている。

業務繁忙時は、さらに1時間の作業を午後に加えて一日6回の作業になることもあるが、基本的な一日のスケジュールに変更はない。

知的障害がある人の中には、環境の変化に対応することが苦手で、毎日のスケジュールが決まっていることで安心が得られる人もいる。また、「あと何分で仕事が終わるのか」といった時間の概念を十分に理解できない人もいる。しかし、屋内での業務ゆえ天候の変化で仕事内容に左右されることもない。このように毎日が同じ場所で同じ作業スケジュールで業務に取り組むことができる現場は、知的障害のある多くの人にとっては、自ずと働きやすい職場環境になっているといえる。

③ サポートスタッフの自然体での関わり

障害のある従業員が中心の当社では、障害者をサポートする側の従業員(サポートスタッフ)が『少数派』となる。そんな彼らの障害のある従業員と向き合う姿勢が自然体であることも印象的だ。彼らは、サポートスタッフとして働くまで障害のある人との関わりがない人ばかり。加えて、彼らは当社が障害者の雇用の場を新たに作り出していく会社であることを理解して応募してきた人ばかりである。それゆえ、「障害があるからできない」といった決め付けをすることなく、障害のある従業員に対して、障害に対する配慮をしつつ、当初から当たり前のこととして業務の成果を求めるという方針を共有できているのである。

目指すべき成果が達成できたときは一緒に喜びを分かち合うが、時には叱責が飛び交い、緊張感が漂う現場となっているのは、彼らのベースにある職業観によるものが大きいと思われる。

そんな彼らは、本格稼動する前の期間を利用して、地域の障害者福祉施設へ数カ月の研修に出向いたそうだ。障害に配慮した関わりについて理解を深めるとともに、当社の業務における障害者への支援の参考としていったそうである。

また、サポートスタッフと障害のある従業員が一緒に日帰りバス旅行に出かけた折り、障害のある従業員が自分の給料で稼いだお金で余暇を楽しんでいることを実感し、働くことの喜びを改めて確認したとのことである。

社内でのチームワークの良さの要因は、ここで紹介したような肩肘張らない自然体での関わりが大いに関係しているように感じた。

(2)おわりに

本稿は、障害者を多数雇用することを目的に設立された企業での事例紹介であるが、一般的な企業における障害者雇用の取り組みにも十分に参考にできるものと考えている。

特に、障害者雇用率の関係で計画的に障害者の採用をすすめなければならないような場合には、同社での障害者の採用や、障害者に主体的に業務に向き合ってもらう取り組みから多くのヒントを得ていただきたい。

箕面市障害者雇用支援センター 所長 下司 良一

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。