新たな部署を立ち上げ障害者雇用を促進

- 事業所名

- 株式会社アルトナー

- 所在地

- 大阪府大阪市

- 事業内容

- エンジニアの派遣

- 従業員数

- 658名

- うち障害者数

- 11名

障害 人数 従事業務 視覚障害 1 事務・清掃 聴覚障害 1 事務 肢体不自由 6 事務 内部障害 知的障害 3 事務・清掃 精神障害 - 目次

1.企業の概要、障害者雇用の取り組み

(1)企業の概要

株式会社アルトナー(以下、アルトナー)は、設計・開発に関するエンジニア派遣のエキスパートで従業員約700名を抱える人材派遣会社である。

社名であるアルトナーは、狭義での設計にとどまることなく、より優れたクオリティーを追及する「Art(より広く技術全般)」としてとらえ、顧客企業の信頼に応える「パートナー(Partner)」であり続けることを意味している。その名の通り、優秀なエンジニアを様々な企業に送り出している。

現在、この企業では、各拠点での障害者雇用の他に、江坂ラーニングセンター内のダイバーシティー(多様性)推進室という部署で6名の障害者を雇用している。今回は、ダイバーシティー推進室での障害者雇用の経緯や状況についてお話を伺った。

(2)障害者雇用の取り組み

当社は障害者を雇用していたものの法定雇用率には届いていなかった。このことに危機感を感じ、障害者雇用を積極的に取り組み始めたのは2011(平成23)年10月のことである。

しかし、管理本部を中心に、いざ障害者雇用に取りかかろうとするものの、それまで本格的な障害者雇用への取り組みがない中で、どのように進めたらよいのか暗中模索の状況であった。そこで、ハローワークや特別支援学校、また障害者雇用を先駆的に行っている事業所にも訪問、相談を行いながら試行錯誤で検討を始めたという。

そして、障害者を中心とした新しい部署(ダイバーシティー推進室)を立ち上げ、障害者の仕事として割り当てていくことを決めた。

場所は、江坂ラーニングセンター。ここはエンジニアが派遣期間を過ぎ、次の派遣先に派遣されるまでの間、研修を受け能力の向上を図ることを目的として設立された研修センターである。障害者の業務内容は、清掃(140坪)、書類管理(PDF化)及び郵便物の受け取り作業などである。これらの作業は、それまで専門に担当する者がおらずダイバーシティー推進室が一手に引き受けることとしたのである。

また、このダイバーシティー推進室は、管理本部人事グループの直属の部署としておかれている。「試行錯誤をしている中での障害者雇用ですので、我々が責任をもって状況を把握できるような形で始めないと社内の受け入れも進まないと考えました」と人事担当者は言う。現に人事部が中心となり企業として障害者雇用を始めたものの、雇用後は他の部署に任せっぱなしで、結果的にうまくいかないという事例も耳にすることがある。ここに人事部の、障害者雇用に対する責任の所在の明確化がみてとれる。まるで、「我々が責任をもって障害者雇用を進めます」と社内全社に向かって、そう明言しているようにも聞こえる。

企業によっては、障害者を雇用し各部署に配置する所もあれば、当社のように雇用した障害者を一つの部署に配置するという所もある。大切なのは、企業の形態や状況に合わせて障害者雇用のあり方を検討することであろう。企業に合わない形で障害者雇用を進めても長続きはしない。

人事担当者のねらい通り、現在ダイバーシティー推進室には、その確実な仕事ぶりを聞きつけた各部署から仕事の依頼が殺到している。当社では今後、本社の清掃作業など作業領域の拡大も視野に入れ、さらなる障害者雇用を目指している。

2.ダイバーシティー推進室を訪問

江坂ラーニングセンター内にあるダイバーシティー推進室を訪ねてお話をお伺いした。そこでは、知的障害者を含む6名の障害者が3名ずつ2チームに分かれ作業を行っていた。それぞれのチームでは身体障害者がリーダーを務めており、そのリーダーの指示のもとに作業が進められている。今回、そのチームリーダーの方に話を伺うことができた。

まず、知的障害者への指示などで工夫をされていることを伺った。

「あれ、これ、それといった言葉は使わずに、1番・2番・3番と紙に書いて指示していきました。今は、作業を覚えたのでそれほど何かを教えるということはなくなりました。個々の障害の程度は違いますが、分かりやすいマニュアルを作り、まず手本を見せて練習をしていけば、できるようになります」とチームリーダーは言う。

実際、作業の様子を拝見したが、手際よく黙々と作業をこなされていたのが印象的であった。また、注意していることとして「コミュニケーション」を挙げていた。同じような作業であっても、毎日朝礼や夕礼を行い空いている時間にはミーティングも行っている。

ミーティングはただ一方的に連絡事項を伝えるのではなく、「仕事をより効果的により円滑にしていくにはどうしたらよいか」などみんなで意見を出し合ってもいる。このことは、自分たちの仕事は自分たちで作り上げていくというモチベーションの維持にもつながることだと考えられる。

「特定の人にやたらに話しかけたりはしないが、さりげなく同じ電車で一緒に帰りながら世間話をしています」と、チームリーダー本人が「親子みたいに接しています」と話すように、まるで親のように細かな配慮が行き届いている。そして、初めは自信無さげに引っこみ思案だった人が、半年間こつこつと真面目に無遅刻無欠勤で職場に通い、今では周囲の環境にも慣れてきているという。

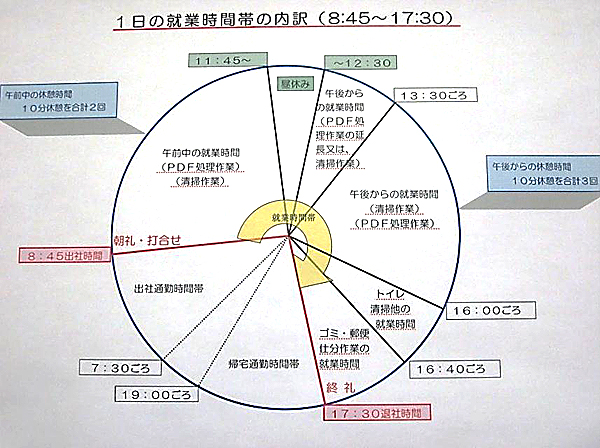

【一日の作業内容】

3.まとめ

当社では、法定雇用率が未達成だからただ雇用したらよいというものではなく、雇用した障害者が継続的に就労できるように、管理本部が責任をもって早急に対応しながらも丁寧な検討が行われていた。

そして、ハローワークや関係機関などと相談を進め、採用についても学校と相談をしている。さらに、業務の検討についても不要なものを新たに作るのではなく、企業の中で今まで誰かがやってはいたが、組織的に担当部署を固定することで効率が良くなるもの、企業としてプラスとなるものの選定が行われている。

知的障害者には事務作業が合わないといった固定観念をもたず、何ならできるのかをきちんと検討している。

また、人的な環境も、知的障害者にとって働きやすいものとなっていた。

なお、チームリーダーを採用するときの求人要項には業務内容のほか、障害者のチームリーダーとしての役割についても明記されていた。そのため、知的障害者にどのように指示をしていくか、どのようにコミュニケーションを図っていくか等の配慮が入社当時から可能であった。求人の段階で明記しているというのは、企業として障害者への指示・指導も業務であるという意識の表れでもあり、チームリーダーの立場からも指示等について何か困ったことが生じたとしても、業務として相談がしやすいというメリットがある。

さらに、障害者雇用について固定観念や先入観を持たなかったことが、それぞれの状況に合った対応とはどういうものかをきちんと考えていくことにつながったかもしれない。

今回、同社を訪問して、専門知識がない中で試行錯誤を繰り返し障害者雇用をすすめていった経緯を伺った。数年前の同社と同じように、障害者雇用を意識したことがなく、実際に取り組むとしてもどのように進めていけばよいのか悩んでいる事業所も少なくないと思う。今回のこの報告が、これから障害者雇用を検討する企業にとって参考となれば幸いである。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。