働きやすい職場環境で経験を積むことの重要性

-本人の成長を育むキャリア形成の支援-

- 事業所名

- 株式会社 島根富士通

- 所在地

- 島根県出雲市

- 事業内容

- ノートパソコンの製造

- 従業員数

- 630名(平成24(2012)年12月20日現在)

- うち障害者数

- 11名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 7 ノートパソコンの製造支援、事務 内部障害 2 ノートパソコンの製造支援、事務 知的障害 2 ノートパソコンの製造支援、リサイクルセンター内での業務 精神障害 - 目次

1.事業所の概要、障害者雇用の取り組み

(1)事業所の概要

① 沿 革

1990(平成2)年10月 操業開始、FMTOWNS、FMRシリーズ製造開始

1993(平成5)年8月 FMVシリーズ製造開始

1994(平成6)年9月 「ISO9002」取得

1995(平成7)年6月 FMVノートパソコンの生産拠点化

1999(平成11)年3月 「ISO14001」取得

2001(平成13)年9月 「ISO9001:2000年版」取得

*「ISO9002」から「ISO9001:2000年版」へ移行

2005(平成17)年1月 「ISO14001」富士通グループ統合認証

2007(平成19)年6月 世界最小、超小型軽量コンバーチブル型PCの製造開始

2008(平成20)年2月 パソコン生産2000万台達成

2010(平成22)年10月 創業20周年記念式典の開催

② 経営理念【経営の目的と信条】

「人は仕事で成長し、社会に貢献する。」

③ 富士通グループの「雇用における人権尊重に関する指針」

FUJITSUは、人権の尊重を根底に据えた企業活動を展開するにあたり、それぞれの国や地域におけるさまざまな人権問題に取り組み、人権問題の本質を正しく理解し、認識し、差別のない明るい企業づくりに向けて組織的に取り組みます。

◇雇用における機会均等と人権尊重

| FUJITSUは、雇用における機会均等に努めます。 |

| FUJITSUは、人種、皮膚の色、宗教、信条、性別、社会的身分、門地、障がい、性的指向、およびその他のビジネス上の正当な利益と関係しない要素に基づく差別を致しません。 |

◇雇用における法令遵守

◇強制労働、児童労働の禁止

◇働きやすい職場環境

(2)障害者雇用の取組

当社は、2007(平成19)年度に出雲公共職業安定所(以下、「ハローワーク」という。)、島根障害者職業センター(以下、「職業センター」という。)、出雲障害者就業・生活支援センター リーフ (以下、「リーフ」という。)との情報共有・支援のもとで、初めて知的障害者の雇用に取り組んだ。雇用した知的障害者は2人で、一人は養護学校の卒業予定者について職場実習の受け入れを通した採用、もう一人は中途採用者でハローワークからの紹介により職場実習、トライアル雇用制度を活用した採用となっている。以下、それぞれの経過等について紹介する。

① 養護学校新規卒業者Aさん(男性)

- 実習受入れ(1回目)・・・2007(平成19)年7月(2週間)

当社では毎年養護学校生徒の職場体験実習を受入れており、この年度も例年と同様にリサイクルセンターでの廃材運搬、廃プラスチックの分別、解体などを行った。

Aさんの1回目の実習にあたっては、能力はあるがコミュニケーションにやや心配があるとのことであり、仕事を正確にこなすことはもちろんであるが、挨拶ができること、分からないことは質問するなど社会人として基本となる部分に重点を置くよう指導した。

この実習を通じてAさんは、リサイクルセンター業務や職場環境に好意を持ち、同時に当社への入社意欲を強く持つようになった。 - 実習受入れ(2回目)・・・2007(平成19)年12月(2週間)

当社が障害者雇用を進めていたことと1回目の実習でAさんが当社への入社意欲を強く持っていたこともあり、2回目の実習を行った。

今回は、実習というより「トライアル雇用」に近いものがあり、採用可否を前提として、1回目と同様の業務を行った。

また、実習期間中、総務課長と面談を行い、入社意欲を確認し、内定の運びとなった。

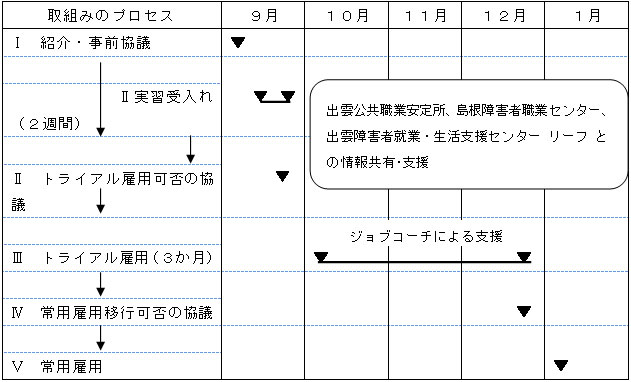

② 中途採用者Bさん(女性)

- 紹介・事前協議・・・2007(平成19)年9月上旬

ハローワークからの障害者紹介により、当社での業務が遂行できるための具体的な施策・方法・計画等を話し合うために事前協議を行った。

当社にとって知的障害者の雇用は初めてのことであり、ハローワークより雇用や支援にあたってのサポート体制や助成制度などの説明を受けた。

- 実習・トライアル雇用可否の協議・・・2007(平成19)年9月中旬〜下旬

職業センターでの適性検査結果も踏まえ、パソコン周辺機器の組立作業やラベル貼り工程での実習を2週間行った。単純作業をもくもくとこなされ、職場での評価も高く、協議の結果、労働契約を締結し、3ヶ月のトライアル雇用を行うこととした。

- トライアル雇用(3か月)・・・2007(平成19年)10月〜12月

トライアル雇用にあたっては、正式に採用するための試用期間という位置づけでもあり、実習時と同じ工程ではあるが、様々な業務に取り組んでもらった。しかしながら職場リーダーが作業指導に時間を取られることも考えられたため、ジョブコーチ制度を活用した。ジョブコーチについては、トライアル雇用当初は、常駐いただいていたが、仕事や会社生活に慣れていかれたため、少しずつ時間を短くしていった。

また、コミュニケーションに心配もあったため、女性のサポート役を選任して休憩時間に一緒に過ごしていただくようにした。

また、配置した職場の従業員を対象に知的障害とはどんなハンデなのか、また、共に仕事をしていく上で配慮いただくことなどの説明会を開催した。

- 常用雇用移行可否の協議・・・2007(平成19)年12月下旬

トライアル雇用期間の終了が近づき、本人の意思確認を踏まえ、正規社員として採用することを決定した。

ハローワークとしては、正規社員として採用することに驚きを感じていたが、富士通グループの雇用における人権尊重に関する指針にそって、戦力として活躍を期待できるのであれば正規社員として雇用すべきとの考えで進めることとした。

- 常用雇用・・・2008(平成20)年1月

晴れて正規社員として雇用となる。本人もジョブコーチの支援は必要としなくなっており、私生活面で支援いただいているリーフとの情報共有を図りながら現在に至る。

2.現場業務での取組み

(1)Aさん(男性)

| 就 業 項 目 | 内 容 |

| 勤務場所 | リサイクルセンター内の業務 |

| 職務内容 | 廃材の運搬、分別、分解作業を担当。 |

| 勤務時刻 | 午前8:15〜午後5:00 |

| 労働時間 | 8時間 |

| 休 憩 | 昼食時45分 |

| 休 日 | 完全週休二日 |

| 備 考 | 将来的にフォークリフトの免許を取得したいという意欲がある。 |

現在、Aさんはリサイクルセンター内において廃材の運搬、分別、分解作業を担当している。当センターは若年者よりも年配者が多く、親子ほど年が離れていることにより、逆に話しやすいというメリット面があり、たくさん人がいるところがあまり得意ではないAさんにとって、職場でのコミュニケーションを培っていく上で重要な配置先となっている。

しかしながら、同僚に恵まれ、働きやすい部署にあり、仕事にも慣れてきて、余裕も出てきたが、生活リズムの不安定が要因となって体調を崩しやすい点が本人・会社の課題となっている。そして、その対策として本人にワークライフバランスの均衡を図ることの重要性を若いうちに理解・体得してもらうために、リーフ・養護学校との連携、及び関係先との情報共有・連携・支援を活用し、改善を図って行きたいとしている。

(2)Bさん(女性)

| 就 業 項 目 | 内 容 |

| 勤務場所 | 製品の組立て工場内 |

| 職務内容 | 倉庫部品の集約・管理を担当 |

| 勤務時刻 | 午前8:15〜午後5:00 |

| 労働時間 | 8時間 |

| 休 憩 | 昼食時45分 |

| 休 日 | 完全週休二日 |

| 備 考 | 業務を意欲的に行う。 |

現在、Bさんはパソコン組立ラインの作業者が必要とする部品を使いやすいように箱から出して必要数に分けたり、運搬する業務を行っている。Bさんは業務を意欲的に行うのでその長所を生かして、一歩一歩着実に前進していってほしいとしている。

時々人間関係で悩むこともあるが、当社では社員の健康面・メンタル面等に対して対応するために健康推進室を設けており、保健師と面談を行うことで、さらなる安心感を生み出しており、安心感を保持・促進する場所となっている。

きちんと内容を確認するAさん

作業を進めるBさん

(注)5Sとは、「整理・整頓・清潔・清掃・躾」の頭文字の5つのSから来た言葉

3.今後の課題と展望

(1)職場環境のあり方

① 作業指導者・サポート者への負荷低減

作業指導者等は本人の業務も合わせて行っていることから、多大な労力を伴うために可能な限りの負荷低減を行っていかねばならない。

② 知的障害者の人間力アップ

職場においては、特に知的障害者ということで、配慮しすぎる傾向があるが、決してそれが本人にとってプラスばかりにはならないこともあり、時には厳しく接することも必要である。

(2)キャリア形成のための支援

① 国家検定、資格の取得推進・支援

本人の気構え(やる気・モチベーション等)を育むためには具体的な成果・結果が必要と考える。業務に関わる国家検定・資格の取得が本人の自信にも繋がり、組織全体の相互補完・相乗効果に結びつくことを目指して推進・支援していく所存であるという。

② 業務ローテーション(よりレベルの高い業務へのチャレンジ)

当初からいきなり難易度の高い業務に配置することは、本人の自信を奪うことになり、ダメージも大きく、最悪退社する可能性もあり、大切な人材を失うことにもなりかねない。

初歩的な業務から定着を図り、段階的に業務ローテーションを行い、その過程で国家検定、資格の取得等により、気構え(やる気・モチベーション等)を高めて業務のステップアップを図ることで、着実に人材育成を行うことが重要である。また、全工程が認識できることで新たな思考が生まれうるし、多能工化等の生産効率を高める効果、及び新たな工程等を生み出せる等の選択肢の拡大も期待できる。業務充実を意識した"よりレベルの高い業務へのチャレンジ"への道を切り開く可能性も高まると考える。

最後に、当社は障害者だけでなくダイバーシティの取り組みも推進しており、全社員が人として成長できるよう、これからも各関係先と連携を取りながら支援をしていきたいという。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。