人間力がいっぱいのベテランがサポート ~私たちも会社の戦力です~

- 事業所名

- 山下産業株式会社

- 所在地

- 岡山県岡山市

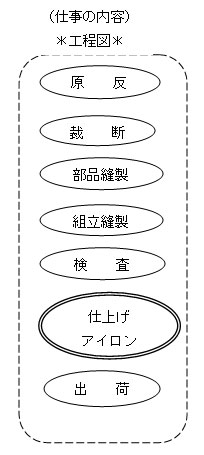

- 事業内容

- 縫製業

- 従業員数

- 322名

- うち障害者数

- 14名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 6 プレス・仕上げ・ミシン 肢体不自由 1 プレス 内部障害 1 ミシン 知的障害 6 仕上げ・糸くず取り 精神障害 - 目次

1.事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

山下産業株式会社は、岡山市内中心街から東へ約12Kmの岡山市東区西大寺にある。西大寺は文字通り西大寺観音院の門前町として栄え、毎年2月に同寺院で開催される奇祭「はだか祭り—西大寺会陽」で知られている。毎年会陽の時期には見物客が全国から数万人訪れる冬の風物詩となっている。

スクールシャツの製造・販売がメイン(国内最大手)で、その他ニットシャツ・ブラウス・官公庁のオーダーシャツを製造・販売している。西大寺の本社工場をはじめ市内は万富、海外は上海・ベトナムのハノイに工場がある。関連会社は岡山市・苫田郡鏡野町・兵庫県佐用町等に6社ある。またメーカーならでの利点を生かし平成22(2010)年、岡山市中区に店舗「S・アトリエ」を開店し"思いを形にオーダーシャツで個性を表現"をキャッチフレーズにワイシャツのサイズ、デザイン、生地、お好みの仕上がり、そして身体にフィットするオリジナルな一着を提供している。

企業の沿革・理念・社是

| 昭和16(1941)年 | 西大寺市内に先代社長の故山下征夫氏が創業 |

| 昭和56(1981)年 | 本社工場を現在の西大寺に移転 |

| 昭和59(1984)年 | 障害者雇用優良事業所として労働大臣表彰を受賞 |

| 平成22(2010)年 | S・アトリエ(オーダーシャツの店舗)を開店 |

山下和也社長は「幹部会議」をはじめ、あらゆる「社内会議」で、社是である「これでいいのか」「現状に満足するな」と常々激を飛ばす。「その考えが全従業員にも確実に浸透してきて、何かにつけて少しでも工夫するようになった」と吉田純一取締役総務部長は話す。そして経営方針も「現状から新しい創造と変化への挑戦」を掲げている。

- 現状から新しい「経営機能組織」の創造と変化への挑戦!!

- 現状から新しい「原価低減」の創造と変化への挑戦!!

- 現状から新しい「人材開発・育成」の創造と変化への挑戦!!

挑戦とは逆境に打ち克つ精神を養うことである。

社員は厳しさを知り、公私混同しない。

西大寺の本社工場を訪れると、この経営方針が大会議室に掲げられ、強烈に目に飛び込んできた。

(2)障害者雇用の経緯

創業者の故山下征夫社長は、人に頼まれると「よしっ!」と胸をたたく面倒見のよい職人気質の人であった。

障害者の雇用もそもそも故征夫社長が今から約45年前の昭和41(1966)年頃に知人に頼まれて、障害のある人(女性)を従業員として受け入れたところから始まる。

当時、従業員約100人の会社の中で「仕事を覚えるだろうか」、「周囲の人達と仲良くできるだろうか」と不安でいっぱいだったことを先輩達から聞いていたと宮本憲和常務取締役は話してくれた。

その後、縫製業が花盛りの時期になり、求人を出しても人が集まらなくなってきた。その様なときにハローワーク西大寺より「障害のある人も職場改善や、職務のワークシェアリング等の工夫をすれば、大きな戦力になるのではないか」と提案をもらった。

昭和41(1966)年頃の受け入れの経験では、"できる能力"で"できる仕事"をというスタンスで、職場を何か所か経験してもらい、一番得意なところへ配属し成果を上げた実績があったので、ハローワークからの提案も容易に理解できた。山下産業株式会社の障害者雇用はこうして始まった。決して障害者の雇用率の達成とか、企業のイメージ向上の為でなく純粋に企業の戦力として必要だということで採用に踏み切ったのである。採用に当たってはハローワークより身体・知的に障害のある人を受け入れることにした。また特別支援学校からも生徒さんを受け入れ、各職場をローテーションして"できる仕事"を見つけ出し、その後採用することとしてきた。

2.取り組みの内容

(1)コンセプトは"高年齢者が働きやすい職場は、障害のある人にとっても働きやすい職場"

当社の障害者雇用は高年齢者の働き方の改善への取り組みがキーになっている。次にそれを紹介する。

① 定年後のベテランがサポート:職場の雰囲気も落ち着き、出勤率も良くなった!!

本社工場の仕上げ・アイロン部門は4人(重度1人)の障害のある人が働いている。総数27人の職場で、班長・副班長・リーダーを配置し作業の指揮及び判断を委ねている。しかし従業員の管理、生産量の確保を行っている上に、障害のある人のサポートは中々に負担がかかるのである。

職場はアイロン・プレスの工程で、軽作業が多く安全面で大きな問題はないが、それでも障害のない人による支援は必要である。そこで会社のことも仕事のことも分かりつくした定年後のベテランを配置し、障害のある人のサポートをしてもらうことにした。それは上司や先輩が定年で退職して入れ替わると、障害のある人が非常に不安がったり落ち込んだりするからである。

一方ベテランの高年齢者には、熟練した技能を保有しているので年齢にかかわりなくいつまでも働いてもらいたいと思っている。熟練した技能と障害のある人のサポートの二つの面で高年齢者がキーワードとなる。しかし以前の人事制度では定年(60歳)になると約50%が退職しており、会社としても大きな損失であった。

そこで"高年齢者が働きやすい職場は、障害のある人にとっても働きやすい職場"のコンセプトで、次のような高年齢者の働き方の改善に取り組んだ。

一つ目は「希望する従業員は全員70歳まで働くことができる制度」の導入である。その為の課題としては「体力の心配(立ち作業や視力の疲労)」がある。しかし施設の改善や視力の疲労の軽減は、現在の生産システムの中では直ちに変更することは困難である。そこで高年齢者の体力・疲労度に対応して勤務形態を柔軟にすることを目的に、まずフルタイムだけでなくワークシェアリングの考え方を導入した。目安として、次の2つのコースを設計し、時間帯も3パターンを作って会社と相談して選択できるようにした。

- はりきりコース:150H/月

- ゆっくりコース:100H/月

二つ目は働き方である。次の2つの希望を受け入れた。そうすることで「専門技術を活かしたい」、「若い人に伝えたい」と定年退職後の継続雇用希望者が増えてきた。

- 「収入も扶養範囲内で働きたい」

- 「年金との調整が可能となるように働きたい」

三つ目は、作業施設の改善である。改善の例は次のとおりである。

- アイロン・プレス機の改良導入:生産性が約25%向上し、60歳代の女性も手際よく作業ができるようになった。

- 自動機の導入:高年齢者・新入社員においても安定した出来高と品質が保て、安心して作業ができるようになった。

- 工場内の照明器具の取り換え:手元が明るくなり、高年齢者の作業がスムーズになった。

② 仕上げ部門のベテランとの共働

山下産業株式会社本社工場で、障害のある人が一番多く勤務している仕上げ・アイロン部門では、勤続21年の尾崎さんが、リーダーのできない部分で障害者の定着向上をサポートしている。

支援の内容を聴くと「特別なことはしていません。Kさん、Oさん、Nさん、Nさんの顔色を見ながら、明るく笑い挨拶するだけです」、因みに日常の職場では、「出退勤の確認、服装のチェック、また決められた時間に薬を飲んでいるか、目視や声掛け程度をやっているだけ」と話してくれた。

簡単な事のように言われるが、経験の豊富さや人に対する愛情がないと言えない。

≪尾崎さんのプロフィール≫

平成3年9月 山下産業株式会社に入社。

備前工場工場長を歴任。

現在は嘱託社員として在籍。

≪尾崎さんへのインタビュー≫

尾崎さんは元工場長で、長い間多くの障害のある人とともに働いてきた実績の持ち主である。障害に対する考え方を聞いてみた。

「障害のない人と同じ接し方をしている。障害のある人だからといって特別に意識することはしていない。過去に手話教室を開いたり、ミーティングの仕組みも作ったりと色々やってきたがなかなかしっくりいかなかった。最終的にはその人の性格などを考慮しながらの"面倒見"ではないかと思い、自然に接するようになった。」

「障害といっても、身体的・知的・精神的と様々で、また障害の重い人、軽い人と色々である。その中でも仕事に従事できるのは比較的軽い人だと思う。それも現実的にはほんの一部の人に限られていると思うと非常に残念な気がする。障害のあることを認識し、"何ができるか・何ができないか"を見極めてサポートしていけば、ある程度の成果が出てくるのではないかと思って仕事をしている。」

山下産業株式会社での人の採用は、戦力として会社に貢献してくれる人との認識で採用している。現在の職場では、障害のある人、障害のない人に一体感ができてきており、チームとして生産をしている。その為やはりベテランである尾崎さんの存在は欠かせない。この職場の障害のある人の平均勤続年数は約14年と長いのもうなずける。

(2)仕上げ・アイロン部門で働く4人の紹介

① Kさん(女性)

勤続27年、シャツの部分アイロン作業に従事、ハローワークの紹介で入社した。知的の障害があるが、会社で一番長く働いている。現在では山下産業社員と結婚し、ご夫婦で会社に貢献している

② Oさん

勤続15年、シャツの全面アイロン作業に従事、ハローワークの紹介で入社した。聴覚・音声に障害がある。支援学校の学卒採用である。面談時に仕事に対する意欲が十分に感じられた。その後心臓の病気で大手術を乗り越え、現在も貴重な戦力として会社に貢献している。

③ Nさん

勤続9年6ヵ月、シャツの全面アイロン作業に従事、支援学校の職場実習後に入社した。知的に障害があるが、実習態度、作業の熟練度合が社員と同等の能力があると判断した。入社後も職場の仲間とも打ち解け、積極的に声掛けをしている。

④ Aさん

勤続5年6ヵ月・シャツの釦はめ・毛羽とり作業に従事、支援学校の職場実習後に入社した。知的に障害があるが、学校の先生・お母様の熱意が本人の頑張りに繋がっている。

(3)職場実習の受け入れ

現在、在籍している障害のある人の13人の平均勤続年数が約13年は長い方であろう。その点について吉田総務部長から、「やはり現場(職場)実習に力を入れているからではないか」とのお話をいただいた。山下産業株式会社では「支援学校の生徒」には3週間単位のプログラムを通常より多く、2〜3回行っている。

そして各職場では「実習チェックリスト」(別図)を使い、簡単なチェック方式だが、本人の良い所を見つけるようにしている。

これにより「どの仕事に興味を持つか、適しているか」を見極めているそうである。

一般採用の人にも様々な工程を経験してもらっている。一つのことしかできないとなると、何かトラブルがあった時、仕事がなくなると困るからだそうである。専門能力を持ってもらうと同時に多能工化も図っているといえる。

別図

| 【実習チェックリスト】 | 職場名: | 記入者: | ||||

| 項 目 | ○ | △ | × | — | ||

| 1 | 勤労意欲がある | |||||

| 2 | あいさつができる | |||||

| 3 | 表情・ジェスチャー等でコミュニケーションができている | |||||

| 4 | 援助を求めることができている | |||||

| 5 | 他人と協調ができている | |||||

| 6 | 感情が安定している | |||||

| 7 | 意思表示ができている | |||||

| 8 | 作業をやり遂げようとしている | |||||

| 9 | 責任感ができている | |||||

| 10 | 自分の作業量のレベルを理解している | |||||

| 11 | 仕事・命令系統を理解している | |||||

| 12 | 言われた通り作業に取り組む | |||||

| 13 | 何度も繰り返さなくても理解できている | |||||

| 14 | 危険な状況に対処できている | |||||

| 15 | 欠勤・遅刻など連絡ができている | |||||

○ できている △ まあまあ × 指導を要する - 該当しない

(4)福利厚生

社員の一人としての意識を共有してもらう為に、慰安旅行や忘年会などへ積極的に参加するよう促している。入社当初は戸惑いもあったようだが、2年目、3年目と参加することによって、自分の居場所を見つけ楽しんでくれている、また毎年のクリスマスケーキもとても楽しみにしているとのことである。

(5)表彰

昭和59(1984)年に障害者雇用優良事業所として労働大臣表彰を受賞した。また個人では、障害者全員が西大寺地区雇用開発協会の優良障害者表彰を受賞しており、うち8名は岡山市長表彰も受けている。

3.今後の課題

現在、入社から2年〜3年は契約社員の身分とし、給与は時間給としている。その後は問題がなければ現場責任者の申請で正社員として登用し、処遇も日給となり賞与も支給する制度をとっている。

定着率は向上しており、定年まで働いてもらって更に雇用の延長も考えている。

しかし、その場合に次のような懸念される問題がある。

① 障害が悪化する訳ではないが、体力の低下や新たな疾患(内臓疾患等)が加わることにより立ち仕事が続かなくなる

② 家族も加齢によってサポートが十分にできなくなり、家庭内での食事・生活面に支障が出たりするのではないか。出勤率の低下、連絡不十分なものになる。

③ 作業場、出退勤の危険度も増してくる作業場内外での怪我、などである。

「個人の環境・体力によっても異なるが、経済的自立の部分と労働提供能力とのバランスをどう考えていくのか、今後検討課題であろう」と吉田総務部長は語ってくれた。

一つの案として、早い時期から体調管理や体力づくりの情報を、本人とサポートしてくれている人に提供していきたいとのこと。

最後に働いている職場を見せていただいた。障害のある人や高年齢者が、必要とされて働いている職場は充実感があり、忙しい作業の中にも落ち着いた雰囲気が漂っていた。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。