新しい視点で雇用の開発!!

~どの職場でも障害者を受け入れられることを基本に~

- 事業所名

- 株式会社トンボ

- 所在地

- 岡山県岡山市

- 事業内容

- スクールユニフォーム、スポーツウェア、介護メディカルウェアの企画、製造、販売

- 従業員数

- 741名

- うち障害者数

- 12名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 3 製造現場、事務スタッフ 肢体不自由 4 製造現場、事務スタッフ 内部障害 2 製造現場、事務スタッフ 知的障害 3 製造現場 精神障害 - 目次

1.事業所の概要

"トンボ学生服"の愛称で親しまれている株式会社トンボは、創業明治9年(1876年)と130年を超す歴史ある企業である。現在本社は平成14年(2002年)から岡山市北区厚生町にあるが、岡山県玉野市八浜町が誕生の地である。

主力の学生服は昭和5年(1930年)から生産・発表を開始した国内の大手である。現在ではスクールユニフォームに加え、スポーツウェア、平成9年(1997年)からは介護メディカルウェアにも進出、幅広い領域で販売している。

また同社はオリジナル制服にブレザーを提案した先駆け企業でもある。当時主流であったつめ襟とセーラー服の定番ユニフォームの時代に、思い切った発想で学校の顔となる新しいファッションを持ち込んだ。

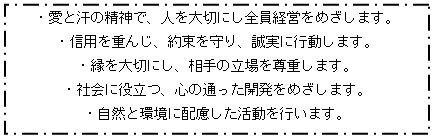

いまや、制服はアイデンティティであり、学校を選ぶ大事な要素の1つにもなっている。株式会社トンボのコーポレートスローガンは「人と自然を大切にした価値ある製品づくりを」である。その実現に向けての「理念・行動の指針」を掲げ、日々の業務に取り組んでいる。また株式会社トンボは、事業活動の展開の中でエコ活動にも力を入れている。

具体的なものを紹介すると、

| ① | 会社の社名ともなっているトンボが棲む環境の大切さを絵を通して伝えている(トンボ絵画コンクール)。 |

| ② | 事業活動での環境負荷低減に取り組んでいる。 |

| ③ | 学校で環境についての学習をサポート(環境出前授業)している。 |

| ④ | 「森づくり」活動に取り組むと共に環境を守る活動の団体を支援している。 |

2.障害者雇用の動機

企業は、従業員数に合わせ一定の割合で障害者を雇用しなければならないと定められている。それは、障害者の法定雇用率と言われており、民間企業の場合は現在2.0%(平成25年(2013年)4月時点)の雇用が義務づけられている。

株式会社トンボでは、いつも10人を超す障害者が働いており、この法定雇用率を今までは充たしていた。ところが平成17年(2005年)からは、従業員が増えたことや障害者の定年退職で、法定雇用率を割り込むこととなった。

会社では6年前(平成19年(2007年))から「社会が必要とする企業」、「地域社会での役割を果たす企業」を目指してCSR活動を、社長直轄の組織である環境・CSR推進本部を母体にして進めている。その推進本部のCSR委員会で障害者雇用の問題が課題として挙がり、取り組むことになった。

法定雇用率の達成は企業として最優先の責務であることはいうまでもないが、CSR委員会としてすすめていくには「障害のある人も、障害のない人も、社会生活を共に過ごすことで、互いに支え合いながら生きていくことが本来の生活のあり方である」というノーマライゼーションの精神に戻って考えてみようと言うことになったそうである。

いままでの障害者は生産現場に配属してきたが、CSR委員会では、過去の雇用事例を分析しながらも、ノーマライゼーションの精神に戻った新しい視点で障害者雇用を検討をすることになった。そのうえで全社で障害のある人を受け入れることに決めた。

先ず、本社のスタッフ部門で受け入れができないか、中でも障害者雇用の旗振り役の総務部門から受け入れを考えてみてみようということになった。

その方針に従い、ハローワーク岡山へ相談に行き、「障害の部位・状況により配属を考えて下さい」など色々な指導・助言を受けながら、障害者就職面接会にも積極的に参加した。

3.事務スタッフでの聴覚障害者雇用の取り組み

結局「総務関係事務職」で募集を出し、「多数の方に応募していただきました。その中でMさん(女性)は伝わってくるものも熱いし、一緒に働いてみたいと思ったので、事務スタッフ部門で初めての採用を決めた」と斎藤総務人事課長が話す。

Mさんは聴覚障害2級、家庭の主婦で、子どもさんがおられ、人生経験を重ねた人であるが、生産現場での就労経験はあるものの、事務は全く初めてであったという。Mさんは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の国立吉備高原職業リハビリテーションセンターでビジネス情報系を学び、求職活動中であった。

受け入れにあたっては、Mさんは事務系の仕事の経験がないことに不安があったようで、受け入れ側も聴覚障害のあるMさんとのコミュニケーションの取り方や、全く経験がないという事務能力がどの程度のレベルなのか心配があったので、トライアル雇用を利用することにした。そして、Mさん自身は経理の仕事を希望していたが、先ず総務人事で会社のことを覚えてもらうことになった。

(1)会社もMさんも新しいチャレンジの開始

総務人事部門の仕事は、ラインの仕事を側面から援助し、間接的に促進するのが主な職務である。定型業務が少なく、打ち合わせや連絡を必要としたり、新しいことが起きたり、イレギュラーなことも多くマニュアル通りに進まないことがつきものである。Mさんの聴覚障害はコミュニケーション障害といわれており、そのような中で仕事の流れを理解するのは「大変だったろうと思いますね」と斎藤課長は話す。

現在Mさんは採用から4年目になる。

会社は「入社して初めて分かることの連続だった。ただ耳が聞こえない人で筆談や口話などを組み合わせて仕事を覚えてもらえばいいという程度の認識だった」そうである。そして「それが甘かった」とも語ってくれた。

仕事の指示はメールではなく、根気よく筆談で顔色や理解の様子を見ながら行っていた。時間はかかっても総務人事のメンバーの一員であると感じてもらいたいとの思いからである。忙しい仕事の中での配慮である、一見簡単なようで、実はしっかりした考えがないと続かないことのようである。

就労上、一番問題となったことは、本社事務所内に手話ができる人がいなかったので、仕事上のコミュニケーションで"ずれ"や"誤解"がないようにすることだった。Mさんの仕事は、郵便物や定期便取り扱い、伝票の記票・パソコンを使った書類作成から始めたのだが、事務経験がないことで、通常できるだろうと思った事ができないこともあった。周辺の課員もこれならMさんができるのでは、と各人の仕事を切り出して覚えてもらうようにした。

仕事上では手話通訳を付けずにやってもらうことにしていたが、入社して1年半が経って筆談では些細なことにずれがあり、Mさんから「伝えたいことがうまく伝えられない。」と手話通訳を付けて欲しいと要請があった。現在は月1回面談日を設けて約1時間、手話通訳を付けて話をしている。

その上で分かったことがある。それは聴覚障害のある人はちょっとした情報を「小耳にはさむ」ことができず、直接自分に関係のない情報は入りにくい。また、文書作成において「てにをは」といった助詞の使い方が苦手だということだった。

(2)サポート体制

手話通訳の人が来るようになり、"ずれ"もかなり解消された。「もっと早く手話通訳の人に来てもらうべきだった」と話してくれた。

業務用携帯電話も災害時・緊急時の連絡用に渡している。また勿論周囲の課員の気遣いは一番大きなサポートといえるであろうが、最初のうちはMさんに気を使いすぎたり、逆に距離を置きすぎたりした場面もあった。しかし"何とかコミュニケーションをとろう""働きやすい環境にしよう"との思いを持ち努力を続けてきた結果、少しずつではあるが意思の交流ができて来たという。Mさんにとって"手話での挨拶""筆談してもらう"のが何より嬉しかったのではないかと思う。

(3)ステップアップ

総務人事課で会社の仕事の流れを理解してもらったら、さらに能力を発揮できる職場への異動について、Mさんと相談しながら考えていきたい、とのことであった。入社当初は課員の仕事の中でMさんに手伝ってもらえる事を切り出していたので、仕事の満足感や達成感は今ひとつなかったのではないかと当時を振り返り話しをしてくれた。

現在は、会議・研修・行事の準備を任せている。会議等のセッティング、資料作成は十分に期待に応えてくれているそうだ。

株式会社トンボでは、ハンディをカバーする為の仕組みや機器の導入も大事であるが、さらに「聴覚障害のある人に配慮した職場は、誰にとってもコミュニケーション豊かな、情報が行き交う、働きやすい職場である」と考えている。

その為、障害者社員の育成を図っていく上には、負担も増加してくるが、社員全体が障害者を理解し、雇用の為の専門知識を習得していくことが重要な課題であることも認識したとのことであった。

≪Mさんの思い≫

会社は、重度聴覚障害者の受入れが初めてだったので、私が入社した当初はコミュニケ—ション対応が難しくなかなかうまくいかないこともありました。しかし、会社も次第に理解してくれて、だんだん歩みよりができて感謝いっぱいです。経験がない総務事務は幅広い仕事でなかなか覚えられなく、失敗が多くて毎日辛かったが、くじけず、あきらめず、何をなすべきかをわかるまで探していきました。すると、だんだん意識が高まるのがわかり、不思議でした。ありのままで生きて良かったです。

(4)これからの課題

Mさんは会社の行事にも積極的に参加しており、しっかり溶け込んでいるそうだ。斉藤課長は「日常のコミュニケーションが取りやすい環境を作りたい」、「さらにどうしたら能力を発揮してもらえるだろうか」を考えていきたいと話しくれた。また、会社は法定雇用率さえ達成すればいいと考えている訳ではない。今後もスタッフ部門の仕事に意欲のある人なら雇用を検討していきたいとしている。

Mさんは、聞こえる事を前提に形成されてきた職場に飛び込んで、日々挑戦の連続であったであろうと想像できる。その挑戦を会社もしっかり受け止めて、株式会社トンボの社員として定着してもらいたいと考えている。

今日もMさんはJR~バスと乗り継いで、岡山市中心部の素敵なビルへ通勤している。斎藤課長は、「決してお互いに順風満帆とは言えないが、日々の積み重ねが大事だと思っている」と語ってくれた。

Mさんにとって初めての事務経験だが、周囲の人の思いやりや上司の面倒見など、一番大切な「心」を持った会社に就職できて大変恵まれていると感じ、清々しい気持ちで訪問を終えた。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。