「雇う側がどれだけのアイディアを持って人を雇うか」を追求する外食産業・飲食業での雇用事例

- 事業所名

- 有限会社アプローチセンター

- 所在地

- 徳島県徳島市

- 事業内容

- 飲食店経営、弁当や惣菜等の調理販売

- 従業員数

- 63名

- うち障害者数

- 11名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 3 調理補助、清掃、一般事務 内部障害 知的障害 5 調理補助、清掃 精神障害 3 調理補助、清掃、一般事務 - 目次

1.事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

沿革

| 1991(平成3)年4月 | 有限会社アプローチセンター創業 幼児・児童の療育・教育事業を展開 |

| 2001(平成13)年4月 | カフェレストランベリーズ開店(徳島県徳島市) |

| 2010(平成22)年7月 | グルメデリベリーズ開店(東京都武蔵野市) |

| 2011(平成23)年7月 | からあげ・鶏料理テイクアウト専門店とっと家開店(徳島県板野郡) |

代表者 代表取締役 武市ひさ子

有限会社アプローチセンターは、元々、幼児期又は児童期の療育・教育事業を行ってきた。現在は、それらの事業に加えて3ヶ所の店舗を持ち、飲食店の経営や弁当・惣菜等の調理販売を行っている。

「カフェレストランベリーズ」は、徳島県徳島市西部にあるショッピングセンターの隣に位置し、開店10年が経つ今も、地元で人気のレストランである。バイキング形式で格安の料金設定でありながら、冷凍食品は一切使用せず、旬の食材に合わせて作られた多彩なメニューは種類も豊富で、いろんな料理を楽しむことができる。

「グルメデリベリーズ」は、JR中央線の三鷹駅から徒歩5分の場所にあり、お弁当と豊富な惣菜メニューを10g20円のセルフでテイクアウトできるお店である。

「とっと家」は、徳島県板野郡板野町の住宅地の一画にあり、国産若鶏を使った唐揚げや鳥料理(惣菜)を購入できるテイクアウト専門店である。

3店で扱われる料理の調理や食材の下処理は、「とっと家」店舗の裏にある専用工場で行われている。この工場は、クックチルやクックフリーズ製法を活用し、集中調理施設(セントラルキッチン)として2010(平成22)年5月から稼動している。

(2)障害者雇用の経緯

① 障害者雇用に取り組む前

有限会社アプローチセンターは、1991(平成3)年に創業し、幼児期又は児童期の療育・教育事業を行っていた。ことばや学習、運動面で支援が必要な子どもに対して、公的な児童福祉の事業ではなく、学校や社会生活に適応できるようなリハビリテーション機能をもつ独自の療育・教育事業を展開してきた。事業を開始して10年が経つと、幼児期又は児童期に支援を開始した人が学齢期に入り、学校卒業後の支援のあり方を考えなければいけなくなった。そして、職業生活の準備支援を行う場も兼ねて、2001(平成13)年に飲食店の経営を始めた。

職業生活の準備支援を有効なものにするため、自社の障害者雇用を推進することで、障害者雇用のノウハウを蓄積し、障害者の就労支援につなげようと考えた。しかし、当初は、障害者雇用を企業側の視点で理解してくれる公的機関や福祉機関と出会うことができなかった。障害者雇用に向けた取り組みを企業視点で理解してくれる支援機関がないことにとても驚かされ、落胆するしかなかった。諦めかけていた2007(平成19)年春、理解しあえる支援機関と出会い、自社で障害者雇用を進めることになった。

② 障害者雇用に取り組んでみて

2007(平成19)年秋から障害者雇用に取り組んだ。2007年に雇用した4名の障害者は、それぞれこれまでに就職若しくは職場定着が難しい人たちであった。知的障害と自閉症のあるAさんは、当時25歳で、訓練も合わせて会社を計6社かわり、3度の離職を経験していた。同じく、知的障害と自閉症のあるBさんは、当時33歳で、訓練も合わせて会社を7社かわり、4度の離職を経験していた。AさんもBさんも自閉的傾向をもつためこだわりがあり、個人での判断が難しく、これまでは仕事が続かなかった。

脳性麻痺による四肢障害のあるCさんは、当時50歳であった。身体的な衰えもあり再び仕事に就くことは難しいと考えていた。知的障害と精神障害のあるDさんは、前職の就職が決まった矢先にBecker型筋ジストロフィーであることが判明して退職を余儀なくされた。Dさんは、病気の進行を考え、将来に大きな不安を抱きつつも、身体の動くギリギリの時まで、できる仕事をしながら町で暮らしたいと考えていた。

元来、調理業務とは実に様々な作業工程をトータルに行っていく仕事である。雇用にあたって、有限会社アプローチセンターでは、飲食店や弁当・惣菜の調理・販売にある様々な仕事工程を分析の上、細分化して一人ひとりの特性にあった業務内容を創り出すことを行った。業務内容や環境を調整し、一人ひとりにあった業務遂行の在り方を工夫する一方で、精神的なケアや生活面の支援を関係者(家族やグループホーム管理者、障害者就業・生活支援センター)と協力しながら支えた。これにより雇用の継続を実現し、代表取締役の武市さんは「障害のある人は企業で必要な戦力になる」と自信を持つようになった。

2.取り組みの内容(中小企業における事務職での発達障害者の雇用)

(1)中小企業における事務職について

大企業であれば事務量が膨大で、事務職業務の細分化も可能かもしれない。しかし、中小企業における事務職は、多岐にわたる事務業務を1人若しくは数名の担当者で行うのが一般的である。

発達障害のあるEさんも事務職と言えば、書類作り、電話応対、接客、会議の準備などをイメージし、事務職は自分には合わないと思っていた。なぜなら「自分はパソコンが使えない」「相手の要件を把握して内情もわかって対応するのは難しい」「場を和ませる気の利いた会話など人づきあいが苦手だから」と就職活動の際にも事務職を選ぼうとしていなかった。

(2)Eさんの特性

発達障害のあるEさんは、就職を目指して就労移行支援事業所に通っていた。Eさんは就労移行支援事業所に通うようになって初めて発達障害のことを知り、自分の障害特性を意識するようになった。

Eさんは職場実習先の会社で仕事の仕方にこだわってしまう。そのため、会社側が求める仕事を十分に行うことができなかった。芋の毛むしりは、会社の指示よりも丁寧に時間をかけてサツマイモの毛をむしり過ぎてしまう。ワカメの袋詰めは、会社の指示より動作が3工程多く作業効率が悪い。就労移行支援事業所の利用者間でのミーティングや作業工程の分析をしてみることで作業改善することもできたが、就職はもう一歩のところで手が届かなかった。

(3)発達障害のある人を事務員として雇用するための工夫

2012(平成24)年6月から1ヶ月間、有限会社アプローチセンターの事務職でEさんの実習を行った。就労移行支援事業所と障害者就業・生活支援センターのスタッフは、実習がはじまって程なく、心配はいらないと判断した。なぜなら、Eさんの力を十二分に発揮できる事務仕事が設定され、Eさんにとって働きやすい環境が整えられていたからだ。総務部の上司であるSさんに雇用を実現するにあたって重要なポイントを教えて頂いた。

① 障害の理解

障害のある人の文化を尊重するべきである。発達障害は、自分の目に見えてないことを頭の中でイメージするのが苦手である。彼らの行動によく出てくる「こだわり」を本人の性格や親のしつけのせいにしていることが多いのではないか。この「こだわり」が障害からきていることだとしたら企業はどう考えなければいけないだろうか。本人を責めるだけでは何の問題解決にもならないことに企業も気が付くであろう。ここが出発点である。企業は、障害のある従業員が「○○ができない」という状況を「○○すらできないなんてけしからん」と認識するのではなく、「○○できなくても当たり前。でも△△の支援をするとできるようになるのでは」と考えるべきである。そのように認識を変えることで、発達障害のある人を企業の戦力として認識できるようになれる。

② 仕事の段取り

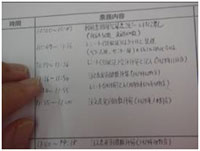

一般的には、一日にすべき仕事を自分の頭の中でスケジュールを組み立てるものだが、発達障害のある人は目に見えないことを頭の中でイメージしてスケジュール化することが苦手である。頭の中でイメージして組み立てて行くことが難しいなら、目で見て分かるように示せばいいのである。その方法は人によって違っていい。Eさんの場合は、1カゴに1つの事務仕事を入れ、仕事の順番が分かるようにカゴを重ねて置いて示している。上からカゴを取って事務処理を行い、終わると下のカゴの仕事をする。カゴの中にある仕事の量やカゴの数で1日の仕事量が目に見えて分かる。

また、話しことばによる指示は分かりにくいため、指示書を利用している。指示書の利点は、「自分で見て仕事に取り掛かれる」「先の仕事が終わった後も自発的に次の仕事に取り掛かることができる」「話しことばを自分で勝手に解釈して誤った仕事をしてしまうことを防ぐ」「指示書を確認して分からないことを聞くことができる」などが挙げられる。

③ 適切なコミュニケーション

発達障害のある人の雇用継続が難しい理由の一つは、人間関係によるつまずきである。前の日に休み、翌日出勤してきた時、「昨日はお世話になりました」と言えない。遅れて出勤してきた時、「遅れてすいません」が言えない。同僚が仕事を手伝ってくれた時、「ありがとう」が言えない。自分の名前を言わずに自分が話したいことだけを一方的に言って電話を切ってしまう。これらは全て、人を困らせようと思ってわざとしているのではなく理由がある。自分が休んでいた、あるいは遅れている間に仲間が仕事を手伝ってくれていたことは、本人が居なかった時のことなので、本人は自分が居なかった時のことをイメージできないのだ。このような場合「昨日は○○さんが代わりにあなたの仕事をしてくれましたから、お礼を言ってください」とはっきりと伝える。曖昧な言い方は本人に伝わらない。原因は、相手がなぜ不快な気持ちになっているかがイメージできないからである。はっきり伝えられない方がEさんにとってもよくない。Eさんに悪気は全くない。教えられていないから適切なコミュニケーションが取れないだけである。はっきり言うことによってEさんが傷つくことはない。むしろはっきり言われないで誤解を持たれたままのほうがEさんにとってはつらい。また、同僚にとってもはっきり伝えることでストレスがたまらない。

④ こだわりを良いこだわりへ導く

物を一直線に並べる、角をそろえて入れる、落ちているものをすべて拾う、決まった手順を踏んで作業するなど、発達障害のある人にとって、こだわりの大小はあっても、こだわりがなくなることはない。こだわりがなくなることがないのなら、むしろそれを良いこだわりへと導けたらよいのではないか。

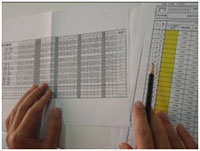

Eさんの場合、「一定の手順を踏むこだわり」を仕事に活かした。事務仕事は、一定の手順を踏んで正確にすることが大切なので、Eさんの手順の踏むこだわりを良い方向に活かすことができる。例えば、その月々の勤務状況の確認や請求事務の前確認を正確にしてもらえる。この仕事をEさん自身は楽しみながら行っている。しかも、細かいところまで間違っているところを指摘することができる。他の従業員にとっては、単調過ぎて苦痛を伴う仕事であっても、Eさんはむしろ好んで行うことができる。しかも、誰よりも正確に業務遂行できる。

3.取り組みの効果と今後の課題・展望

(1)取り組みの効果

① 会社にとっての効果

代表取締役の武市さんは、Eさんの仕事ぶりを高く評価して次のように話してくれた。

「まずさぼらないっていうのがある。普通どの従業員も必ずサボるんだけどね。」「まじめにきっちりと言われたことをこなしてくれる。他のスタッフの仕事は確認がいるけど、Eさんの仕事は確認がいらない。」「スタッフが信頼しきっている。」「重度の発達障害のある人のことをEさんの言うことを通じて教わった。」

また、Eさんを雇用するにあたって、Eさんが働くことへの不安ではなく、一緒に働く周囲の従業員が発達障害のあるEさんにきちんと対応できるかに不安があった。雇用した結果、発達障害のある人を周囲の従業員がこれだけ自然にサポートできるのだなと分かり、とても嬉しく感じた。

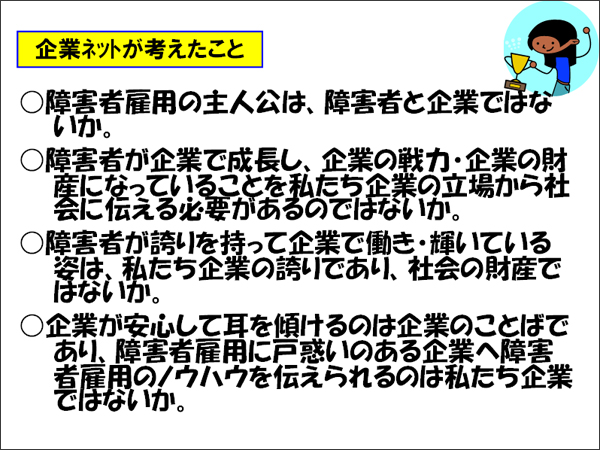

② 発達障害のある人の雇用促進への効果

代表取締役の武市さんは自社で「雇う側がどれだけのアイディアを持って人を雇うか」を追求し、雇用のノウハウを他の企業や社会に伝えていきたいと考えている。徳島県内で障害者雇用を推進する又は応援する企業や団体が集まり、2007(平成19)年から「障害者雇用を支える徳島企業ネットワーク」が活動を始め、有限会社アプローチセンターは、この企業ネットワークの中心的役割を果たしている。企業ネットワークから発達障害のある人の雇用に関する情報発信を行っている。

また、中小企業で発達障害のある人を事務職で雇用することが有益であることは、早速、中四国の研修会で報告された。2012(平成24)年12月に行われた研修会では、Eさん本人と上司のSさんが、発達障害の「こだわり」を様々な視点から見つめた発表を行い、中小企業で普遍化できる雇用モデルとして情報発信をした。こうした情報発信を積み重ねることで雇用促進に大きな効果を期待している。

(2)今後の課題と展望

① 仕事上の課題

上司のSさんがEさんの課題を2つ伝えてくれた。1つは、スピードアップ。1つひとつの事務仕事を丁寧に正確にできても時間がかかり過ぎると会社の収益を上げることにつながらない。何の手がかりもなくEさんにスピードアップを要求するのではなく、本人がスピードアップできるための工夫を考えなければいけない。例えば、仕事を一つひとつ区切り、1つの仕事毎にタイマーを設定して時間を意識する。タイマーが鳴るまでに1つの仕事を終えることを意識づける。

もう1つは、段取り。Eさんが自分で今日の仕事を組み立てて、必要な書類等を自分で用意して仕事に取り掛かれるようにすること。発達障害のあるEさんが先の見通しを持って仕事できるような工夫を取り組んでいきたいと考えている。

② 今後の展望

発達障害があることで苦手なことや理解が難しいことがある反面、得意なことや集中して取り組める仕事の内容がある。視覚的に分かりやすい方法をとり、環境を整えることで自立的な職業生活が可能となる。中小企業の事務職で、パソコンが得意でない発達障害のある人が大きな戦力になれることを企業に知ってもらいたい。そのためには、発達障害のある人だからこそできる「強み」をもっとアピールすることも重要である。この障害者雇用リファレンスサービスを通じて情報発信され、有限会社アプローチセンターのような雇用モデルが少しでも広がっていくことを期待している。

| 執筆者: | 社会福祉法人 愛育会 |

| 障害者就業・生活支援センター わーくわく 佐野 和明 |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。