老人介護施設における障害者雇用

〜社会福祉法人としての役割〜

- 事業所名

- 社会福祉法人 秀峯会

- 所在地

- 長崎県五島市

- 事業内容

- 社会保険・社会福祉・介護

- 従業員数

- 285名

- うち障害者数

- 7名

障害 人数 従事業務 視覚障害 1 機能訓練指導員 聴覚障害 1 介護職員 肢体不自由 3 介護職員・宿直 内部障害 知的障害 2 清掃員・介護職員 精神障害 - 目次

1.事業所の概要、基本理念

(1)事業所の概要

社会福祉法人秀峯会は、昭和57(1982)年設立 今年(平成25(2013)年)で31周年をむかえた。本部のある「特別養護老人ホームきじの里」は、五島福江島のほぼ中央、五島市岐宿町二本楠にある。法人全体としては、新上五島町有川郷に「特別養護老人ホームつつじが丘」、新上五島町浦桑郷に「小規模特別養護老人ホームつばきの里」、新上五島町鯛ノ浦郷に「老人保健施設つくしの里」、五島市玉之浦町に「養護老人ホームたちばな荘」、長崎市内に「特別養護老人ホームこえばる」がある。この他に五島市内に2つのグループホーム「きじの里」、「清風」がある。

また、各事業所はそれぞれに通所介護、通所リハビリ、短期入所生活介護、短期入所療養介護、居宅介護支援事業所等のサービスを行っており地域の方々の高齢者支援を総合的に行っている。

(2)基本理念

めまぐるしく移りゆく時代の中で、「癒し」という言葉が様々な場面で聞かれるようになった。私たちが求めているものそれは豊かな自然やゆったりとした空間である。社会福祉法人「秀峯会」 では、次の「三つの大きなしあわせ」を理念として掲げている。

① ご利用者様のしあわせ

おひとりお一人のご利用者様の主体性を尊重し、個別のプランを作成し介護・療養にあたっている。また、ゆとりを持ち落ち着いた雰囲気の中でくつろげる個室型ユニットを推進している。

② 地域社会のしあわせ

地域の要請に迅速に対応し、地域に開かれた施設を作り、在宅利用者の心身の健康つくりを中心に地域ケアの拠点として愛される施設作りに努力している。

③ 職員のしあわせ

ご利用者様に満足していただけるサービスや質の高い介護を提供できるように自己啓発、相互研鑽に励み、人間愛と観察眼を持った介護のプロをめざしている。

2.障害者雇用の方針

(1)障害者の雇用方針

当法人では6つの養護老人ホームや老人保健施設、2つのグループホームを経営する。本事例はそのうち長崎市内にある「特別養護老人ホームこえばる」においてハローワークから知的障害者の雇用についての説明を受けたのがきっかけで、平成22(2010)年6月に1名の知的障害者Aさんを清掃員として雇用したことである。その際、併せて2名の身体障害者を介護職員として雇用した。

障害者雇用については、「施設に必要な人材であり、施設にそのかたの仕事がある」ことが大きな理由であると考えている。

平成25(2013)年1月現在では、あん摩師免許をもつ視覚障害者や看護師免許を持つ車いす使用の両下肢機能障害者のように有資格者も雇用し、知的障害者2名、身体障害者5名の雇用になっている。

(2)雇用障害者の作業内容

- Aさん(女性)

知的障害(重度) 清掃員。

3ケ月のトライアル雇用を経て常用雇用に移行して、パート職員に採用した。1日4時間のローテーション勤務である。 - Bさん(男性)

視覚障害 あん摩師免許あり、介護職員(マッサージ)を担当し、フルタイム勤務である。 - Cさん(女性)

聴覚障害 介護職員(フルタイム)。介護全般業務に従事し、ローテーション勤務である。 - Dさん(女性)

両下肢機能障害 車イス使用。看護師免許あり、フルタイムのローテーション勤務である。 - Eさん(男性)

知的障害(療育手帳 B2) デイ介護職員。1日7時間勤務のローテーション勤務である。 - Fさん(男性)

身体障害 デイ介護職員。フルタイム勤務(現在休職中)である。 - Gさん(男性)

身体障害 宿直業務を担当している。

3.取り組み内容と効果

(1)取り組みの内容と効果(知的障害者Aさんのケース)

<Aさんの入社当初から現在までの作業内容>

Aさんの業務は、特別養護老人ホームこえばるの清掃業務である。建物は地上4階建で、1階は「ディサービスセンターこえばる」で、2階から4階が「特別養護老人ホームこえばる」と「ショートステイーこえばる」の施設となる。「特別養護老人ホームこえばる」は10部屋の個室のユニットが5つ、「ショートステイーこえばる」では10部屋の個室のユニットが1つで構成される

Aさんの入社当社はジョブコーチや職員が一緒に付き添い、掃除道具の使い方等の指導を行い、次のように徐々に作業内容を拡大していった。

① 入社(平成22(2010)年6月)当初〜入社半年まで

- 2階フロアのトイレ(8か所)の便器清掃、床の拭き掃除

- 2階の廊下、EV前交流スペース、介護室、脱衣所のモップ掛け

- 3階フロアのトイレ(4か所)の便器清掃、床の拭き掃除

- 3階の廊下、EV前交流スペース、介護室、脱衣所のモップ掛け

- 4階の廊下、EV前交流スペース、介護室、脱衣所のモップ掛け

② 半年(平成22(2010)年11月15日)〜入社11か月まで

3階のトイレ4か所の便器清掃、床拭きを追加

③ 入社1年〜1年7ヵ月まで

4階のトイレ8ヵ所の便器清掃、床拭きを追加

④ 1年8か月から現在(平成25(2013)年1月)

これまで4時間かかっていた清掃が3時間で終わらせることができるようになる。

1階から4階までの職員階段のモップ掛けを追加

<Aさんの雇用における課題と当施設での取り組み>

① 職員間でのコミュニケーションについて

初めての職場で慣れない仕事を行うため緊張が強く、職員とのコミュニケーションが上手くとれなかった。これまで障害のある方と接したことのない職員はどういった声掛けをしてよいか戸惑い、思うようにコミュニケーションや指導ができないことがあった。

当初の指導担当者が2階職員だったため、2階職員とのコミュニケーションはとれるようになったが、他階職員と面識が少なく、各階での掃除箇所が増えた際には、なかなかコミュニケーションがとれずに、わからないこと等を聞くことができないこともあった。

(取り組み)

- 指導職員の担当制

指導担当の職員を決め、同じ職員が毎日指導を行うことで、早期に信頼関係を作り、コミュニケーションが取りやすい環境を作った。担当職員と信頼関係ができてからは、担当職員を介して他の職員とのコミュニケーションをとり、徐々にコミュニケーションの輪を広げていった。 - 交流会への参加

施設で行われる交流会(食事会や歓送迎会等)への参加を積極的に促し、仕事以外でも交流をもつ機会を作ることで、3階、4階の職員とも徐々にコミュニケーションが取れるようになった。

② 時間に対する認識について

時間の感覚が無く、時計を見て時間を認識することが困難であるため、「何時までに終えましょう」といった指導では理解が難しく、1か所の掃除に時間がかかってしまう等、掃除のペースに斑があり、決められた箇所の掃除を終えることができないことがあった。

また、掃除箇所が増える度に掃除時間が変更になるため、掃除のペースがつかめず、時間通りに掃除を終わらせられないことや時間に追われ掃除が雑になってしまうことがあった。

(取り組み)

- 時間についての視覚的アプローチ

時計を見ても時間が認識できないことについて、時間割表(図1-1、図1-2参照)を作成し、清掃工程が1つ終わるごとに、腕時計の針の位置と時間割の針の位置を照らし合わせることで、時間についての認識がなくとも、作業を始める時間と終える時間を目で見て確認しながら作業を行うことができるようになった。また、時間割表の中で終わる時間が明確になっているため、その時間までに掃除を終えるという目標(ゴール)設定ができ、それに合わせて作業を行うことで作業のペースがつかみやすく、時間を短縮することができた。 - 掃除の時間割の見直し

掃除箇所が追加されるたびに時間割を作成し、作業内容と時間を確認しながら掃除を行っていただくことで、掃除の順番と時間を早期に覚え、丁寧な仕事ができるようになった。

③ 作業効率改善のための取り組み

掃除道具については入社当初はダスター(紙モップ)と水拭き用に糸状のモップを使用していたが、ダスター(紙モップ)では壁際やコーナーのゴミをきれいに集めることが難しく、水拭き用の糸状のモップでは真っ直ぐモップがかけられない等、拭き残しが多く見られた。

トイレ掃除の際に手順通りに掃除を進めることができない、モップ掛けした場所がわからなくなり同じ箇所を拭いてしまう、ゴミに対する認識が薄く、上手くゴミを集められないことがあった。また、廊下に置いてある障害物(家具類等)を移動する際に、動かしてよいかどうかの判断が難しく、時間がかかることがあった。

(取り組み)

- 掃除道具の変更

従来のダスター(紙モップ)と水拭き用の糸状モップ(図2-1)を、モップ(図2-2)に変更した。掃除道具を変更したことで、壁際やコーナーなど隅々まで行き届いた清掃ができるようになった。また、ゴミの取り残しや拭き残しも少なくなり仕事効率を上げることができた。

- 指導方法の統一

ジョブコーチもしくは職員が必ず付き添い、掃除の順番や内容について繰り返し指導を行うとともに、指導方法についても全スタッフが同じように指導できるよう「廊下の木目に沿ってモップ掛けをお願いします」等のわかりやすい声のかけ方など指導方法の統一を図った。

廊下等の広い空間については目印(柱から柱まで等)を決めてブロック分けし、どこからどこまでを掃除したかをわかりやすくすることで、改善を行った。

廊下に置いている障害物(家具類等)の取り扱い方については、動かして良い物、動かさなくて良い物の説明を行うとともに、動かし方についても動作をまじえながら指導を行うことで、スムーズに移動ができるようになった。

1度に多くの作業を行ってもらうのではなく、時間割表をもとに目標を立て、目標達成ごとに作業を増やすことで、Aさんの混乱を軽減し、仕事に対する達成感をもっていただき、作業効率を上げることができた。

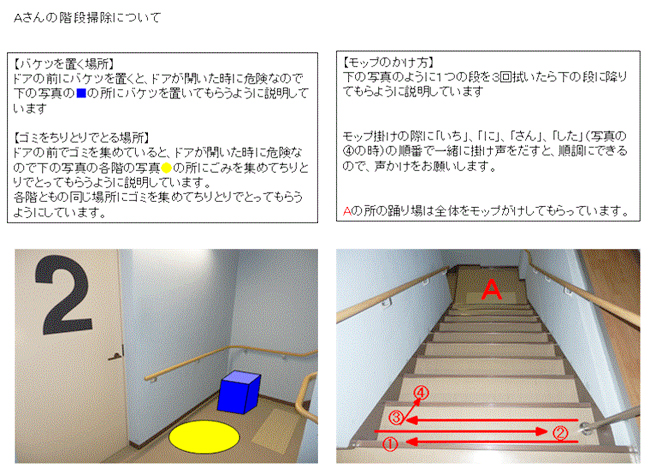

④ 区切られた空間での作業に対する取り組み

作業時間が短縮され、屋上から1階までの職員階段のモップ掛けと濡れモップでの拭き掃除を行うようになり、新たに下記のような課題が生まれることとなった。

これまでのフロア清掃時には必ず近くに職員が居たが、職員用階段は職員が居ないため1人での作業となる。そのため、困った時に職員に聞くことが難しく、本人も手順通りに作業ができるか不安があった。また、職員の出入りがあるため、ドアの近くにゴミを集めたり、掃除道具を置いていると急にドアが開いた際に、ドアと接触などの事故につながる可能性や4階から1階までモップ掛けをしながら、後ろ向きに階段を下りての作業になるため、モップの動かし方などをきちんと指導しないと足を滑らせて階段から転落等の危険性がある。

(取り組み)

- 階段用マニュアルの作成

指導方法について写真を用いたマニュアル(図3-1)、(図3-2)を作成することで、職員の指導方法を統一し、全職員が同じように説明することで、1ヵ月間で掃除内容を覚えられ1人で掃除ができるようになった。

<障害者雇用についての考察>

障害者雇用にあたり、「(私達と)同じように仕事ができるのだとろうか」、「どのように指導を行ったらいいのだろうか」といった不安も大きく、「障害者雇用」に対して何か特別に準備をする必要があるという印象があった。

実際、入社当初は戸惑うことも多く、試行錯誤しながらの指導を行っていく中で、特別な指導を行うわけではなく、「職員との信頼関係を築くこと」、「時間に対する認識を持ってもらうこと」、「掃除道具の変更」、「指導方法の統一」といった点に着目し、指導を行っていくことで、作業効率が上がり、できる仕事も徐々に増え、Aさんの仕事に対する自信や意欲の向上につながったように思った。

障害があるから、特殊な指導方法が必要なのでは無く、誰しも得手不得手(長所・短所)があることと同じように、その人の得手(長所)を伸ばし、不得手(短所)を補えるような指導を行うことが重要であると感じた。

これからも「障害」という言葉に捉われず、その人が持っている力を十分に発揮させ、長所を伸ばすことができる職場作りを行っていきたいと思う。

(2)コメント

障害者の受け入れについては、管理者の考えを職員にどのように伝えるかでまず悩むと思う。私たちの法人は社会福祉施設ということもあり、職員自体の資質が受け入れに対して、あまり抵抗がなかったことがスムーズに受け入れられた要因だと思う。

しかし、障害者雇用と言っても、個々によって指導の仕方等も大きく違ってくる。振り返れば受け入れ時は試行錯誤の連続だった。器具等の工夫や業務の手順などをどうするか。本人を交えて視覚的にわかりやすい物を作成するなど全くの手さぐり状態であったが、何とか形にしていったという感じだ。

ただ、一度そういった経験をすると次の人の受け入れにもある程度の道筋を立てることができ、指導する側も常にどのようなことが必要なのかを考えることができた。

障害を持っていてもその障害を理解し同じ組織の一員として、これからも一緒に働く仲間としてサポートしていきたいと考えている。

施設長 神之浦 真理

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。