「本人の強み」に視点を当てた職務創出が戦力に活かされた

高次脳機能障害者の雇用事例

- 事業所名

- 株式会社 ヤオコー

- 所在地

- 事例対象店舗:栃木県内ヤオコー店舗

本社:埼玉県川越市 - 事業内容

- 食品スーパーマーケットチェーン(生鮮食品を中心に一般食品および日用雑貨を主体とする小売業)

- 従業員数

- 全体:13,308名

事例対象店舗:135名 - うち障害者数

- 全体:192名

事例対象店舗:1名 - (株式会社ヤオコー全体の障害者数の内訳)

障害 人数 従事業務 視覚障害 7 販売職(商品の陳列・接客) 聴覚・言語障害 3 肢体不自由 30 内部障害 25 知的障害 111 精神障害 10 発達障害 4 高次脳機能障害 2 難病等その他の障害 - 目次

1. 事業所の概要

(1)事業所の特徴

株式会社ヤオコーは明治23(1890)年創業。埼玉県を中心に千葉県・群馬県・栃木県・茨城県・東京都・神奈川県の1都6県に126店舗を展開するスーパーマーケットである。消費不況といわれるここ数年も、敏感に買い手のニーズを捉え、生活者視点に立った経営で24年連続の増収増益並びに東証一部上場の業績を誇る。また「豊かで楽しい食生活提案型スーパーマーケット」をスローガンとして挙げ、"地域のお客様にとって一番の店づくり"を目指している。

(2)障害者雇用の経緯

株式会社ヤオコーの障害者雇用については、10数年前から採用を行っている。毎年1~2人の雇用を行ってきたが、新店舗の開店による労働者数の増加により雇用率を達成できていなかった。雇用率未達成とのことで過去2回(平成14(2002)年、平成18(2006)年)に行政指導(雇入れに関する計画の作成命令)を受けている。

改善を図るべく、積極的に特別支援学校の実習の受入れや各地域の障害者合同就職面接会に参加し雇用を行ってきた結果、現在の雇用率は2.36%(平成25(2013)年8月上旬状況)となり、法定雇用率を上回るまで回復している。

(3)事例対象店舗について

栃木県内にある店舗。周辺環境としては都心と繋がる主要路線が近くにあり、交通の利便性から住宅が急増し、ベッドタウン的色彩もみられる。店舗は街の中心に位置していることもあり、土日・平日関係なく賑わいを見せている。

本事例は、その店舗に雇用された、高次脳機能障害がある身体障害者Hさんを紹介するものである。

2. 障害者雇用の取り組み

(1)本人(Hさん)について(雇用前状況)

| Ⅰ.性 別 | : | 男性 |

| Ⅱ.年 齢 | : | 30代 |

| Ⅲ.障害種別 | : | 身体障害者手帳1種2級(高次脳機能障害) |

| Ⅳ.家族構成 | : | 母親と二人暮らし |

| Ⅴ.学 歴 | : | 一般高校卒業 |

| Ⅵ.職 歴 | : | (事故前)人材派遣業・アルバイト |

| : | (事故後)プラスチック製造業(障害者雇用) |

Ⅶ.福祉サービス:就労移行支援事業所を利用

Ⅷ.経済状況:作業工賃のみ。障害者基礎年金受給無し。

Ⅸ.障害に当たる部分

交通事故(21歳の頃)による中途障害

【身体障害に当たる部分】

- 左半身麻痺だが自立歩行可。上肢は両手を使っての作業は自立。

【高次脳機能障害に当たる部分】

- 記憶障害に当たる症状

短期記憶が困難なため、新しい事の習得に時間を要する。 - 遂行機能障害に当たる症状

段取りが悪く要領よくできない。 - 注意障害に当たる症状

2つのことに気を配れない。 - 社会的行動障害に当たる症状

感情のコントロールの抑制が困難(イライラしやすい。怒りやすい) - てんかん発作(事故回復後数回のみ。ここ数年は安定している。)

Ⅹ.ストレングス(強みや長所)

- 実直(何事も懸命に行うところ)

- 体力に自信がある。

- 事故前の経験(接客業は上手くやれたという経験)

(2)Hさんの雇用に至るまでの経過

Hさんの雇用に至るまでの経過は次表のとおりである。いずれもHさんに対する就労移行支援事業所「Nの里」における支援経過と同社店舗事業所での取り組みを紹介している。

| 日 時 | 経 過 |

| 平成22(2010)年10月 | 障害者就業・生活支援センター「めーぷる」に相談。「Nの里」を紹介。 |

| 平成22(2010)年11月 | 就労移行支援事業所「Nの里」に通所訓練開始。 |

| 平成23(2011)年3月 | 隣町にあるS農園へ職場実習を行い、適正を把握する。 |

| 平成23(2011)年11月 | D社にて3ヶ月間の事業主委託訓練を受講。その後雇用には至らず。 |

| 平成24(2012)年10月 | 障害者合同面接会に参加し、株式会社ヤオコーを受ける。 |

| 平成24(2012)年11月 | 同社、実習制度を活用し2週間の就業体験を行う。 |

| 平成25(2013)年1月 | 同社、ジョブコーチ制度を利用しトライアル雇用開始。 |

| 平成25(2013)年4月 | 同社、常用雇用となり現在に至る。 |

(3)Hさんへの支援内容(上記(2)の経過に沿って)

- 障害者合同面接会から㈱ヤオコー就業体験終了までの経過

「Nの里」の訓練が2年を経過する頃、事業主委託訓練の受講もしたが就職活動は思うようにいっておらず、平成24(2012)年10月の障害者合同面接会には背水の陣で臨んだ。多数の応募者がいる中で一次面接を合格し、本社での二次面接に進むことができた。

採用担当者の印象としては「話し方がスムーズでないところや、歩き方(威張っているように見えた)が気になったが、何よりも働きたいという強い意思が感じられた。障害特性でもある感情コントロールが困難というところは心配だったが、決め手はやはり強い意思。それに尽きた。」とのことだった。本社での面接試験を経て、支援者側の提案もあり実習制度(栃木県:障害者就業体験事業)を活用し、適性を見極める機会を設けた。

実習は2週間行われた。実習内容は、「商品の陳列、品出し、接客」を主に、実際の雇用業務に合わせたかたちとなった。そこで課題になったのは、本人の作業習得の困難さだった。「商品の陳列」に前出しの作業がある。特にHさんは、日配品(比較的賞味期限が短い食品)部門で作業を行った。そこでは賞味期限の確認をしながら、期限の短いものを手前に出し、見栄えを整えるように陳列しなければならないのだが、思うように捗らない。「確認して、手前に出し、整える」のこの一連の作業が上手く頭の中で処理できないと考えられた。

また、途中でお客様の対応に追われると、「どこまで作業をやったのか」が抜けてしまうことがある。そのため本人には、ひとつずつ順番で行うように助言。「賞味期限を確認する作業、手前に出す作業」と小分けにして試みた。また元の作業に戻れなくなってしまうことを予防するために、「端から順番に、什器の上の段から下の段にかけて行う」ようにアプローチをした。その他、メモ帳を活用し、持ち場を離れる際には、「どこまで何をやったか」を記入する習慣づけもあわせて行った。記入の仕方は「日時・持ち場(処)・什器の何段目・商品名」とした。しかし、メモの確認が必要なときにメモを見直すという行動が取れず、高次脳機能障害のサポートの難しさに改めて認識させられた一面だった。

今までHさんは、物事が思った通りに進まない焦燥感からしばしば"かんしゃく"を起こしていた。しかし、今回は支援者側の心配とは裏腹に、感情を乱すことなく、必死に汗をかきながら仕事に没頭していた。また本人は、作業の不得意さを補うように、「接客」の声出しを積極的に行い印象的な部分を残した。実習後、その懸命さが評価され、作業面に課題があるもののトライアル雇用にて本人の成長を見守るとし、採用が決まった。

- トライアル雇用から現在に至るまでの経過

職場定着における集中的な支援にジョブコーチ(職場適応援助者、以下「JC」という。)制度を活用した。

【トライアル雇用当初の業務形態】

8:30~10:30・・・商品の品出し・前出し

10:30~15:30・・・カゴ回収整理・カート回収整理(休憩一時間)

カゴ回収整理・カート回収整理をしているHさんの様子

経過の要点として【事業所の試み】と【JCの支援内容】を一部紹介する。

① 事業所の試み

【事業所の試みその1】安心して働ける環境を考える

まずは、本人の適性をよく理解した上で、本人に自信を持って仕事をしてもらうことを優先課題として考えて、固定作業=臨機応変に対応しないでできる部分を中心に一日の行動スケジュールを考えた。

障害を持って働いている方の多くは、職場の中で求められる仕事に対してハンディキャップが先行し、自信を失っていくケースが非常に多いと筆者は感じている。それは求められる仕事が、本人の能力適正に合っていなかったり、本来持って生まれた「長所」が、仕事に活かされない業務である場合が多いと考えられるからで、まずは自信をもって仕事ができるような環境を整え、本人のモチベーションを上げていくために、「簡単でも、基本的な繰り返しの業務でも必要な作業であること」を指導してきた(カゴの整理と買い物カートの回収、整理)。

また、店長、次長がHさんの作業指導を一日中チェックすることができないため、レジ周りの作業を行うことによりレジの担当社員とのコミュニケーションを通して、Hさんの指導が行えるようにし、ちょっとした迷いや困ったことが出てきた時でも、その場でアドバイスが受けられるようにした。さらに、Hさんが、店長や次長を探したり、誰に聞いてよいのかわからないときなどは、サービスカウンターへ行けば、社員がいるのでそこで教えてもらいながら、スムーズに対応ができるようにした。この取り組みは本人にとって安心して働ける環境作りとなった。

【事業所の試みその2】適性に応じた業務変更(縮小)の実施

就職してから3週間が経過する頃。開店前の日配品の補充作業について指導効果が表れないことに事業所・JCともに悩んでいた。Hさんも商品配置が覚えらずに不安を口にしていた。

この状況を引きずることが妥当ではないと判断し業務変更(縮小)の提案が出された。就業時間を2時間繰り上げ買い物カゴ並びにカート回収と接客を中心とした作業に変更した。積み重ねの習得が難しいHさんにとっては、肩の荷が下りた印象だった。

② JCの支援

【JCの支援その1】 高次脳機能障害における障害特性の理解

Hさんは、交通事故の後遺症で左片麻痺があり、歩き方に若干の不自然さを感じるが、日常的なコミュニケーションは特に問題が無いため、主たる障害の部分は外見からは感じられない。この「見えない障害」を伝えることが、事業所への安心に繋がるものと考えた。

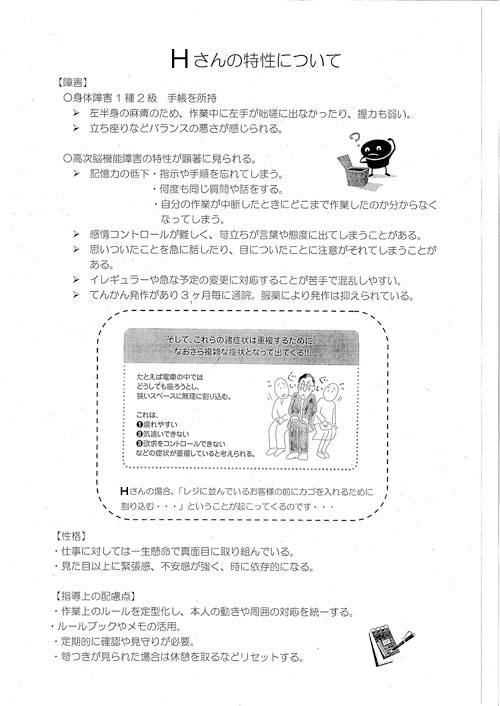

そのため「Hさんの特性について」を表題にした紹介文を事業所に配付し、従業員への周知を併せてお願いした。紹介文の内容は次のように【一般的な高次脳機能障害の説明】【Hさんの障害特性】【性格】【指導上の配慮点】の4点を明記。また特性に応じた接し方を適宜口頭で伝えていった。(図1参照)

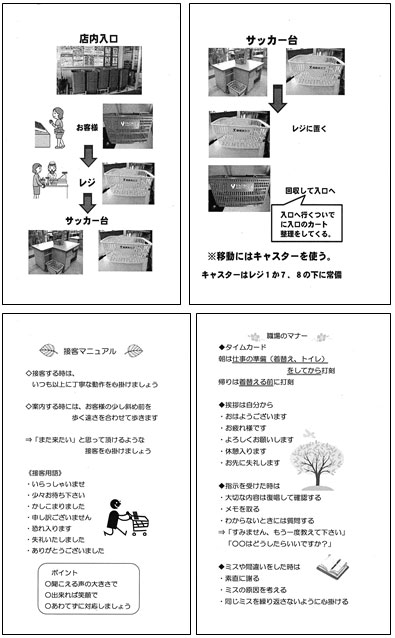

【JCの支援その2】Hさん専用の業務マニュアルの作成

トライアル雇用が開始されてから2週間が経過する頃。JCが提案した定型の動きが取れず、自己流になっていた。そこで口頭や文章だけでは補足できない部分について、事業所で作成した作業スケジュールを基に改良を加え、業務マニュアルを作成した。また接客において決まった文言しか伝えることができなかったことがあり、「接客用語を載せた説明文」や従業員との関係性を築くための「職場のマナーに関する説明文」も追記した。このマニュアルをすぐに確認できるようコンパクトに冊子化(縦15cm×横5cm程度)し、肩に掛けて携行できるようにした。(図2参照)

- トライアル雇用の終了期の事業所からの評価

最後にHさんがトライアル雇用を終了する頃、事業所から以下の評価並びに言葉を頂いた。

≪事業所からのコメント≫

| ◎ | 一生懸命さが伝わってくるので、お客様も気持ちよく買い物してくださるのだと思います。3カ月のトライアル雇用期間で2回もお客様からのお褒めのメッセージ(挨拶など接客が良い等)を頂きました。 |

| ◎ | 当初は、トライアル雇用で、日配部門の補充を指導していましたが、なかなか思うようにできなかったため、トライアル雇用終了の反省会の中では、「僕はクビですか?」と不安そうな表情で聞いてきたことがありました。その時に、「自分は一生懸命働くから、採用してほしい」と言わんばかりの熱意が伝わり、何とか、当店舗に残して、仕事をしてもらう「道」を探してあげよう、と真剣に考え検討しました。 |

その後、確実に店舗として戦力になっているとし、Hさんは常用雇用が認められた。ターニングポイントは、やはり事業所の柔軟な障害者雇用における姿勢と考える。【事業所の試みその2】にあったように、本人への適性に合わせて速やかな業務変更を行ったことがその後のHさんの戦力化に大きく寄与した。本人のストレングス(強み)を捉えて、限られた環境の中で職務創出を行い、本人の適性に業務を合わせたマッチングの結果だと考えられる。

そして現在、Hさんの定着支援の巡回の折、「先ほどお客様から"あなた良い感じの接客をするね"と言われました。一体どういうことですかね?」と本人より質問があった。「きっと、Hさんがいるお店で買い物ができて良かったということですよ」と返答すると、照れ笑いを隠すようにしていた。再就職できた喜びを共感した出来事だった。

3. 今後の展開について、障害者雇用に取り組む方へのメッセージ

(1)今後の展開について

株式会社ヤオコーの意向として、今後も新店の開店に伴う従業員数の増加にあわせて一店舗1~2人の採用を図り、法定雇用率を維持していくとされる。そのため、現在も特別支援学校からの実習の受け入れを行い、来春には10人の採用を予定している。また、地域の障害者合同面接会にも参加し、2~3人の雇用をしたいと考えている。

(2)障害者雇用に取り組む方へのメッセージ

以上のような経過等をとおして、まとめとして、次のようなメッセージを障害者雇用を取り組む方へ送りたい。

障害者雇用に対しては、仕事を通じて本人の特性・長所を伸ばしていくことを優先に考えたほうが、会社も、本人にとってもメリットが高いと考える。身体能力によってどうしても習得できないことや、逆に自信を失ってしまうことも多大にあるはずである。企業は、本人の特性をよく理解した上で、作業内容を考えたり、部署を決めていくことが大切である。障害者の多くは、障害による能力のハンディキャップを一番気にして働いている。そのことを雇用する立場である企業が理解しないと、お互いうまくいかないのではないかと思う。

採用にあたり、「この人は使えない・できない」という判断をすることも多いと思うが、トライアル雇用での期間を最大限に活用し、本人の長所をよく見た上で、適正を見つけ出していくことが企業として必要なことではないだろうか。

県南圏域障害者就業・生活支援センター「めーぷる」

就業支援ワーカー 梁島 和由

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。