就労継続支援A型事業での就労支援

- 事業所名

- 特定非営利活動法人 障害者就労支援事業所 京都フォーライフ

- 所在地

- 京都府久世郡

- 事業内容

- リネン、紙器加工

- 従業員数

- 107名

- うち障害者数

- 89名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 64 検針・検品加工事業、リネン事業、青果事業 精神障害 17 検針・検品加工事業、リネン事業、青果事業 発達障害 高次脳機能障害 2 検針・検品加工事業、リネン事業、青果事業 難病等その他の障害 6 検針・検品加工事業、リネン事業、青果事業 - この事例の対象となる障害

- 知的障害

発達障害 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

特定非営利活動法人障害者就労支援事業所京都フォーライフ(以下、「京都フォーライフ」)は、京都府久世郡の久御山町工業団地内で2009(平成21)年3月24日に設立した。同時に京都フォーライフは、その立地条件を活かし、リネン事業を営む地域企業と共に歩む就労継続支援A型事業所「京都フォーライフ」を同所に開所した。同事業所では職業を求める障害者に、雇用契約を結び働く場を提供するとともに、企業就労を目指す障害者の就労移行支援を実施している。すなわち、倒産や解雇された障害者、年齢的に長時間労働が困難な障害者に対して安定的な仕事を提供し、企業就労を目指す障害者には、職員が積極的に職場開拓を実施し、企業就労へと移行させることが他施設と大きく異なる特徴と言えるだろう。また、職員自らが企業との共同の中で新しい事業を興し、利用者の最低賃金確保を目的とした収益事業に取り組む姿勢は、欧州を中心に展開される労働統合型社会的企業と同様に位置付けることもできる。

法人本部の「京都フォーライフ」では不潔品(オムツ等)を取り扱っている。2010(平成22)年4月には、宇治市槙島に「フォーライフ宇治」を設立、清潔品のみを扱う近代的なリネン事業所として操業を開始した。また、フォーライフ宇治は施設外就労にも積極的で南部の中央卸売市場に進出し、1事業所と同程度の施設外就労を展開し、青果のパック詰め作業に従事している。さらに、2011(平成23)年10月には、法人本部のある久世郡内で「フォーライフSHIKI」を設立、主にアメニティ・グッズ等の検針・検品業務と紙器加工全般、更に、和菓子等の加工にも従事している。

今後も京都フォーライフは、京都府久世郡、宇治市を拠点にリネン事業、検針・検品事業、青果事業を業務の中心に操業を続け、4つの施設外就労先を運営していく所存である。

2013(平成25)年8月末現在、89名の利用者が通所している。

(2)障害者雇用の経緯

障害者施設で就職を目指す利用者の多くはゴールの見えない日々の訓練活動に、強いいらだちを感じている。障害者施設での作業訓練でいくら技量を高めても、月10,000円程度の工賃が支払われるだけでゴールが見えない作業訓練は、屈辱と劣等感を彼等に与えているだけではないだろうか。今なお多くの障害者が同様の苦しみを抱いていることであろう。街の会社や工場で働き、住み慣れた町で暮らす。自分の趣味や仲間との触れ合いを楽しみ憩う。そんな当たり前の普通の暮らしが、障害があると言うだけで許されない現実がある。そんな現実を、就労に特化した支援で変えていく。障害があっても誰しもが平等の機会が提供されることを願い、京都フォーライフは設立されたのである。

2. 取り組みの内容

各事業所では、利用者の特性に応じ、就労支援を行っている。今回は、リネン事業と検針・検品事業での取り組みを紹介していく。

(1)京都フォーライフのリネン事業での取り組み

京都フォーライフは、「働く意欲」があれば、障害に分け隔てなく受け入れ、適応困難な利用者には量的分析や応用行動分析を用いて適切な仕事を創造し、適切な配置を行っている。ここでは、重度知的障害の女性とアスペルガー症候群の青年の事例報告を行いたい。

a 知的障害の50代女性Mさん

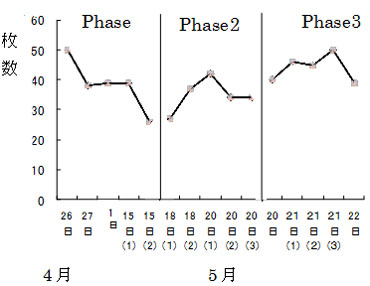

Mさんは、201×年4月に入所した、療育判定Aの50歳代の女性。タオルをたたみ、20枚積み重ねる仕事に従事してもらっているが、20枚を数えられることは稀で、どのような対応が相応しいのか量的に分析してみることにした。

・結果

Phase1では、タオルを数えることなく、「たたむ」ことだけを行いタオルをたたむ能力だけを調べた。5回行った測定の平均値は41枚。Phase2では、20枚を数えることを指示したが、5回のすべての測定で20枚以上をたたんでおり、Mさんは数えることが困難であることが判明した。

Phase3では、再び、Mさんのタオルたたみの能力を調べたが、5回行った測定の平均値は44枚であった。そのためMさんには、タオルを20枚に揃える出荷業務には就いてもらわず、タオルたたみに専念し、タオルの枚数を数えられる利用者にタオルの枚数を確認させて出荷する分業制にした。現在もMさんは毎日元気に通所し、タオルたたみの業務を行っている。

(2)アスペルガー症候群の10代男性Oさん

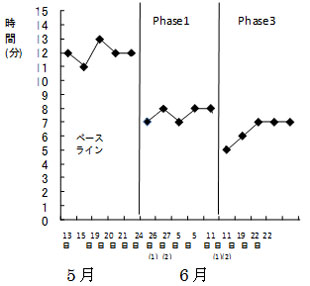

201×年4月に、アスペルガー症候群の19歳の男性Oさんが職業専門校を卒業して京都フォーライフでの通所を開始。周囲と関係を保てず、入所当初はタオルをたたむこともできず、他の利用者と争いが絶えなかった。そんな時、5月に新たなオムツの仕事が入ってきた。1日で終われる仕事なので、Oさんに任せることにした。Oさんは、ゲーム等に詳しいため、タイマーを取りいれた支援方法を検討した。

・支援手続き

行動目標は、タイマーを利用して、1 ロット20枚のオムツの折りたたみ時間を短縮させること。Phase 2は、タイマーの設定を10分にし、Phase 3ではタイマーの設定を8分にし、オムツの折りたたみ時間の短縮を目指した。

・独立変数と従属変数

独立変数はタイマーとプロンプトによる諸支援、従属変数はオムツの折りたたみ時間短縮。

・結果

ベースラインで5回測定した平均時間は12分で比較的緩慢な動作で仕事を行っていた。Phase 2は、タイマーの設定を10分にし、5回測定した平均時間は7分で、今までにない速さで仕事に取り組んでいた。Phase 3ではタイマーの設定を8分にし、折りたたみ時間の短縮を目指したところ、5回測定した平均時間は6分で、更に折りたたみ時間が短縮された。Oさんは、京都フォーライフでは欠かせない存在となり、適職が見つかったOさんは、その後、イライラする事もなく他の利用者とも仲良くできるようになった。

(3)フォーライフSHIKIでの検針・検品事業での取り組み

基本的に利用者の能力値は同等であり、個人差はないと考えている(実際には個人差はある)。それぞれの利用者に合った業務を提供し、順序良く、効率的に作業を遂行するには利用者の能力をフルに発揮できる環境の提供が必要だ。

検針・検品事業は、中国等で生産されるアメニティ・グッズ等の商品がコンテナ付きトラックでフォーライフSHIKIに運ばれてくる。その数は、2万~5万個。商品の袋を開け、マフラー等は検針機を通し異物がないかチェックし、チェックを通った商品をベルトコンベアに流し、色具合・不具合を見ながらたたみ、袋にいれ、商品の説明書を入れ、元の状態に戻しお客様に納入する。

・適職配置(前工程)

利用者にも得手、不得手はつきもの。人間誰しも同じと考えるべきであろう。この仕事は、一番最初の工程で、商品を際立させて魅せる販促POPのバリを一つひとつ丁寧に取る仕事である。一番最後の工程で、折りたたんだ販促POPをベルトコンベアのバッグの入ったビニール袋に仕込む。それぞれの工程で、必ずその仕事の達人が利用者の中に存在する。そして、その達人に仕事を任せることで、最高の能率で商品の前加工を終わらせることができるのだ。

・適職配置(ベルトコンベア)

ベルトコンベアでは、袋から取り出したバッグを検針機に通して合格したものだけを商品として扱う。ベルトコンベアの第1工程は、バッグのセット。これで、ベルトコンベアに商品を投入する利用者の仕事が捗る。ベルトコンベアに投入されたバッグは、規格通りか、色落ちがないか、不具合はないか、それぞれ確認する担当者がいる。

バッグをきれいにセットする

|

ベルトコンベアにバッグを投入

|

・ 出荷

出荷業務は最も難しい仕事である。完成品の検品をおこない、すべてのアイテムが袋の中におさまったのかを調べるために、精密計量器で重さを量る。重さは1g単位で表示されるため、アイテムの入れ忘れは見逃さない。

3. 取り組みの効果、今後の展望と課題

(1)取り組みの効果

今回、京都フォーライフと、フォーライフSHIKIの取り組みを紹介した。京都フォーライフでは十分なカンファレンス、アセスメント、リファレンスを行い、利用者に介入し、能率を上げる取り組みも実施した。その取り組みが、他の仕事にも転用できるようにもなり、利用者の職域は広がった。また、適材適所へ配置する取り組みも行っている。

フォーライフSHIKIの検針・検品作業は、1ロット5万個が完了すれば、次のロット3万個といったように、職員は常に納期を考慮しながらの作業となる。自閉傾向、精神に障害のある利用者には仕事の見通しが見えにくく、本来ならかなり苦しい取り組みとなるが、それでも休むことなく出勤している。また、重度の知的障害がある利用者も、その人に見合った仕事があるため、休むことなく出勤している。

これこそ職員の力である。職員も魅力的な人材、一つの環境にならなければ利用者は安心して業務に専念できない。京都フォーライフ、フォーライフSHIKIの職員は、個々の利用者の能力値に大きな差があっても、個々の利用者が最大限の能力を発揮する環境を提供している。これが、適材適所の配置となる。

京都フォーライフでは、タオルの数は数えられないが、タオルをたたむ作業を正確に仕上げる利用者には、その作業に専念させる。数を数えることが可能な利用者は、タオルを集め、顧客の指示したとおりの枚数を揃え出荷作業を行う。

フォーライフSHIKIにおいては、職員は検針機を扱える利用者には検針作業を任し、ラインでの検品作業が得意な利用者にはラインでの仕事を任せ、出荷業務が得意な利用者には出荷業務を任せる。

職員から与えられた仕事をこなし、担当した仕事を立派に完了させる利用者は、担当した仕事では、個々の障害が、「障害」とならない。そんなことを意識する暇もないほどプロフェッショナルな能力を発揮する。これが、適材適所たる由縁である。

少し発想を変えてみよう。職員は、利用者のマネージャーなのだ。マネージャーは契約した利用者が最大限能力を発揮できる環境を整備し、更に利用者がフリーエージェント宣言し、就職を希望するのなら、マネージャー、代理人として最高の条件で契約(就職)を結ばなければならない。ちょっと飛躍したが、利用者の今できることを見つけて、先送りすることなくただちに介入し、支援していくことが、職員の最大の役割であり、働く利用者がフォーライフの主役なのだ。

(2)今後の展望と課題

今後の展望だが、様々な企業様より連携・協力の要請を受けており、新たな企業と連携し、各事業所の職域を拡大することも一つの展望であろう。また、変動経費と固定経費を最小限までに抑えられる施設外就労を実施できる企業の開拓・拡大を実施することも、もう一つの展望である。

毎日のように通所の問い合わせがあり、障害者雇用の拡大を目指すことが京都フォーライフの目的である。展望でも記述したが、できるだけ支出を抑制する方法で新規事業を立ち上げなければならない。多くの助成財団が環境等の活動団体に対しての助成をおこなっているが、障害者を支援する助成財団は激減している。このような状況では、資金は京都フォーライフ自身の手で集めなければならない。そのため、認定NPO法人の認証を受け、税制控除団体となり、寄付を集めることを最大の課題として、その準備を行っている。

京都フォーライフ 職員

龍谷大学大学院 政策学研究科 政策学専攻

博士後期課程在籍 堀田 正基

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。