関係機関と連携し、障害者の定着を図る

- 事業所名

- 株式会社 大西(大西グループ)

- 所在地

- 大阪府大阪市

- 事業内容

- ファッション・生活雑貨の総合卸売業

- 従業員数

- 1,438名(2013(平成25)年6月現在、大西グループ全社の合計)

- うち障害者数

- 18名

障害 人数 従事業務 視覚障害 1 物流作業管理に関する業務 聴覚・言語障害 7 発送レジ・ケース詰め作業

受注入力作業、返品作業

プログラマー、データ入力業務肢体不自由 5 プログラマー、受注入力、データ入力 内部障害 1 品質管理(製品検品等) 知的障害 精神障害 4 カタログ製作業務、設計業務補助

返品作業、物流(出荷作業)発達障害 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

大阪市中央区中央大通り沿い、繊維の卸問屋をはじめ紳士服・婦人服、ブランド品や輸入家具・雑貨店が立ち並ぶ船場センター街の向かいにその純白のビルは現れる。株式会社大西(以下、(株)大西)の本社ビルである。売り場面積は実に8,000坪を誇る日本屈指の総合卸売企業である。

(株)大西を中心とする大西グループは1944(昭和19)年に大西衣料株式会社として創立された。その後、創立から10年目にあたる1954(昭和29)年には当時としては画期的なセルフサービス形式の現金問屋機能を展開し、その後も1966(昭和41)年には流通業者として世界初のオンラインリアルシステムを導入するなど、企業として順調に成長をしてきた。

さらに、1975(昭和50)年には、大西SIセンター(現、株式会社店研創意)を設立し、店舗運営用品の販売、店舗設計、施工といった「お店づくり」全般にわたるサポートも手掛けるようになり、1990(平成2年)年には株式会社ファミリー・ジョイ、2008(平成20)年には株式会社スクラムコーポレーションを設立、常に業界をリードする役割を果たしてきた。まさに、社是である「日に月に新たなり」を体現している企業である。

現在、大西グループは従業員1,438人のうち18名の障害者を雇用し、2013(平成25)年6月1日現在の障害者雇用率は2.41%と法定雇用率2.0%を大きく上回る。その秘訣はどこにあるのだろうか。今回(株)大西本社を訪問し、経営管理本部人事部労務サービス2課チーフである岡政秀さん(以下、岡さん)に(株)大西を含めた大西グループの障害者雇用についてお話を伺った。

(なお、本稿では「障害」と記すが、(株)大西では、「障がい」という表現を用いている。)

(2)障害者雇用の経緯

現在でこそ、障害者雇用率2.41%を達成した大西グループであるが、障害者雇用は初めから順風満帆とはいかなかったようである。

障害者の雇用に本格的に乗り出したのは2011(平成23)年のことである。それまで企業として障害者雇用を全く意識していなかったわけではなく、法定雇用率を念頭に入れハローワーク主催の障害者の合同面接会などを通じ障害者雇用は行っていた。

しかし、社内の障害者の雇用率は一向に上がらなかった。実は、障害者を雇ってもすぐに離職してしまう状態であった。岡さんは「当時は会社のコンプライアンスの視点のみで、法律のために雇用はしていたのですが、ただそれだけで定着をどうするかといった視点が足りなかったように思います」と当時を振り返る。

2011(平成23)年5月、納付金も年間500万円近くに膨れ上がり、大阪労働局より障害者雇い入れ計画の作成命令が下る一歩手前まできていた状況下で、社内での障害者雇用施策の大幅な見直しが検討された。そこで重点が置かれたのが、障害者の雇用拡大とともに、いかにして障害者の定着が図れるかということであった。以来、障害者の雇用のみならず、入社後の定着にも力を注いだ結果、2010年度0.95%だった障害者の雇用率が、2011(平成23)年には1.53%、2012(平成24)年には2.0%となり2013(平成25)年には2.41%まで高まっていった。

2. 障害者の定着向上への工夫と配慮、雇用事例

(1)障害者の定着向上への工夫と配慮

社内での障害者雇用施策の再スタートにあたり、まず重要視したのが障害者とともに働く担当者や周囲の従業員の障害者に対しての理解であった。せっかく、障害者が雇用されても周囲の理解がなされていなければ長続きしないと考えたからである。そのために、様々なセミナーでの情報収集とともに、関係機関との連携を強化した。その一つがジョブコーチ(職場適応援助者)との連携である。

障害者を雇用する際には、その障害者と現場をつなぐ者としてジョブコーチと相談し、障害のある人がどのような障害特性を持っているか、どのようにコミュニケーションをとればよいのか、などのノウハウを現場に理解してもらうようにした。

そして、雇用した障害者との面談の際には、必要に応じ現場の担当者と人事担当者、ジョブコーチやその障害者をよく知る関係機関の方が一堂に集まり、チームで障害者の定着に臨んでいる。この面談は、個々の定着状況に応じ期間を定め、入社直後は頻度を多くし、定着し問題がなさそうであれば期間を空けていっている。このような取り組みが、「何かあれば相談ができる。企業全体で考えてくれる」という従業員の安心感を生んでいる。

また、ジョブコーチの支援は当然、雇用した障害者自身の安心感にもつながっている。岡さんは、聴覚障害者の例を用いて、次のように話してくださった。

「以前は、聴覚障害者が雇用された場合、その作業については何とか筆談や身振りで伝えていました。それで作業に取り組めるようにはなります。しかし、せっかく作業に慣れてきてもすぐに辞めてしまう。それについて、何が原因なのかを考えました。作業自体は何とか教えることができても、その作業が、会社の中でどのような位置づけにあり、どれだけ重要なものなのか。さらに自分が企業にとってどれだけ価値のある者なのか、ということまでは理解されていなかったのではないかという見解にいたりました。そこでジョブコーチ等手話のできる方にも協力してもらい、入社当初にそこの部分を丁寧に説明し、理解してもらうようにしました。」

また、面接の際には、支援機関と連携し、障害の種類にこだわらずその作業ができそうな人を雇用している。つまり、とりあえず障害者を採用し、その後に配属を決めるのではなく、明確に作業を提示した上でそれに合った人、その作業を希望する人を雇用し、ミスマッチを防いでいるという。

こういった配慮の甲斐あって、2011(平成23)年5月以降に雇用した12人中、11人が現在も定着している。

(2)雇用事例

このように大西グループでは、定着に力を入れ障害者雇用をすすめてきたわけだが、具体的にはどのような配慮や工夫がなされてきたのだろうか。聴覚障害者のAさんとBさん、そして、精神障害者のCさんの雇用事例を通して大西グループの障害者雇用の実際をみていくこととする。

- 聴覚障害者(Aさん、Bさん)

聴覚障害者に対してのジョブコーチ支援の活用の有用性については、前述したとおりであるが、それ以外にも定着にむけ、様々な工夫が見られる。

a 手話で行うペア作業

AさんとBさんは2012(平成24)年冬に2名同時に採用された。作業は売り場で小売業者であるお客様が仕入れた商品の発送に関する作業で、一人が商品の値札をレジに通し、一人が発送ケースに詰めるという2人1組で進められる(写真1参照)。

(株)大西では、直接お客様がレジで精算を終え商品を持ち帰るスタイルと商品を発送するスタイルがあり、後者のレジ業務はお客様と直接コミュニケーションを図ることのない職場であるため、聴覚障害のある人も十分に働いていただける。

Aさん、Bさんとも日本手話を第一言語とする「ろう者」である。実は、面接の時期は若干ずれていたのであるが、Aさんに待ってもらい、意図的に同時に入社してもらっている。この取り組みは以前、聴覚障害者を雇用した際に、周囲が手話のできない環境の中で孤立し離職にむすびついてしまったことを踏まえて、現場から出された提案に沿ったものである。

また、2人がペアとなる作業であれば、手話を話す人には手話を話す人がペアになるのがコミュニケーションの面からベストであると考えたのも2人同時に採用した理由の一つである。

b 機器の改善

レジを通す際に使用される端末機(バーコード読取機)は通常、作動すると「ピッ」という音がする。聞こえる者はこの音を聞いて、機器が正常に反応していることを確かめながら作業を進めている。しかし聴覚障害者である2人には当然、その音は聞こえない。そのため、「ピッ」という音とともに、彼女たちが使用する端末機は振動するように開発されている(写真2参照)。これにより、AさんとBさんのペアで効率よく作業を進めることが可能となり、安心して働ける要因の一つとなる。

彼女たちに、職場について訊いてみた。

「困ったことはないし、周囲の人たちとも問題なく過ごしています。何も不安はないです」とのことであった。彼女たち以外に手話ができる人はいない。それでも、「手話が話せなくても人間関係はいいし、いい人ばかり」とにこやかだ。周囲の人も「私たちは、手話はできないけど何でも言い合えるし、コミュニケーションはばっちり」と話す。そして、企業の飲み会などのイベントにも積極的に参加しているという。また、手話教室も社内で試験的に行われ、今後は定期的に行えるように検討中である。

(写真1)AさんとBさんの息のあった連係プレー

|

(写真2)音とともに振動が起きる端末機

|

- 精神障害者(Cさん)

大西グループの障害者雇用は何も聴覚障害者のみに力を入れているわけではない。精神障害者のCさんは、返品商品のチェック、キズ箇所の特定などを行いメーカーに返品する作業を行っている。

精神障害者のCさんのためには次のような配慮が見られる。

《情報提供により現場の不安を軽減》

入社当初、精神障害者とともに働いたことのない現場の従業員からは、定着のためにどのようなことに配慮したらよいか分からないなど心配の声もあったが、ジョブコーチ支援を活用し、本人に作業を覚えてもらいながら、職場の担当者にはどのように指示を行えばよいかなども勉強をしてもらった。

また、人事担当者も一緒に考えることにより、現場任せの障害者雇用にならないように配慮したと言う。

さらに、大阪障害者職業センターと相談し、精神障害についての専門家に企業を訪問してもらい、現場の担当者に対しての説明会も実施をした。そこで、障害の特性や配慮について現場での共通認識をもってもらうようにもした。

新しい作業を覚えるのに時間がかかってしまうCさんであるが、入社当初から無遅刻・無欠勤で、また努力家であり、その真面目な作業ぶりを今では周囲の人たちも評価している。

(3)誰もが活用できる面談シートの作成

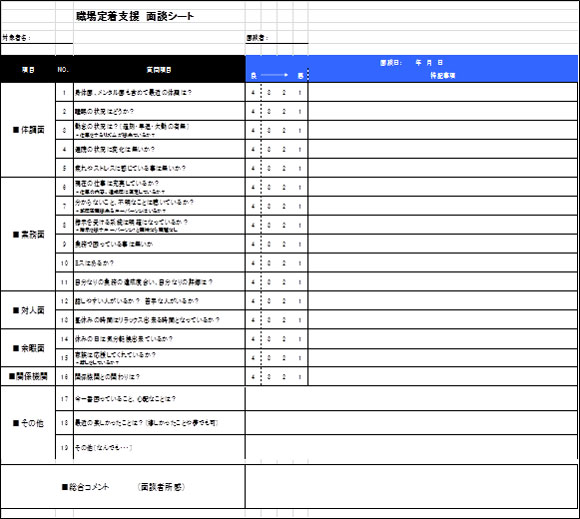

さて、大西グループでは、障害を持った従業員と面談をする際は、以下のような面談シートを活用している。

もともと、支援機関が施設での面談用に作成したものに4段階評価などを加え、企業独自の面談シートを制作した。岡さん曰く「このような指標があることで、誰もが客観的に面談を記録できます。私だけが面談できても意味がないんです」と企業全体で障害者雇用に取り組んでいくという姿勢の表れであろう。

3. 今後について、まとめ

(1)今後について

最後に、今後の大西グループの障害者雇用への取り組みについて、岡さんは次のように言われる。

「現在、精神障害者を含め、雇用のノウハウを蓄積しているところであり、今後引き続き企業の障害者の雇用率を高めていくのがよいか、一旦、現状の雇用率を維持しつつ、更に定着に力を注いでいくのかを企業として検討しているところです。」

ただ単に障害者の雇用数を増やしていくというのでは、過去の二の舞である。現状の課題を見極め、障害者の雇用定着のために今すべきことは何なのかを見つめていく。この姿勢こそ、現在、障害者雇用施策が順調にいっている理由であろう。

そして、岡さんは「これは私個人の考えですが」と前置きをしつつ、次のように付け加えられた。

「ユニクロの『障害者が働きやすい環境を創ることが、CS(お客様の満足度)につながる』という考え方に共感しています。当社がその域に達するにはまだまだ時間がかかるかもしれませんが、その視点を合わせて考えていきたいです。」

岡さんの頭の中には障害者雇用のみならず、全ての人々に益となる企業の成長に対する次のビジョンが明確にあるようだ。

(2)まとめ

今回は、(株)大西を中心とする大西グループの障害者雇用の取り組みについてお話を伺った。過去の定着率の低さを冷静に分析し、関係機関と連携し定着を図り、現場と人事が一体となって企業全体で障害者雇用に取り組む姿勢が見受けられた。

大西グループは、過去の失敗事例を生かし、今後どのようにすればよいかを模索し、未来を作り出す。まさに「日に月に新たなり」という言葉通りの「成長する企業」である。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。