中小規模の郵便局で実践した、希少な発達障害者の雇用定着と

労働意欲の尊重事例

- 事業所名

- 日本郵便株式会社 寒河江郵便局

- 所在地

- 山形県寒河江市

- 事業内容

- 郵便業務、銀行窓口業務、保険窓口業務 等

- 従業員数

- 115名

- うち障害者数

- 2名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 1 郵便物等の仕分け、入出管理、配送伝票作成 内部障害 知的障害 精神障害 発達障害 1 窓口後方での事務処理 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

事業所外観

|

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

郵便局は、明治4(1871)年に前島密により創業して以来、日本国民の生活インフラストラクチャーとして活躍してきた。そんな日本郵政グループにとってこの10年は、特に大きな変遷があった。しかし、現在でも地域生活に欠かせない存在に変わりはなく、全国各地に2万を超える郵便局が存在し、郵便・貯金・保険といったサービスを提供している。

郵便局は、平成33(2021)年の創業150周年に向け『郵政グループビジョン2021』を掲げている。具体的には、サービス・マネジメント・社風の3つの改革を行い、自らを磨くことで、より顧客のニーズに応えるサービス展開を拡大し、地域や人を繋ぐ愛される地域拠点を目指すという。

これまでも、これからも、郵便局は地域に暮らす一人ひとりの生活を第一義に捉えているのだろう。

山形県寒河江市は、山形県のほぼ中央に位置する人口約4万3千人の小さな市である。山形特産のさくらんぼの産地としては日本一を掲げ、シーズンには、全国から多くの観光客が訪れる。

今回は、そんな特色のある地域の郵便局業務を担う、寒河江郵便局における発達障害(精神障害)者に焦点を当てた雇用事例を紹介する。

(2)障害者雇用の経緯

日本郵政グループでも障害者雇用の推進に努めている。山形県内では、規模の大きな郵便局での障害者雇用は勿論のこと、寒河江郵便局のような中小規模局でも推進に取り組んでいる。

近年、コンプライアンス等の観点から、障害者雇用を推進する企業が拡大してきている。厚生労働省公表の平成24(2012)年障害者雇用状況集計結果では、民間企業の平均雇用率が1.69%と法定雇用率には充たないものの過去最高を更新している。同局の業務を産業別分類に当てはめれば、①金融・保険業、②運輸・郵便業、③複合サービス業となるが、同障害者雇用状況集計結果から見ても、これらの業種で雇用されている障害者は圧倒的に身体障害者が多い。グループ内には『ゆうせいチャレンジド株式会社』という特例子会社があり、知的障害者等の雇用を行っているが、地域拠点郵便局での発達障害(精神障害)者の雇用は希少ケースだと言える。

同局は、近郊市町村の中核的機能を担うが、施設規模は2階建の必要最小限のレイアウトで構成されており、正社員と非正規社員合わせても115名程度で、『中小規模郵便局での障害者雇用』としても紹介に値するが、今回の焦点は別にある。

2. 取組の内容と効果

(1)発達障害者雇用の取組の内容と効果

今回の事例紹介の要点は、地方の『中小規模の郵便局』が『発達障害者の雇用』に取り組み、職場定着を果たしているところにある。これは全国的にも希少な事例だと思われるため、取り組みの全容をできるだけ詳細に紹介したい。

- 発達障害者雇用のきっかけ

同局は平成22(2010)年初め、障害者雇用推進のために、窓口後方での事務処理作業を職域に設定し障害者専用求人を出した。当初、対象は身体障害者を想定していたが、同局は施設規模が小さいため、従業員の業務エリアの環境を障害に配慮して大幅に調整・整備することは事実上不可能であるため、想定していた身体障害者は、環境的要因から受け入れが困難になることもあるといったことが課題となっていた。その様な課題についてハローワークに相談したところ、ハローワークから障害者職業センター(以下「職業センター」という。)の支援を受けることを提案された。

支援要請を受けた職業センターの障害者職業カウンセラーは、作業的・環境的側面を総合的に評価した上で、内部障害以外の身体障害者の特性への配慮が難しい環境を考慮し、ちょうど職業センターで職業準備支援を利用していた発達障害者のAさんに焦点を当てた。

Aさんは、身体的側面に大きな課題がなく、パソコンの基本的な操作もできた。同局の環境でも問題なく活動できる上、職域のイメージにも合致する見込みが高かった。しかし、発達障害の特性上、曖昧な指示や暗黙のルール等の抽象的理解が苦手な点や、社会的マナー等に気付きにくい点等の不安もあった。ただ、強いこだわりやパニック行動等はなく、日常的場面での質問や説明に対する理解力については問題はなかった。

職業カウンセラーはAさんの受け入れについて検討することを提案した。提案を受けた同局の担当者は「いなくなったり、パニックになったりしないか」という懸念を抱いたが、Aさんが作業(職業準備支援で行う作業)をしているところを担当者にも見てもらいながら、十分な説明で心配ないことを伝えると、即座に採用を決断し、合わせてジョブコーチ支援も活用することとなった。

- Aさんへのジョブコーチ支援

執筆者は、Aさんのジョブコーチの1人として職場定着支援の全工程に関わった。Aさんの職場定着に向けた取り組みは、本人・事業所・支援者にとっても挑戦であった。

雇用のために用意した作業は、日報等の帳票仕分け作業、電子メール文書の確認出力作業、内部の各種伝票の綴り作業といった事務補助作業であった。特性への配慮として可能な限り作業内容の固定化を図ったが、郵便局の業務特性上、このように作業内容の固定化はできても、その作業の実施時間までの固定化は難しかった。

就労経験がなかったAさんには『社会人としてどうあるべきか』という教育も必要だった。自己活動を、社会的・作業的規範等と比較し、自発的に気付き、修正・調整することが苦手な特性だったため、最初に正確なルールや作業手順等を理解・習得する必要性が高かった。

また、本人の行動や言動が本人の意図しないところで誤解やマイナス評価に繋がる恐れもあったため、障害特性についての十分な理解と配慮を確立すると共に、不適切な点は適宜指導をしてもらい、社会人としての成熟を支援してもらうことも重要だった。更には、作業に係る要求や指示内容、手順や評価レベル等にばらつきがあると大きな混乱に繋がってしまうため、これらに一貫性を持たせることも重要だったといえる。

Aさんは、比較的スムーズに作業を習得する力があったが、正しい手順習得の為の手順記録作成を促しても、「そのうち覚えると思い、記録していなかった」という、過信からの作業ミスもあった。例えば、検印作業では、作業手本を観察学習し模倣したが、社員の手慣れたハイペースだけがモデルとなり、枠からのはみ出しやかすれなどの押印が頻出し、検印作業が停止された場面もあった。これらは、正確性や誠実性という力が、働く上で最も重要視されるという、労働に対する理解が十分に伴っていなかった為であろう。

お昼の休憩時間は、混雑する食堂で過ごす事が辛く、一人になれる環境も施設内に無かったため、他の社員と重ならないよう、休憩時間帯を15分早める配慮をした経緯もあった。

- 職場定着を図るためのキーパーソンの設定

Aさんの職場定着を図るためには、本人への直接的支援や環境調整等を丁寧に実践し、職場全体に浸透させる必要があった。そこで、キーパーソンを1人設定し、作業指示・本人からの相談等の窓口を一元化した。そして、キーパーソンには本人を指導教育する上で必要なノウハウや本人の適正や特性等の情報を十分に説明し、職場全体と本人とのつなぎ役として活躍してもらった。

キーパーソンには次のようなことを依頼したり助言をした。

- 具体的且つ端的な指示が効果的であることや、不確定な予定や曖昧な見通しを伝えずに、1つの作業が完了した後に、次の作業を指示するように依頼した。

- 咄嗟の判断や対応の柔軟性に課題があることを伝え、原則として、作業途中の追加や変更をさけるよう配慮してもらった。

- 休憩や終業時間まで作業完了が困難な場合や、やむを得ず途中での作業変更が必要な場合は、「何時まで」「どこまで」といった明確な作業量や工程、時間を示し、「次の作業は何」までの指示をしてもらうことで、切り替えや対応がしやすくなることを助言した。

一方、キーパーソンからは、「ミスがあった場合指摘して良いのか」、「業務中、あくびや伸びの動作がある」こと等について、どのように伝えればよいのか等の相談を受けた。

相談に対しては、ミスがあった場合、指摘しないと疑いもなくその作業を続けてしまうため、結果として本人が困ってしまう。その都度正しい作業理解へと修正することが必要であることなどを説明した。また、本人はお客様から見える環境だという意識や、顧客の目線という感覚に無頓着な面があるため、就業時の適切な姿勢等といった社会常識やマナーの指導も必要であることを伝えた。

- 支援の効果

Aさんも理解できれば行動を切り替える力が高かったことや、職場内の理解度も高く、協力的であったこと等も後押しし、比較的早期に定型作業の自立を果たせている。事業所も徐々にAさん独特の感性も受け入れ、信頼感を持つようになり、ジョブコーチ支援が終了する頃には、双方が安心して活動できる職場環境が確立していた。

今回の取材で、3年ぶりに面会したAさんは以前と変わらぬ印象だったが、紆余曲折もあったようだ。この期間の郵便局は大きな変遷時期であり、その機能や業務にも変化があった。使用する帳票等も度々変更があったようだ。

また、異動のある職場でもあるため、力強いリーダーシップで見守ってくれた局長や、キーパーソンの配置異動等もあった。環境は変わっても、職場の見守りや配慮は踏襲し、変化への対応が苦手なAさんの活動を支えてくれたようだ。

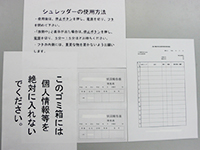

一方、Aさん自身も、この3年で大きく成長していた。働いた当初は全体の見通しがつかず、変化は特に大きな不安だった。「1年間働いたら、全体像や流れが理解でき、自分なりに見通しが持てるようになった」と本人。「今でも大きな変化は辛い」と前置きした上で、「変化があっても、今では自分で見通し、調整・対応できる。判断や工夫、柔軟な対応もできるようになった」と力強く話してくれた。最近ではパソコンでの簡単な帳票作成も任されるようになったと言いその帳票を見せてくれた。そんなAさんからは、労働経験から獲得した大きな自信と、同局の一員としての自負心を感じた。

デスクワークをするAさん(手前)

|

Aさんが作成した帳票類

|

(2)高齢障害者の労働意欲の尊重と雇用機会の提供への取組

以上の発達障害者の雇用事例のほか、同局の郵便部には、身体障害のあるBさんが勤めている。業務は、端末やパソコンを使用し、荷受け・仕分け作業や請求伝票作成等を担っている。

Bさんは右下肢に軽い麻痺があり、歩行移動の際にやや跛行が見られる。同局に勤める前は、一般事業所で定年まで働いていた。「定年後、仕事のない時間を過ごしてみたが生き甲斐が減退するのが耐えられなかった。体の動くうちはできるだけ働きたいと思い、ハローワークでこの仕事を紹介してもらった」と話してくれた。過去に自身の障害で、特に困った思いをした事はないと話すBさんは、「自分ではできる限りの働きをしているつもり。でも自分の気付かないところで迷惑をかけているのかな?」と謙遜する。

「障害者で高齢者の私に、このような働く機会をくださる事業所には感謝している。この体が続く限り働いて、生活に生き甲斐と働きがいを持ち続けたい」と話すBさんの柔和な笑みの奥には、『まだまだ第一線でがんばれる』という気概を感じる。大小様々な荷物をテキパキと仕分ける後ろ姿が、それを示していた。

Bさんの作業風景

|

3. 今後の展望と課題

日本郵便株式会社は、国内でも非常に大きな企業である。大企業がコンプライアンスやCSR等を遵守、推進する意味や、社会的影響力は非常に大きい。拠点数も多く、従事する人員の数も膨大となるため、その実績如何で社会全体の結果を大きく左右する事にも繋がる。

今回紹介した寒河江郵便局での取り組みは、ともするとグループ全体でも希少なケースかも知れない。また、執筆者が浅学なだけで、氷山の一角に過ぎないのかもしれない。いずれにせよ、このようなケースが積もり積もって実績になっていくのは間違いない。

この度紹介した両者ともに共通していたのは、「この事業所で働けて良かった」という声である。Aさんを雇用した当時の局長の「障害者という特別な者を受け入るのではなく、同じ1人の社員を受け入れるのだ。受け入れる以上、郵便局業務を担う1人として教育し、育てて行く」という話を思い出した。働く上では当然厳しい事もあるが、互いに信頼し、支え合う環境が組織に確立されており、時や人の移ろいによって揺るぐものではない。この事業所で働く人の満足度の高さは、ここに理由がある気がしてならない。

全国に点在する郵便局の大半は、同局同様かそれ以下の中小規模であろう。願わくは、このケースがサンプルとなって全国各地の拠点に波及し、多くの障害者雇用が推進されることを希求する。

山形コロニー就労サポートセンター

就労支援課長、ジョブコーチ 鈴木 宏

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。