障害がない従業員と同じ職場で働く障害者雇用事例

- 事業所名

- 株式会社日本ビルサービス

- 所在地

- 富山県砺波市

- 事業内容

- ビルメンテナンス業

- 従業員数

- 91名

- うち障害者数

- 11名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 2 施設内清掃業務 内部障害 知的障害 5 施設内清掃業務 精神障害 4 施設内清掃業務 発達障害 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

事業所外観

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

株式会社日本ビルサービスは、昭和46(1971)年、先代社長(現会長)が地元砺波市で創業した。

コンクリートの高齢化に伴う調査・診断・設計・施工等を行う建築・土木メンテナンス工事とビルメンテナンス業を2つの柱とし、常に最新の知識と技術、構造への思いやりの心で、より有効でより効率的でより快適に利用できるようお手伝いし、地域に根ざし地域社会に貢献することを目指している。

(2)障害者雇用の経緯

障害者の雇用については、平成6(1994)年に特別支援学校からの要請により、知的障害者Kさんを受け入れたのが最初である。

清掃業務に従事したKさんはまじめで寡黙で、こつこつと仕事をこなす人だったため、会社としては、たとえ障害者でもちゃんと働くことができる人はいる、特に障害者を区別する必要はないと考えるようになり、Kさんの雇用以降、障害者の雇用を続けている。

最近は特別支援学校からの要請のほか、医療機関からも、社会復帰のために受け入れてほしいとの要請があり、精神障害者の雇用が増えてきている。現在、1日2時間の勤務の者から1日8時間の勤務の者まで、身体障害者・知的障害者・精神障害者の11名が勤務している。

障害者は全員、自宅等から当社が請負う現場である病院や施設等に出向いてメンテナンス作業・清掃業務を行っている。多くの障害者は人と接する仕事には向いていないと思われるが、清掃業務はサービス業であり、まったく人と離れて作業することはできない。病院や施設に出入りする患者や利用者のいる中で作業をすることになる。出入りする人たちの程度の差はあるだろうが、理解があってこそできる仕事であり、また、障害者を雇用する会社の方針に対して理解を示し、清掃の仕事をさせてくれる受け入れ先の事業所があってこそできる仕事である。その受け入れ先に恵まれていたと大変感謝している。

また、会長は障害者雇用を始めたころより、家族と離れて暮らす障害者の生活の場として「たびだち荘」を運営し、障害者の自立に尽力している。

2. 取組の内容・効果

(1)取組の内容

- 募集・採用

障害者は特別支援学校や病院、ハローワークからの依頼や紹介等により雇用している。病院からは精神障害者の社会復帰のためにと雇用の要望があり、その病院が当社の取引先でもあったことから、その病院の清掃を担当させたという経緯がある。また、精神障害者を主たる対象とした就労継続支援B型と就労移行支援の事業所である社会福祉法人たびだちの会が運営する「ワークハウスとなみ野」での作業訓練を終えてから就労している者もいる。

- 職場配置の方法と指導

ある程度トレーニングを受けて、就労可能と判断された人が紹介等され雇用するのであるが、最初の1年は配属する作業場所を病院に絞り、自宅から直接病院に出向いて病院内の清掃業務に就いてもらう。

病院での仕事は1日2時間から4時間であり、毎日決まった病院で決まった作業をしてもらう。その間に仕事に慣れてもらい、また会社ではその間に個々の適性を見極めるようにしている。

能力のある者は病院の勤務を経て本社での8時間勤務に変更となる。病院での勤務はワンステップとして考えている。

本社勤務では、作業場所は病院のみではなく、老人施設・学校・スーパー等とその日によって異なるほか、作業内容や一緒に作業をするメンバーも日によって異なる。作業内容も病院でのようなルーチン作業ではなく、臨機応変な動きが必要となり、判断能力も必要となり難しくなる。また、残業する場合もあるし、取引先の要望によっては夜中に作業することもある。現在、知的障害者を含めて3名の障害者が本社勤務となっている。

病院での清掃業務の作業内容については、作業の手順等は定められている。

例えば、作業によってユニフォームが異なったり、トイレ掃除のモップや手袋・スプレーなどの色は赤色、といったように清掃場所によって使用する道具は色分けされている。目で見てはっきり分かるように区別しているほか、決まりや手順についてはミーティングで徹底して指導している。また、現場でも1人ないし2人の障害者に指導担当の従業員がついて教えている。

マニュアルの整備は今後の課題であるが、書面をみせて理解してもらうより、一緒にいて顔を合わせて丁寧に教えていくことを基本としている。理解力は障害の有無に関わらず個人差があり、時間をかけてゆっくり教えていくやり方は障害者に対しても障害のない者に対しても同様に大切だと考えている。

- 障害者の紹介

<Aさん>男性、精神障害

市内総合病院での清掃作業に9年程度従事している。

はじめは仕事に慣れなくてなかなかうまくできなかった。今でもミスはしてしまうが、指導担当の従業員や周りの人の協力があってやってこられている。勤務時間を延長してもらおうかと考えたこともあるが、現状のままで、今の仕事をミスをしないようにがんばっていこうと思っている。

病院外来ロビーを清掃するAさん

病院外来ロビーを清掃するAさん<Bさん>男性、精神障害

市内総合病院での清掃作業に2年程度従事している。

病院が広く、はじめは作業場所を覚えるのが大変だったのと、作業の手順を覚えるのが大変だったが、最近は大分慣れてきてうまくなってきていると思う。

周りの人に「ご苦労様」と声をかけられるとうれしいので、毎日、現在の作業を一生懸命がんばっていこうと思っている。

病院内階段を清掃するBさん

病院内階段を清掃するBさん会社は障害者に自動車運転免許の取得のほか、実力がついてくればいろいろな技能検定を受けることを勧めている。今まで送迎に頼っていた者が運転免許を取得することにより、世界観が変わり、生活も仕事も積極的に前向きに変化するからである。障害者の中には自動車免許を取得し、旅行に出かけたり、スキューバーダイビングなどを楽しんでいる者がいる。

(2)取組みの効果

障害者の雇用に関して、一般従業員には障害の症状等についての説明は行っていない。一緒に作業し、指導していく中で、従業員も障害の特性や癖、行動パターンを理解していき、障害者の様子の変化を把握できるようになるほか、思いやりを持って接することができるようになり、チームワークがよくなってきている。

従業員も自分の作業過程を見直しするきっかけとなり、技術の向上にもつながっている。

上記に紹介した障害者の上司から、次のようなコメントをいただいた。

障害者の症状は個々によって異なる。作業中にぼんやりすることもあるし、妄想や空耳などもある。薬の影響で寝てしまうこともある。表情がおかしかったり独り言を言ったりして、病院に来る人たちに気味悪く思われることがある。

また以前、服薬を忘れて症状が深刻になってしばらく休んだ障害者もいた。

そういった中で、従業員同士は理解し、お互いに思いやるようになり、服薬の管理も行うようになった。

障害者には素直でまじめで、規則正しく作業を行うことを得意とする人が多い。しっかりと体調をみて管理し、適性を見ながら作業についても時間をかけてゆっくり教えていけば、障害のない者と一緒に働くことが十分にできると考える。

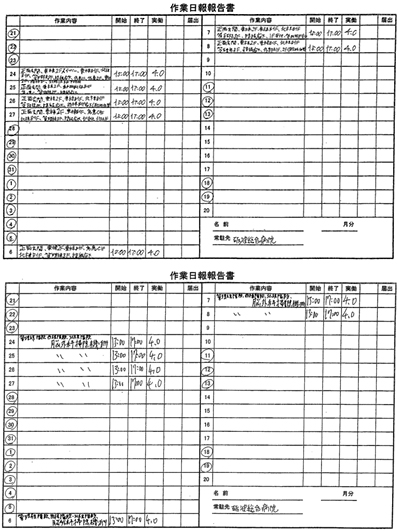

作業日報報告書

|

3. 今後の展望と課題

代表取締役 上銘 安男 氏

|

就労能力と意思を持った障害者がいて、働く場所がある。障害者雇用にはそのバランスが大切である。

障害のない者と一緒に働くことができる障害者がもっと増えればいいと考えている。

以前に短時間労働をしていた障害者が、勤務を続けることによって自信と能力を身につけ、勤務時間の延長を希望したが、受け入れ先の事業所がなかったために退職してほかに仕事を求めたというケースがあった。結果的に当社で勤務した経験により自信を持ってくれた、ということに意義はあると考えているが、受け入れ先が少ないのは非常に残念である。

知的・精神障害者の雇用の希望は多い。障害者の家族の強い希望もある。一方、障害者を雇用することに偏見を持つ人はいまだに多い。障害者は雑念を持たずまじめにこつこつと作業することが得意である人が多く、充分就労できる能力を持っている。

もう少し理解ある事業所が増えれば、雇用を広げていき、障害者の自立に貢献していきたいと考えている。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。