雇用による“就労自立”から将来の“生活自立”に向けて

- 事業所名

- 株式会社サニーリーフ

- 所在地

- 滋賀県彦根市

- 事業内容

- 自然光型水耕栽培(ハイポニカ栽培システム)による野菜の生産と平和堂への商品供給

- 従業員数

- 18名(平成26(2014)年3月1日現在)

- うち障害者数

- 13名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 8 播種作業、定植作業、収穫作業ほか 精神障害 5 播種作業、定植作業、収穫作業ほか 発達障害 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

事業所外観

1. 事業所の概要

(1)設立の経緯

当社は滋賀県を地盤とするスーパーの株式会社平和堂が地域社会とより良い食生活に貢献する農業事業の展開を目指して、“障害者が中心となって働く”ことを前提に、平成24(2012)年3月に設立された。同年5月に彦根市より認定農業者(農業生産法人)を取得し、平成25(2013)年3月に株式会社平和堂の特例子会社として認定された。

設立に向けた関連支援機関の一員として滋賀障害者職業センターも参加することとなった。

この農業事業は、当社がシステム管理された設備による自然光型水耕栽培で「安心・安全」な鮮度の良い野菜(リーフレタス、フリルレタス、サニーレタス、セロリ、水菜、菊菜、ネギ等)を生産し、株式会社平和堂が仕入れて滋賀県内の平和堂やアル・プラザ、フレンドマート店舗にて販売する「地産地消」に取組んでいる。

(2)概要

投資額は約2億円で、土地は約7,230㎡、建物は現在約2,990㎡(栽培ハウス及び作業棟の作業施設が約2,890㎡、管理棟が約100㎡)で、将来の生産量や事業規模の拡大に備えている。

育苗室で種から発芽、育苗させた後、自然光と循環する液肥を利用した水耕栽培用のレ-ンに移して収穫まで育てている。

2. 障害者雇用の状況

(1)会社の基本的な考え方

障害者雇用は社会的な責務であるとする親会社(株式会社平和堂)の理念の下、障害者が補助的ではなく、やり甲斐ある中心的な役割を担える事業運営を目指して当社は設立された。

当初、全従業員20名のうち15名を障害者で運営し、事業経営の中心に障害者を位置づけている。また、水耕栽培の全工程に障害者が携わり、障害のない者が補助的役割に徹することで、障害者自身が自らの仕事である喜びを実感できるようにしている。

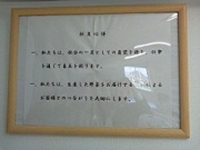

下の写真は「社員心得」である。毎朝実施される朝礼の際、全員で唱和される。

『一、私たちは、社会の一員としての自覚を持ち、仕事を通じて自立を図ります』

考え方の基本に「福祉的な雇用」ではなく、「雇用による就労自立から将来の生活自立」を目指す当社の強い姿勢が伺われる。

社員心得

|

(2)障害者雇用への意欲と社会貢献について

後述する社長の将来ビジョンにもあるように、親会社である株式会社平和堂での販売の一本化(安定かつ確定的な販売先)とされていることが、障害者多数雇用の裏づけとなり、今後の雇用創出は大きく期待できるものと思われる。

また、このことは、障害者雇用は社会的な責務であるとする親会社(株式会社平和堂)の理念に合致するものである。

(3)障害者の作業風景

- 定植作業

育った苗を育成用パネルの穴に植え付けていく。液肥やハウス内の気温等の管理や、装置の制御は、機器により自動で行われる。

定植作業

定植作業 - 洗浄作業

収穫後の生育用パネルを集めて洗浄機を使って洗浄する。作業終了後の洗浄作業も大切な仕事である。

洗浄作業

洗浄作業

3. 障害者の雇用管理のための取組

(1)働く環境の整備

一般的に農業分野では屋外作業が中心のため、労働環境は気候に大きな影響を受けたり、地面での作付けにより作業姿勢に大きな負荷がかかる等、他の業種より厳しい状況が多く見られるが、この水耕栽培設備には次のような特長がある。

- 栽培ハウス内の栽培槽は腰高で設置されており、作業時の姿勢による身体への負担は少ない。

- 栽培ハウス内は、冬場は生育のための暖房で快適な労働環境となり、夏場はミスト(微細な霧)発生装置で気温上昇を抑制するシステムを導入するため、一般のハウス内より暑さは緩和される。

- 栽培ハウス内での作業時間は全作業時間の20%未満で、作業の大半は併設の作業棟内で行われる。ここは、空調設備により調整された環境が維持されている。

- 作業棟の作業台の高さや広さは、作業しやすい規格のものが採用されており、全体の配置にもゆとりを持たせているため、作業時の身体的、心理的ストレスが少なくなるように配慮されている。

- 作物や器具等の運搬は専用の台車を使用し、身体的負担を軽減している。また、栽培ハウス内で人が動く作業動線も短く、且つシンプルになるよう配慮されている。

その他、作業手順や指示事項・注意事項について、可能な限り“見える化”“ビィジュアル化”を押し進め、「動かない」「喋らない」をテーマとして、集中して作業ができ、人に聞かなくても良い(質問しなくても良い)職場作りを行っている。

(2)労働条件及び社内規則

- 労働時間

8:00~15:00(休憩1時間を含む)を基本としている。

本来望ましい農産物の収穫時期は早朝になるが、通勤等自己管理しやすいことを配慮した設定となっている。

8:00~10:00の勤務後15分の休憩、10:15~12:15の勤務後45分の昼休み休憩、午後は13:00~15:00勤務の6時間/1日となっている。

なお、精神障害や発達障害等のある人に対しては、別途に短時間労働の形態も用意され、障害の特性に配慮し対応している。

- 休日について

週休2日(日曜日は一斉休業とし、もう一日は交代休日)。

通常の農産物生産においては、収穫等の繁忙期は一斉休日を取ることは困難であるが、今回の水耕栽培設備では完全な計画生産が可能となり、一斉休日の取得が可能となっている。

- その他の処遇

最初はパート社員契約だが、一定の条件を経て月給制による正社員に移行する。また、「中小企業退職金共済制度」を活用した退職金制度が準備されている。

(3)障害者の職務遂行上の不安軽減策

障害のある従業員の平均年齢は28歳である。20歳~44歳の幅のある構成となっている。また男女比率は現在「7:6」である。

作業は3班に分かれる。各班毎に「主任」を設けている。この「主任」は作業も行うが、主たる業務は障害のある従業員への見守りと指導である。

- 事業所内での相談指導体制の整備

次のような取組により、障害のある従業員に対する目配りを行い、日頃の困りごとなども含め、すぐ相談できる態勢をとっている。

- ①社長以下管理職の定例打合せにおいて、障害者個人別にその障害特性や置かれている状況等を理解し、その内容を管理職の間で共有している。

- ②毎日、始業前、就業後に管理者ミーティングを行い、日毎に問題点や留意すべき点を把握する。

- 施設の配置・レイアウト

- ①栽培ハウス内は全体が見渡せるように工夫されている(死角を作らない)。

- ②管理棟に隣接する作業棟も、棟内作業の様子が管理棟内から見えるように工夫されている。

- ③休憩や昼食をするスペースは、管理・事務スペ-スのある管理棟の中に設けられており、間仕切りのされていないオープンスペースである。ただし、個別面談で使用する「面談室」は、外部と遮断されている。

(4)活性化活動

障害者本人が生き甲斐や働き甲斐を持って仕事に通えるように、次のような個人の能力を伸ばす取組を行っている。

- 個人の各作業でのレベルを評価できる仕組みを作り、本人が各段階で達成感を持つことでのモチベーション維持を図っている。

- 毎日、終業時に5分程度時間をとり、“一日の振り返り”を専用ファイルに記入する。

4. 今後の展望

最後に、社長から将来のビジョンを伺った。それは次のような力強いお言葉であった。

「株式会社平和堂での勤務時代も何らかの形で障害者の皆さんと関わりはありましたが、これほど具体的なものではありませんでした。何とかこの事業を軌道に乗せ、他の平和堂の営業エリア(京都府南部地域、岐阜・愛知の尾張地域、北陸地域)に株式会社サニーリーフ事業を展開し、平和堂を通してお客様に生産品を食べていただき、また、多くの障害者雇用を生み出していきたいですね。」

約1時間半程度、社長からお話を伺ったり、施設を見学させていただいたが、本事業(障害者雇用)に対する熱意に圧倒されるような取材であった。

「働くことが社会人としての教育訓練。これまで、試行錯誤の繰り返し、3歩進んで2.5歩退いても確実に“半歩前進している。これで良いのでは!!」と社長は締めくくられた。

常勤嘱託 野村 賢三

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。