関係機関と連携し、新しい作業を創出

- 事業所名

- 大塚電子株式会社

- 所在地

- 大阪府枚方市

- 事業内容

- 光源照明・液晶パネル等の光学評価及び検査機器、各種分析・医療・臨床検査機器の開発、製造、販売

- 従業員数

- 226名(平成25(2013)年4月現在)

- うち障害者数

- 2名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 1 清掃作業 肢体不自由 内部障害 知的障害 精神障害 1 清掃作業 発達障害 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

大塚電子株式会社

|

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

大塚電子株式会社(以下「大塚電子」という。)は、大塚製薬株式会社のグループ企業で昭和45(1970)年に創業した会社である。

事業の内容はLED光源照明・液晶パネルなどの材料から完成品までの光学評価・検査を中心とした機器、分析機器、医療機器、臨床検査機器、ならびに関連ソフトウェアなどの開発、製造、販売を行っている。

今回は、枚方市にある大塚電子本社を訪問し、障害者雇用について江藤貴久恵さん(管理部人事グループマネージャー)と八幡壮平さん(管理部総務グループ係長)に障害者雇用の状況についてお話をお伺いした。

(2)障害者雇用の経緯

大塚電子が障害者雇用に本格的に取り組み始めたのは、最近のことである。

「それまでは従業員の中に身体障害者手帳を所持する者がいたために、法定雇用率は達成していました。しかし、その従業員の退職に伴い、さらに法定雇用率が改正されたこともあり、ハローワークに相談させていただくことにしたんです」と江藤さんは語る。

しかし、ハローワークと障害者雇用について相談する中で、大塚電子では、その難しさに直面する。従来、大塚電子での職種は設計や開発に携わる技術職が中心であり、理工系の専門的な知識も求められる。車いすを使用する身体障害者を中心に、障害者雇用を検討するもなかなか適当な人材が見つからなかった。そこで、障害者が対応できる職種を新たに検討していくことが必要となってきたのである。

まず初めに、総務グループを中心にハローワークや大阪障害者職業センター(以下「職業センター」という。)と相談をし、従来の事務職以外にどのような作業が障害者の職種として考えられるのかを社内で検討した。その結果、簡単なパソコン入力や清掃などいくつかの作業が挙げられた。

障害者を雇用する際にどのような作業を新たに創出できるかを検討した提案書

|

そして、最終的には、定期清掃は外部業者に委託しているため、食堂など共有スペースの清掃を行うとともに、食堂において仕出し弁当の準備や後片づけなどもするという作業内容で検討してみることとなった。

<作業内容の検討>

- 作業内容

- ①清掃箇所

本社入口・会議室・商談ブース・食堂・給湯室・廊下・階段・トイレ・建屋の外周 - ②昼食のお茶・お弁当の準備、後片付け

- ③ゴミの回収

- ①清掃箇所

- 各作業の所要時間

- 作業の順番

2. 障害者の定着向上への工夫と配慮

そのような検討を経て、ハローワークから紹介されたのが精神に障害があるNさんである。Nさんは社会福祉法人やなぎの里が運営する就労支援を行う事業所で職場実習の経験もあり、通勤距離が比較的近くで、勤務時間も1日5~6時間を希望されており、当社側の条件とマッチし採用に至った。なお、やなぎの里の就労支援事業所はNさんの就職後も薬の服用等いろいろと側面からフォローをしている。

入社にあたって「本人に事前確認した上で、朝礼の際に従業員全員に障害についてお話をさせてもらいました」と八幡さんは言う。この配慮により、従業員がNさんを気遣って頻繁に声をかけてくれるようになった。事務職である他の従業員と清掃員であるNさんとでは一緒に作業をする機会がない。ともすれば、誰とも話すことなく孤独感を感じてしまうところを、このような配慮によりNさんは快適に仕事に取組むことができたのである。

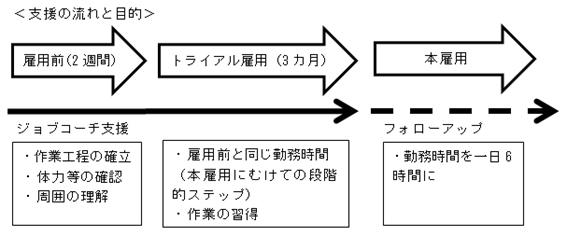

さらに、職業センターと連携して、障害者と職場の従業員とを結ぶジョブコーチ支援を利用することにより、障害特性の知識を深め、Nさんの障害についても理解することができ、初めて精神障害者の雇用に取組む企業側もスムーズに安心して受け入れることができた。

また、このジョブコーチ支援は具体的な作業工程表の作成にも有効であった。清掃作業を中心に職種はある程度絞り込んだものの実際にはどの作業にどれくらいの時間がかかるかなど具体的な作業工程の確立は難しかった。一方、Nさん自身、清掃作業に従事した経験がなく、夏の暑い時期であったことから体力的、精神的な疲労が懸念された。

そのため、Nさんの採用に当たり、半月ほどジョブコーチによる雇用前支援(職場実習)を受けることとなった。ジョブコーチが週に2、3回当社に通い、Nさんの疲労の状態を確認しながら、そしてNさんと相談しながら作業工程を確立していった。

Nさん、当社、ジョブコーチの3者で相談し作成した作業工程表(一日のスケジュール)

|

そして、Nさんの前職での就労状況を確認し、前職での勤務時間と同じ一日5時間から作業を行うという形でジョブコーチ支援を継続しながら、トライアル雇用を行うこととした。

トライアル雇用の開始から2カ月すぎた頃に、Nさんが体力面でも作業面でも慣れてきたということで、Nさん、当社、ハローワーク、職業センター、就労支援事業所で話し合いを行い、それまで5時間であった作業時間を6時間に延長し本雇用に至っている。

「現在では、Nさんのほうから作業に必要な道具の提案などもしてくれますし、とても助かっています。他の従業員もNさんの働きぶりには感心しています」と八幡さんは言う。

|

3. 課題と今後の対応、最後に

(1)課題と今後の対応

Nさんの成功事例を参考に、滋賀工場においても同様の業務内容(清掃作業)で、聴覚に障害がある方を採用した。仕事ぶりは誠実で、コツコツと業務をこなし、誰からも信頼されているが、手話のできる従業員がおらず、「声かけ運動」を行ってはいるものの、どうしてもコミュニケーション不足になっている。現在ジョブコーチを交え、ペアでなくともコミュニケーションを図れるよう滋賀工場全員で改善に取り組んでいるとのことである。

また、過去に採用に苦慮した本社の研究・開発部門において、レベル(理工系)等の問題もあるが、設計業務で再度募集を行っている。また滋賀工場(製造部門)においても、生産工程及び部品供給作業で障害者の雇用が可能かどうか検討中である。

「企業の社会的責任と地域貢献として、障害者の雇用を推進していかなければなりません。障害者雇用への取り組みは始まったばかりですが、ハローワーク、職業センター、就労支援機関とも連携を密にし、積極的に障害者の採用に取組んで行きたいです」と江藤さんは言う。

(2)最後に

今回、大塚電子におけるNさんの雇用事例を通し、精神障害者の雇用について学ばせていただいた。初めて精神障害者を採用する企業にとってはどのように雇用を進めていけばよいか具体的にヒントが得られたのではないだろうか。まとめると次のようなことになるだろう。

- ハローワークに相談したりジョブコーチ支援を利用したりと、企業だけでは難しい障害者雇用をチームとして取り組んでいったこと。

- 本人の状況を確認しながら作業工程を確定したり、段階的に作業時間を延長したりするなどの配慮が見られたこと。

Nさんともお話をさせていただいたが、とても明るくまじめな印象を受けた。現在、働くうえで不安なことや困ったことはなく楽しく働けているという。今回の事例紹介が今後障害者雇用を検討する企業の参考になれば幸いである。

Nさんの作業の様子

|

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。