ジョブ・ライフサポーターと取り組む障害者雇用

- 事業所名

- 広島市農業協同組合

- 所在地

- 広島県広島市

- 事業内容

- 農業協同組合

- 従業員数

- 1,102名

- うち障害者数

- 16名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 2 一般事務 肢体不自由 7 一般事務、営業事務、機械管理業務、製造業務 内部障害 1 一般事務 知的障害 精神障害 6 一般事務、営業事務 発達障害 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

事業所外観

|

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

広島市農業協同組合(以下、「JA広島市」という)は、広島市地域の8JAが合併し、平成5(1993)年4月に設立、現在組合員数94,857名、広島県下13JAがある中で最大規模の組織である。事業としては、貯金・融資・為替などの信用事業をはじめ、生命共済・火災共済・自動車共済などの共済事業、肥料・農薬・生活用品などの購買、米・野菜などの販売、営農指導、生活相談、資産管理、旅行、葬祭、養鶏鶏卵、LPG、農機車輌・SS、日本三大菜の一つ広島菜の漬物加工など幅広い事業を実施している。

「農業と生活設計におけるアドバイスとサポートという事業を通じ、地域の暮らしに確かさと彩りをつくる。」という経営理念のもと、組合員と力を結集した地域農業の振興、地域に密着した事業の展開を行っている。

(2)障害者雇用の経緯

平成22(2010)年頃までは、障害者雇用について特別に意識することなく、障害者雇用率制度における障害者の法定雇用率の数値は達成できていた。

昔から地域に密着した活動を展開する中で、障害者という特別な枠で雇い入れたというわけではなく、ごく自然に障害のある職員が長年勤め、自然と職場に馴染み、支店長など管理職としても活躍していたからだ。

しかし、その職員が定年や継続雇用期間の満了等の理由で退職することが続き、平成23(2011)年6月の障害者雇用状況報告では法定雇用率を下回ることとなる。

翌年(平成24(2012)年)6月の障害者雇用状況報告(法定雇用率1.8%に対し、実雇用率1.2%)後、広島公共職業安定所事業所サービス部門からの指導がきっかけとなり、障害者雇用について本格的に考え、取り組むことになる。取組は根本的な取り組みが必要であるという判断からトップダウンによるものとなった。

2. 取組の具体的な内容

(1)はじめの取組

まず、障害者を受け入れる土壌(体制・職場理解)を作っていこうという思いから、各支店の支店長を集めて毎月行う会議の場で、障害のある子をもつ父親(広島県心身障害児者父母の会連合会会長 箱上恵吾 氏)より講義を受け、ノーマライゼーションについて学んだ。次に、障害者雇用について具体的にどのように取組めば良いのか学ぶため、人事課の職員で障害者雇用に関する研修会に積極的に参加した。

(2)ジョブ・ライフサポーターとの取組

JA広島市の障害者雇用は、一般社団法人広島県手をつなぐ育成会との連携によるものが大きい。

この法人は「広島障害者雇用支援センター」、「広島障害者就業・生活支援センター」を運営しており、同組織の中に、広島市障害者就労支援事業による「ジョブ・ライフサポーター」というスタッフがいる。この障害者就労支援事業は、ジョブ・ライフサポーターの配置により一般就労を希望する障害者に対し、就労面と生活面の一体的支援を行い、障害者の企業等への就職及び定着を促進するとする広島市の事業である。

JA広島市では、障害者雇用に積極的に取り組みはじめてから、既に6名もの人材を、ジョブ・ライフサポーターの支援を通じて雇用している。

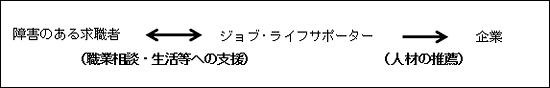

ジョブ・ライフサポーターがどのように関わっているかは、次の通りである。次のように求職者とジョブ・ライフサポーター、ジョブ・ライフサポーターと企業はそれぞれ密に関わっている。

- 雇用されるまでの流れ

- ①障害のある求職者の企業への橋渡し

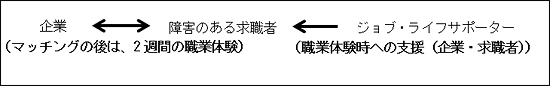

- ②企業と障害のある求職者とのマッチング支援

- ①障害のある求職者の企業への橋渡し

- 雇用後

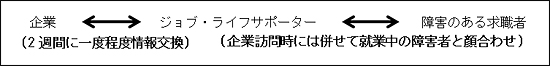

- ①雇用後の職場定着支援

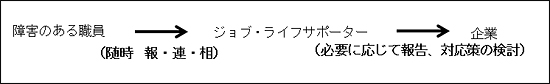

- ②必要に応じて障害のある社員から報告等によるフォローアップも実施

- ①雇用後の職場定着支援

(3)雇用に当たって

雇用に当たって、まずジョブ・ライフサポーターが障害のある求職者との面談を行い、適性が見込まれる求職者をJA広島市との面接へ進めてくれる。

面接でマッチングした場合には、雇用となるのだが、本採用の前に2週間の職業体験を行う。これは、配属予定の部署で、決められた業務指導係のもと実際の業務を体験するものだ。事前に職場の雰囲気を知ることで、求職者の緊張を和らげ、また企業側も配属部署での適応の是非を判断する材料としている。

本採用後は、短時間勤務のパート勤務からはじまる。正規職員への転換制度もあるため、将来的に正規職員となることも可能である。

また、本採用後も職業体験時と同じ業務指導係のもとで業務を行う。

(4)携わる業務

障害者の業務配置については、様々である。管理部門の一般事務をする者、共済部門で保険事務をする者、経理部門で経理をする者などである。

新たに雇用した障害者の勤務地は、全て本店である。これは、人事課の目が届く場所で勤務をしてもらいたいという思いからの配置であるが、今後は各支店への配置も検討している。そこには、指導する人員確保や、障害者理解というものが必要となる。まずは支店長クラスの責任者から、現場へ意識が浸透していくことが望まれる。

(5)雇用後の気付き

障害者雇用に本格的に取り組みはじめてから、採用した6名のうち5名は精神障害者である。JA広島市としては、精神障害者の受け入れは初めてで、従事する業務等、思案の日々である。

失敗エピソードもある。

会社は仕事を与えすぎてパンクするのを懸念し、業務量を調整、朝の全員掃除も本人の負担になってはいけないと声掛けをしていなかった。ところが、その会社の配慮が逆に負担となっていたのだ。“少しずつ小出しに”ではなく、“担当の仕事が欲しい”、他の職員と同じように仕事がしたいと思っていたのである。

会社組織の中では当たり前に行われる人事異動にまつわるエピソードもある。

障害者は業務指導係のもとで業務を遂行している。人事異動はJA広島市全体の調整を図りながら行われ、たまたま業務指導係に配転命令がおりた。異動から1、2ヶ月は申し送り等で職場全体がバタバタする。その間、障害者が不安に陥り、新しい業務指導係との人間関係がうまく構築できずにいたのだ。

そうした障害者の気持ちを知るきっかけとなったのもジョブ・ライフサポーターの存在であった。

障害者から相談を受け本音を聴き、必要に応じて会社へ報告してくれているのだ。

3. 現在の取組、今後の課題

(1)現在の取組

本格的に障害者雇用に取組はじめて1年以上が経過し、気づいたことがある。

それは、障害者に対する配慮は決して特別なものではなく、部下に対して行う“ちょっとした配慮の連続”で良いのだ、ということである。

朝礼での経営方針の唱和では、覚えているけれど、障害のある職員と一緒に名札を手にして唱和する者がいる。課内会議では、業務状況を課内全員で把握する。

普通のことのようで、あえて意識しないとできない、だけどそんなに負担にならない、そういうことの連続で、職場全体が障害者を受け入れる雰囲気になるよう心掛けている。

また、同じ部署に複数人障害者を配属するなど人事配置の面でも工夫を行い障害者が安心して働けるような環境作りを心掛けている。

JA広島市では障害のある者が隔たりを感じることなく、いきいきと働ける職場環境を整えることが大切であると考える。精神障害者についてはパート勤務からはじめて精神的にも体力的にも自信をつけてもらい、仕事を通して障害が改善方向に進むことを願っている。

障害者の定着雇用の結果、障害者雇用率1.2%であった平成24(2012)年度に比べ、平成25(2013)年度では1.5%と、少しずつ数値面での改善もしている。

(2)今後の課題

JA広島市が目指すのは、障害者法定雇用率の達成だけではない。

障害者雇用の取組の中で、単に数値目標を達成するだけでは根本的に何も変わらない、障害の種別を問わず、職員全員が働きやすい職場環境を整えることが重要であるということに気付いたからだ。

積極的な障害者雇用をする中で、会社としてできることは、①職場理解の促進、②職場環境整備である。

幸い、②職場環境整備については、金融機関という属性が故、バリアフリー化が進んでいる。今後は働く職員のニーズに応じて更に少しずつ改善をしていく予定だ。

①職場理解の促進については、ある程度、浸透してきたかと思われるが、どうしても理解の少ない人がいるのも事実だ。これまでは業務指導係の配置、人事異動等で対応してきたが、障害者雇用が進めば、対応の限界がくる。

①と②両方を満たし、今後も障害者雇用をすすめていく中で、障害者が働く“専門部門”の創出も必要となるかもしれない。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。