働く喜びを大切にする事業所~みんなの笑顔で営むパン屋~

- 事業所名

- 特定非営利活動法人すばる パン工房すばる

- 所在地

- 大分県大分市

- 事業内容

- パンの製造・販売(就労継続支援A型事業)

- 従業員数

- 14名

- うち障害者数

- 10名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 4 パンの製造及び販売、店内清掃 精神障害 4 パンの製造及び販売、移動販売 発達障害 2 パンの製造及び販売、移動販売 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

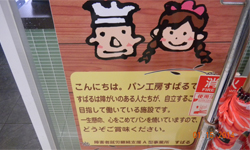

事業所外観

|

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

パン工房すばるは、大分市田中町にある生活協同組合コープおおいたコープ南大分(以下、生協という)内の店舗にある。県道442号線から生協店舗の駐車場に入ると、店舗の中央に当事業所の入り口がある。そこから、店内にきれいにパンが陳列されている様子が見え、清潔感あるスタッフがキビキビと働いている。

当事業所のパンには、とれたてのホウレン草をざっとゆがいてすりつぶし、パン生地に混ぜあわされた「ホウレン草バタートップ」や「ホウレン草ロール」がある。他にも「取れたて野菜のサンドイッチ」や無添加にこだわった豊かな味わいの食パンなど、健康志向のパンが特徴である。

オープンは平成25(2013)年9月8日、以前、この店舗で営んでいたパン屋が撤退したのをきっかけに、生協から声がかかり、急ピッチでオープンにこぎつけた。当事業所を経営する「NPO法人すばる」は、以前からパンの調理から移動販売までを行っていたため、短期間でオープンの準備ができたと話す。

生協店内からの入り口の看板には「障害者が働く店」と書かれている。店舗の奥にはイートインコーナーがあり、飲食されるお客様も多い。パンの販売については店舗内だけでなく、移動販売も継続している。

営業日及び時間は生協とほぼ同じで360日開店、9時30分から20時まで営業している。

店舗入り口と店舗内の陳列されたパン

|

(2)障害者雇用の経緯

平成16(2004)年に理事長の渡邉氏が大分市大字木上にある土地に、障害者と共に働く喜びを分かち合えることができればとの想いで作業所を開所した。当時から農作業を行い、米や季節野菜、花の苗を育てていた。

渡邉氏は、農業はこの地域では身近に感じる作業であったため、障害者と共に農作業を始めることにも特に負担を感じなかった。それに、自然の中で体を使えば心身に良いと思えたから始めたと話す。

平成18(2006)年、これまでの障害者福祉活動が評価され、地域活動支援センターⅢ型という福祉事業を認可される。その後NPOの法人認可を取得し、「NPO法人すばる」として活動する。

平成20(2008)年4月には、現在の活動の拠点となる作業所すばるが就労継続支援B型事業所(定員20名)として認可を受ける。

この頃から従来の農作業だけではなく、パンの製造、販売も行う。パンの製造については、パン職人との出会いがきっかけである。その後パン職人を中心に手作りと焼きたてにこだわった食パンや各種菓子パン、調理パン、サンドイッチ類、施設給食用パンを作るようになった。しかし当時のパンの販売は移動販売に限られ、団地の朝市や福祉事業所等で販売していた。

平成25(2013)年9月、生協内の店舗に「パン工房すばる」をオープンさせ、翌月には就労継続支援A型事業所(定員10名)として大分市から認可を受けた。

2. 取組について

(1)労働時間の基準となるシフト制の導入

当事業所の従業員の勤務は、①8時~14時、②13時~18時30分の2交代制が基本である。シフトに応じて作業内容が決まっており、毎日同じ作業に集中できるようになっている。熟練となった従業員は、支援スタッフと共に他の時間帯の作業にも関わるようになる。また、シフト通りの時間で疲れてしまう場合には、勤務時間を短時間にする等の調整を行い、休憩をこまめに入れる等の対応をしている。

(2)挑戦する気持ちを大切にする支援

障害やその人の状況によって向き不向きな作業はあるが、時間がかかっても本人が納得するまで指導を行い、見守り続けることで任せられる作業が増えてきた。支援スタッフは作業に対する本人の一つひとつのこだわりを大切にできるように支援している。

(3)適宜売り上げの状況を従業員に説明してお互いに意見を出し合う

渡邉氏は、商売をする以上は、皆が売り上げに貢献できるようになってもらいたいと話す。その想いから、適宜、売り上げ状況を皆に報告することで、一緒に考え、悩み、喜ぶ等の経験をし、改善点やアイデアを出してもらえるようにしている。皆で考えて、共に前進する姿勢を大切にしている。

(4)支援機関や家族と連携した支援

支援スタッフは、従業員に関わる医療、福祉、労働機関のスタッフや家族と連携することで、本人を中心にした支援を行っている。仕事面から本人のために良かれと思うことでも、本人や周囲の人が望まないこともある。日々の表情や言動、疲れ具合などをみて、今日は様子が違うなと感じた時は、まず本人に声をかけて「どうかした?」と理由を確認するようにしている。

(5)清潔感ある店舗づくり

第一に清潔感を心がけている。店舗、調理場の念入りな清掃、ユニフォームの洗濯、アイロンがけは毎日の作業である。また、清潔感ある明るい店舗に似合うように、元気で笑顔ある接客も徹底している。

(6)居心地の良いイートインコーナーの設置

店の奥にあるイートインコーナーでは、焼きたてパンと一緒にコーヒー等の飲料も提供している。注文に応じて商品を提供し、食器の上げ下げも行う。接客に不安を感じる従業員も落ち着いて応対している。お客様が利用された後は、次のお客様のために、丁寧に素早く片付けている。

(7)移動販売での多様な販売先の確保

当事業所は移動販売を以前から行っている。移動販売はクルマで数時間かけて市内をまわる。当初は人脈をたどって個人や福祉事業所への販売が多かったが、現在では民間の事業所や行政機関、個人宅等も含んだ販売ルートになっている。

今後も移動販売者を増やすなどして、広範囲に販売できるようにルートを増やしていく予定である。

3. 取組の効果、今後の課題と展開

(1)取組の効果

- お客様と対面することで、パンを作る喜びが得られた。

店舗販売のメリットとして、お客様の微妙な表情が見えることである。従業員が愛情を込めて作ったパンが、温かいうちに店内に陳列され、目の前でお客さんが買ってくれる。そしてお客様から「美味しいよ!」と言ってもらえることで、もっと美味しいパンを作りたい、と意欲的になる従業員が増えている。

- 家族や支援者、職場の仲間以外の人と関われるようになった。

従業員の多くは特別支援学校や障害者福祉サービス事業所からの紹介や推薦が多く、これまで障害者同士で過ごすことが多かったためか、障害のない人と接することに抵抗を感じる人も多かった。しかし、当事業所の休憩場所は生協職員と同じ場所にあり、休憩の時は仲間以外の人と一緒に休憩をとることになる。そのせいか、何となく身だしなみに気をつけるようになり、マナーも心がけるようになっている。

- 丁寧な支援により、できることが増え、褒められることで自信につながった。

支援スタッフの米岡氏は、最初は手取り足取り教えることも必要であるが、ある程度作業をこなせるようになると、本人の自主性に任せるようになった。すると、徐々に積極的に仕事を覚えようとする姿勢が芽生えるようになった。今では何も指示しなくても、何時に何をすれば良いのかと自分で段取りができるようになる人が増え、ほのかな自信も感じられるようになっていると話す。

- 元気な接客ができるようになり、全体的に明るい印象になった。

当初は恥ずかしさからか、調理場から店舗に出ることを拒んでいた従業員も、店舗で接客の練習をすることで、「ただいま焼きたての○○パンです。いかがですか~」と声を出せるようになってきた。今では焼きたてパンの美味しそうな香りと、明るい接客の声が店舗の外にまで届いている。

- 障害を受け入れ合い、お互いに協力する職場となった。

当事業所には、知的・精神といった障害者が共に働いている。働く上でチームワークが悪いと美味しい商品が提供できないため、障害の種別に関わらず、お互いに協力できる支援を心掛けている。そのせいか、お互いに障害を受け入れ合う優しいチームワークができている。

ある従業員は自らの障害を受け入れることが難しかったというが、仲間と共に働くことで自らを受容し、自他共に大切にするようになった。そして仕事を通じて、自分に自信をもてるようになったと話す。

また別の従業員は、自分なりのやり方にこだわりを持っていた。納得するまでその作業を行っていた。しかし、周りの人はその状況を特に止めることをしないで見守り続けた。その結果、自分なりに作業の感覚がつかめ、商品化できるまで上達し、その作業が専属となるまでになった。

- 社会の中で働くことが普通に感じ、居場所になった。

多くの人が行き交う場所で働くことにより、従業員は社会人としてのマナーを学び、守れるようになった。そして明るく一生懸命に働いている様子をみる限り、障害の有無を感じることがなくなり、地域の中に居場所ができた。

(2)今後の課題と展開

- お客様の視点に立った商品開発

オープン間もないパン屋ということで、お客様もはじめは試しに商品を購入してみようかと思われるが、特徴もなく美味しくなければ続けて購入してはもらえない。そのため、今後目指すべき目標は、一般市場で通用する高品質で適正価格で販売できる商品である。それに加え、生協を利用されるお客様の視点に立った商品提供が必要である。そのためには、今後もお客様の声を大切にし、ニーズに合った商品を提供し続けていかなければならない。

- 障害者の視点に立った必要最小限の丁寧な支援の継続

支援スタッフの視点から、この作業はこうした方が合理的で良いと思うことも、従業員にとっては、そのやり方であると負担に感じる場合もある。支援スタッフは、従業員のやり方を観察し、本人に合った指導を行っている。そうすることで、従業員に自信がつき、確実にできることが増えている。

今後、忙しさが増して手が足りなくなった時も、冷静に必要最小限の支援を丁寧に行うことができるかが課題である。

- 経営と雇用が安定する仕組み作り

渡邉氏は、今後もさらに売り上げを伸ばし、1円でも多くの給与を従業員に支給したいと話す。ただ、そのためには課題も多く、お客様の視点に立った商品の開発、多くの人に提供できる販路の拡大など、考えなければならないことが山積みである。

開店から約半年、とにかく皆が力を合わせてやってきた。これからも一致団結して前進しながら、利益をよりあげる仕組みを学んでいかなくてはならない。

- 農業との連携を目指す

NPO法人すばるの事業の中心は農業である。今後は農業を上手く活用することで、新たな展開ができるのではないだろうか?との問いに、渡邉氏は「農業は6次産業といわれるようになっているからね」と笑顔で返答する。もうすでに次のビジョンがあるように思えた。今後の展開がとても楽しみである。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。