「いいものをつくる」職場

~ つづける、努力する。感動体験を創造する ~

- 事業所名

- 林精器製造株式会社

- 所在地

- 福島県須賀川市

- 事業内容

- 腕時計側製造、精密金属部品加工、FA装置、めっき・表面処理

- 従業員数

- 319名

- うち障害者数

- 6名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 1 腕時計側研磨 肢体不自由 3 腕時計側研磨、電気設計及び電気配線組立 内部障害 1 CAD/CAM用プログラム作成、研磨作業補助 知的障害 1 腕時計側研磨 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

会社概観 |

1. 事業所の沿革と事業内容

林精器製造株式会社(代表取締役社長は林明博氏、資本金9,000万円、以下、「林精器」と記す。)は、大正10(1921)年に東京で創業し、90年以上の歴史を有する(平成26年(2014)年現在)。大正14(1925)年服部時計店(現セイコーウオッチ株式会社)と取引開始、昭和18(1943)年福島県須賀川市に疎開し現在に至る。

林精器の「ものづくり」は、腕時計側製造(ウオッチケース)で培ってきた鍛造・切削・表面処理等の金属精密加工技術をコアコンピタンス(得意分野)として、「金型・治工具」「めっき・表面処理」「FA機器・パーツ」の事業を柱にシナジー効果を発揮させ、設計から完成・生産までの一貫体制を有する。平成26(2014)年6月1日現在、従業員数319名うち障害者6名(常用雇用)が就労する。

その沿革は、以下のとおりである。

| 沿革 | |

| 昭和55(1980)年 | 腕時計ケース50万個/月生産を達成 |

| 平成10(1998)年 | 郡山事業所:めっき事業開始(ISO9001・ISO14001認証取得) |

| 平成11(1999)年 | 玉川事業所:FA機器・パーツ事業拡大 |

| 平成17(2005)年 | クリーンルーム設置・精密機器組立開始(ISO14001:2004取得) |

| 平成21(2009)年 | 医療機器製造業許可取得(ISO9001:2008取得) |

| 平成23(2011)年 3月11日 |

東日本大震災では本社・須賀川工場が倒壊・火災、同年6月には仮工場で再始動 |

| 平成25(2013)年 2月 |

新社屋・須賀川工場を再建し操業開始 |

| 平成26(2014)年 5月 |

玉川事業所:医療分野の品質関連規格の認証取得(ISO13485:2003) |

表彰等は、平成22(2010)年「第4回うつしまものづくり大賞受賞」(高級ウオッチケース)、平成24(2012)年「第4回ものづくり日本大賞 特別賞受賞」(経済産業大臣表彰)、平成26(2014)年「がんばる中小企業・小規模事業者300社」(経済産業省中小企業庁)などがある。

代表取締役社長林氏は「技術と感性の融合したもの、そこに新しい価値を創造する。それが私たちのものづくりです」と言う。自慢の逸品が腕にきらりと光る。現在、産学官連携「うつくしま次世代医療産業集積プロジェクト」に参画、医療機器セクターに第4の柱を目指す。そうしたエッジが立つ姿勢は、ISO認証など企業の「説明責任」と共に、「熟練の技と先進性」を併せ持つ強さと自信を伝えている。

2. 障害者雇用の概況

(1)障害者雇用の経緯と経営トップの姿勢

林精器の永年の社史を辿れば、円高不況や「100年に1度の不況」と称すリーマンショックなど多くの荒波を受け、教訓も得てきたといえよう。リストラもまた然りである。同社は景気の波、その山と谷の何れの時代も、障害者雇用に秘訣はなく、特段の施策を擁したのでもないと言う。昭和18(1943)年に福島県須賀川市に移って70年余、歴代の経営者は、いつも地域に感謝する気持を伝え継いできた。林氏は「歴代の経営者の『誠意と熱意』が社風に引継がれている。今はCSRと称するが、大事なことは社会に対して貢献すること。それが企業の目的です」と言う。

平成23(2011)年3月11日、東日本大震災発生。須賀川市を襲った震度6強の激震は、林精器の本社・須賀川工場を壊滅的な状態にした。皆、がっくりと肩を落としたと言う。幸運にも、従業員128名が全員無事であったことで、「もう一度やり直そう」と励まし合い、復旧へ向かう強いエネルギーになったと言う。

被災から2か年を経た平成25(2013)年2月、新社屋・須賀川工場を再建した。その際、どうしても実現させたい設備として、①工場のフロアの完全バリアフリー化、②多目的トイレ(障害者用)を整備した。この再建には、国の震災復興事業である中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(通称:グループ補助金)の認定が、全社員の夢と勇気を支えたと言う。

新社屋の竣工にあたり、林氏は、決意を込めた言葉を用意していた。

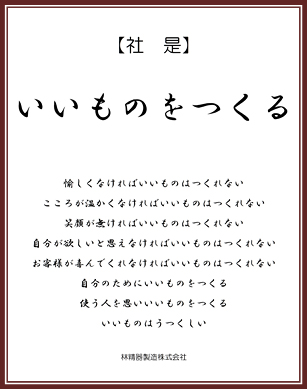

それは「いいものをつくる」である。そして、総ての顧客、ステークホルダーに感謝のまことを表すことであった。

「大震災…、今日、当社が存在しているというのは、お客様、お取引先、社員、行政機関の皆様など、大変多くの皆様方のご支援に支えられその結果として今が在るのだと言うこと。それを忘れることのないように、【社是】を制定しました。」。

そして、単に、日々の生産行為の心構えとしてではなく、「社員一人ひとりの『まごころ』を込めた製品を提供することで、総ての皆様にご満足を戴き、よって感謝の意を伝えられることを込めたかった」と話す。このシンプルで美しい響きの言葉に込めたのは、復興の誓いであり、未来を拓くコーポレートメッセージであり、ブランディングであろう。

社是 |

(2)障害者雇用の現状

林精器は障害者雇用に秘訣はないと言うが、実際はどうなのか。その推移を主な年の実雇用率で概観すると、昭和61(1986)年の0.55%(従業員数721名)を下限に、その後は改善を喫して、平成3(1991)年以降は総ての年度で法定雇用率を上回り、平成18(2006)年には最高率の3.8%(従業員数368名)になった。こうした障害者雇用の実績に対しては、「平成15年度障害者雇用優良事業所厚生労働大臣表彰」を受けている。

林氏は次のように語る。

「当社の仕事は、かなりの部分が手作業になります。時計の事業が多くを占めた時期には、研磨や組立作業などは、いすに座った作業であることが、障害のある方々にとっても、比較的容易に『適職』を見出し易かったのではないかと思っています。」

「企業の寿命は30年」(日本経済新聞)などと言われるなか、同社は半世紀を超えて地域の経済と文化を構成して来たこと、雇用が人と人の絆を結んで来たことにあるのだろう。

平成26(2014)年6月1日時点、同社の障害者数は6名(うち女性1名)である。障害の種類別では、聴覚障害が1名(重度)、肢体不自由3名、内部障害1名、知的障害1名である。また、年齢構成は19歳から50歳台までに及ぶが、平均年齢は38.0歳である。勤続年数は、入社1年の新人から勤続18年のベテランまでで平均年数は6.0年である。現在、同社の雇用形態は、いわゆる正社員と準社員、パートタイム社員だが、障害枠での基準はパートタイム社員である。

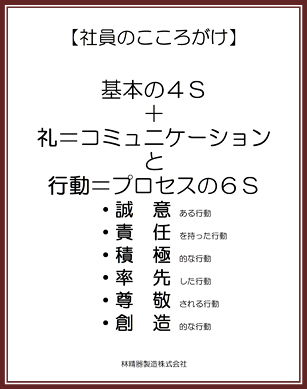

社員のこころがけ |

3. 取組の内容

(1)雇用管理と適正化

林精器の雇用ルートは、主にハローワークを介した通年募集と、特別支援学校などである。障害枠での職域は確立化されており、職場配置後も各人の適性や観察などから、マッチングと作業の習熟を図っている。就労形態は、一般的な日勤でシフト勤務はない。障害者も一般社員と同様の勤務体系だが、標準的には、7.75時間/日労、38.45時間/週平均(時間外労働は原則無し)、休日は日曜・祝祭日と土曜日隔週の設定になっている。従って、全員が雇用保険の対象者である。

林氏は昨年の採用の折に、次のようなことを語りかけ、そして全員が頷いたと言う。

「当社は障害のある方を特別扱いはしません。それ故、しっかりと仕事をやってもらいます。そう言った条件でよければ、是非、仲間になって欲しい。」そして「直ぐにも、皆さんがやれる作業を見つけることはしません。大切なことは、必要な仕事ができる人になってもらうことです。」

経営者は、人は「経験財」とみるのが合理的な理解だ。そうであるなら、障害枠で一様に「配慮する」のではなく、一人ひとりの能力を如何に引き出し育てて行くか、どう意欲的に仕事に取り組んでもらうかが、「人財」を得る視点ではないか。これも、林精器の雇用のあり方であり、全社で、【社員のこころがけ】を旨とする。

(2)職務能力の把握と雇用の安定化

現在、林精器の障害枠の正社員は2名おり、パートタイム社員を含めて定着率は極めてよいと言う。このことは障害のある社員に限ったことではない。

林精器ではパートタイム労働の賃金に特段の優位性はない。また、従来は正社員への登用枠もあったが、業績復調の過程で凍結になっている。では、好定着率の理由とは何か。

同社に、「ものづくりチーム」(旧ものづくり研修塾)という職場がある。説明は「日本のものづくりの誇りである職人の技能・技術の伝承を行い、匠の技を絶やさない…、腕時計の製造で培ってきたワザを次の世代へ伝承し、人財の育成を図る」である。社員なら区別なく「仕事ができる」ようにするとの趣旨だが、複線型キャリアパスの含みもある。パートタイマーの場合、熟達度や技能レベルは人事考課に表されるが、必ずしも報酬にイコールではないと言う。林氏は、「当社の特長とする『ものづくり』の面白み、楽しさを覚えることは、賃金とは違う意味で、『やる気』を引き出しているのではないか」と話す。

研磨作業のチームで、障害のある3名にインタビューした。

Aさんは「やりがいはあります。仕事は、全部の30%ほどしか覚えていないけど、もっと色々な研磨で技術力を上げていきたい」と思いを言う。同僚のBさんは「作業計画の割当などは、はやく目標数をやり遂げたい。自分の夢は、最高級品のウオッチケースを手がけることです。まだ10年はかかる、でもガンバリます」と笑顔で話す。リーダー役のCさんは「年長者として若い力に負けないように、共に技術を磨いている」と逞しく語る。研磨工1年生は、速さの方は未だまだでも直行率は合格点だと言う。

インタビューでは、熟練の域には、修行観も窺えるが、誰もが、ライカビリティ(好印象)を携えていたのが印象的であった。研磨作業の職場はセル生産方式である。適性面では、ST管理のライン生産に比べて、やりがい、充実感、責任感などを賦活させたようである。

4. 取組の効果と期待

2つの点に着目したい。

先ず、大震災からのスムーズな復旧は、誰もが、「企業の存続理由」を再発見したのではないか。復旧の妙は、「リジリエンス(精神的回復力)」ということだが、企業価値(主に、感情的資産)が頑健な支えになったと推測する。つまり、林精器の技術と人財、顧客、ビジネスモデルの総てが評価されたのである。経営哲学者C・ハンディは、「働いている人に誇りを与えられない企業は長期的に繁栄しない」と述べているが、同社が、人を大切にしてきたことが、危機に立ち向かう「肝」(コアコンピタンス)になったといえる。林氏は「この3年間で失った取引の回復は難しい。現実を直視し、踏み出して行くには、新しい事業領域を開拓して行くことに尽きる」と言う。この地にこだわって、グローカルに「光ること」だと。

そのためにも、将来の人口オーナスなどの懸念にも、多様な人財の育成と活用が課題になる。林氏は「職場の雰囲気を変えて行くには、障害者の実雇用率が5%とか8%になることではないか。そのときの用意もあります」と続けた。その上で、「雇用の関係機関などは、障害者の人材情報を積極的に発信して来てはどうでしょうか」とコメントした。情報流通など、コミュニケーションギャップを起こさぬ配慮が要るようだ。

次に、林精器の「ものづくり」思想である。例えば、「一品」と評される高級ウォッチケース。顧客満足度は、S/N比(技術)の収斂だけでもない。感動、驚き、共感などは最終ユーザーの経験価値に依るところが大きい。つまり、人間の高次機能「感性・Kansei」がつくり込まれていることが重要である。心理学者H・ガードナーによる「多重知能理論」で捉えれば、人間の能力は多様な人材のなかで創造され、磨かれると理解される。同社の「ものづくりチーム」には、社員のなかの非凡性を触発し、「職人」に成長させて真価を発揮させて行く方法論があるようだ。個人も、組織にあっても仕事が「できる」とはどう言うことか。「好きこそものの上手なれ」と諺にいう。各々、同床異夢の理由を是とするも、組織の「すべき」と個人の「したい」をバランスよく動機付けることになろう。「いいものづくり」は、障害者であっても、ありのまま(自己受容)、自分を肯定して、自分の能力を高めて行ける環境にこそ育まれるものであろう。

結びは、建築家安藤忠雄の自伝の言葉から、「仮に私のキャリアの中に何かを見つけるにしても、それはすぐれた芸術的資質といったものではない。あるとすれば、それは厳しい現実に直面しても、決してあきらめず、したたかに生き抜こうとする、生来のしぶとさなのだと思う」である。

いい会社があって、いい仕事をすること、いい家族をつくり、いい人生をつくって往くこと。「ともに」、いい「ふくしま」を創っていく。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。