「障害者雇用モデル職場」活動のあり方

- 事業所名

- 三菱マテリアル株式会社 人財開発センター

- 所在地

- 埼玉県さいたま市

- 事業内容

- 非鉄金属製造業

- 従業員数

- 33名(人財開発センター)

- うち障害者数

- 12名(人財開発センター)

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 6 清掃(緑化・館内清掃・宿泊室ベッドメーキング等)・名刺作成 精神障害 2(てんかん) 清掃(緑化・館内清掃・宿泊室ベッドメーキング等)・名刺作成 発達障害 4 清掃(緑化・館内清掃・宿泊室ベッドメーキング等)・名刺作成 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

事業所外観 |

1. 「障害者雇用モデル職場」活動のあり方と活動コンセプト

(1)「障害者雇用モデル職場」活動のあり方

昨今、CSR思想がさらに高まる中にあって、当社では障害者雇用を極めて重要な取組と位置づけ、特にさいたま市にある人財開発センター事業所では「障害者雇用モデル職場」を平成19(2007)年に設立し、障害者雇用の理想的な姿、障害者雇用のあり方や障害者雇用のあるべき姿を常に前向きに思い描き、そのイメージ実現のために力を注いできた。

当センターでは精神障害に分類されるてんかんや発達障害など、さまざまな障害特性をもつ障害者を雇用している。当センターの障害者指導方針として障害特性を十分に尊重し、一人ひとりの障害者の特徴を引き出すための指導を行っている。また、当センターで運用している諸制度は障害特性の如何を問わず平等かつ公平に運用できるよう制度適用に当たっては十分に配慮している。ここで示した諸制度は極めて汎用性の高いものと評価している。

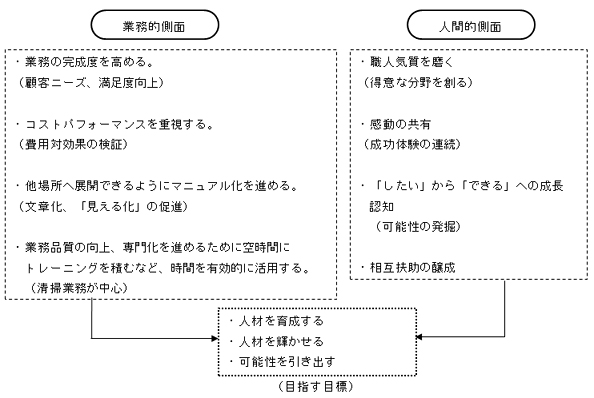

(2)「障害者雇用モデル職場」の活動コンセプト

ここで「障害者雇用モデル職場」のコンセプトをまとめると次のようになる。

- 当社で働きたいと思える職場環境の実現

- 社内外に貢献できる職場つくり

- 1つの事業と成り得る収益環境の整備

以上を基本的な職場運営コンセプトとし、平成19(2007)年8月にスタートした「障害者雇用モデル職場」は、これらのコンセプトを踏まえ、当社で就労するすべての障害者が、

- 職人気質の実感(障害者が得意な分野をつくる)

- 感動の共有(成功体験を作る)

- 「する」から「できる」への具体的な成長の認知

- 相互扶助の醸成(互いに働く喜びの共有)

という考え方を積極的に受容し、現場での生活に張り合いや生きがいが自然と創出できるよう、障害者一人ひとりの障害特性と意欲、成長への喜びを尊重しながら、障害者育成プログラム(個人処方箋)を策定してきた。今日に至り、その成果が作業現場や作業風景のなかに垣間見ることができるようになった。いわば、「障害者雇用モデル職場」の「成果の見える化」の実現である。これらの考え方は図示してみると次のようになる。

|

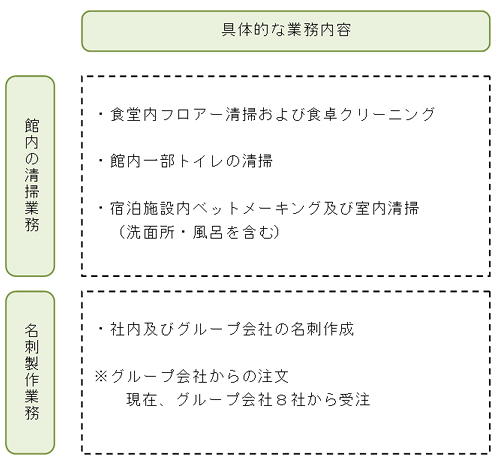

2. 障害者雇用の主な業務内容

事業所の立地を活かした業務を積極的に展開していった。担当業務の一部は当社グループ企業にまで業務領域を拡大し、職域の充実を図ってきた。障害者一人ひとりの能力を十二分に発揮できる業務領域を積極的に選択し、コスト、納期、品質において他には負けない実績を作り上げてきた。

業務内容をまとめると次のようになる。

|

3. 「障害者雇用モデル職場」での主な取組

「障害者雇用モデル職場」では障害者が早期に職場に溶け込み、とかく人見知りをしがちな障害者を職場になじませ、さまざまな作業の成果として労働生産性や作業迅速性の達成を第一義と考えてきた。その具体的な取り組みが、

- 作業改善提案制度

- チャレンジ目標制度

- スタッフ育成制度(障害者の成長を「見える化」するもの)

である。

これらの「仕掛け」や「ツール」を通して、障害者の成長を都度確認している。成長認知は障害者一人ひとりの「働きがい、生きがい、やりがい」の特効薬であると認識している。そして、障害者がこの分野の、この仕事だけは「自分が一番の誇りである」と思えるオンリーワンの仕事を発見できるように、長所を引き出す努力をしている。個々人のモチベーションを向上させ、スキルや作業技術の可能性を引き出すことを主たる目的に、これらの制度を積極的に活用してきた。その結果、いわゆるルーティンワークはいうに及ばず、応用動作を必要とする突発的な作業でも「障害者の成長」を確認することができた。以上の制度をまとめてみると次のように図示できる。

<障害者雇用における「動機づけ」(モチベーション)施策>

○改善提案制度

- 改善の着眼点や効果性、職場で役立つアイデアが生まれる。

- 知恵を出すことが当たり前の職場環境に成長する。

(自分の考えた職場の改善、仕事の改善に積極的姿勢をもたせた取組)

(進め方)

- 提案可否を抜きにして、まずは「もっと楽しくなる、やってみたくなる…」ことを前提にした「仕事の進め方」とは何かを障害者個別に考える。

- 考えた結果として、改善提案制度の主旨や理念に則したものであれば積極的に「改善提案制度」を活用する。

- 「改善提案制度」におけるモチベーション向上とは「何かを行うことで今よりも仕事や段取りなどが良くなる、評価できる」ということが「目に見える、肌で感じる」ことであり、「改善提案」の日常化、習慣化が根付くことに意味がある。

- 難しいことはいわずに今よりも前進した、進歩した、考え方が前向きになった、などを期待できる提案をまずは前に出してみる。「話し合い」という行為を仲介にして、「改善提案」としての価値を評価、決定すればよいのではないか。

○チャレンジ目標制度

- 障害者が個性を発揮し、どこまで業務に挑戦できるかの目標を自分で決める、自分で責任をもって仕事を完成させる、「自己責任」への認識を定着させるために設定した制度である。

- 成功事例を積み上げることが「成長の根源」であるとの認識のもと、障害者を指導する指導員がチャレンジ目標を調整しながら目標管理を行う、人財育成のための手段として活用する。

(ある期間を決めて自分の決めた数値目標を達成させるための取組)

(進め方)

- 目標管理の一環と位置づける。

- 目標は達成できることが前提である。

- 個人の能力よりも少し高いポイントを「背伸び目標」(ストレッチ目標)とし、「伸びた自分」の確認できることを期待して、目標を管理する。

- 目標の設定、実行、検証、賞賛(ほめること、認めること、励ますこと…)のどれかひとつが省略されてもチャレンジ目標制度が上手く回らない。

- 目標管理は客観的に、が原則。数字で捉えること、仮に定性的な目標であっても5段階方式に引きなおすことで数値化するなど工夫することが必要である。

○スタッフ育成制度

- 「成長の見える化」を目標に、障害者と個別に話し合いながら進める。

- いままで指導員が付きっ切りで指導していたものが、障害者が一人で作業できるところまで成長する。

(一人ひとりが成長する喜びを感じさせるために個人毎に計画された教育メニューの実現。「自己成功事例」となり得る案件を積極的に活用する)

(進め方)

- 「成長プロセス」の確認ができるような育成計画を立てる。

- 何の育成が必要で、その育成がキャリアにとってどのように作用するのかなど「キャリアパス」を意識下に置いた育成メニューを考える。

- 育成の大原則である「育成中のマイルストーン確認」(育成期間の途中で育成の方向性や育成計画の進捗等が間違っていないか、計画より遅れていないかなどをチェックする。)

- 「障害特性」は個性であることの原則を遵守し、「障害特性」を度外視した計画が立案されていないかなど、一人ひとりの育成メニューを適宜確認する。

↓

オンリーワン制度

(一人ひとりの得意の領域をさらに伸ばすための取組)

<障害者雇用モデル職場における基本姿勢>

| 顧客満足度の充実 | ①公正なるコスト 障害のない者と同程度のコストで、同等の成果が上げられること ②納期(スピード) 顧客の活動に支障をきたさないよう、決められた時間内で業務を終了すること ③品質 品質の向上を常に意識し、継続的に注文があるように努力すること ④提案 顧客のために(利益につながる)、スモールアイデアでも提案する姿勢をもつこと |

| 社員(障害者)満足度 の向上 |

①成長実感のある作業指導を行うこと ②モチベーションのあがる業務配分を行うこと ③公平なる評価と処遇を行うこと ④障害の部位や能力に応じた職務を提供し、成長に合わせて職務拡大、充実を図ること ⑤良き指導者と活力のある現場であること |

- 一人作業ができる障害者が増えた

- 作業改善提案の提出件数が漸増した

- 他人への思いやりが顕著になった

- わからないことは、はっきり質問するようになった

- 時間管理が進歩した(決められた時間に集合し、決められた時間内で作業を終了する態度に変化した)

- 笑いが多くなった

- 作業日誌に不平不満がなくなってきた

- メリハリのある行動ができるようになった(きびきびと行動し、除草の際の取りこぼしが少なくなってきた)

など、社会人であるための条件をクリアできたことに加え、行動や考え方に成長の後が目で確認することができるようになってきた。大宮地区内で、将来職域が拡大された場合においてもいまの障害者職場の習熟度や意欲、勢いを維持している限り、対応可能であるものと考えられる。つまり、いままでに経験したことのない、かつ新規制の高い業務にも十分に対応可能であるとの認識に立つことができた。

4. 職場運営における具体的な取組とこれからの取組

(1)職場運営における具体的な取組

「障害者雇用モデル職場」を円滑、かつ効率的に運営するためにはそれぞれの作業に作業手順書など業務を運営するための細部指示書を策定し、その内容の精度を上げるための積極的な取り組みを職場一体となって行ってきた。その成果を簡単にまとめてみた。

- 障害者職場内の体制はほとんど固まった

- 障害者職場の成員全員が障害者職場のあり方を理解し、何事にも協力的な姿勢を示した

- 安全面での取組には真摯な態度で臨んだ

- 障害部位に応じた個別指導ができた

- 外部機関との関係強化が進んだ

などの成果が見られる。今後は社外にその成果を発信し、「障害者職場」の規範となり得るように、諸制度の充実、作業効率だけでなく働くものとしてもつべき人間性などの研鑽をさらに積むことにしている。

(2)これからの取組

- 既存制度や取組の充実

改善提案制度やチャレンジ目標制度などは当初の目標とおり、うまく機能している。今後も、これらの制度を充実させていきたいと考えている。

- 障害者が障害者を指導できる体制の実現

成長が著しい障害者を指導者まで高めることに挑戦していきたいと考えている。

- 障害者関係連絡会の発足

県内の関係機関との関係を強化し、当社が指導的立場になって障害者関係連絡会を発足させたい。当社の経験ではわからないさまざまなケースや他社で定着している制度などの情報を、連絡会をとおして入手、当社「モデル職場」の益々の発展を目指していきたいと考えている。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。