電子機器製造業における職場定着と支援の充実

- 事業所名

- 共和電機工業株式会社

- 所在地

- 石川県金沢市

- 事業内容

- ・電気・電子機器の設計から製造

・産業機械用制御装置の設計から製造

・自動化システムの設計・製造からメンテナンス - 従業員数

- 244名

- うち障害者数

- 7名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 5 ハーネス加工、プリント基板製造補助 肢体不自由 内部障害 知的障害 精神障害 1 部品仕分け、運搬 発達障害 高次脳機能障害 難病等その他の障害 1 事務 - この事例の対象となる障害

- 聴覚障害

- 目次

事業所外観 |

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

昭和36(1961)年3月石川県金沢市増泉に共和電機工業株式会社を設立。平成4(1992)年津田駒工業株式会社が当社の株式の60%を取得し関係企業となり現在に至る。本社工場では織機の制御装置を主とし、産業機械の制御装置・プリント基板などの設計から製造を手がける。平均年齢40歳、女性比率41%。電子機器関連の細かい仕事が多く、製造現場には女性が多い。障害者はすべて本社工場で雇用している。

平成24(2012)年障害者雇用優良事業所石川県知事表彰、平成25(2013)年ワークライフバランス石川県知事表彰を受賞。

(2)障害者雇用の経緯

平成19(2007)年ハローワークに求人票を提出したところ障害者雇用支援の窓口から聴覚障害者をトライアル雇用で受け入れてみないかと働きかけがあり、初めて聴覚障害者(Aさん)を受け入れた。ジョブコーチのアドバイスや他社の事例を参考にしながら指導方法や不具合があったときの伝達方法など試行錯誤で取り組んだ。Aさんは他社での製造の経験があり仕事の飲み込みが早く、また仕事に取り組む姿勢もすばらしく、人間関係も良好であったので、正式雇用した。

Aさんのトライアル雇用受け入れ時、ハローワークや石川県立ろう学校から当社の見学があり、当社の受け入れ体制を知った同ろう学校から1名紹介され、同年インターンシップを経て平成20(2008)年4月に正式雇用。その後、再びろう学校から紹介があり1名を中途雇用し、1年後正社員に。平成22(2010)年、平成25(2013)年にもそれぞれ1名をインターンシップを経て正式雇用した。

このように聴覚障害者5名のうち4名はトライアル雇用やインターンシップを経ての採用であり、この期間に障害者の特性や性格、仕事への適性、コミュニケーション能力を見定めしている。新卒での採用では働いた経験がないため、仕事内容以外にも「働くことの意味」や「社会人としてのルール」などを教える必要があるが、伸びしろが大きく、日々成長する姿を確認できるのはうれしいことである。

2. 取組の内容と効果

(1)取組の内容

聴覚障害者を雇用するにあたり、知識や情報が全くない中スタートした。作業指示やコミュニケーションなど一つ一つできることとできないことを見分け、一人ひとりにあった指導方法やコミュニケーション方法を取ったことにより、それぞれが目標とやりがいをもって仕事に取り組めるようになった。共同作業で一緒にできた喜びや意思疎通が図れたうれしさを共有することにより障害者と障害のない者の精神的な距離感が徐々に縮まってきたように感じた。

障害者を受け入れるにあたり、作業指示等少し工夫が必要であるが、それを「手間がかかる」とは考えず指導者の「指導力の訓練」、「教育の機会」、「気づきの場」として捉え、勉強させてもらうつもりで取り組んでいる。どうやったら理解してくれるか、うまく伝わるか、やりやすくなるかなど常に相手のことを考え続けることで教える側の気づきのスイッチが入り、さまざまな改善に繋がった。またどんな人にも「活躍する場」、「居場所」を作ってあげたいとの思いを受け入れ職場が共有しており、働きやすい職場環境づくりが形成されている。

(工夫事例)

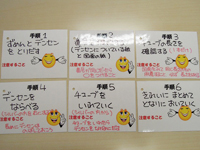

- 作業カード

短い単語で書かれた作業カード

聴覚障害者は一般的に長い文章が苦手であるため、作業指示の際はあらかじめ準備してある短い単語で書かれた作業カードを用い、筆談は補助的に行う。作業カードには指示だけでなく、「うまくできたね」「ミスしましたね」などもあり、作業が正しく行われたかどうかを瞬時に伝えることができるよう工夫してある。作業カードを並びかえることで複数作業や工程変更もできるようにしてあり、火災発生の際の避難のために「一緒に逃げよう」カードも職場の至る所に準備され、緊急時の対策も行っている。

- 朝礼ノート

製造現場では毎朝朝礼が行われ、今日の目標や前日の不具合などの情報が伝えられる。聴覚障害者にはうまく伝わらないため、朝礼内容をノートに記載し、昼食時に聴覚障害者に回覧し情報の共有化を図っている。

- 注意喚起

本人が作成した注意書きが階段手前に掲示してある

本人が作成した注意書きが階段手前に掲示してあるBさんは階段を走って降りる、荷物を乱暴に置くなど、問題行動があり、その都度注意してもなかなか改善されなかった。そこで「歩いて上り下りしよう」などの注意書きを本人に作成・掲示させたところ、自ら作成した注意書きに目が行くようになり問題行動がなくなった。

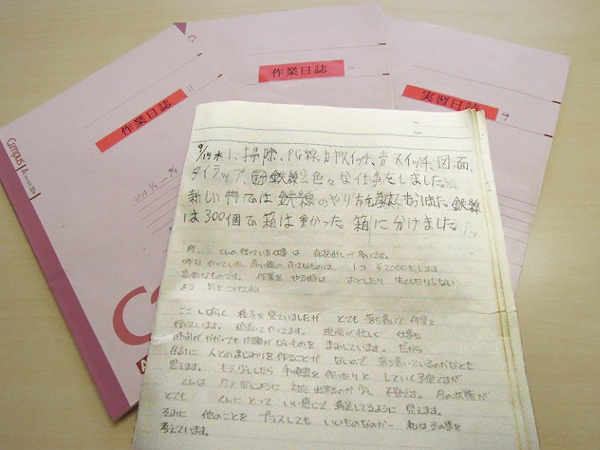

- 作業日誌

作業日誌

作業日誌

上段に障害者、下段に指導者、上司のコメントが書かれているBさんには、できたことやできなかったこと、注意されたことなどを思い出し、再認識してもらうため毎日作業日誌を書いてもらっている。日誌には指導者もコメントを書き、自宅に持ち帰り両親にも見てもらうようにしている。これにより会社での出来事や障害者に対する会社の考え、取り組みを理解してもらうことができる。また家族からの協力も得られやすく会社、家族両面で成長を見守っていける体制が取られている。

- 交換日記

実家が遠方であるため就職と同時に一人暮らしを始めたCさんには、仕事以外での状況も把握し、さまざまな角度でバックアップするために職場の指導者、同年代の数名で交換日記を行っている。

仕事中には伝えられないことも日記では素直に書くことができるので、精神状態や生活面での困ったことなどを早期に発見できる。

- 家族への対応

社員旅行など会社行事の写真に手紙を添えて両親に送付し、会社での状況、社員たちとの交わりなどを知ってもらうようにしている。

気になることがあるときは両親に連絡し問題が大きくなる前に本人、親、会社(場合によってはハローワークやジョブコーチ)が集まり対策を検討する。打ち合わせの際は、問題行動や課題の話だけでなく、できるようになったこと、上達したことなどについても話題として取り上げ、本人に自信をつけさせ課題を明確にするようにしている。

- 社員への説明

聴覚障害者の受け入れが特定の職場に偏ったため、受け入れ職場の社員からは「なぜ自分たちの職場ばかりなのか?」と不満が溜まったことがあった。該当職場全員からアンケートをとり、人事責任者が全員と話し合いの機会をもった。障害者に対する知識不足、認識不足から来る不安や不満を聞き、また障害者雇用に対する会社の方針、接し方を明確に伝えたことにより、不安や不満が減り対応が協力的になった。

(2)取組の成果

初めて聴覚障害者を受け入れるにあたり、知識、経験もないかわりに、先入観もなくできることからコツコツと行ったのが良かった。完璧な準備、体制がないと受け入れできないと考える企業も多いと聞くが、当社の場合は、まずは60点くらいをめざし受け入れてみて、その後障害者とともに一緒に成長して満点を目指そうという方法をとったことがうまく行っている要因のひとつだと思う。

また当社の取組がハローワークやろう学校等に伝わり、当社の社風や職種に合う障害者を紹介していただいたのも複数人雇用できた要因である。

当社は製造業であり、各工程では1分1秒でも短縮するよう日々改善を重ねているが、一歩間違うと非常にぎすぎすした人間関係になりがちである。そんな職場に障害者が入ると、「何かしてあげたい」というスイッチが入り職場が温かい雰囲気になった。また指示通りに作業できないとき、障害のない者同士では指示通りできない作業者を責める傾向にあるが、相手が障害者の場合は、「自分の説明の仕方が悪かったのでは?」と自分に振り返って考えるようになり気づきが生まれ、さまざまな工夫や改善につながった。

障害者を雇用するかどうかの判断は、できないことに目を向けるのではなく、何ができるか、当社の職場の雰囲気に馴染むかに注視して判断する。

また障害者は障害のない者とは違ったさまざまな特性が見られるが、それを怖がることなく、その人の個性として受け止めるよう努力している。そのためには親や出身学校など関係機関と連携を密にし、行動の意味や対処の方法を身につけ、障害者と接する社員に伝えて不安を取り除いていくことも重要である。

3. 今後の課題、まとめ

(1)今後の課題

当社の障害者は新卒での採用者が半数以上を占めており、このまま会社や仕事に慣れてくれば、さらに仕事の習熟度もあがり、定着し安心して仕事に就いてくれるであろう。一方で大人の階段を登る上での課題も出てきている。

また聴覚障害者に偏った雇用であるため、今後は知的障害者や精神障害者等についても検討を進めたく、今年特別支援校から1名5日間、ハローワークから1名2週間、知的障害者の職場体験を受入れた。

聴覚障害についてはある程度理解できてきたが、知的障害者や精神障害者については、まだ「よくわからない=怖い」という図式でできるだけ関わりたくないと思っている社員もいる。接する機会を増やし理解を深めていけばそういう社員も少なくなり、聴覚障害者の受け入れの経験も活かし知的障害者や精神障害者の雇用にも繋がるのではないかと思う。

(2)まとめ

障害者にも活躍する場所を提供し、障害者から学ばせてもらい、ともに成長するという姿勢で取り組むことにより、さまざまな発見や気づきが得られ、その良い影響が障害者だけにではなく職場全体に及んでいる事例である。

障害者に仕事のやり方を工夫して教えただけでなく、作業ノートや交換日記など一見非効率的と思われることをあえて時間をかけて行い、繰り返し「気持ちのキャッチボール」を行ったことにより、人間関係が深まった。わかりやすい作業指示、相手を思いやる気持ちなどは障害のない者同士でも有効であり居心地の良い働きやすい職場が作られている。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。