雇用後の支援を細やかにすることで勤続をめざす

- 事業所名

- 株式会社ココカラファイン ヘルスケア ライフォート六甲店

- 所在地

- 兵庫県神戸市(ライフォート六甲店)

- 事業内容

- ドラッグストア、調剤薬局事業

- 従業員数

- 6名(ライフォート六甲店)

- うち障がい者数

- 1名

障がい 人数 従事業務 視覚障がい 聴覚・言語障がい 肢体不自由 内部障がい 知的障がい 精神障がい 発達障がい 1 ピッキング、商品整理、接客 高次脳機能障がい 難病等その他の障がい - 目次

事業所外観 |

1. 事業所の概要、障がい者雇用の経緯

(1)会社概要

当社は平成25(2013)年4月、株式会社ココカラファインのドラッグストアや調剤薬局を展開する6社の販売子会社(株式会社セイジョー、セガミメディクス株式会社、株式会社ジップドラッグ、株式会社ライフォート、株式会社スズラン薬局、有限会社メディカルインデックス)を統合して現社名「株式会社ココカラファイン ヘルスケア」となったもので、現在、業界大手のドラックストアチェーンとして「人々のココロとカラダの健康を追求し、地域社会に貢献する」の経営理念のもと、株式会社ココカラファイングループのコア事業であるドラッグストア・調剤事業を担う事業会社として、他のグループ会社とともに、商品開発事業、在宅事業、介護事業まで、商品販売だけにとどまらない総合的なヘルスケアサービスを提供している。

(2)障がい者雇用の経緯

- 全社的な障がい者雇用の経緯

当社の障がい者雇用は平成25(2013)年4月の販売子会社の経営統合以降で、1,200店舗以上、8,000人を越える従業員を有する業界トップクラスの規模となり、益々企業の社会的責任、また前述した当社の経営理念でもある「地域社会への貢献」を図るためにも、早急に障がい者雇用の推進に力を入れる必要があると判断され、平成25(2013)年10月に人財採用部(当社では人材をあえて人財としている。)の中に「障がい者雇用担当」として、さらに東日本と西日本の2つのエリアに分けて専従配置することにして、受け入れ態勢を強化することから始められた。

- 西日本エリアでの障がい者雇用の経緯

本事例のライフォート六甲店を管轄する西日本エリア障がい者雇用担当者(以下、「人財採用部担当者」という。)は、まず当社物流センターでの検品やピッキングに身体障がい者を中心に知的障がい者も含め、一度に5名採用した。身体障がい者を受け入れるにあたって、同様の障がいのある方からのアドバイスを生かして対応したところ、順調に雇用が継続されている。

次に、他の企業での雇用状況を参考に、兵庫障害者職業センター(以下「職業センター」という。)やハローワークにも指導を受けながら、関西事務所での簡単な事務作業での採用を試みたところ、ここでも順調に職場定着がなされた。

そうなると次は店舗での採用の検討である。さらなる雇用のためには、店舗での採用を増やしていくという結論にいきついた。

「店舗のある地域で障がい者雇用を進めていくことこそ、まさしく地域に根付いた社会貢献であり、社会的使命であると痛感している」と人財採用部担当者は言う。障がい者雇用を専任で取り組み、成功してきた担当者が実感していることは「関係機関との連携を密に」ということである。

「地域の就労支援センター、就労移行支援事業所には就労意欲のある障がい者がたくさんいらっしゃって、その中に求めている人材は必ずいるはず」なので、当社が求める人材について、積極的に情報発信し、連絡をもらったら即刻会いに行き、本人の要望も聞きながら本人にあった店舗を提案する。その時に店舗の数が多いことが強みとなる。

各店舗は独立採算制で運営していることもあり、最終的採用の決断は各店舗の店長に委ねている。採用に至るまでのポイントとしては、次のとおりである。

- ①店舗にかかる利益面での負担を軽減させる為、雇用障がい者の人件費は、店舗ではなく、全額本社が負担することにした。やはり店舗運営を任されている店長にとって、売り上げ、利益幅を上げるため人件費問題は大きい。障がい者雇用に関して人件費負担を考慮しなくていいのは大きな強みである。

- ②求人募集は、就労支援機関とのパイプを作ることに重きを置いて、ハローワークの合同面接会や職業センターの主催するセミナー等に参加するようにした。ときにはパネリストとして当社の障がい者雇用の取組を発表しながらも、当社が求める人材を各関係機関に広く周知した。特に有効なのは地域の就労支援センターや生活支援センターを回って、直接話を聞きながら障がい者の推薦を受け、随時、面談、現場研修を行う。現在は支援センターからの推薦を中心に、ハローワークに求人票も出しながら幅広く採用を進めている。

- ③支援センターから推薦を受けた人財採用部担当者は、当事者と当事者の保護者(家族)と推薦してくれた支援センターのスタッフの4者で初面談をする。その後担当者が店舗を選定する。店舗選定のポイントとして、「忙しすぎず、暇すぎず」「売り場面積が広すぎず、狭すぎず」「できれば住宅地」「障がいに対して理解のある店長」と、障がい者の就労環境を重視する。

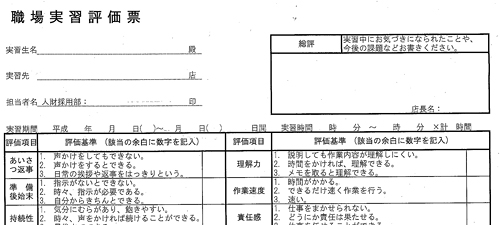

- ④就労店舗が決定したら、2週間の現場実習を行う。その際、当事者と一緒に作成した「職場実習評価票」を用いて店長に評価をしてもらい、シートをもとに人財採用部担当者と最終決定を行う。

職場実習評価票・一部抜粋 |

【「職場実習評価票」について】

- あいさつや返事、準備後始末について、自分からできる、声をかければできる、声をかけてもできない、の3段階に評価。

- 実務作業に関して持続性、正確さ、器用さ、作業速度、理解度等を3段階に評価。

- ソーシャルスキルとして、注意、責任感、体力、積極性、対人関係、報告・連絡・相談、時間遵守、身だしなみ等の社会生活に欠かせない課題の達成度を評価。

- 店長がⅠ~Ⅲをトータルで評価点をつける。人財採用部担当者とも話し合いながら、評価点が高ければ、そのまま雇用を進めていくことになるが、最終的な採用の決定権は店長にある。たとえ評価点が低くても、評価を下した採用先の店長に受け入れの意向があれば採用となる。低い評価点をつけることになったとしても、職場実習評価票により対象障がい者の問題点が明らかになり、改善余地が分かった上でならば、多少のマイナスは受け入れる範囲だと判断する店長もいるということだ。現場に則した自作のマニュアルを活用しながら、リーダーの気持ちを反映させる、人財採用部担当者の思いの表れである。

2. 店舗での障がい者雇用の取組

今回取材をしたライフォート六甲店では、平成26(2014)年3月に発達障がい者Tさんを店舗近くにある就労移行支援事業所を通じて雇用した。

六甲店としては初めての障がい者雇用であるが、店長のMさんにとって「発達障がい」は未知ではなかった。Mさんが以前在籍していた甲子園店では発達障がい者と共に働く機会があった。そこで一緒だった発達障がい者のYさんには、自分の障がいを知ってもらいたいという意識が特に強くあったので、本人から障がい特性の説明を受けることもあったという。

現在もそのYさんは甲子園店に勤務、「登録販売者」の資格も取得して確実にスキルアップをして生き生きと仕事をしているとのこと。Mさんは、Yさんと一緒に働いていたときは、店長という立場ではなかったので、特に仕事を切り出したり、当事者向けに仕事を作ったりすることはなかったのだが、発達障がいだと言われても、「障がい」と感じたことがなかったという。「ゆっくり指示」「メモを取る」「わからなければ、他のスタッフに聞く」「あせらない」等、少し気を配ってフォローはしていたものの、なんの違和感、抵抗感もなく、接して仕事をしていたという。

商品出し作業 |  バックヤード整理作業 |

ライフォート六甲店は、Tさんが在籍していた就労移行支援事業所の近くにあって、店舗面積が100坪前後、ステーション隣接のいわゆるコンコース型店舗のような忙しさがなく、無理のないシフト制、障がい特性に理解がある等、人財採用部が雇用先店舗選定において条件にしていたことを十分満たしており、早速、人材採用部担当者は店長のMさんに採用可能かどうかの打診をした。店長のМさんは前述のようにすでに経験があったのですぐに採用を決定した。

甲子園店での経験をもとに、店長のMさんは新入社員のTさんに「簡単な作業を少しずつ」ということを意識して、「店舗掃除」「バックヤードの整理」「商品補充」にしぼって、作業は1つずつ指示するように心がけた。作業をどのように進めているか、困っていないか、疲れていないかなどに気を配り、もしも辛そうなら、さらに仕事を分けて指示するよう注意を払うようにした。また、「接客」と「レジ」は次のステップとして、今のところは担当業務ではないこととした。就業シフトは、遅くても18時終わりの枠を配慮した。

現在は指示された作業だけでなく、自分で仕事を探して商品を補充したり、「いらっしゃいませ」と率先して声を出して来客を迎えたり、気がついたらバックヤードの清掃をしたり、順調に仕事に慣れてきている。六甲店の中では「一番の声の通るTさん」とお墨付きだ。

仕事だけでなく、他の従業員とも徐々に打ち解けて、雑談ではプライベートなこともお互いに話したり、仕事の後は、飲み会にも参加することもある。そのようなときは、店長のMさんは必ず「家の人に飲み会に行くことを連絡する」ことを約束して、一緒に出かける。また、現在Tさんは登録販売者の資格取得のために勉強を開始している。

もちろん、なにもかもスムーズにいくことばかりではない。人財採用部担当者も店舗と当事者の間に入って調整することもあれば、保護者から相談を受けることもしばしば。その際には障害者就業・生活支援センター、もしくは就労移行支援事業所の担当スタッフと共にフォローをしていく方が断然解決が早い。

実際、Tさんを推薦した就労移行支援事業所では、就職後も1ヶ月に1度のペースで当事者と面談を行っている。些細なことでも、上司や仕事の先輩に相談し辛いと感じる発達障がい者は多く、そのような場合に同事業所は「相談の仕方」「改善の考え方」「会話の工夫」等のアドバイスをする。そうすることによって、仕事のちょっとした支障を未然に改善、解決でき、結果、本人にとっても企業にとっても有益であることは間違いない。

3. 今後の雇用計画

チェーン店を展開する企業にとって、店舗数拡大は会社発展の指標でもある。障害者法定雇用率達成は、日々拡大される企業にとって容易なことではないが重要であり、障がい者雇用担当者にとっては業務目標である。

今後の雇用計画としては、当社が必要としている人財を広く知ってもらうように、引き続き障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所等と連携を密にしながら、職業センター、ハローワークに協力を得て障がい者の雇用を推し進めていく。特に就労移行支援事業所の存在は、実際に雇用してから重要であるとの認識がある。障がい者と企業の間で就労継続がなされるように調整をしてくれる人がいるということは、障がい者にも企業にとっても支えられることが非常に大きい。

また、特別支援学校からの実習生受け入れをさらに増やして、新卒の雇用を進める予定である。そして引き続き、ハローワーク主催の合同面接会も活用することにしている。

雇用できたから終わりでなく「勤続」が当事者はもとより、企業、就労移行支援事業所、家族、本人を取り巻く全員の目標である。当事者が自立して「勤続」に意欲を持ってもらえるように、全力でバックアップする気概でこれからも障がい者雇用に取り組んでいく、とのことであった。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。